- Код статьи

- S0373658X0004302-1-1

- DOI

- 10.31857/S0373658X0004302-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 47-81

- Аннотация

В статье исследуются параметры межъязыкового варьирования среди аспектуальных систем «славянского стиля». Опираясь на материал русского и осетинского языков, которые обнаруживают очень значительный поверхностный параллелизм, мы выдвигаем аргументы в пользу того, что их аспектуальная структура имеет существенные различия. Различие, которое составляет основной сюжет статьи, состоит в том, что дескрипция результирующего состояния внедряется в событийную структуру разными механизмами. В русском языке оно возникает как денотат грамматического элемента, получающего фонологическую реализацию с помощью префикса. В осетинском языке результирующее состояние — компонент семантики глагольной основы, а префиксы выступают как грамматические фильтры, функции эквивалентности с пресуппозицией, задача которых — удостовериться в том, что событийная дескрипция квантована.

- Ключевые слова

- аспект, вид, иранские языки, осетинский язык, префиксация, результатив, русский язык, структура события

- Дата публикации

- 05.05.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 885

Введение

Специалисты по типологии видо-временных систем в возрасте 50 лет и моложе, как правило, еще в студенческие годы узнали о существовании «вида в славянском стиле», системы такого типа, как в западно- и восточнославянских языках, в которой видовые значения выражаются (по крайней мере, на первый взгляд) деривационной морфологией, а темпоральная подсистема характеризуется относительной независимостью от аспектуальной [Dahl 1985: 85]. Один из языков, которые все, кто с ним знаком, единодушно относят именно к этом типу, — осетинский. В. Томеллери [Tomelleri 2010] в относительно недавней работе насчитывает 10 пунктов, по которым осетинская система похожа на русскую (см. также [Tomelleri 2011]). О многочисленных параллелях говорит и П. М. Аркадьев [2015] в своем исследовании, посвященном типологии и ареальной дистрибуции префиксальных систем.

Видо-временная система осетинского языка действительно неправдоподобно похожа на русскую. В осетинском есть глаголы совершенного и несовершенного вида. Большинство морфологически простых глаголов относятся к несовершенному виду. Совершенный вид возникает в результате префиксации. Помимо совершенного вида, непосредственно наблюдаемый семантический вклад префиксов в деривацию колеблется в диапазоне от нуля (ср. русские «чистовидовые» префиксы) до отчетливых пространственно-направительных значений. Как и в русском языке, имеются некоторые свидетельства того, что префиксы иерархически асимметричны: в структуре предикации они присоединяются в различных позициях, и это различие имеет семантические корреляты. Аспектуальная композиция у глаголов совершенного вида работает так же, как в русском языке. Видовая принадлежность глагольной основы имеет последствия для временной интерпретации основных словоизменительных форм. Префиксальный глагол совершенного вида может с помощью особого показателя образовывать формы, похожие на имперфективные (ср. русский «вторичный имперфектив»). Это далеко не полный список сходств между русской и осетинской системами.

Этой статьей мы открываем изложение результатов проекта полевого исследования осетинского глагола, цель которого — попытаться установить, насколько содержательно похожи две системы, проявляющие сходное внешнее поведение. Значительный по объему проект невозможно изложить в пределах одной статьи, поэтому в последующих разделах мы попытаемся решить две частные задачи. Во-первых, мы обоснуем и проиллюстрируем сходства между системами, прочерченные пунктиром в предыдущем абзаце. Во-вторых, мы опишем и мотивируем первое из критически важных различий: префиксальные системы в двух типах языков интерпретируются посредством разных механизмов.

1. Осетинский как русский

В этом разделе мы опишем основные характеристики осетинской глагольной системы и сопоставим ее с русской, сосредоточившись главным образом на сходствах. О различиях будет упомянуто лишь в той степени, в которой это необходимо для понимания материала.

Аналогии между двумя системами прослеживаются сразу по нескольким направлениям, в первую очередь по морфологическому и семантическому.

1.1. Структура глагола

Глаголы в осетинском языке можно условно разделить на синтетические и аналитические (в литературе они упоминаются также как простые и сложные); в этом отношении осетинский — типичный иранский язык. Синтетический глагол состоит из глагольной основы, нуля или более деривационных показателей и словоизменительных морфем. Примеры синтетического глагола показаны в (1):

(1) a. араз-ын b. с-араз-ын c. фæ-цæй-араз-ын

делать-INF PREF-делать-INF PREF-SJ-делать-INF

‘делать, строить’ ‘сделать, построить’ ‘(по)пытаться сделать, построить’

В (1a) показан глагол с морфологически минимальной основой, в (1b) глагол с префиксальной основой, в (1c) глагол с префиксальной основой и имперфективной «частицей цæй, вставляемой между превербом и основой», как ее описывает В. И. Абаев [1959].

Аналитический глагол, или, как его чаще называют, сложный предикат, представляет собой комбинацию неглагольного компонента и легкого глагола (см. [Lyutikova, Tatevosov 2013]). Эта возможность иллюстрируется в (2):

(2) уазал кæн-ын; Гом кæн-ын; гæдзæ кæн-ын

холодный делать-INF Отверстие делать-INF терпение делать-INF

охлаждать’ ‘открывать’ ‘терпеть’

Префикс в таких образованиях в нормальном случае присоединяется снаружи неглагольного компонента1, а «частица цæй», как и у синтетических глаголов, располагается после префикса:

(3) ны-ууазал кæн-ын; бай-гом кæн-ын; ны-ггæдзæ кæн-ын

PREF-холодный делать-INF PREF-отверстие делать-INF PREF-терпение делать-INF

‘охладить’ ‘открыть’ ‘вытерпеть, стерпеть’

(4) ны-ццæй-уазал кæн-ын; ба-цæй-гом кæн-ын; ны-ццæй-гæдзæ кæн-ын

PREF-SJ-холодный делать-INF PREF-SJ-отверстие делать-INF PREF-SJ-терпение делать-INF

‘(по)пытаться охладить’ ‘(по)пытаться открыть’ ‘(по)пытаться вытерпеть’

Разновидностью сложных предикатов типа (2) – (4), по-видимому, выступает каузативная конструкция, которая иллюстрируется в (5) для синтетического и аналитического глаголов:

(5) араз-ын кæн-ын; с-араз-ын кæн-ын

делать-INF делать-INF PREF-делать-INF делать-INF

‘заставлять строить’ ‘заставить (по)строить’

уазал кæн-ын кæн-ын; ны-ууазал кæн-ын кæн-ын

холодный делать-INF делать-INF PREF-холодный делать-INF делать-INF

‘заставлять охлаждать’ ‘заставить охладить / охлаждать’

Как видно из этих примеров, и в образовании сложного предиката, и в образовании каузативной конструкции используется один и тот же легкий глагол кæнын2. В каузативе от сложного предиката, соответственно, этот глагол представлен дважды. На первый взгляд, при каузативизации задействуется глагольная, а не именная форма смыслового глагола — инфинитив, а ее структура в целом напоминает аналогичные каузативы, например, в романских языках. В [Lyutikova, Tatevosov 2018], однако, обсуждаются факты, указывающие, что «инфинитив» в такой конфигурации — это в действительности отглагольное имя, а механизмы деривации сложных предикатов и каузативов практически идентичны.

В последующих разделах этой статьи мы будем обсуждать осетинскую глагольную систему в основном на материале синтетических глаголов. Сказанное о них полностью распространяется и на аналитические глаголы.

1.2. Префиксальная система и видовая интерпретация

Как видно из русских переводов, в (1)–(2) морфологически минимальные глаголы и их приставочные дериваты различаются граммемой вида: первые имперфективны, вторые обнаруживают то, что в описаниях русской системы называется приставочной перфективацией ([Козырева 1954; Гуриева 1959; Цалиева 1983] и последующая литература). Имперфективные префигированные глаголы, по-видимому, невозможны; элементарные перфективные глаголы представлены единичными экземплярами:

(6) зæгъ-ын; ратт-ын3

говорить4-INF давать-INF

‘сказать’ ‘дать’

4. В подстрочном переводе осетинские глаголы всегда, вне зависимости от их акциональных свойств, передаются глаголами совершенного вида.

Как и в русском языке, приставочные дериваты образуют деривационные кластеры. Два из них иллюстрируются в (7)–(8):

| (7) | Тæхын | ‘летать, лететь’ |

| а-тæхын | ‘улететь, полететь’ | |

| æрба-тæхын | ‘прилететь’ | |

| æр-тæхын | ‘прилететь’ | |

| ба-тæхын | ‘влететь’ | |

| ны-ттæхын | ‘слететь’ | |

| ра-тæхын | ‘вылететь, выбежать’ | |

| с-тæхын | ‘взлететь’ | |

| фæ-тæхын | ‘долго лететь’ | |

| (8) | Фыссын | ‘писать’ |

| а-фыссын | ‘быстро написать’ | |

| æр-фыссын | ‘подписать’ | |

| ба-фыссын | ‘вписать, приписать, подписать’ | |

| ны-ффыссын | ‘написать’ | |

| ра-фыссын | ‘переписать, списать’ | |

| с-фыссын | ‘списать’ | |

| фæ-фыссын | ‘писать долго или много’ |

Как и в русском языке, в комбинации с основами, обозначающими способ перемещения в пространстве, но не задающими траекторию перемещения (‘бежать’, ‘плыть’, ‘ползти’ и т. п.), префиксы имеют «пространственную» интерпретацию. Слово «пространственный» следует понимать в расширительном и нетехническом смысле — в том смысле, что интерпретация определяется одной из многочисленных семантических характеристик, описывающих локализацию, перемещение, исходную или конечную точку пути, ориентацию по отношению к дейктическому центру, ориентацию в вертикальном измерении и так далее. Например, префикс а- в комбинации с основой тæхын ‘летать, лететь’ в (7) сообщает, что начальная точка полета располагается в окрестности дейктического центра, префикс ба- — что конечная точка — это замкнутая область пространства, не совпадающая с дейктическим центром, и так далее. В литературе по предмету предлагаются разнообразные толкования префиксов, выстраивающиеся в более или менее сложные системы. В таблице 1 представлены сводные соображения о семантике префиксов, суммирующие [Левитская 2004] и [Панов 2012].

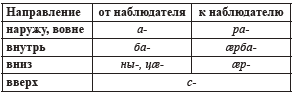

Таблица 1. Система префиксов с пространственной интерпретацией

В соответствии с этим анализом, пространственно-префиксальная система образуется двумя независимыми противопоставлениями ‘наружу’ — ‘внутрь’ и ‘вверх’ — ‘вниз’, каждое из которых умножается на дополнительный параметр, задающий позицию наблюдателя. Значение этого параметра остается недоспецифицированным в случае движения вверх, которое обслуживается префиксом с-. Непродуктивному префиксу цæ- и продуктивному ны- в таблице 1 приписывается одно и то же значение.

Префикс фæ- признается лишенным пространственного значения и существует как бы отдельно от этой системы (даже несмотря на то, что некоторые его употребления похожи на пространственные: фæлидзын ‘убежать’, например, допускает анализ в терминах перемещения от наблюдателя)5.

В комбинации с глаголами, обозначающими ситуации, свойства которых в меньшей степени подлежат описанию в пространственных терминах, интерпретация префиксов начинает отличаться (и подчас весьма значительно) от той стройной картины, которую рисует таблица 1. Деривационный кластер в (8), формально похожий на (7), содержит единицы, в которых пространственное значение префиксов намного менее прозрачно. Его характерная особенность — присутствие среди дериватов такого, видимое отличие которого от непроизводного глагола исчерпывается граммемой совершенного вида. В (8) это ныффыссын ‘написать’. Ны- в ныффыссын очень похож на так называемый чистовидовой префикс в русском языке, как на- в написать. В (7) аналогичного элемента нет, как нет его и в русских аналогах осетинских приставочных глаголов от основы ‘лететь’: все элементы кластера семантически равноправны. Большинство других дериватов от фыссын ‘писать’ в (8) содержат разнообразные приращения лексического значения — ‘списать’, ‘подписать’, ‘приписать’ и т. д. Возможность описать эти приращения в терминах таблицы 1 далеко не всегда очевидна.

Неочевидность делается еще более заметной при сопоставлении ряда дериватов от разных основ с одним и тем же префиксом. Вот, например, первые 10 синтетических глаголов с префиксом æрба- в [Бигулаев и др. 1970]:

(9) æрба-бадын ‘подсесть’ (бадын ‘садиться’)

æрба-барын ‘смерить, отмерить; сравнить’ (барын ‘взвешивать, измерять’)

æрба-бæттын ‘перевязать, связать, подвязать’ (бæттын ‘связывать, завязывать’)

æрба-бырсын ‘ворваться, вломиться, вторгнуться; втянуться’ (бырсын ‘валить, опрокидывать, напирать’)

æрба-бырын ‘приползти, пролезть’ (бырын ‘ползать, скользить, кататься на коньках’)

æрба-вæрын ‘подложить; положить; приложить’ (æвæрын ‘класть, ставить’)

æрба-вдæлын ‘освободиться; удосужиться; иметь свободное время’ (æвдæлын ‘быть свободным, иметь досуг’)

æрба-вдæрзын ‘растеребить разг.; натереть’ (æвдæрзын ‘раздражать кожу’)

æрба-вдисын ‘показать (снаружи вовнутрь или в сторону говорящего)’ (æвдисын ‘указывать, являть, предъявлять’)

æрба-взарын ‘попытаться, сделать попытку’ (æвзарын ‘выбирать, выделять, претерпевать, различать, пробовать, испытывать’)

При желании и при наличии воображения, вероятно, возможно свести употребления префикса в каждом из них к толкованию в таблице 1. Можно сказать, например, что в æрба-вдæлын, образующемся от глагола æвдæлын ‘быть свободным, иметь досуг’, префикс по-прежнему указывает на движение внутрь к наблюдателю. ‘Х удосужился p’ эксплуатирует метафору, согласно которой Х перемещается по пути, на котором упорядочены разные степени обладания временными ресурсами для реализации р. Конечная точка пути (‘у Х-а достаточно ресурсов, и р реализуется’) оказывается внутри пространства желаний наблюдателя (или, может быть, внутри пространства одобряемых им возможностей). Ясно, однако, что семантика æрба-глаголов в (9) совместима и с десятком других толкований. Но и в этом отношении, впрочем, осетинский язык выглядит точной копией русского.

В осетинском языке есть и еще один коррелят славянской деривационно-морфологической системы. У значительного числа префиксов есть употребления, которые по крайней мере внешне напоминают супралексические, или внешние, префиксы в русском языке.

Обнаружение того, что префиксы в славянских языках структурно неоднородны и образуют по меньшей мере две обширные группы — лексические, или внутренние, и супралексические, или внешние, — одно из главных достижений в их описании и анализе за последние 20 лет.

Первым исследователем, который обосновал противопоставление внутренних и внешних префиксов для русского языка, была, по-видимому, О. B. Бабко-Малая [Babko-Malaya 1999]6, которая описала несколько существенных различий между двумя классами, первое из которых — различие в характере выражаемых значений.

«Superlexical prefixes <...> are known in Slavic literature as Aktionsart <...> prefixes. They include za- in its meaning ‘to begin’, ot-, do- meaning ‘to finish’, po- (‘to do for a while’), pro- (‘to do for a long time’). These prefixes have a regular meaning, and correspond to aspectual words or adverbial phrases in English and other languages <...> Lexical prefixes <...> (which include pure perfectivizing and resultative prefixes) do not have a stable meaning» [Babko-Malaya 1999: 76].

Супралексические префиксы <...> известны в славистике как показатели способа действия <...> Это за- в значении ‘начинать(ся)’, от- и до- в значении ‘завершать(ся)’, по- (‘в течение короткого времени’), про- (‘в течение долгого времени’). Эти префиксы имеют стабильное значение и соответствуют фазовым глаголам и обстоятельствам в английском и других языках <...> Лексические префиксы, <...> в частности чистовидовые и результативные, не имеют стабильного значения.

Как видно из этой цитаты, за разделением префиксов на две группы стоит в первую очередь семантическая интуиция: часть из них имеет значение, регулярно воспроизводящееся в любом лексическом контексте и как бы независимое от него, а другая обнаруживает склонность к слиянию со значением основы в неразложимое целое. О. В. Бабко-Малая выдвинула гипотезу, согласно которой лексические и супралексические префиксы различаются структурной позицией:

«Under the assumption that the two classes of prefixes differ in the syntactic position, we predict that lexical prefixes modify the meaning of a verb, whereas superlexical prefixes are modifiers of verbal phrases or whole sentences» [Babko-Malaya 1999: 76].

Предположив, что два класса префиксов различаются синтаксической позицией, мы предсказываем, что лексические префиксы модифицируют значение глагола, а супралексические представляют собой модификаторы глагольных групп или целых предложений.

Преобладающее понимание префиксов, сложившееся в последующих работах, в целом следует этой идее, хотя и вносит в нее определенное уточнение. Две группы префиксов иерархически асимметричны. Лексические префиксы присоединяются внутри глагольной группы, супралексические — за ее пределами.

(10) [ … супралексические префиксы … [ VP … лексические префиксы … ]]

Помимо перечисленных у О. В. Бабко-Малой, к группе супралексических префиксов относятся также репетитивный пере-, комплетивный до-, аттенуативные при- и под-, дистрибутивные пере- и по-, кумулятивный на-, делимитативный по- [Romanova 2004; Ramchand 2004; Svenonius 2008; Татевосов 2009; 2013].

В осетинском языке по меньшей мере часть префиксов способны выражать значения сходной с русскими супралексическими префиксами природы. В первую очередь это префикс фæ-, присоединение которого имеет последствия для оценки одного из параметрических свойств описываемой ситуации, главным образом скорости, длительности и интенсивности. В употреблениях такого типа префикс фæ- сообщает, что значение этих параметров превышает стандарт сравнения, то есть что описываемая ситуация оценивается как развертывающаяся более быстро или интенсивно или как занимающая более длительный временной интервал, чем ситуации, определяющие стандарт. Вот несколько примеров из нашей базы данных:

(11) фæ-марзын ‘долго подметать’

фæ-фыцын ‘долго варить’

фæ-фыцын ‘долго / интенсивно побегать’

фæ-тилын ‘долго / часто кивать’

фæ-лæууын ‘долго стоять’

фæ-тыхсын ‘много волноваться’

фæ-зарын ‘долго / много петь’

Ближайший русский аналог употреблений такого рода, во всяком случае, если принимать анализ, предложенный К. Пиньоном [Piñon 1994] и повторяемый Х. Филип ([Filip 2000] и последующие работы), — это кумулятивный на- и делимитативный по-. По мне- нию Х. Филип, они также содержат сравнение со стандартом (на- ‘выше стандарта’, по- ‘ниже стандарта’).

«Делимитативноподобные» употребления имеет префикс а-; они иллюстрируются в (12):

(12) а-цæрын ‘пожить’

а-цæвын ‘поударять’

а-хуыфын ‘покашлять’

а-хизын ‘немного попасти’

а-улæфын ‘подышать, поотдыхать’

а-тыхсын ‘поволноваться’

а-тæлфын ‘немного / с перерывами пошевелиться’

а-рæйын ‘полаять’

В литературе упоминаются и другие префиксы, способные выражать значения, близкие к русским супралексическим. А. А. Цалиева [1983] упоминает «начинательные» употребления префиксов а-, æр-, æрба-, с-, ба-, интенсивно-начинательные употребления префикса ны-, «смягчительные» употребления префикса æр- и целый ряд других.

Эти примеры показывают семантический параллелизм некоторых употреблений осетинских и русских префиксов. Если исходить из этой аналогии, можно предполагать в осетинском языке такую же структурную асимметрию, которая показана в (10) для русского языка. В глаголах типа (11) и (12) префиксы фæ- и а- в таком случае не просто имеют особенности интерпретации, но и располагаются в структуре в другой позиции, чем, например, пространственные префиксы типа (7) или результативные (в том числе чистовидовые) префиксы типа ны- в ныффыссын в (8). Это, разумеется, не исключает возможности, что те же фæ- и а- могут иметь и результативные употребления — точно так же, как, например, в русском языке на- существует и в лексической, и в супралексической (кумулятивной) ипостасях.

К сожалению, для проверки гипотезы об иерархической асимметрии осетинских префиксов недоступен критически важный материал, имеющийся в распоряжении русского префиксолога, — множественная префиксация. Важное свидетельство, подкрепляющее (10), — тот факт, что в многоприставочных основах супралексические префиксы расположены на периферии, а лексические — ближе к корню, ср. до-за-писать, за-от-крывать, под-рас-таять. Осетинский язык, нельзя исключить, также допускал множественную префиксацию в обозримой исторической перспективе. На синхронном уровне, однако, она невозможна.

Таким образом, в семантическом многообразии, которое характеризует одни и те же префиксы и которое хорошо видно даже на примерах выше, можно выделить три основные группы случаев. Одна — «пространственные» употребления префиксов, такие как (7). Другая — «результативные» употребления, в том числе «чистовидовые», к которым относится большинство дериватов в (8) и (9). Третья — «супралексические» употребления, такие как (11) – (12). В этом отношении осетинский язык также похож на русский. Ниже будут преимущественно обсуждаться «пространственные» и «чистовидовые» префиксы типа ны- в ныффыссын. Мы будем исходить из предположения, что сказанное о последних распространяется на менее отчетливые «результативные» конфигурации в (8) и (9) без больших усилий и немотивированных дополнительных допущений.

Таковы предварительные наблюдения об осетинской префиксальной системе. В следующем разделе мы обсудим минимальные сведения о видовременной интерпретации основных глагольных словоизменительных форм.

1.3. Словоизменительная система и ее временная интерпретация

Словоизменительная система осетинского глагола также напоминает русскую. Наибольшие сходства наблюдаются среди форм с временной референцией к прошлому, которые иллюстрируются в (13).

(13) a. Чызг дыгъдт-а хъуг.

девочка доить-PST.3SG корова

1. ‘Девочка доила корову {, когда я пришел}’.

2. ‘Девочка доила корову {, пока та была жива}’.

3. *‘Девочка подоила корову’.

b. Чызг ра-дыгъдт-а хъуг.

девочка PREF-доить-PST.3SG корова

1. *‘Девочка доила корову {, когда я пришел}’.

2. *‘Девочка доила корову {, пока та была жива}’.

3. ‘Девочка подоила корову’.

Три основные аспектуальные интерпретации дополнительно распределены между формами прошедшего времени глаголов дуцын ‘доить’ и радуцын ‘подоить, провести дойку’. Хабитуальная и актуально-длительная / прогрессивная интерпретации закреплены за бесприставочным глаголом в (13), перфективная — за его приставочным аналогом. Бесприставочные глаголы, таким образом, можно с полным основанием охарактеризовать как имперфективы в техническом смысле [Comrie 1976], совмещающие «прогрессив» и «хабитуалис».

Презентные формы бесприставочного глагола ожидаемо имеют тот же набор интерпретаций, показанных в (14). У приставочного глагола, в отличие от русского языка, та же морфологическая форма имеет временную референцию не к будущему, а к настоящему, ограниченную, однако, хабитуальным значением (15).

(14) a. Чызг дуц-ы хъуг.

девочка доить-PST.3SG корова

1. ‘Девочка доит корову {в данный момент}’.

2. ‘Девочка доит корову {по вечерам}’.

(15) b. Чызг ра-дуц-ы хъуг.

девочка PREF-доить-PST.3SG корова

1. *‘Девочка доит корову {в данный момент}’.

2. ‘Девочка доит корову {по вечерам}’.

3. *‘Девочка подоит корову’.

Таким образом, хабитуальное настоящее — та интерпретация, которую допускают как имперфективные, так и перфективные глаголы. Чтобы увидеть семантическое различие между ними, необходимы следующие уточняющие контексты:

(16) a. ‘Каждый раз, когда приходит мать, девочка находится в процессе дойки коровы’.

b. ‘Каждый раз, когда приходит мать, девочка совершает дойку коровы от начала до конца’.

И в (16a), и в (16b) предполагается, что предложение имеет хабитуальную интерпретацию — ту ее разновидность, когда свойство индивидного уровня обеспечивается итерацией однотипных единичных ситуаций. (16a) и (16b) различаются видовым ракурсом, в котором подается каждая такая единичная ситуация. В (16a) это актуально-длительный ракурс: в момент прихода матери ситуация дойки находится на пути к кульминации. В (16b) представлен перфективный ракурс: в окрестностях интервала, задаваемого временным придаточным, ситуация дойки осуществляется целиком, от начала до кульминации. Поверх этой информации о единичных эпизодических ситуациях наслаивается хабитуальность, сообщающая, что они происходят регулярно.

В русском языке имперфективные предложения в презенсе при хабитуальной интерпретации допускают оба прочтения в (16a–b), хотя первая реакция носителей — это, видимо, актуально-длительный вариант:

(17) Когда приходит мать, Надя доит корову.

Осетинский имперфективный презенс ведет себя аналогично:

(18) Йæ мад куы æрба-цæу-ы, чызг дуц-ы хъуг.

3SG мать когда PREF-идти--PRS.3SG девочка доить-PRS.3SG корова

‘Когда приходит мать, девочка доит корову’.

1. ОK: (16a). 2. ОK: (16b).

Перфективный презенс, однако, совместим только с контекстом (16b)7:

(19) Йæ мад куы æрба-цæу-ы, чызг ра-дуц-ы хъуг.

3SG мать когда PREF-идти--PRS.3SG девочка PREF-доить-PRS.3SG корова

‘Когда приходит мать, девочка доит корову’.

1. *(16a). 2. ОK: (16b).

В русском языке перфективный презенс невозможен: соответствующая морфологическая форма имеет временную референцию к будущему8. Если, однако, рассматривать так называемое наглядно-примерное значение совершенного вида как вариант хабитуального, можно заметить, что (20) так же однозначно, как (19):

(20) Вот, бывалоча, как мать придет, Надюха корову подоит.

Таким образом, перфективный и имперфективный презенс в осетинском различаются видовой информацией, которая сообщается о единичных реализациях хабитуального свойства. Для первого характерна перфективная интерпретация, для второго — вневидовая. Примечательно, что именно и только такие хабитуальные категории обнаруживаются в языках мира [Iatridou, Tatevosov, in prep.]. Например, в русском языке основная презентная хабитуальная форма в (17) оказывается на уровне единичной реализации свойства вневидовой, а аналогичные формы в английском или хинди — перфективными. Английское предложение When Olivia walks in, Orestes sings a song и аналогичные имеют единственную интерпретацию ‘каждый раз имеет место одно и то же: сначала приходит Оливия, затем Орест исполняет песню’ — такую же, как (19) и (20). Прочтения типа (16a) (‘каждый раз в момент прихода Оливии Орест находится в процессе пения песни’) это предложение не имеет.

Подсистема временной референции к будущему в осетинском языке, в отличие от русского, оказывается проекцией подсистемы прошедшего. Соответствующие формы образуются как от перфективных, так и от имперфективных основ. (21a–b) представляют собой минимальную пару, извлеченную из анкеты Э. Даля [Dahl 1985] (Tense, Mood, Aspect Questionnaire; TMAQ), в которой, как и в (13a–b), оба предложения представлены в трех контекстах — перфективном, актуально-длительном и хабитуальном.

(21) a. Фысс-дзæн-и фыстæджы-тæ.

писать-FUT-3SG письмо-PL

1. {— Чем будет занят твой брат, когда мы к нему придем?} ‘— Он будет писать письма’.

2. {— Что твой брат будет делать на новой работе?} ‘— Он будет писать письма’.

3. {— Что сделает твой брат, если мы к нему не приедем?} *‘— Он напишет (нам) письма.

b. Ны-фысс-дзæн-и фыстæджы-тæ.

PREF-писать-FUT-3SG письмо-PL

1. {— Чем будет занят твой брат, когда мы к нему придем?} *‘— Он будет писать письма’.

2. {— Что твой брат будет делать на новой работе?} *‘— Он будет писать письма’.

3. {— Что сделает твой брат, если мы к нему не приедем?} ‘— Он напишет (нам) письма’.

Таким образом, временная система осетинского языка несколько менее зависима от видовой, чем в русском языке, где одна и та же словоизменительная форма глаголов совершенного и несовершенного вида имеет разное темпоральное прочтение — пишет vs. напишет.

В этом отношении к русскому намного ближе другие неславянские языки «в славянском стиле», например ненецкий ([Татевосов 2016] и цитируемая литература), правда, с поправкой на то, что в последнем видовая принадлежность основы определяет выбор между референцией не к настоящему или будущему, а к настоящему или прошлому9.

Осетинские данные указывают на то, что обсуждаемые асимметрии — факультативный элемент «славянского стиля».

1.4. Аспектуальная композиция

Существенный штрих к портрету системы рассматриваемого типа — особый характер аспектуальной композиции, который иллюстрируется в (22a–b):

(22) a. Володя съел <THE/ *∃> яблоки за два часа.

b. *Володя съел яблоки два часа.

В перфективных предложениях с глаголами типа съесть предикат может быть только предельным, а интерпретация именной группы, занимающей позицию прямого дополнения, определенным образом ограничена. ИГ яблоки в (22) понимаются так, что в рассмотрение заранее введено определенное количество яблок, и утверждается, что все они задействованы в описываемой ситуации. Прямое дополнение тем самым интерпретируется как определенная дескрипция (‘THE’). Другая возможная интерпретация — ‘неопределенная совокупность яблок’ (в (22а) обозначена как ‘∃’) — для прямого дополнения недоступна. Чтобы убедиться в этом, достаточно примеров типа (23), в которых эксплицитное указание на то, что имеются индивиды вне совокупности, задействованной в ситуации, вызывает логическое противоречие:

(23) #За обедом Володя съел яблоки и немного оставил на вечер.

Эффект, который мы наблюдаем в (22)–(23), проявляется у глаголов с инкрементальной темой [Krifka 1989; 1992; 1998], где в позиции прямого дополнения представлена именная группа с множественным или неисчисляемым именем без дополнительных детерминаторов.

Точно такое же явление засвидетельствовано в осетинском языке.

(24) a. Алан иу минут-мæ ба-хорд-та баш.

Алан один минута-ALL PREF-есть-PST.3SG суп

‘Алан съел <THE/ *∃> суп за минуту’.

b. *Алан иу минут-ы ба-хорд-та баш.

Алан один минута-GEN PREF-есть-PST.3SG суп

Букв. «Алан съел суп минуту».

Как и в (22)–(23), в (24) предполагается, что весь объем супа был уничтожен при поедании.

В общем случае аспектуальная композиция — это взаимодействие между предельностью глагольного предиката и интерпретацией его именных актантов. В русском и осетинском языках мы видим тот тип взаимодействия, когда перфективные предложения отличаются обязательной предельностью, и это наводит на актант определенную интерпретацию. Подробнее об этом типе аспектуальной композиции см. [Krifka 1992; Verkuyl 1999; Piñón 2001; Татевосов 2014; 2015; Tatevosov 2014].

Имеется и другой, статистически преобладающий в языках тип композиции, когда не предельность глагольного предиката воздействует на свойства актантов, а, напротив, характеристики актантов задают предельность. Такой тип преобладает в германских, романских, алтайских, уральских, тюркских, северокавказских и огромном множестве других языков. Он иллюстрируется в (25):

(25) a. John ate the apples {in a minute / *for a minute}.

‘Джон съел яблоки за минуту / *минуту’.

b. John ate apples {for an hour / *in an hour}.

‘Джон ел яблоки час / *за час’.

В (25a) форма Simple Past глагола eat ‘есть’ допускает только предельную интерпретацию, а прямым дополнением является определенная именная группа во множественном числе. Однако (25b), где позицию прямого дополнения занимает неопределенная множественная ИГ, непредельно. Другие возможные типы ИГ без остатка распадаются на две группы — такие, которые, как the apples, вызывают предельность (их большинство — the apple, two apples, most apples, an apple и т. д.), и такие, которые ведут себя аналогично apples, — это, в частности, неопределенные ИГ с неисчисляемым существительным в единственном числе, например soup, делающие предикат непредельным.

1.5. «Вторичная имперфективация»

Важнейшая характеристика осетинской глагольной системы — так называемая имперфективация, которую ряд исследователей прямо соотносит со вторичной имперфективацией в славянских языках. Явление иллюстрируется в (26a–b):

(26) a. Алан (ы)с-бадт-и.

Алан PREF-садиться-PST.3SG

‘Алан сел’.

b. Алан (ы)с-цæй-бадт-и.

Алан PREF-SJ-садиться-PST.3SG

‘Алан пытался / хотел сесть’.

(26a) содержит предельный предикат и представляет собой перфективное предложение, в котором сообщается, что кульминация достигнута и результирующее состояние ‘сидеть’ наступило. (26b) вводит в рассмотрение положение дел, которое предшествует кульминации, причем, по оценке носителей, (26b) допускает два близких, но не тождественных прочтения. При первом предполагается, что участник ситуации производит некоторую деятельность, целью которой выступает достижение кульминации (‘пытался сеcть’). При втором в актуальном мире может вовсе ничего не происходить, а истинность предложения обеспечивается наличием у участника намерения осуществить описываемую ситуацию (‘хотел сесть’).

А. А. Левитская [2004] (см. также [Цалиева 1983]) отмечает, что «глаголы с аффиксом -цæй- выражают либо процессуальный характер действия intra terminos, между его начальным и конечным пределом, где-то в “середине” его течения , либо указывают на недостигнутость предела действия вследствие его прерванности». В (26b) мы, очевидно, имеем дело со вторым из этих случаев. «Значение этого типа глаголов с -цæй-, — пишет далее А. А. Левитская, — близко значению недостигнутости предела в формах имперфекта ряда языков, употребленных “в качестве imperfeсtum de conatu”, “имперфекта (безуспешной) попытки”». Эта же интуиция, по-видимому, отражается и в выборе термина для обозначения формы на цæй в [Выдрин 2014] — конатив, а не имперфектив.

Кроме конативных употреблений глаголы с показатем цæй засвидетельствованы и в актуально-длительных контекстах, хотя такие употребления, по-видимому, значительно уступают по частотности «конативу» и существенно лексически ограничены. В нашем материале они представлены почти исключительно у префиксальных глаголов, обозначающих способ перемещения в пространстве.

(27) Чызг æрба-цæй-цыд-и хæдзар-мæ.

девочка PREF-SJ-идти-PST.3SG дом-ALL

‘Девочка подходила к дому, {когда я увидел ее}’.

Попытки соотнести глаголы с аффиксом цæй с вторичным имперфективом в славянских языках, однако, начинают давать сбои, как только их аспектуальная дистрибуция подвергается более тщательному рассмотрению. Примеры типа (27) действительно указывают на наличие у таких глаголов имперфективного (а именно, актуально-длительного, прогрессивного) прочтения. Фокусное время, задаваемое временным обстоятельством, представляет собой подынтервал времени ситуации, описываемой главной предикацией. Для перфектива такое взаиморасположение двух интервалов невозможно.

Однако предложения типа (26b) с аспектуальной точки зрения малоинформативны. Они указывают лишь на то, что при переводе можно использовать русский глагол несовершенного вида. Этого недостаточно, чтобы осетинскую предикацию можно было охарактеризовать как имперфективную. Чтобы уяснить, какова аспектуальная характеристика таких предложений, необходимо сделать фокусное время эксплицитным — так же, как в (27).

В этот момент мы обнаруживаем, что предикации, содержащие глаголы с цæй, совместимы не только с актуально-длительным, но и с перфективным прочтением. Рассмотрим (28)–(29):

(28) Залина куы æрба-цыд-и, уæд Алан с-цæй-фæлдæхт-и.

Залина когда PREF-идти-PST.3SG тогда Алан PREF-SJ-опрокидываться-PST.3SG

‘Когда вошла Залина, Алан чуть не упал’.

(29) Ӕз куы с-бад-тæн, уæд мæ къаба фæ-цæй-цъæл

я когда PREF-садиться-PST.1SG тогда 1SG юбка PFV-SJ-сломанный

ис.

становиться.PST.3SG

‘Когда я села, у меня чуть не помялась юбка’.

Как в (28), так и в (29) время, задаваемое обстоятельством (‘когда вошла Залина’ и ‘когда я села’), не вкладывается во время ситуации, а предшествует ему. Именно такое взаиморасположение интервалов возникает в том случае, когда главная клауза интерпретируется перфективно. Материал, который показывает А. А. Левитская, также изобилует примерами этого типа. В частности, в (30) и (31) формы с цæй возглавляют клаузы, которые встраиваются в нарративную последовательность, где описываемые ситуации следуют во времени одна за другой и не пересекаются.

(30) Раззæг-тæ фæ-цæй-згъордт-ой тел-ы тыхтон-ы рдæм…

передний-PL PREF-SJ-бежать-PST.3SG проволока-GEN связка-GEN в.сторону

‘Передние побежали было к козлам, опутанным проволокой, {но Главан перехватил их и направил в проход в заграждении}’ [Левитская 2004].

(31) … фæллад с-уадз-ын-ы фæстæ æндæр æфсæддон хай-мæ

усталый PREF-оставлять-INF-GEN после другой военный часть-ALL

фæ-цæй-хаудт-æн…

PREF-SJ-падать-PST.1SG

{Потом мне отпуск дали,} после отпуска я чуть не попала в другую часть, {но упросила коменданта, и он меня устроил в эшелон к нашим}’ [Левитская 2004].

Таким образом, вывод об имперфективности глаголов с цæй следует признать слишком поспешным. По всей видимости, его возникновение — это следствие ложного представления об имперфективности как средстве выражения «незавершенности действия». Действительно, формы с цæй указывают на то, что результирующее состояние в актуальном мире не достигается. Сам по себе этот семантический компонент, однако, совместим с любым видовым ракурсом — как с перфективным, так и с актуально-длительным.

В русском языке предложение в (32а) описывает кульминирующее событие, при осуществлении которого начинает иметь место результирующее состояние ‘письмо написано’. Предложения в (32b) и (32c) объединяет то, что в обоих случаях кульминация в актуальном мире не наступает. Однако (32b) имперфективно, а (32c) перфективно. В (32c) фокусное время включает в себя время собственной части написания письма.

(32) a. {Когда я пришел,} Володя написал письмо.

b. {Когда я пришел,} Володя писал письмо.

c. {Когда я пришел,} Володя пописал письмо.

Иными словами, если из событийной дескрипции, обозначающей кульминирующие события, извлечь собственные части этих событий, далее есть выбор. Можно ввести их в рассмотрение либо в актуально-длительном ракурсе, как в (32b), либо в перфективном, как в (32с), когда в содержание сообщения включается информация обо всем временном интервале, содержащем в себе частичное написание письма10. (Им)перфективность и частичность, «незавершенность» — это независимые семантические характеристики.

Таким образом, верное обобщение об аспектуальных свойствах глаголов с цæй начинает выглядеть так, как показано в (33):

(33) Грамматический вид глаголов с цæй:

Глаголы с цæй допускают деривацию как перфективной, так и имперфективной предикации.

Семантику показателя цæй можно представлять себе следующим образом: он сообщает, что кульминация описываемой ситуации не наступает в актуальном мире. Содержание этой морфемы — это то общее, что есть у русских предложений типа (32b) и (32c). В отличие от русского языка, где имперфективные и перфективные дескрипции не достигающих кульминации ситуаций формально различны (писал vs. пописал), в осетинском это различие ни- как морфологически не маркируется. Цæй-глаголы имеют двувидовой (или, если угодно, вневидовой) характер. В этом отношении осетинский язык заметно отличается от русского, где нет двувидовых глаголов, образующих естественный морфологический класс.

Подведем промежуточный итог. В этом разделе мы обнаружили значительные сходства между осетинской и русской видо-временными системами. В каких-то отношениях это сходство до полной неразличимости. Такова, например, аспектуальная композиция. В других случаях (таких как «имперфективация») сходство не так буквально, как может показаться на первый взгляд, однако и здесь некоторые соответствия между системами возможно установить. В следующем разделе мы обсудим материал, показывающий, что различия в архитектуре осетинского и русского вида имеют принципиальный характер.

2. Осетинский не как русский

2.1. Русская система

Как отмечалось в разделе 1.2, префиксы в русском языке — очень разнородная группа языковых единиц. Даже еcли отвлечься от их семантики и сосредоточиться исключительно на дистрибуции, обнаружится по меньшей мере две группы — лексические и супралексические. Последние распадаются как минимум на три частные разновидности [Татевосов 2009; 2013].

Лексические префиксы — наиболее идиосинкратическая группа. Они оказывают воздействие на дескриптивные свойства описываемой ситуации (писать письмо — подписать письмо), на состав и характеристики актантов (пилить дрова — выпилить фигурку из дерева) и многое другое. Если у них и есть что-то общее, то это свойство, которое неформально описано в (34):

(34) Результирующее состояние:

Лексические префиксы вводят в семантическое представление результирующее состояние.

Как можно удостовериться в правдоподобности (34)? Есть несколько способов, которые подробно обсуждаются в [Татевосов 2010; 2011; 2015]. Они опираются на простое соображение. Если результирующее состояние — компонент семантики, должен быть способ его увидеть. Должны, например, найтись языковые единицы, которые манипулируют этим компонентом отдельно от остальных. В контексте описываемого в этой статье сюжета для нас важен один из таких способов — адъективный пассив, который образуется с использованием «пассивного причастия» на -н/т- (см., в частности, [Князев 2007] и цитируемую там литературу, а из недавних работ — [Privoznov 2015]).

(35) a. Письмо написано.

b. Книга прочитана.

c. Бутерброд съеден.

d. Дверь закрыта.

В (35a–d) и огромном множестве аналогичных предложений в рассмотрение вводится состояние, в которое вступает внутренний аргумент. Дескриптивные свойства этого состояния определяются характеристиками ситуации из экстенсионала исходного предиката. ‘Быть написанным’, например, — это состояние, которое приобретает актант после кульминации ситуации ‘написать’; такое состояние не может возникнуть никаким другим способом. То же самое можно сказать и о других пассивах в (35).

В терминах семантики событий для создания пассива необходим стативный аргумент в семантическом представлении глагольной группы, который обрабатывается стативизирующим оператором:

(36) a. || [VP написа- письмо ] || =

lsv.lev. write(письмо)(e) ^ written(письмо)(s) ^ cause(s)(e),

где v — логический тип ситуаций (как событий, так и состояний)

b. || STAT || = R.s. ∃e: R(s)(e) c. || STAT [VP написа- письмо ] || =

ls. ∃e: write(письмо)(e) ^ written(письмо)(s) ^ cause(s)(e)

(36c) обозначает состояния ‘быть написанным’, в которых находится письмо, возникающие в результате предшествующего события, где в качестве темы / пациенса также выступает письмо.

Если префикс не участвует в деривации, адъективный пассив либо вовсе невозможен, либо, по меньшей мере, невозможен в той же интерпретации, что и (35):

(37) a. #Письмо писано.

b. #Книга читана.

c. ??Бутерброд еден.

d. *Дверь крыта.

Эти наблюдения позволяют увязать наличие в семантическом представлении результирующего состояния с присутствием в структуре лексического префикса. В синтаксически ориентированных подходах к глагольной структуре лексическим префиксам отводится позиция в составе комплемента глагольной вершины V, где, как предполагается ([Ramchand 2008] и последующая литература), как раз и создается дескрипция результирующего состояния.

Диссертация Е. Е. Романовой [Romanova 2006], наиболее полное на сегодня исследование синтаксиса лексических префиксов, предполагает несколько типов структур, которые могут проецироваться префиксальными глаголами. Не имея возможности обсуждать их все, ограничимся двумя основными возможностями. Первая иллюстрируется в (38a–b):

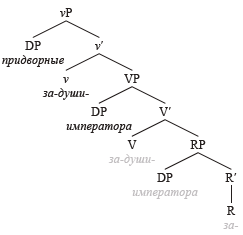

(38) a. Придворные задушили императора.

b.

В (38) префикс представляет собой реализацию результативной вершины R, которая обозначает результирующее состояние ‘быть задушенным’. Посредством передвижения вершины он соединяется с глагольной основой, возникающей в структуре как вершина V, а затем вместе с ней передвигается в v. Именная группа императора исходно представляет собой аргумент результативной вершины и в этом качестве интерпретируется как носитель результирующего состояния.

Префикс как единица, обозначающая результирующее состояние, имеет достаточно абстрактную семантику, оставляющую дескриптивные свойства этого состояния недоспецифицированными. Они считываются с лексической основы в большей степени, чем собственно с префикса. Информация о том, что ‘быть задушенным’ — это ‘быть мертвым в результате насильственного удушения’, в основном приобретается исходя из лексических свойств глагола душить.

Пройдя все стадии деривации глагольной группы, которые не приводятся здесь во избежание ненужного утяжеления изложения, мы получаем предикат в (39):

(39) || [VP задуши- императора ] || =

ls.le. strangle(emperor)(e) ^ strangled(emperor)(s) ^ cause(s)(e)

Такую же структуру и интерпретацию, как у (38а), можно предполагать у многих других глагольных групп с «чистовидовыми» префиксами. Прочие результативные префиксы, как было отмечено, должны допускать анализ в таком же духе, возможно, с дополнительными приращениями лексического значения за счет уточнения дескриптивных свойств результирующего состояния. Обсуждения разнообразных возможностей для русского языка можно найти в работе Е. Е. Романовой [2004].

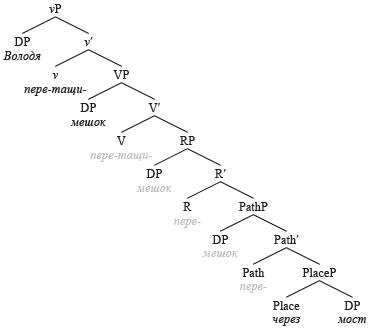

Другой важнейший тип лексических префиксов показан в (40a–b) (с. 64).

Префикс в предложениях типа (40а) имеет «пространственную интерпретацию» (см. раздел 1). (40b) отличается от (38b) в первую очередь тем, что вершина R соединяется с артикулированной структурой, имеющей пространственно-направительную семантику. Эту структуру можно представлять себе как результат декомпозиции классического элемента Р, «предлога» (см. [Asbury et al. (eds.) 2008; Gehrke 2008; Svenonius 2010]). Нижний элемент, помеченный как PlaceP, обозначает локализацию относительно ориентира ‘мост’, в первом приближении — ‘на противоположной по отношению к позиции наблюдателя стороне моста’. Верхний элемент, PathP, обозначает путь, который проделывается по отношению к локализации, обозначенной составляющей PlaceP. Во многих языках такая структура имеет намного более прозрачную морфологическую реализацию, чем, например, в индоевропейских; достаточно вспомнить системы пространственных форм в дагестанских языках [Кибрик 2003].

(40) a. Володя перетащил мешок через мост.

b.

Роль префикса пере- в (40), согласно теории Е. Е. Романовой, состоит в том, чтобы обеспечить реализацию вершины Path. В этом качестве пере- обозначает путь, соединяющий позицию наблюдателя и локализацию PlaceP. Возникая в структуре в позиции Path, префикс затем последовательно перемещается в R и V, где и соединяется с глагольной основой. Несмотря на кажущуюся необычность такого подхода к анализу префиксов, в действительности он вполне соответствует традиционным представлениям о них как о продуктах грамматикализации показателей, обозначающих ориентацию и перемещение в пространстве. Превращение таких показателей в глагольные морфемы, отвечающие, среди прочего, за акциональные и аспектуальные значения, в (40b) задано буквально — как передвижение в соответствующие синтаксические позиции.

Семантическую функцию вершины R в (40b) при таком подходе можно понимать достаточно просто: R принимает в качестве аргумента Q, предикат над путями, и возвращает отношение между индивидами и состояниями. Любое состояние, входящее в экстенсионал R, состоит в том, чтобы находиться в конечной точке некоторого пути из экстенсионала Q.

(41) || R || = lQ<π, t>.lx.ls. ∃p: s = loc(x)(dest(p)) ^ Q(p), где π — логический тип путей

Предикат Q, к которому || R || в (41) применяется как к аргументу, выступает денотатом PathP, комплемента R. В предельно упрощенном виде, пренебрегая важными деталями (в частности, ориентацией по отношению к дейктическому центру) и опуская существенные оговорки, деривацию этого предиката можно представить себе следующим образом:

(42) a. || [PlaceP через мост ] || = llκ.ll′. beg(bridge)(l) ^ end(bridge)(l′),

где κ — логический тип локализаций

b. || пере- || = R<κ <κ ,t>>.lx.lpπ. ∃l: ∃l′: init(l)(p) ^ dest(l′)(p) ^ move(x)(p) ^ R(l)(l′)

c. || [PathP мешок пере- [PlaceP через мост]] || =

lpπ. ∃l: ∃l′: init(l)(p) ^ dest(l′)(p) ^ move(bag)(p) ^ beg(bridge)(l) ^ end(bridge)(l′)

В конечном итоге, пройдя все стадии семантической деривации до уровня глагольной группы, мы получаем отношение между индивидами и событиями в духе (43), которое неформально описано в (44):

(43) || [vP перетащи- мешок через мост ] || =

ls.le. ∃p: pull(e) ^ theme(bag)(e) ^ cause(s)(e) ^ s = loc(bag)(dest(p)) ^ ∃l: ∃l′: init(l)(p) ^ dest(l′)(p) ^ move(bag)(p) ^ beg(bridge)(l) ^ end(bridge)(l′)

(44) Глагольная группа перетащи- мешок через мост обозначает отношение между состояниями s и событиями e такими что

e — это событие, в котором осуществляется перетаскивание, а его пациенсом выступает мешок;

s — это состояние, вызываемое к жизни событием е;

s состоит в том, что мешок локализован (“loc”) в конечной точке (“dest”, от destination) пути p;

p представляет собой путь, исходная локализация которого l совпадает с «началом» (“beg”) моста, а конечная l′ — «конец» (“end”) моста (ср. классический анализ префикса пере-, предложенный М. А. Кронгаузом [1998], и недавние идеи О. Каган в [Kagan 2015]); путь p вступает с пациенсом в отношение ‘перемещаться по’ (“move”). Отношение “move” можно определить через общеинкрементальное прирастание пройденной части пути, см. необходимые для этого определения в [Krifka 1998].

Структуры в (38b) и (40b) имеют по крайней мере одно принципиальное различие и одно не менее принципиальное сходство. Различаются они функцией префикса. В (38b) он вводит результирующее состояние, в (40b) — реализует грамматический элемент с директивной семантикой.

(38b) и (40b) объединяет наличие стативного аргумента в семантическом представлении и соответствующей синтаксической вершины R, существующей благодаря префиксу. В (38b) префикс вводит результирующее состояние непосредственно. В (40b), как мы предполагаем вслед за Е. Е. Романовой, вершина R c ее семантикой, создающей дескрипцию состояний, опосредует группу PathP, обозначающую пути, и глагольную вершину V, обозначающую события, определяя первые через результирующие состояния последних. Без префикса вершина R в (40b) была бы лишена плана выражения, что привело бы ее к фонологической некорректности.

Обобщение о семантическом содержании глагольных групп в русском языке сформулировано в (45).

(45) Обобщение о стативном аргументе:

Любая глагольная группа, содержащая префиксальный глагол с лексическим префиксом, не подвергшийся вторичной имперфективации, обозначает отношение между результирующими состояниями и событиями, ведущими к их возникновению.

Главное эмпирическое преимущество такого анализа состоит в том, что он позволяет связать воедино и объяснить два наблюдения.

Во-первых, префиксальные структуры обоих типов допускают образование «пассивного причастия»:

(46) Император задушен.

Мешок перетащен через мост.

Действительно, (45) предсказывает, что любая префиксальная конфигурация должна уметь стативизироваться: если есть префикс, есть и стативный аргумент, и глагольная группа становится законным кандидатом на соединение со STAT11.

Во-вторых, беспрефиксальные структуры не допускают образования причастий со стативным значением. Если нет префикса, нет и стативного аргумента, а значит, применить STAT к денотату глагольной группы становится невозможно.

2.2. Осетинская система

Если бы префиксальная система осетинского языка была устроена по тем же принципам, что и русская, было бы естественно ожидать, что дистрибуция префиксальных и беспрефиксальных глагольных групп в русском и осетинском по меньшей мере сопоставима.

Осетинская ситуация, однако, в корне отличается от русской. Она описывается двумя обобщениями в (47)–(48). Первое увязывает наличие префикса и возможность создать дескрипцию состояний.

(47) Обобщение о дескрипции состояний:

В тех случаях, когда построение дескрипции состояний в осетинском языке возможно, она образуется от беспрефиксальных основ.

Второе уточняет, какие именно беспрефиксальные основы подпадают под действие (47).

(48) Обобщение о пространственных префиксах:

Осетинские беспрефиксальные основы, аналоги которых в русском языке присоединяют только префиксы в «пространственной интерпретации», такие как (7), не образуют дескрипции состояний.

Обсудим вначале обобщение (47) и его следствия для анализа осетинской системы, а затем, в свете полученных выводов, — обобщение (48).

Обобщение (47) иллюстрируется в (49)–(50).

(49) a. Къалиу саст у.

ветка ломать.PART COP

‘Ветка сломана’.

b. *Къалиу а-саст у.

ветка PREF-ломать.PART COP

‘Ветка сломана’.

e. *Рудзгуы-тӕ ны-ссаст у.

окно-PL PREF-ломать.PART COP

"Окна выбиты"

f. *Къалиу фæ-саст у.

ветка PREF-ломать.PART COP

‘Ветка подвергнута долгому ломанию’.

(50) a. Къалиу цъæл конд у.

ветка сломанный делать.PART COP

‘Ветка сломана’.

b. *Къалиу а-цъæл конд у.

ветка PREF-сломанный делать.PART COP

‘Ветка сломана’.

c. *Дуæр-ттæ ны-цъцъæл конд у.

дверь-PL PREF-сломанный делать.PART COP

‘Двери сломаны’.

d. *Къалиу фæ-цъæл конд у.

ветка PREF-сломанный делать.PART COP

‘Ветка подвергнута долгому ломанию’.

(49)–(50) показывают, что независимо от того, является ли глагол синтетическим или аналитическим, дескрипция результирующего состояния создается беспрефиксальной основой. В обоих случаях это состояние ‘быть сломанным’, причем для производного глагола в (50) его дескриптивные свойства задаются неглагольным компонентом цъæл ‘сломанный, разбитый’, а в (49) — семантикой самой глагольной основы. Предложения (49) и (50) показывают, что попытка построить аналогичную результативную предикацию с любым из префиксальных дериватов, в том числе с «чистовидовыми» (49b) и (50b), оказывается безуспешной. Все такие предложения неграмматичны.

Нетрудно удостовериться, что ограничения в (49)–(50) не могут иметь морфологическую природу. Та же самая морфологическая форма в осетинском языке возможна в качестве номинализации:

(51) a. Хъазæн-ы а-саст-ы фæстæ, Алан а-цыд-и.

игрушка-GEN PREF-ломать.PART-GEN после Алан PREF-уходить-PST.3SG

‘Сломав игрушку (букв. «после сломания игрушки»), Алан вышел’.

b. Хъазæн-ы а-цъæл конд-ы фæстæ, Алан а-цыд-и.

игрушка-GEN PREF-сломанный делать.PART-GEN после Алан PREF-уходить-PST.3SG

‘Сломав игрушку (букв. «после сломания игрушки»), Алан вышел’.

Примеры (51a–b) показывают, что неграмматичность (49) – (50) обусловлена не запретом на комбинацию морфологических показателей, из которых складывается причастие, а грамматической некорректностью или, возможно, неинтерпретируемостью всей структуры.

Эти на первый взгляд периферийные факты имеют крайне серьезные последствия. Они показывают, что анализ осетинской системы в том же духе, что и русской, невозможен. С точки зрения того, как результирующее состояние встроено в семантическое представление предиката, эти две системы устроены, как выясняется, противоположным образом. Благодаря (49)–(50) мы видим, что результирующее состояние содержится в семантическом представлении и в отсутствие префикса. Более того, появление префикса делает его недоступным для дальнейших операций. В русской системе результирующее состояние возникает только вместе с префиксом и вместе с префиксом подвергается результативизации.

Первый вывод, вытекающий из этого наблюдения, состоит в том, что в структуре непроизводных глаголов типа ‘ломать’ результирующее состояние следует предусмотреть с самого начала. Оно присутствует там до префиксации и независимо от нее. Интерпретация глагольной группы Алан къалиу сæтт- ‘Алан лома- ветку’ показана в (52):

(52) || [vP Алан [VP къалиу сæтт- ]] || =

ls.le. agent(Alan)(e) ^ break(branch)(e) ^ broken(branch)(s) ^ cause(s)(e)

Именно беспрефиксальная глагольная группа в (52) подвергается результативизации, обеспечиваемой пассивным причастием:

(53) || STAT [vP Алан [VP къалиу сæтт- ]] || =

ls.∃e. agent(Alan)(e) ^ break(branch)(e) ^ broken(branch)(s) ^ cause(s)(e)

Если (52)–(53) верны, анализировать префиксы типа а- в (49)–(50) так же, как в русском, становится невозможно. Префиксы не могут вводить в семантическое представление результирующее состояние, поскольку оно там уже есть. Более того, после появления префикса стативный аргумент, который в (52), будучи связан -оператором, остается семантически активным, должен «деактивироваться». В противном случае трудно объяснить невозможность стативизации, наблюдаемую в (49b–f) и (50b–d).

Исходя из этого, мы предлагаем следующую гипотезу о семантике префиксов и об их взаимодействии с предикатом, обозначающим описываемую ситуацию. Префиксы вносят пресуппозициональный вклад в интерпретацию. Они требуют, чтобы событийная дескрипция, с которой они соединяются, была предельной, или, в более технических терминах, квантованной12:

(54) || PFR || = P<v,t>: QUA(P). P

(55) ∀P[QUA(P) ↔ ∀x∀y[P(x) ^ P(y) →̚x < y]]

Предикат квантован, если и только если выполняется следующее: никакая собственная часть любого элемента его экстенсионала сама не входит в его экстенсионал.

В (54) денотат префикса — это частичная функция эквивалентности. Она применяется к событийному предикату и возвращает этот же предикат, если он квантован. В противном случае значение функции не определено. Таким образом, префикс работает как своего рода семантический фильтр: он гарантирует квантованность любого префигированного предиката и отсекает непредельные предикаты от дальнейшего участия в семантической деривации.

Мы предполагаем, что нижестоящему предикату дозволяется удовлетворить это требование любым доступным способом. Например, он может оказаться квантованным по акционально-композиционным причинам. Такое происходит у инкрементальных предикатов типа ‘есть’, ‘писать’ или ‘петь’ при наличии квантованного внутреннего аргумента, например исчисляемой именной группы в единственном числе.

Выражение в (52) нельзя охарактеризовать как квантованное или неквантованное, поскольку оно представляет собой не предикат (логический тип <v,t>), а отношение между событиями и состояниями (тип <v, <v,t>>). Если, однако, связать стативный аргумент квантором существования, возникнет событийный предикат, причем именно квантованный.

(56) le. ∃s: agent(Alan)(e) ^ break(branch)(e) ^ broken(branch)(s) ^ cause(s)(e)

Операция, которая приводит к деривации (56) из (52), известна как эвентизация [Paslawska, von Stechow 2003; Anagnostopoulou 2003; Tatevosov 2018]. Ее можно рассматривать как результат применения скрытого оператора EV вида R.e.s: R(s)(e), как это делают А. Паславска и А. фон Штехов, или как продукт коэрсии, происходящей ради удовлетворения потребностей префикса13. От этого выбора ничего существенного не зависит. Важно другое: предикат в (56) входит в область определения функции в (54), выступающей денотатом префикса. Он имеет подходящий для префикса логический тип. Он квантован: далеко не все собственные части события, в котором ветка входит в результирующее состояние ‘быть сломанным’, — это события, в которых ветка входит в такое результирующее состояние. Таким образом, денотат префигированной структуры — это тот же самый предикат.

(57) || PFR [vP Алан [VP къалиу сæтт- ]] || =

[lP: QUA(P). P](EV(ls.le. agent(Alan)(e) ^ break(branch)(e) ^ broken(branch)(s) ^ cause(s)(e)) =

le. ∃s: agent(Alan)(e) ^ break(branch)(e) ^ broken(branch)(s) ^ cause(s)(e)

Таким образом, роль результативных префиксов в русском и осетинском языках существенно различается. В одном языке они вводят результирующее состояние, а в другом удостоверяются в его наличии.

Следующий вопрос, который возникает в связи с этими рассуждениями, связан с лексической дистрибуцией результирующего состояния. Беспрефиксальный предикат ‘ломать ветку’ в (49), как мы видим, имеет результирующее состояние, как и его аналоги, например, в германских языках. Можно ли сделать какое-либо более общее утверждение о том, какие лексические глаголы содержат в своем представлении этот семантический элемент?

Мы воздержимся от окончательных суждений. Имеющаяся в нашем распоряжении выборка из 75 глагольных основ недостаточна для надежных обобщений. В (58) перечислены все основы из выборки, для которых надежно зафиксировано наличие результативной конструкции, состоящей из причастия и связки, как в (49а) и (50а):

(58) бæззын ‘годиться, быть нужным, подходящим’

бадын ‘сидеть’

дауын ‘точить’

дуцын ‘доить’

дымын ‘курить’

ивылын ‘разливаться’

исын ‘брать’

калын ‘проливать, разбрасывать’

къахын ‘копать, добывать’

лæмарын ‘выжимать’

ласын ‘возить, перевозить; свозить; увозить; транспортировать’

лидзын ‘убегать’

марын ‘убивать’

мацæн ‘пачкаться, валяться, возиться’

сæттын ‘ломать’

судзын ‘гореть, сгорать’

сурын ‘гнать, прогонять, выгонять’

тавын ‘греть, нагревать’

урс кæнын ‘белить, делать белым’

фæлдæхын ‘опрокидываться’

фæливын ‘обманывать’

хæлын ‘разрушаться, портиться’

хæрын ‘есть’

хæссын ‘нести, уносить’

хойын ‘стучать, бить, прибивать, вбивать’

хъуыссын ‘гаснуть’

цъæл кæнын ‘ломать’

цъирын ‘сосать, высасывать’

Образуют ли эти глаголы естественный класс? В литературе по структуре глагольного значения уже довольно продолжительное время обсуждается ключевая дихотомия, разделяющая нестативные глаголы на две категории — глаголы способа и глаголы результата. Толкование первых содержит информацию о дескриптивных свойствах динамической фазы ситуации, вторые — информацию о свойствах результирующего состояния [Rappaport Hovav, Levin 1998; 2010]. Предполагается, соответственно, что только у вторых это состояние задано в лексическом представлении. Классические образцы глаголов результата — английские глаголы в (59); их семантическое представление в соответствии с [Rappaport Hovav, Levin 1998] показано в (60).

(59) break ‘разбивать, разбиваться’, dry ‘сохнуть, сушить’, harden ‘делать твердым, твердеть’, open ‘открывать, открываться’, bag ‘класть в сумку’, box ‘упаковывать в коробку’, butter ‘намазывать маслом’, paper ‘заворачивать в бумагу’, wax ‘покрывать воском’

(60) [X ACT] CAUSE [BECOME [Y ]]

Соответственно, первый вопрос, который возникает в связи со списком в (58): можно ли сказать, что все глаголы в этом списке — это глаголы результата? На первый взгляд, нет. Вот подмножество глаголов из (58), по поводу которых возникают наибольшие сомнения.

(61) бæззын ‘годиться, быть нужным, подходящим’

бадын ‘сидеть’

дауын ‘точить’

дуцын ‘доить’

дымын ‘курить’

къахын ‘копать, добывать’

ласын ‘возить, перевозить; свозить; увозить; транспортировать’

хæрын ‘есть’

хæссын ‘нести, уносить’

хойын ‘стучать, бить, прибивать, вбивать’

цъирын ‘сосать, высасывать’

Бæззын ‘годиться, быть нужным, подходящим’ и бадын ‘сидеть’ похожи на глаголы результата менее всего: в финитных предикациях оба описывают исключительно состояния. (62) иллюстрирует последний:

(62) Алан бадт-и.

Алан сидеть-PST.3SG

‘Алан сидел’.

Весьма возможно, однако, что интерпретация этого предложения показывает не подлинный облик глагола бадын, а лишь свойства его комбинации с имперфективным видом. Ничто не мешает нам предположить, что в действительности этот глагол обозначает отношение между событиями вида ‘занять сидячее положение’ и состояниями ‘находиться в сидячем положении’. Состояния являются на свет в имперфективе, как в (62), а также в результативе, как в (63).

(63) Алан бадт у.

Алан сидеть.PART COP

‘Алан сидит’.

Это тот редкий в осетинском языке случай, когда прогрессив и результатив вводят в рассмотрение одно и то же состояние. (В этой связи немедленно вспоминается показатель teiru в японском языке, у которого многие исследователи предполагают «прогрессивно-результативную полисемию» ([Ogihara 1998; Shirai 1998; 2000] и многие другие) и который, возможно, всего лишь выводит на поверхность разные сегменты семантического представления у разных глаголов.)

Вхождение в это состояние описывают перфективные формы, как в (64), а префикс, в полном соответствии с (54), гарантирует, что именно так и должно произойти.

(64) Алан с-бадт-и.

Алан PREF-сидеть-PST.3SG

‘Алан сел’.

Тем самым лексическое предсталение глагола бадын — это отношение между событиями, в которых индивид занимает сидячее положение, и состояниями ‘сидеть’. В (64) эта структура реализуется в явном виде. Образующийся от нее результатив выглядит как (63). Как представляется, ничто в этих рассуждениях не входит в противоречие с имеющимся осетинским материалом.

Прочие глаголы из (61) несколько более проблематичны. С интуитивной точки зрения, их толкования должны содержать информацию о характере деятельности агенса. Чтобы описать, что значит ‘копать’, необходимо задать дескриптивные свойства процесса: какие движения совершает агенс, какими инструментами или механизмами он пользуется, каков характер воздействия инструмента на пациенс, что собой представляют происходящие с пациенсом изменения и так далее. Иными словами, перед нами глагол способа. И если верно, что задание способа и результата в семантическом представлении глагола дополнительно распределены, ‘копать’ не может быть глаголом результата.

Мы видим две возможности интегрировать глаголы в (61) в общую картину. Во-первых, представление о семантике глагола, составленное по русским лексическим эквивалентам, может оказаться не совсем точным. Например, къахын ‘копать, добывать’, возможно, в действительности означает что-то похожее на ‘извлекать на поверхность’, то есть описывает прекращение состояния ‘находиться внутри плотной среды’. В таком случае перед нами глагол результата.

Во-вторых, возможно (и эта возможность применительно к (61) выглядит более интуитивно правдоподобно), что дополнительная дистрибуция «способа» и «результата» в действительности не имеет места, и (61), будучи глаголами способа, задают в своем семантическом представлении также и результат. Сомнения в эмпирической реальности ни из чего не вытекающего принципа дополнительности способа и результата высказываются в литературе уже некоторое время [Beavers, Koontz-Garboden 2012]. Сами Б. Левин и М. Раппапорт Ховав [Rappaport Hovav, Levin 1998] упоминают в сноске по меньшей мере один глагол, cut, семантика которого нуждается в задании обоих компонентов. Мы склоняемся к тому, что глаголы в (61) проявляют в осетинском языке такие же свойства, как английский cut или как обсуждаемые Дж. Беверcом и Э. Кунц-Гарбоденом глаголы «способа убийства» (drown ‘утопить’, hang ‘повесить’, crucify ‘распять’, electrocute ‘казнить на электрическом стуле’).

Подведем первый итог, который относится к глаголам с «результативными префиксами». Несмотря на поверхностное сходство русского и осетинского языков, материал результативных конструкций указывает на то, что префиксы соотносятся с результирующими состояниями очень по-разному. Русские префиксы вводят результирующее состояние в семантическое представление. В более технических терминах, префиксы представляют собой морфологическую реализацию вершины, обозначающей дескрипцию результирующих состояний. Отсутствие префикса сигнализирует об отсутствии этой вершины и соответственно об отсутствии результирующего состояния. Структура, содержащая результативный префикс, повторяется в (65):

(65) a. Придворные задушили императора.

b. [vP придворные [v за-души-] [VP императора [V за-души-] [RP императора [R за-] ] ] ]

Осетинские результативные префиксы играют другую роль. За морфологическую реализацию вершины R отвечает сама глагольная основа, тогда как префикс обеспечивает квантованность (то есть предельность) глагольной группы и присоединяется за ее пределами. Соответствующую функциональную вершину мы обозначаем как F; ее более точная идентификация не имеет значения.

(66) a. Алан къалиу а-саст-и.

Алан ветка PREF-ломать-PST.3SG

‘Алан сломал ветку’.

b. [FP [vP Алан [VP къалиу [RP къалиу [R саст-] ] [V саст-] ] [v саст-] ] [F а-саст-] ]

Результативизация, то есть присоединение оператора STAT, в обоих языках происходит на уровне vP. Это объясняет, почему русский префикс с неизбежностью оказывается элементом результативной конструкции, а осетинский нет.

Мы готовы обратиться ко второй части обобщения, которая описывает конфигурации с пространственными префиксами и повторяется в (67).

(67) Осетинские беспрефиксальные основы, аналоги которых в русском языке присоединяют только префиксы в «пространственной интерпретации», такие как (7), не образуют дескрипции состояний.

К основам, которые подпадают под действие обобщения (67), относятся тæхын ‘летать, лететь’, хилын ‘ползать, ползти’, ленк кæнын ‘плыть, плавать’ и, по-видимому, другие глаголы, описывающие способ, но не направление перемещения. Глагол тæхын ‘летать, лететь’ и его префиксальные дериваты повторяются в (68):

(68) тæхын ‘летать, лететь’

а-тæхын ‘улететь, полететь’

æрба-тæхын ‘прилететь’

æр-тæхын ‘прилететь’

ба-тæхын ‘влететь’

ны-ттæхын ‘слететь’

ра-тæхын ‘вылететь, выбежать’

с-тæхын ‘взлететь’

фæ-тæхын ‘долго лететь’

Такие глаголы вовсе не образуют результативной конструкции, несмотря на то, что, казалось бы, каждый предполагает достаточно хорошо определенное результирующее состояние (например, для батæхын ‘влететь’ — ‘находиться в конечной точке траектории внутри ориентира’). Результативная конструкция невозможна от приставочных дериватов в (69b–c), что ожидаемо, учитывая аналогичный запрет для результативных глаголов, обсуждавшийся в предыдущем разделе. Но она невозможна и от бесприставочного причастия в (69а), и в этом отношении (69а) отличается от результативных глаголов. Ограничение не может быть связано с переходностью, поскольку, как мы видели, осетинская результативная конструкция образуется и от непереходных глаголов (в русском переводе поэтому приходится использовать деепричастие на -вши, находящееся за пределами литературной нормы).

(69) a. *Цъиу / хӕдтӕхӕг тахт у.

птица самолет лететь.PART COP

‘Птица / самолет улетевши / прилетевши / …’

b. *Цъиу / хӕдтӕхӕг а-тахт у.

птица самолет PREF-лететь.PART COP

‘Птица / самолет улетевши’.

c. *Цъиу / хӕдтӕхӕг æрба-тахт у.

птица самолет PREF-лететь.PART COP

‘Птица / самолет прилетевши’.

Как объяснять этот материал? Нам представляется, что ровно такой дистрибуции и можно ожидать в свете предшествующего обсуждения результативных префиксов. Вот напрашивающаяся линия рассуждений.

Префиксы, которые мы видим в комбинации с основами типа тæх-, — очевидно не чистовидовые; они имеют явную пространственную интерпретацию. Следовательно, их анализ в том же духе, что и для а- в (57) и (66b), когда префикс присоединяется за пределами vP и приходит с пресуппозицией предельности, маловероятен. Более того, в (68) префикс — это единственный источник пространственно-направительной информации; глагольная основа ее, очевидно, не содержит. Из этого следует, что пространственные префиксы в осетинском языке похожи на русские; они должны возникать там, где эта информация входит в деривацию, то есть, если следовать идеям Е. Е. Романовой, в составе комплемента лексического глагола V. Для предложения в (70а) можно, соответственно, предполагать структуру в (70b).

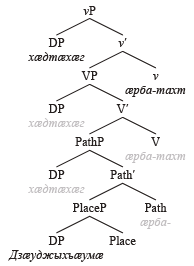

(70) a. Хӕдтӕхӕг Дзӕуджыхъӕу-мæ æрба-тахт-и.

самолет Владикавказ-ALL PREF-лететь-PST.3SG

‘Самолет прилетел во Владикавказ’.

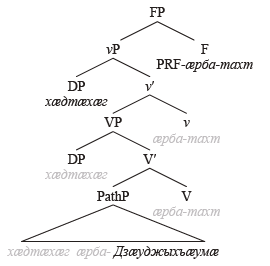

b.

Как и в русском языке, в (70b) префикс присоединяется в качестве вершины Path, определяющей траекторию перемещения, или путь, референта именной группы, в данном случае самолета. (Эта же вершина, вероятно, отвечает за появление аллатива у именной группы ‘во Владикавказ’.) Область пространства, в которой расположена конечная точка пути, обозначается составляющей PlaceP. Ее задает ориентир ‘Владикавказ’. Именная группа ‘самолет’ последовательно перемещается в подлежащную позицию, а префикс æрба- соединяется посредством передвижения вершины с основой.

Как и в русском языке, ИГ ‘во Владикавказ’ определяет местонахождение объекта в момент кульминации описываемой ситуации. Почему в таком случае невозможна результативная конструкция со значением ‘самолет находится в конечной точке пути’ (т. е. во Владикавказе), аналогичная русской (Мешок перетащен через мост и т. п.)?

Мы предполагаем самое простое из возможных объяснений: (69a–c) невозможны потому, что их семантическое представление не содержит в себе такого компонента, как результирующее состояние. Как только что было отмечено, результирующее состояние не может быть элементом денотата основы типа тæх-. Единственный потенциально возможный источник состояния — это префикс. Мы уже видели, что для результативных глаголов эта возможность не реализуется. Сделаем следующий шаг и примем (71) в качестве обобщения, описывающего осетинскую грамматическую систему:

(71) Обобщение о префиксах и результирующем состоянии:

Префиксы в осетинском языке не вводят результирующее состояние в семантическое представление ни в какой конфигурации.

Мы предполагаем, что (71) как описательное обобщение может вытекать из более общего принципа, формулируемого в (72) как параметр межъязыкового варьирования:

(72) Параметр результирующего состояния:

Результирующее состояние нуждается в морфологической идентификации лексической основой.

Смысл (72) в том, что результирующее состояние может возникать только как элемент денотата лексического глагола (или, возможно, другой лексической категории). В русском языке параметр принимает отрицательное значение, и добавление результирующего состояния становится возможным с помощью аффикса. В языках типа осетинского пара- метр имеет положительное значение. В структуре (66b) утверждение (72) удовлетворяется: основа глагола ‘ломать’ обеспечивает морфологическую реализацию всей структуры глагольной группы, в том числе результирующего состояния, обозначаемого вершиной R.

Для глаголов типа тæхын вытекает очевидное следствие: поскольку такие глаголы не способны к морфологической реализации результирующего состояния, корректная структура с их участием по необходимости не содержит R, которая, согласно предположению, превращает дескрипцию путей в дескрипцию состояний. В соответствующей конфигурации в (70a–b) нет лексической вершины, способной обеспечить R планом выражения, и этого шага синтаксической и семантической деривации попросту не происходит. Соответственно, в (70b) нет RP, и именно в этом состоит основное различие между глагольными группами с пространственными префиксами в русском и осетинском языках.

До уровня PathP деривация в том и другом языке, по-видимому, происходит сходно: PlaceP определяет локализацию, а Path задает перемещение участника по отношению к этой локализации. PathP из (70b), в частности, может обозначать множество путей в (73). (Эту семантику мы несколько уточним ниже.)

(73) PathP, первый вариант:

|| [PathP хӕдтӕхӕг æрба- [PlaceP Place Дзӕуджыхъӕумæ ]] || =

lpπ. ∃l: ∃l′: init(l)(p) ^ dest(l′)(p) ^ move(plane)(p) ^ in(Vladikavkaz)(l′)

В (73) представлено множество путей p таких, что самолет проходит (“move”) р, начальная точка р находится в некотором неспецифицированном местоположении l, а конечная — во Владикавказе.

Русский язык, для которого зафиксировано отрицательное значение параметра результирующего состояния в (72), далее задействует вершину R, грамматический элемент, преобразующий пути в состояния:

(74) || R || = lQ<π, t>.lx.ls. ∃p: s = loc(x)(dest(p)) ^ Q(p)

В результате, как уже было сказано, мы получаем отношение между индивидами и состояниями, где состояние представляет собой локализацию в конечной точке пути.

Если верно, что в осетинском предложении (70a) вершины R нет, следует допустить, что глагол соединяется непосредственно с PathP. Мы предполагаем, что при соединении задействуется правило семантической композиции, известное как идентификация событий [Kratzer 1996]. Соответственно, мы уточняем (73), вводя событийный аргумент в отношение move и превращая PathP в отношение между путями и событиями:

(75) PathP, второй вариант:

|| [PathP хӕдтӕхӕг æрба- [PlaceP Place Дзӕуджыхъӕумæ ]] || =

lpπ.le. ∃l: ∃l′: init(l)(p) ^ dest(l′)(p) ^move(plane)(p)(e) ^ in(Vladikavkaz)(l′)

От этого сугубо технического шага в дальнейшем ничего не зависит. Любое другое композициональное решение, обеспечивающее соединение предиката логического типа < π, t> с денотатом глагола, подойдет и к нашему случаю.

Имея (76) как денотат V и (75) как денотат PathP, мы делаем следующий шаг: (75) преобразуется в событийный предикат посредством экзистенциального закрытия переменной логического типа π (путь). Такая операция (она показана в (77)) имеет коэрсионную природу, как обосновывается в [Татевосов 2015]; она запускается как необходимое условие применения идентификации событий. В результате события полета самолета идентифицируются как события, в которых самолет преодолевает путь во Владикавказ.

(76) || V || = lx.le. fly(e) ^ theme(x)(e)

(77) COER(pπ.ev.R(p)(e)) = e. ∃p: R(p)(e)

Проделав все эти манипуляции, мы получаем денотат глагольной группы VP в (78):

(78) || [VP хӕдтӕхӕг тӕх- [PathPхӕдтӕхӕг æрба- [PlaceP Place Дзӕуджыхъӕумæ ] ] ] || =

le. fly(e) ^ theme(plane)(e) ^ ∃p: ∃l: ∃l′: init(l)(p) ^ dest(l′)(p) ^ move(plane)(p)(e) ^ in-(Vladikavkaz)(l′)

(78) обозначает множество событий таких, что они представляют собой полет самолета; при этом самолет перемещается по пути, начало которого локализовано в некоторой области пространства l, а конец — во Владикавказе. Это в точности семантика предиката со значением ‘прилететь во Владикавказ’.

Результатом этой деривации выступает событийный предикат, а не отношение между состояниями и событиями, как в (52). В этом качестве он, естественно, не способен к результативизации: создать дескрипцию состояний из (78) невозможно, поскольку состояния как элемента семантического представления здесь не предполагается.