- Код статьи

- S0373658X0006285-2-1

- DOI

- 10.31857/S0373658X0006285-2

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 5

- Страницы

- 41-72

- Аннотация

Статья представляет результаты корпусного исследования ненормативных конструкций с сочетанием то что в русской устной речи. Кроме полипредикации, данные конструкции активно используются в независимом предложении, в клаузах, находящихся с другой клаузой в риторическом отношении топик, фон или причина, а также в конструкциях вида то, что касается / называется / считается. В настоящей работе делается попытка установить границы употребления данной конструкции в сентенциальных актантах с точки зрения семантики (факт, событие и другие семантические типы зависимых клауз), лексико-синтаксического фактора (модель управления главного предиката), стилистики и социолингвистических характеристик говорящего. Отдельно рассматриваются конструкции с то что без коррелята (думаю то что) и с коррелятом (доволен тем то что).

Установлено, что ненормативное то что используется во всех основных семантических типах сентенциальных актантов (СА) — пропозитивных, событийных и ирреальных СА. Употребление данной стратегии в сложном предложении не ограничено той или иной падежной рамкой управляющего предиката или предлога. Данные корпуса показывают, что носители, употребляющие то что в номинативной / аккузативной позиции, также употребляют его в косвенно-падежных позициях (в неизменяемой форме). Конструкция с коррелятом, принимающим падеж от управляющего предиката (тем то что), зафиксирована только в речи носителей, активно использующих то что в функции комплементайзера. Как и СА с союзом что, актантное предложение с то что обычно находится в постпозиции к главной клаузе. В целом, ненормативное то что употребляется в тех же актантных предложениях, что и литературное что; однако есть некоторые контексты, где первое возможно, а последнее затруднено — это каузативные эмотивные предикаты с одушевленным стимулом; предикаты, строго требующие литературного то, что в падеже (с предлогом), и другие.

- Ключевые слова

- подчинение, русский язык, сентенциальные актанты, синтаксис, сложное предложение, союзы, устная речь, языковая норма

- Дата публикации

- 10.10.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 1027

1. Ненормативная конструкция с то что: цели исследования

В исследованиях устной речи 1970–80 гг. отмечается, что для полипредикативных конструкций в неформальном регистре характерно отсутствие союзов и других показателей подчинения, а также соотносительных слов. Приведем цитату из работы Е. А. Земской [1987: 146]: «При построении полипредикативных высказываний разговорной речи не используются, как правило, соотносительные слова. Ей чужды фразы типа Я обращаю ваше внимание на то, что эта точка зрения ошибочна».

В частности, Земская приводит примеры, в которых соотносительное слово опускается, что приводит к неграмматичности, например: Надо поговорить с ним что он лекции так часто пропускает / Я там оставил тебе записочку что не будет урока [Земская 1987: 254]; см. также [Черемисина 2015: 16–17]. Любопытно, что замеченная Е. А. Земской и М. И. Черемисиной закономерность спустя десятилетие сменилась на противоположную: сейчас наблюдается экспансия ненормативной конструкции с соотносительным словом то при союзе что (1)–(2)1, см. работы [Коротаев 2013; 2016; Богданова-Бегларян 2015; Кожемякина 2016].

(1) …в сорок пятом году / после капитуляции Японии … Иосиф Виссарионович сказал то / что людям старшего поколения пришлось сорок пять лет ждать возврата этих территорий [Андрей Сахаров. Дипломатия 1939–1945 годов. Проект Academia. ГТРК Культура. 2011].

(2) Ничего такого, то что нос не дорос / Главное про все на свете выдать вопрос [Детский мультсериал «Малышарики». Заставка. Песня].

Предложения (1)–(2) и аналогичные им ненормативны, в отличие от (3), однако в настоящее время они широко представлены в устной речи носителей языка. Первые примеры такого рода встречаются еще до 1995 г., однако позже фиксируется существенное их количество [Кожемякина 2016; Егорова 2018].

(3) Утешает только то, что молодежь не собирается жить на пенсию [200 рублей через десять лет 2003 // «Газета», 2003.07.02].

Перечислим основные свойства ненормативной конструкции то что2 согласно [Коротаев 2013; 2016; Кожемякина 2016; Егорова 2018]: в таких случаях сочетание то что произносится без паузы между то и что (в отличие от литературного сочетания, которое может содержать паузу (3)); далее, разговорное то что нечувствительно к падежной рамке включающего предиката и допускает употребление в контексте, где требуется косвенный падеж, ср. литературный пример (4) и ненормативный пример (5), или может дублировать соотносительное слово в косвенном падеже (6).

(4) Если б моя бывшая жена знала, как я радуюсь тому, что избавился от нее, она бы бросила своего дельца и вернулась ко мне [Фазиль Искандер. Муки совести, или Байская кровать. 1980–1990].

(5) Будет тебе 18 лет гадай сколько тебе влезет, а сейчас живи и радуйся то что ты живешь и дышишь… [https://otvet.mail.ru/question/48206382].

(6) …она радуется тому то что она тут считается личностью и ее тут уважают, круто, только вот в реалиях это мало ей поможет [https://forum.asterios.tm/topic/459069-почему-так-тухло/?page=5 13.07.2017].

Исходя из данных свойств, в работе [Коротаев 2016] делается вывод о происходящей в настоящее время грамматикализации сочетания то что (в номинативе / аккузативе) в функции комплементайзера.

На данный момент этот комплементайзер является ненормативным и употребляется не всеми носителями языка, однако даже те, кто активно использует такую конструкцию, задействуют ее не всегда; в их речи также встречаются актантные предложения с что, как и т. п. В настоящей работе ставится цель установить границы употребления ненормативной конструкции с то что. Мы попытаемся ответить на следующие вопросы касательно факторов, ограничивающих выбор искомой конструкции:

- социолингвистический фактор: верно ли, что данная конструкция ограничена речью молодежи? насколько ее употребление зависит от пола, возраста, образования и рода занятий носителя?

- стилистический фактор: осознает ли говорящий ненормативность данной конструкции и способен ли он регулировать ее употребление в зависимости от регистра речи?

- семантический фактор: верно ли, что рассматриваемая конструкция встраивается в систему стратегий кодирования сентенциальных актантов (далее: СА), беря на себя какой-то определенный семантический тип (СА в ассерции, факты, события, ирреальные СА)?

- синтаксические факторы: верно ли, что частотность ненормативного то что неодинакова для матричных предикатов с разными падежными рамками (можно ожидать, что данная стратегия более частотна для номинативных / аккузативных СА, чем для косвенно- падежных и т. п.); играет ли роль наличие предлога, пре- или постпозиция СА и т. п.?

Материалом исследования послужили записи устной речи студентов МГППУ и РГГУ, собранные и расшифрованные в 2008–2012 гг. под руководством Н. В. Сердобольской (всего чуть более 1,5 млн словоупотреблений). Для ссылки на данные тексты мы используем обозначение «мини-корпус». Уточним, что пунктуация в примерах следует расшифровке и не всегда отражает наше мнение о просодии конструкции.

Для того, чтобы очертить границы ненормативного употребления, мы вначале опишем, как используется стратегия с то, что в литературном языке, согласно существующим на эту тему работам (пункт 2.1). Далее, мы обратимся к гипотезам о распределении разговорного то что и союза что (пункт 2.2) и приведем результаты исследования корпуса (раздел 3). В разделе 4 дается обобщение и выводы.

Мы используем следующие сокращения: СА — сентенциальные актанты; КСА — конструкции с сентенциальными актантами. Условно мы будем обозначать ненормативные конструкции в СА и других типах клауз как «конструкции с то что»3, в отличие от литературной конструкции то, что. Такая запись будет использоваться вне зависимости от орфографической записи (с запятой или без), выбранной в источнике. В примерах сохранена пунктуация расшифровщика.

2. Морфосинтаксические свойства и функционирование нормативной и ненормативной конструкций с то и что в актантных предложениях

2.1. Нормативная конструкция с то, что в литературном языке

В современном русском литературном языке союз что является самым употребительным и самым нейтральным подчинительным союзом в конструкциях с СА, см. [РГ-1980: § 2776; Апресян, Пекелис 2011]. Некоторые глаголы, присоединяющие СА с союзом что, могут иметь в главной части соотносительное слово — местоимение то, которое принимает падежное оформление согласно модели управления главного предиката. Например, в модели управления глагола радоваться участник с ролью стимула кодируется дательным падежом (7), и местоимение то также стоит в дательном падеже (8).

(7) Мне хотелось, чтобы все радовались моей удаче, чтобы все были соучастниками ее и ни у кого не было преимущества [Фазиль Искандер. Время счастливых находок. 1973].

(8) Он действительно радовался тому, что они решили ехать в окружную и не тащат его показывать окольные пути в Осетию [Михаил Гиголашвили. Чертово колесо. 2007].

В настоящей работе мы вслед за [Красных 1971; Максимов 2011] будем называть компонент то местоимением-коррелятом, или коррелятом.

Вопросу об употреблении и семантической нагрузке местоимения-коррелята то при союзе что посвящена обширная литература, см., среди прочих, [Красных 1971; РГ-1980; Зализняк, Микаэлян 1988; Валгина 2003; Дымарский 2008; Ильенко 2009; Кобозева 2013; Черемисина 2015]. Авторы сходятся в том, что в некоторых контекстах местоимение-коррелят обязательно (конструктивно необходимо по [Валгина 2003]; например: Это вызвано тем, что в 2000 году в ряде публикаций было экспериментально показано, что скорость света в вакууме может быть превзойдена [А. Цыбин. Футы, метры и постоянная Планка. 2006]), а в других случаях оно факультативно и служит для выражения коммуникативных категорий, таких как фокус, контраст, эмфаза и т. п. (Меня так умилила Лин, которую удивило не то, что человек сидит, вывесив ноги наружу из окна, а то, что у человека руки в феньках по локти… [мини-корпус]). В работах [Зализняк, Микаэлян 1988; Ильенко 2009; Кобозева 2013] устанавливается корреляция между типом главного предиката и обязательностью / факультативностью коррелята. В частности, в [Кобозева 2013] предикаты, присоединяющие СА, следующим образом классифицируются на основе сочетаемости с коррелятом: предикаты, не допускающие коррелята (мне кажется / мерещится (*то,) что; предикаты, требующие коррелята (вызывать, начинаться с…, заканчиваться тем, что и т. д.); предикаты, при которых коррелят факультативен (большая часть главных предикатов, например: говорить, что / о том, что; удивляться, что / тому, что).

В последнем случае выбор конструкции с коррелятом обусловлен наличием контраста («сопоставительное или противопоставительное выделение») на СА, топикальной позицией или предупомянутостью СА / принадлежностью общему фонду знаний [Кобозева 2013]. Все эти контексты объединены тем, что СА является данным в дискурсе (данное в контексте или в фонде общих знаний о мире) — в том числе, в случае выбора из множества альтернатив (контраст), заданных в контексте [Там же].

Кроме того, в работе [Князев 2018] отмечается тенденция к предпочтению конструкции с коррелятом при неагентивных подлежащих с глаголами говорить, убеждать, доказывать и др., ср.:

(9) а. Астрономы свидетельствуют (о том), что в периоды максимального уровня двухвековой активности Солнца солнечная постоянная всегда была существенно повышенной, а в минимумы заметно снижалась.

б. Это свидетельствует, ??что / о том, что в периоды максимального уровня двухвековой активности Солнца солнечная постоянная всегда была существенно повышенной, а в минимумы заметно снижалась [Князев 2018: 11].

Интересная тенденция зафиксирована в работе [Дымарский 2008] — выявлена экспансия конструкции о том, что при глаголах речи, в том числе активное использование данной конструкции в контексте прямого цитирования (ср. использование 1-го лица для отсылки к субъекту главной предикации в (10)), где ожидается что:

(10) Черчилль в своем выступлении сказал о том, что «Я не верю, что советская Россия хочет войны, она хочет плодов войны и безграничного распространения своей силы…» [мини-корпус].

Итак, литературная конструкция с то, что используется для кодирования данного, в частности — топикальных СА, СА в фокусе и/или с эмфатическим выделением. Она обычно произносится с паузой после коррелята; коррелят может произноситься с особым акцентным выделением.

Как отмечено в [Коротаев 2013], в отличие от литературной конструкции (8), ненормативное то что может кодировать СА, которые содержат новую информацию, не являются топиком и не находятся в отношении контраста. Ср. следующий пример:

(11) Хотя друг у меня есть, он дико боится собак. Он мою таксу панически боялся. Потом я узнала страшную историю, то что его в детстве такса укусила [мини-корпус].

В данном примере то и что не разделяются паузой; компонент то произносится без акцентного выделения. Как можно видеть из контекста, то что здесь вводит новую информацию: девушка объясняет собеседнику, почему ее друг (о котором зашла речь впервые в тексте) боялся собак. Такой контекст нехарактерен для литературной конструкции то, что; здесь ожидался бы союз что или сочетание о том, что.

Ниже мы обратимся к морфосинтаксическим особенностям ненормативного то что.

2.2. Ненормативное то что в устной разговорной речи

В работах [Коротаев 2013; 2016; Кожемякина 2016] показано, что ненормативное то что отличается от литературной конструкции то, что следующими свойствами:

- ненормативное то что произносится без паузы между то и что;

- ненормативное то что нечувствительно к падежной рамке управляющего предиката (12).

(12) Будет тебе 18 лет гадай сколько тебе влезет, а сейчас живи и радуйся то что ты живешь и дышишь… [https://otvet.mail.ru/question/48206382].

Кроме того, в цитируемых работах отмечаются следующие свойства ненормативного то что. Во-первых, ненормативное то что может сочиняться с союзом что; это наводит на мысль о том, что, с точки зрения носителей, данные стратегии имеют одно и то же значение, а соответствующие СА занимают одну и ту же структурную позицию (13). Уточним, что примеры с сочинением нельзя интерпретировать как эллиптическое опущение то во второй части, т. к. клауза с что может предшествовать клаузе с то что (14). Во-вторых, разговорное то что может употребляться при наличии эксплицитно выраженного коррелята в главной предикации (15).

(13) Я ведь знал, то что я нахожусь во сне, и что это по идее не реально [http://prisnilsya.ru/dream/29?language=ru].

(14) Отец ее был психологом, услышав ее мнение, он спокойным голосом ей сказал, что все нормально и то, что волноваться не о чем [http://feartime.ru/stories/uzhas-morga.html].

(15) …Я те говорила / в прошлом году у меня получилась такая ситуация / то что вот девочка у меня работала и прост-напросто повыдергивала деньги из кассы и ушла [НКРЯ, из материалов Саратовского университета, 2004; цит. по [Коротаев 2013]].

Кроме того, мы можем отметить следующие интересные особенности данной конструкции: то в составе то что не несет акцента, но гласные в составе всего сочетания необязательно редуцируются; по нашим данным, это сочетание чаще всего произносится как [тошта], однако зафиксированы как варианты с сильной редукцией [тоштъ] и даже [тожъ], так и совсем без нее [тошто]. Далее, стратегия то что может выступать при корреляте то, и это не осознается говорящим как тавтология, причем коррелят может быть не только в косвенном падеже, как в (16), но и в номинативе / аккузативе (17).

(16) Тогда мне пришла мысль о том, то что если бы все индийские программы на хинди имели субтитры на хинди, то Индия быстрейшее бы стала страной виртуозных людей [http://www.lfschool.ru/articles.php].

(17) Тут хорошо то то, что ось можно использовать алюминиевую [http://velomobile.org/forum/viewtopic.php].

Это говорит о том, что комплекс то что осмысляется как единое целое — т. е. это лексикализованное сочетание, не приводящее к тавтологии при наличии коррелята то непосредственно в левом контексте.

Наконец, сочетание то что также может заменять часть что в составных союзах:

(18) Я это вспомнила оттого, то что у меня начинает сильно кружиться голова, мне очень плохо [http://www.proza.ru/2014/11/20/51].

Все это говорит в пользу того, что сочетание то что лексикализуется в функции самостоятельного комплементайзера, по своему употреблению и линейной позиции демонстрирующего сходство с союзом что (см. примеры (13)–(14) с сочинением). Встает вопрос о границах допустимости данной стратегии в речи тех носителей, которые в принципе ее употребляют. Исходя из собственных субъективных впечатлений и из свойств союза что мы сформулировали ряд рабочих гипотез об употреблении то что в СА:

Гипотеза 1. Социолингвистические факторы. Ненормативная конструкция с то что в СА характерна для молодежи и нехарактерна для представителей старшего поколения. Ненормативная конструкция реже используется работниками интеллектуального труда, нежели представителями других профессий. (По субъективным впечатлениям, она чаще звучит в речи последних.)

Гипотеза 2. Стилистические ограничения. Говорящий осознает ненормативность данной конструкции и способен регулировать ее употребление в зависимости от регистра речи.

Гипотеза 3. Семантика СА. Искомая конструкция встраивается в систему стратегий кодирования СА, беря на себя определенный семантический тип — предположительно, пропозитивные СА в ассерции и фактивные СА4 (как и союз что).

Гипотеза 4. Лексико-синтаксические ограничения. Частотность ненормативного то что неодинакова для главных предикатов с разными падежными рамками. Мы будем различать главные предикаты, приписывающие СА номинатив (что-л. хорошо / удивительно), аккузатив (рассказывать что-л.), косвенный падеж (радоваться чему-л.), предложно-падежное оформление (намекать на что-л.). Кроме того, мы предполагаем, что конструкции с коррелятом (тем то что) менее распространены, нежели клаузы без коррелята.

Гипотеза 5. Синтаксические ограничения. Актантное предложение с то что обычно находится в постпозиции к главной клаузе (в отличие от литературной конструкции с то, что, в равной мере допускающей и пре-, и постпозицию).

Ниже мы попытаемся проверить эти гипотезы на основе данных мини-корпуса. Гипотеза 4 подробно анализируется в статье [Князев 2019], основанной на материале эксперимента 2018 г. по оценке приемлемости предложений с то что. В последующих разделах мы будем сопоставлять результаты М. Ю. Князева, полученные в ходе эксперимента, с нашими результатами.

3. Ненормативное то что в мини-корпусе

3.1. Описание мини-корпуса

Изучение нестандартных языковых явлений затруднено тем, что многие осознают их ненормативность, и смущаются, если замечают их в собственной речи. Поэтому довольно сложно непосредственно обращаться к анкетированию носителей и учитывать их интуицию. Неслучайно русскоязычная традиция исследования нестандартных и разговорных явлений опирается на материал спонтанной речи, записанный вручную [Лаптева 1976; Земская и др. 1981; Земская 1987; Китайгородская, Розанова 1995]. Корпуса устной речи, которые, казалось бы, могли бы решить эту проблему, не всегда дают возможность найти интересующий материал. Дело в том, что создание устного корпуса предполагает огромную работу по редактированию расшифровок, что приводит к уменьшению объема. В результате интересующие исследователя конструкции встречаются лишь в небольшом количестве, что не позволяет сделать серьезные обобщения или количественный анализ. Например, в [Коротаев 2013] фиксируется в сумме около 200 примеров на конструкцию с ненормативным то что в нескольких устных корпусах.

Используемый в настоящей работе мини-корпус включает записи и расшифровки устной речи. Существенная часть всех этих текстов входит в устный подкорпус НКРЯ, однако мы не можем воспользоваться поисковой программой НКРЯ, в силу того что в данном ресурсе нет доступа к аудиозаписям. Кроме того, используемая в устном подкорпусе НКРЯ разметка необязательно соответствует фонетической реальности: слэши во многих случаях расставлены лишь для «удобства чтения» [Гришина 2005]. Между тем, как известно, анализ синтаксиса устной речи едва ли возможен без проверки расшифровок и переслушивания записей. Это необходимо, во-первых, для проверки точности расшифровок, во-вторых, для определения границ клауз, для выявления пауз хезитации и случаев автокоррекции (например, если между то и что находится пауза хезитации или происходит автокоррекция, то, скорее всего, речь идет о переформулировании исходного предложения с изменением синтаксической структуры, и тогда то и что принадлежат двум различным клаузам). Специфика анализируемых нами конструкций состоит в том, что нередки случаи, когда классификация примера как нормативного или ненормативного может быть произведена только с учетом его просодических характеристик (Я знаю (только) то, что… vs. Я знаю пауза то что…). Поэтому при анализе примеров из устного подкорпуса или интернета (см. примеры выше) мы старались отбирать только такие, про которые можно с большой долей уверенности сказать, что в них используется именно исследуемая конструкция.

Таким образом, при анализе синтаксической структуры необходимы либо очень подробные расшифровки, как, например, в корпусе [Кибрик, Подлесская 2009], либо переслушивание и проверка расшифровок. Это можно осуществить для нашего мини-корпуса, т. к. его сравнительно небольшой объем позволяет вручную просмотреть все релевантные примеры, исправить расшифровки и получить необходимую просодическую информацию.

Обращение к материалу мини-корпуса также мотивировано следующим. Примерно половину текстов составляет устная публичная речь — лекции, тренинги, семинары, уроки, занятия (полностью подготовленные и прочитанные тексты в мини-корпус не включались). Другая половина содержит устную спонтанную речь студентов, записанную в неформальной обстановке. Многие носители из этой группы в принципе склонны к употреблению ненормативных конструкций, а также ненормативной лексики. Важно, что среди носителей существенная часть текстов (по приблизительным оценкам — около половины) записана от молодежи до 25 лет, — это тот самый контингент, который, по предварительным оценкам, как раз и употребляет изучаемую конструкцию.

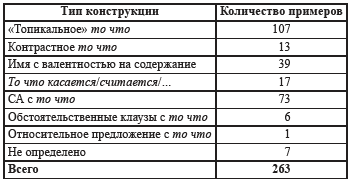

3.2. Список ненормативных конструкций с то что

Объем мини-корпуса составляет более 1,5 млн словоупотреблений. Всего среди них встретилось более 600 примеров совместного употребления то и что, из которых 263 были классифицированы как ненормативные или находящиеся на грани нормы (остальные представляют собой конструкцию с литературным то, что). Нами было выделено семь типов ненормативных конструкций с то что, согласно их значению и типу отношений между клаузой с то что и второй частью предложения (не всегда речь идет о главной и зависимой клаузе, или даже о двух клаузах, см. ниже):

1) Конструкция актантного предложения с то что (может включать предлог) (19).

2) Обстоятельственные предложения с предлогом5 + то что (20)–(21). В (20) обстоятельственная клауза с то что вводится предлогом при, в (21) — предлогом на основании, подчиняющим непроизводное имя и клаузу.

(19) Но я еще боялся то, что я могу именно незаметно укусить [мини-корпус].

(20) Он ее там уже вписывает на концерт, при том то что он… Жене говорит, что… [мини-корпус].

(21) Если раньше нас допустим на основании закона 30-го о культуре и то что у нас был негосударственный фонд и так далее и тому подобное, нас государство какое- то время субсидировало [мини-корпус].

3) Относительное предложение с то что: нам встретился только один пример такого рода (22). В литературном языке данному предложению соответствует «может быть, он там внес ссылку, которую вы кинули». В разговорной речи такие примеры нередки (Где то что мы говорили магазин? = Где магазин, о котором мы говорили?; Дай мне то что мы купили рыбу = Дай мне ту рыбу, которую мы купили), однако в нашем корпусе их почти не встретилось. Можно предположить, что это еще одна конструкция с то что, которая находится в процессе грамматикализации в современной устной речи и на данный момент является ненормативной. (Уточним, что пример (38), возможно, должен быть отнесен к этому типу.)

(22) Ну вот то, что вы кинули ссылку, может быть, он там внес? [мини-корпус].

4) Конструкции то, что касается / считается / называется… (23). Мы выделяем эти конструкции в особый тип, т. к. они, по-видимому, сложились задолго до закрепления ненормативной конструкции с то что в СА, например, в работе [Холодилова 2016] по- казано, что первые примеры с (то,) что называется датируются еще XIX в. Нельзя не отметить сходства между конструкцией то, что называется (имеющей промежуточный статус между относительными предложениями и вводными оборотами) с вводным оборотом то, что касается и конструкцией то, что считается. Однако более детальный синтаксический анализ требует подробного исследования именно этих сочетаний, что выходит за рамки настоящей работы.

(23) То, что касалось меня, я привел примеры, я это… там еще есть отдельные свидетельства… [мини-корпус].

Многие лингвисты и носители русского языка отмечают экспансию то что в СА, т. е. первой конструкции — у многих на слуху предложения вида Учитель сказал, то что завтра не будет уроков. Однако в нашей выборке из 263 ненормативных примеров эти конструкции покрывают лишь 28 %; еще 2 % — обстоятельственные предложения и 6 % — конструкции то, что касается /… Таким образом, остается 166 предложений (64 %), которые не являются нормативными, однако не попадают в перечисленные типы конструкций. В частности, в них нет эксплицитно выраженного главного предиката или подчиняющего предлога, что мешает отнесению их к 1 и 2 типам. Мы расклассифицировали эти предложения следующим образом.

5) «Топикальное» употребление. Следует сразу оговориться, что в этот тип попадает целый ряд употреблений, которые, на первый взгляд, связаны довольно мало. Термин «топикальный» выбран несколько условно (чтобы это подчеркнуть, мы используем кавычки): лишь часть конструкций, входящих в этот класс, можно однозначно охарактеризовать как топикальные или отсылающие к предыдущему контексту (иногда с обобщением):

(24) Скажите, пожалуйста, вот то, что Вы преподаете в учебных заведениях. Вы там ну на основании что, чего? Договоры с Вами заключаются? [мини-корпус].

(25) (Ответы на замечания по порядку.) А то, что я немножко в этих вопросах некомпетентный, ну, для начала скажу так… [мини-корпус].

(26) А вот то, что изначально была охрана от города, да ведь? Каким образом… (Говорящий обобщает несколько высказываний собеседника.) [мини-корпус].

Под этим ярлыком мы условно объединяем такие отношения между высказываниями, которые в теории риторической структуры [Mann, Thompson 1988] называются топиком, фоном, причиной (волитивной или неволитивной), детализацией (elaboration), условием. Уточним, что конкретная интерпретация риторического отношения в таких случаях довольно часто затруднительна и допускает неоднозначную трактовку даже при обращении к широкому контексту. Ниже мы аргументируем, почему все эти конструкции объединяются в один тип.

Такие примеры похожи на нормативные примеры с сочетанием то, что и местоименной копией (То, что Вы преподаете, — этот факт как-то зафиксирован?; А то, что я немножко в этих вопросах некомпетентный — относительно этого скажу так), ср. пример (27), который, по-видимому, принадлежит литературной норме и не включается в данный тип.

(27) То, что Лебедев, ээ ну скажем так, эээ потеряет одно место в совете директоров эээ мес… ну как место, в общем-то, квалифицированного управленца, я думаю, на эффективности Аэрофлота негативным образом это уж никак не скажется [мини-корпус].

Зачастую в таких конструкциях можно предполагать опущенное выражение со значением причины, условия, фона и т. п., ср.:

(28) То что Дима взял на икру четыреста рублей туда-сюда, она говорит без моего ведома деньги не давать [мини-корпус].

(29) …здесь может просто очень много значил просто пример Петра Савича, то что он для большого числа лингвистов, особенно младшего поколения, именно в этом смысле был примером, на который все ориентировались… [мини-корпус].

Мы также включаем в этот тип ответы на вопрос, предполагающий в ответе ситуацию – например, вопрос со значением причины или стимула эмоции, ср.:

(30) Алена: Для меня [это] плохо. Яна: Почему? Алена: То что у меня плеер забрала! [мини-корпус].

Сюда же включается широко распространенная конструкция риторического вопроса (если то в ее составе не маркируется падежом, который требуется согласно модели управления главного глагола), ср.:

(31) Ведь чем Бэнкси известен, то что он как бы рисует видимо так себе, поэтому он делает трафареты, да? [мини-корпус]

К этому же типу мы относим явление т. н. «инсубординации» в терминах [Evans, Watanabe 2016]: клауза, маркированная как зависимая (т. е. содержащая то что), выступает без вершинной клаузы, например:

(32) Она меня так это, приручила! То что: «Приедь за мной! Дай мне то! Дай мне это!» [мини-корпус]

(33) …дневников, которые имеют преимущество перед всякими воспоминаниями, потому что это подлинность и достоверность переживаний и фактов …э-э-э… день за днем. Но с…само то, что человек вел дневник и в этом дневнике как-то осмыслял происходящее, видел его, пытался его как-то изобразить. То есть происходила… м-м-м… душевная работа, работа ума и души [мини-корпус].

(34) Там есть вот эта идея о том, что он ушел из своего места нормального пребывания, и щас находится где-то в пути, в промежутке, но то, что там заложена какая-то идея, что потом будет еще какая-то точка [мини-корпус].

В (32) можно предположить опущение глагола речи, в (33) — предиката интересно или важно, в (34) — важно или надо понимать, в (30) — отношения причины (Причина в том, что / Потому что у меня плеер забрала).

Все перечисленные употребления объединены в один класс по следующим соображениям. Во-первых, зачастую они просодически оформляются, как литературное то, что, а не так, как то что в СА, т. е. могут содержать паузу между то и что, а также акцент на то. Во-вторых, они находятся на грани литературного употребления6: в отличие от очевидно ненормативных Учитель сказал, то что он тебе ставит два, они звучат почти нормативно, и при чуть ином просодическом оформлении могли бы трактоваться как парцелляция или конструкция с топикальным именем и его комментарием (напри- мер, То, что Дима взял на икру четыреста рублей… (пауза) она говорит, без моего ведома деньги не давать — ср. Вот этот его поступок… (пауза) она теперь ему не доверяет). Наконец, с точки зрения синтаксической связи между клаузой с то что и остальной частью предложения, все эти конструкции содержат клаузу, которая оформлена как зависимая (т. к. содержит то что), однако с точки зрения функционала связана с дргими клаузами, по-видимому, только на дискурсивном уровне — ср. [Kobozeva 2000] относительно иллокутивно-независимого употребления придаточных вида Мой посуду сама, потому что я пошел. Связь между главной и зависимой частью осуществляется за счет референциальной отсылки, будь то с эксплицитно выраженной анафорой (31) или без нее (33). Этим они схожи с конструкциями, содержащими номинативный топик и местоименную копию (Вася, я его видела сегодня); отсюда выбранный нами термин «топикальные» конструкции. Дискурсивный (а не синтаксический) характер связи между двумя частями отражается на их просодическом оформлении — между ними довольно частотны паузы; не случайно в этот тип попадают случаи инсубординации, проиллюстрированные выше.

Синтаксическая позиция клауз с то что неочевидна; для ее определения требуется применение специальных критериев. Вполне возможно, что мы имеем дело не с одной конструкцией, а с несколькими; однако для проверки этой гипотезы необходим тщательный синтаксический анализ, который мы на настоящий момент не проводим.

Уточним, что примеры с контрастным топиком мы относим к типу 6 и рассматриваем отдельно от типа 5.

6) Контраст (сопоставительное или противопоставительное выделение):

(35) То есть ну просто на ночь то как бы… — В смысле со среды на четверг? — Ну… то есть завтра соберемся, ну да. — Не, ну я не знаю как насчет на ночь, но то что собраться это по-любому надо [мини-корпус].

В данном случае, как видно из контекста, противопоставляются две ситуации, встреча с ночевкой и без ночевки. Сочетание то что служит для выделения той ситуации, которая находится в контрастном топике (такие контексты рассматривались отдельно от «топикального» употребления). Данное средство также используется для маркирования контрастного фокуса:

(36) Ну, я к чему клоню, не то, что они встретились, это ладно. А то, что, прикинь, даже мать уже говорит: «У меня дочь ходит обкуренная» [мини-корпус].

В (36) противопоставляются две ситуации — встреча девушки и молодого человека и отзыв матери девушки. Сочетание то что служит для противопоставительного выделения данных ситуаций.

Маркирование контраста — одна из функций литературного то, что (см. п. 2.1 выше); потому зачастую такие примеры достаточно сложно идентифицировать как (не)нормативные. Сравним, например, первое то, что и второе то что в (36). Первое предложение, по-видимому, соответствует литературной норме («то, что Р — это ладно»). Напротив, во втором случае нет даже главного предиката, от которого зависит клауза с то что (это мог бы быть глагол клонить из первой части, но в литературном употреблении данный глагол требовал бы от коррелята дательного падежа с предлогом к).

Однозначно установить (не)нормативность примера с то(,) что в случае контраста, по-видимому, можно только в тех случаях, когда то что не следует модели управления главного предиката, употребляется в независимом предложении (инсубординация), как во второй конструкции в (36), или в принципе вводит не клаузу, а именную, предложную и др. группы, ср.:

(37) Это все вот так, все эти микробы, палочки все, они по воздуху летают. … Через руки не передается. Именно вот это вот, то что эта слюна вот эта, харканием [мини-корпус].

Это предложение в литературном языке, по-видимому, звучало бы как Через руки не передается, а именно через слюну, харканием. То есть, здесь то что используется для фокусирования именной группы, а не для введения зависимой клаузы. Ср. также:

(38) Ты знаешь, вот мне нравится то, что вот ее метод преподавания. Она нам не говорит ничего, она нам не дает учебники, мы должны что-то добыть сами [мини-корпус].

Уточним, что некоторые предложения, вошедшие в данный тип, могут интерпретироваться иначе; для окончательных выводов требуется подробный синтаксический анализ.

7) Стратегия то что при имени с валентностью на содержание — аспект, мнение, идея, мысль, сон, разговор и др. (в неформальной речи частотны конструкции такая тема / фишка / фигня то что):

(39) А сестра мне сказала: «Да потому что есть большая вероятность, то что их спасут» [мини-корпус].

(40) То есть вот, в сорок пятом году, мы взяли на себя обязательство, то что будем воевать с японцами… [мини-корпус].

Данная конструкция классифицируется как отдельная и не объединяется с классом СА в силу того, что довольно часто не вполне понятен синтаксический статус клаузы с то что. Возможны как минимум следующие трактовки: 1) зависимая клауза является СА имени; 2) зависимая клауза является релятивным оборотом с вершиной вероятность, обязательство и т п.; 3) зависимая клауза представляет собой приращение или приложение. При отсутствии просодических данных так можно было бы интерпретировать и (40): Мы взяли на себя обязательство — то, что будем воевать с японцами. В (39)–(40), как нам кажется, данные предложения звучат как СА при имени, однако в каждом случае для разрешения этой неоднозначности необходим более тонкий просодический анализ.

Распределение ненормативных конструкций в корпусе (в сопоставлении с литературным то, что) проиллюстрировано в таблице 1 и на диаграмме ниже. Уточним, что семь предложений нам не удалось расклассифицировать (в одних случаях непонятен смысл предложения, в других — синтаксическая структура).

Таблица 1. Распределение ненормативных конструкций с сочетанием то и что в мини-корпусе

Рис. Процентное соотношение ненормативных конструкций с сочетанием то и что в мини-корпусе

Как можно видеть, СА с то что (вида думаю, то что…), которые в настоящее время замечают многие носители русского языка (не только лингвисты) в неформальных обсуждениях, — не единственное нестандартное употребление то что и даже далеко не самое частотное. В среднем, таких употреблений менее 30 % от общего числа ненормативных конструкций с то и что; если объединить этот тип и клаузы при именах с валентностью на содержание, все равно получится менее 50 %. Интересно, что более частотен особый тип, который обычно не упоминают, когда говорят об особенностях разговорной речи — это «топикальные» конструкции. Следует отметить, что данные конструкции не ограничены речью молодежи и встречаются не только в речи, изобилующей другими ненормативными и неформальными явлениями, но и в публичной подготовленной речи людей с высшим образованием и степенью — в мини-корпусе есть примеры, записанные от преподавателей, учителей, ученых, в том числе лингвистов (докторов наук), которые занимаются русским языком. Просодически эти конструкции устроены иначе, нежели зависимые клаузы с то что — в них возможна пауза между то и что (как и в литературной конструкции то, что), в то время как в зависимых клаузах паузы нет.

В целом сам по себе список ненормативных конструкций и их количественное распределение — довольно интересный результат. В частности, насколько нам известно, неактантные («топикальная» и др.) ненормативные конструкции с то что в литературе до сих пор не обсуждались.

Первоначальные гипотезы о распределении ненормативного то что были сформулированы исходя из предположения, что это подчинительное средство, которое используется в основном в полипредикации. Поэтому в некоторых подпунктах раздела 3.3 мы будем опираться только на эти данные (всего 80 примеров; приименные клаузы сюда не включаются по причинам, описанным выше). Некоторые гипотезы формулировались только для СА (73 примера), другие релевантны как для СА, так и для других типов полипредикации. В силу этого общее число примеров в пп. 3.3.1–3.3.4 различно.

3.3. Проверка первоначальных гипотез

Для проверки сформулированных в п. 2.2 гипотез мы разметили все имеющиеся примеры на то что по следующим параметрам: 1) метаданные: пол, возраст, профессия, тип профессии (см. п. 3.3.1), регистр; 2) тип (не)нормативной конструкции согласно п. 3.2; 3) семантика СА (событие, факт, пропозиция или ирреальный СА); 4) управление матричного предиката (предлог, падеж) и наличие коррелята; 5) пре-/постпозиция зависимой клаузы по отношению к главной (в случае полипредикации). Ниже обсуждаются результаты подсчетов по данным параметрам7.

3.3.1. Социолингвистические факторы: распределение ненормативных конструкций в зависимости от метаданных (пол, регистр речи, возраст, профессия)

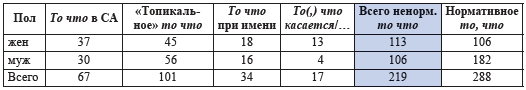

Гендерные различия, по нашим данным, не влияют на распределение ненормативных конструкций, однако оказывают влияние на частотность литературного то, что (уровень значимости p = 0,0013):

Таблица 2. Распределение нормативной и ненормативных конструкций в зависимости от пола говорящего

Примечание: по всей таблице χ2 = 17,81, df = 4, p = 0,0013; для столбцов «Ненорм. то что» : «Норм. то, что» χ2 = 10,5, df = 1, p = 0,0012.

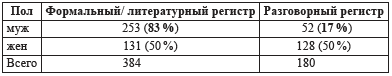

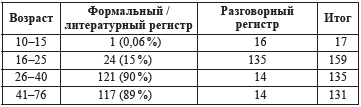

Из таблицы 2 видно, что ненормативные конструкции примерно поровну распределены между представителями обоих полов (за исключением конструкции то, что касается, по которой довольно мало данных). Однако литературная конструкция намного чаще встречается в речи мужчин (различие в этом столбце и в столбце то, что касается значимо согласно критерию стандартизованных остатков). Мы предполагаем, что это связано с распределением текстов, записанных от информантов мужского и женского пола, по регистрам. Действительно, если судить по нашей выборке предложений, содержащих то(,) что (литературное и нет), примеры от лиц женского пола примерно одинаково распределяются по выделенным нами регистрам, в то время как у лиц мужского пола число примеров в разговорном регистре в 2,5 раза ниже (различие в распределении значимо, p < 0.0001), см. таблицу 3. Скорее всего, это свидетельствует о том, что объем текстов разговорного регистра, записанных от мужчин, также в 2,5 раза ниже. (Конечно, более корректно было бы сравнивать не число примеров с то(,) что, а объемы предложений в диалогах и текстах, записанных от информантов мужского пола, однако такими данными мы не располагаем.)

Таблица 3. Распределение предложений с то(,) что в нашей выборке в зависимости от пола говорящего и регистра речи

Примечание: χ2 = 66,07, df = 1, p < 0,0001.

Таким образом, преобладание литературного то, что в речи мужчин, скорее всего, связано с тем, что лишь 17 % предложений от них принадлежит к разговорному регистру, в то время как для женщин примеры из выборки примерно поровну разбиваются по двум регистрам. Теперь обратимся непосредственно к распределению конструкций в зависимости от регистра речи.

Таблица 4. Распределение примеров с то(,) что по регистрам речи

Примечание: χ2 = 90,29, df = 4, p < 0,0001 (полужирным в таблице выделены те клетки, которые вносят основной вклад в общее значение, согласно методу стандартизованных остатков — т. е. те значения, которые дают наиболее значимое отклонение).

Из таблицы 4 видно, что анализируемые нами конструкции неодинаковым образом распределяются по регистрам речи: конструкция то(,) что касается и литературное то, что существенно реже встречаются в разговорном регистре (значимость вклада данных клеток таблицы подтверждается критерием стандартизованных остатков). Конструкции с то что в СА и при именах в разговорном регистре встречаются чаще, нежели ожидалось (значимость подтверждается критерием стандартизованных остатков). Конструкции с «топикальным» то что распределены приблизительно равным образом в обоих регистрах. Можно сделать вывод, что данный тип конструкций характерен для обоих регистров речи, в то время как другие конструкции имеют выраженную регистровую принадлежность. Эти результаты подтверждают общие ожидания относительно частотности ненормативных конструкций с то что в разговорной речи. Конструкция то(,) что касается по своему распределению примыкает к литературной.

Возрастной фактор оказывается релевантным (уровень значимости p < 0,001), что также соответствует ожиданиям.

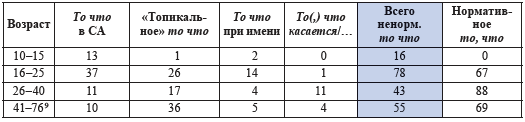

Таблица 5. Распределение нормативной и ненормативных конструкций в зависимости от возраста говорящего

Примечание: для то что в СА: норм. то, что (столбец 2 и последний) χ2 = 64,863, df = 3, p < 0,001; для всех конструкций с ненорм. то что : норм. то, что (предпоследний и последний столбцы) χ2 = 33,406, df = 3, p < 0,001.9

Легко видеть, что для первых трех групп отношение числа клауз с ненормативным то что в СА к числу нормативных конструкций с то, что уменьшается по мере увеличения возраста (а также число ненормативных конструкций к числу нормативных); наоборот, доля литературного то, что возрастает. Однако следует учитывать, что тексты разных регистров в корпусе не сбалансированы по возрасту говорящих. Если анализировать нашу выборку из предложений с то(,) что, оказывается, что примеры, записанные от говорящих старше 26 лет, на 89–90 % принадлежат к формальному регистру, в то время как для носителей от 16 до 26 лет таких примеров всего 15 %, а для носителей младше 15 лет — меньше 1 %.

Таблица 6. Распределение примеров, записанных от носителей различных возрастных групп, по регистрам речи

Примечание: χ2=196,92, df=3, p

Таким образом, повышение числа литературных конструкций для носителей старше 26 лет может объясняться особенностями регистра речи: от представителей данной возрастной группы записано большее количество текстов формального или литературного регистра, нежели для носителей до 25 лет. Наши данные не дают возможности сделать однозначный вывод о большей частности ненормативного то что в речи молодежи или о большей частотности данной конструкции в разговорном регистре (хотя оба вывода априори кажутся разумными). К вопросу о важности регистра мы вернемся в разделе 4.

Исходя из полученных результатов наиболее перспективным для исследования изучаемой конструкции в мини-корпусе представляется изучение неформальной речи носителей не старше 25 лет (на момент записи текстов). Конечно, более надежные результаты получились бы, если анализировать долю то что-СА от СА в целом, однако такая работа предполагает анализ всех СА в мини-корпусе, включающем более 1,5 млн словоупотреблений. Пока что мы не ставим перед собой такую масштабную задачу. Небольшое исследование такого рода проведено нами для конкретных носителей ниже, см. п. 4.

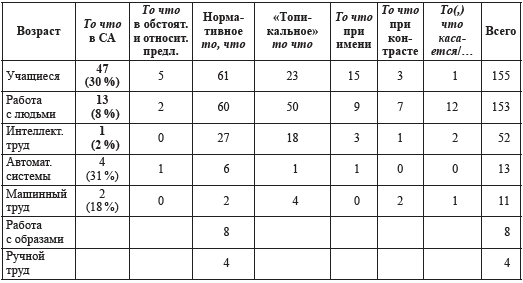

Изучение фактора социального статуса и профессии говорящего сопряжено с той проблемой, что мини-корпус крайне несбалансирован и в этом плане; большая часть носителей — учащиеся и преподаватели, в том числе учителя, преподаватели вузов, руководители различных тренингов и семинаров, а также православные священники. Все остальные профессии представлены довольно бедно. В силу этого, мы не использовали подробные классификации профессий, а опирались на фрагмент классификации Е. А. Климова [2004] по средствам труда (примеры из мини-корпуса). В зависимости от средств труда, профессии делятся на профессии ручного труда, машинно-ручного труда, профессии, связанные с применением автоматизированных и автоматических систем (например, программист), профессии, «связанные с преобладанием функциональных средств труда» (мысленных эталонов, например, актер, дирижер). Мы позволили себе несколько модифицировать данную классификацию, выделив особо еще два класса: интеллектуальный труд (например, научные работники) и профессии, в первую очередь ориентированные на работу с людьми (учитель, руководитель тренинга, консультант и т. п.). Кроме того, выделяется класс учащихся, не имеющих профессии. Результаты отражены в таблице 7 (с. 58).

Легко видеть, что то что в СА реже всего используется работниками интеллектуального труда (1 пример из 52). Все представители данной группы имеют высшее образование и либо собираются получить кандидатскую степень, либо уже получили ее. Данная группа, однако, активно использует «топикальное» то что (18 из 52, т. е. 35 % от общего числа конструкций с то и что). Группа «работа с людьми», в основном имеющая высшее образование, использует то что в СА в 8 % конструкций; количество «топикального» то что достигает 50, т. е. трети из всех конструкций. Как уже показали результаты исследования по возрасту, основная масса носителей то что в СА — это учащиеся. Что касается остальных групп профессий (работа с автоматизированными системами, ручной труд, машинный труд, работа с образами), материала слишком мало (меньше 15 примеров на все типы конструкций), чтобы делать какие-либо выводы.

Таблица 7. Распределение нормативной и ненормативных конструкций в зависимости от профессии говорящего

Примечание: χ2 = 42,36, df = 4, p < 0,0001 (сравнивались столбцы 2, 3 и 5: то что в СА – нормативное то, что — «топикальное» то что).

Проверка «стилистической» гипотезы по данным всего мини-корпуса проблематична, т. к. практически ни для одного носителя мы не располагаем материалом, принадлежащим к разным речевым регистрам. Более того, для некоторых возрастных и социальных групп мы имеем тексты только одного жанра: например, почти все тексты от учащихся принадлежат жанру «бытовой разговор». Таким образом, необходим анализ речи отдельных говорящих в разных регистрах речи; эти данные рассматриваются в п. 4.2.

3.3.2. «Семантическая» гипотеза: влияние семантики СА на выбор то что

Поскольку ненормативный комплементайзер то что может сочиняться с что (ср. (13) и (14)) и, кроме того, содержит что в качестве одного из элементов, мы предполагали, что он имеет то же функциональное распределение, что и союзные клаузы с что. Как известно, союз что вводит фактивные и пропозитивные СА, ср. [Зализняк 1990; Арутюнова 1988]. В русском литературном языке присутствие компонента что в составе многокомпонентных союзных комплексов (потому что; несмотря на то, что; так что и др.) в придаточной части сложноподчиненного предложения чаще всего сигнализирует о том, что данное придаточное имеет значение пропозиции, в противоположность событию [Кобозева 2018]. Можно было бы ожидать, что ненормативное то что в СА также вводит пропозиции.

В свете проверки гипотезы о влиянии семантического типа СА с то что мы разметили все имеющиеся примеры исходя из семантики СА: факт vs. пропозиция vs. событие vs. ирреальные СА. Фактивные и событийные СА определялись согласно [Зализняк 1990; Арутюнова 1988]: событие — ситуация, доступная непосредственному чувственному восприятию, факт — ситуация в ментальной обработке с пресуппозицией истинности; пропозиция — ситуация в ментальной обработке, без пресуппозиции истинности [Peterson 1997; Dik 1997] (см. тж. понятие пропозициональных контекстов в [Asher 1993]).

В класс ирреальных СА выделялся подкласс пропозиций, которые говорящий представляет как гипотетические или воображаемые, ср. определение в [Palmer 2001: 1]: «The irrealis portrays situations as purely within the realm of thought, knowable only through imagination». Например, сюда мы относим употребление в контексте глаголов мерещиться, врать; видеть с отрицанием (не видел, чтобы…) и т. п. — ср. описание контекстов с ирреальными СА в [Добрушина 2016; Mauri, Sansò 2016].

Анализ размеченных примеров позволяет сделать следующие выводы. Гипотеза об ограничении употребления стратегии то что тем или иным семантическим типом СА не подтверждается. Даже среди сравнительно небольшого количества примеров с то что, которые находятся в мини-корпусе, есть достаточно примеров на то что в контексте событийных и ирреальных СА, см. пример с заканчиваться в (45) (вторая часть) ниже и следующий пример:

(41) Эээ… то есть, произошло по факту же то что человек свою злобу выплеснул [мини-корпус].

Контекст глаголов заканчиваться и происходить — классический контекст события10, однако в этих случаях довольно часто используется то что. Заметим, что союз что также возможен в контексте происходить, но не в представленном выше контексте: *произошло, что человек свою злобу выплеснул; при заканчиваться требуется литературное то, что, а союз что невозможен: *закончилось это, что анти-эмо какого-то эмо-боя пришили.

Ирреальные СА в русском языке, как правило, вводятся союзами что, (как) будто, как бы. Можно было бы ожидать, что то что в таких контекстах не употребляется или употребляется ограниченно, однако это не так, ср.:

(42) И верим, надеемся то что Господь дает для нашей пользы вот эти испытания и горькие лекарства, которые есть следствие нашего греха [мини-корпус].

(43) Ну насчет эмо я сомневаюсь, то что они [принадлежат к эмо]… [мини-корпус].

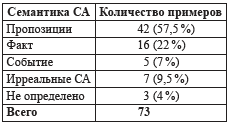

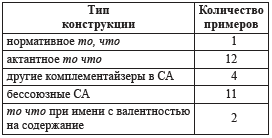

В таблице 8 показано, как примеры с ненормативным то что в актантных предложениях распределены по семантическим типам СА.

Таблица 8. Семантические типы СА с ненормативным то что

Из таблицы 8 видно, что примеры на события и ирреальные СА далеко не единичны, хотя и не относятся к самому частотному типу. Для оценки вероятности использования то что при этих семантических типах необходимо учитывать их частотность в КСА в целом, однако на данный момент мы не располагаем такой информацией.

Итак, можно сделать вывод, что ненормативное то что используется для кодирования событий в СА несколько шире, нежели союз что, ср. примеры (35) и (45) (вторая часть). В результате, ненормативный комплементайзер распространяется на все основные семантические типы СА при разных главных глаголах, а не только «наследует» контексты, характерные для литературного союза что.

3.3.3. Лексико-семантическая гипотеза: выбор то что в зависимости от модели управления главного предиката (предлога)

Перейдем к рассмотрению синтаксических конструкций сложных предложений с то что. Мы различали (в свете гипотезы 4, см. п. 2.2) конструкции, где главный предикат приписывает СА номинатив / аккузатив (что-л. написано; рассказывать что-л.), косвенный падеж (удивляться чему-л.) или предложно-падежное оформление (начинаться с чего-л.).

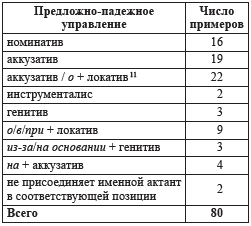

Распределение примеров с то что по главным предикатам (в случае обстоятельствен- ных клауз в таблице записаны управляющие предлоги) с различной моделью управления показано в таблице 9.

Таблица 9. Распределение примеров с ненормативным то что по главным предикатам и управляющим предлогам

Примечание11

Таким образом, материал мини-корпуса показывает, что употребление то что не ограничено той или иной моделью управления главного предиката — во всех случаях возможно употребление то что без падежа. Если модель управления требует косвенного падежа, это не отражается на форме то что (как и в случае с союзом что: Он удивился, что она приехала); если модель управления требует предлога, то предлог может быть опущен, как предлог на в следующем примере:

(44) И бабочки, ну, то ли они их чем-то колют, то ли они чё-то дышат, они были запрограммированы, то что они не улетают — вот там стоит эта ваза, там какая-то, с цветами, с грушами, и бабочка просто сидит, раскрыв крылышки, да [мини-корпус].

Кроме того, следует отметить, что ненормативное то что употребляется несколько шире, чем нормативное что, т. к. захватывает СА с другими союзами (например, в (44) в литературном языке ожидалось бы чтобы) и появляется при предикатах, в принципе не допускающих СА (ходатайствовать то что/*что – имеется в виду не предмет ходатайства, а аргумент «место»: ходатайствовать по месту проживания).

Другая проблема, возникающая в связи с моделью управления главного предиката, — это наличие коррелята при то что. Можно разделить все примеры на конструкции с коррелятом и без коррелята, ср., соответственно, второе и первое сочетание то что в следующем предложении:

(45) Они рассказывали, то что анти-эмо, короче, били эмо и закончилось это тем, то что анти-эмо какого-то эмо-боя пришили [мини-корпус].

Встает вопрос, насколько модель управления главного предиката обусловливает «дублирование» то, т. е. выбор конструкции с коррелятом (тем то что). Можно было бы ожидать, что коррелят будет отсутствовать при предикатах, приписывающих номинатив / аккузатив (чтобы избежать явно тавтологичной последовательности то то что). В мини-корпусе подобных примеров, действительно, не встретилось, однако в других источниках они находятся:

(46) Тут хорошо то то что ось можно использовать алюминиевую [http://velomobile.org/forum/viewtopic.php].

Далее, можно предположить, что в принципе конструкция с коррелятом менее распространена, чем конструкция без коррелята. Действительно, нами обнаружено 75 примеров без коррелята и лишь 5 примеров с коррелятом. Во всех этих случаях коррелят получает косвенный падеж от главного предиката или предлога, ср.:

(47) …это немножко… с ее стороны переступание через мои чувства, по-моему. При том то что она видела мои там… ну… горящие глаза после его звонка и всякое такое [мини-корпус].

Таким образом, из 21 примера на главный предикат с косвенно-падежной рамкой всего 5 случаев с коррелятом (от двух носителей). Это можно трактовать так, что только у двух носителей в мини-корпусе грамматикализация то что зашла настолько далеко, чтобы не вызывать конфликта (в силу тавтологичности то) при порождении конструкций с коррелятом.

В экспериментальном исследовании [Князев 2019] результаты по оценке приемлемости конструкций с коррелятом прямо противоположны нашим результатам по частотности: средние оценки приемлемости клауз с коррелятом существенно выше, вне зависимости от того, выбирается союз что или ненормативное то что.

Интересно, насколько употребление то что при предикатах с косвенно-падежной рамкой характерно для носителей стратегии то что в СА: возможна ли она для всех носителей ненормативной конструкции или только для тех, у кого данная стратегия грамматикализовалась в функции комплементайзера. К этому вопросу и к сопоставлению наших результатов с результатами экспериментальной работы [Князев 2019] мы вернемся в п. 4.2.

3.3.4. Синтаксическая гипотеза: препозиция/постпозиция СА к главной клаузе

Как известно, союз что ограниченно употребляется в препозиции к главной клаузе [Арутюнова 1988: 121; Кобозева 2013], и при многих главных предикатах в этой позиции возможно только то, что:

(48) а. То, что Тихонова не забывают, мне нравится [мини-корпус]. б. ??Что Тихонова не забывают, мне нравится.

Такие конструкции в [Кобозева 2013] трактуются как топикализация СА.

Можно предположить, что на распределение ненормативного то что так или иначе влияет линейная позиция по отношению к главной предикации. Обратимся к количественным данным в таблице 10.

Таблица 10. Линейная позиция главной и зависимой клаузы в предложениях с литературным и ненормативным сочетанием то и что

Примечание: χ2 = 65,79, df = 3, p < 0,0001.

Конечно, для того чтобы судить о влиянии линейной позиции на выбор ненормативного то что в зависимой клаузе, необходимо больше примеров. Тем не менее даже такая сравнительно небольшая выборка дает возможность говорить о предпочтении постпозиции ненормативного то что в сложном предложении (статистическая значимость данного результата достаточно высока). Если для литературной и «топикальной» конструкции примеры в пре- и постпозиции распределены приблизительно в равных долях, то для ненормативного то что в сложном предложении, очевидно, характерна позиция после главной клаузы (94 %). Для актантных и обстоятельственных предложений обратное возможно, хотя и намного реже, чем для литературной конструкции; для предложений при именах с валентностью на содержание примеров с препозицией СА не зафиксировано.

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что в плане линейной позиции комплементайзер то что ведет себя так же, как союз что (с оговоркой, однако, что для сравнения необходимо исследование частотности пре- и постпозиции последнего).

3.3.5. Результаты проверки первоначальных гипотез об употреблении ненормативного то что

Итак, на материале мини-корпуса мы проверили следующие гипотезы, сформулированные в п. 2.2:

Частично подтвердилась гипотеза 1 (социолингвистические факторы). Ненормативная конструкция с то что в СА наиболее характерна для неформальной речи молодежи. Данная конструкция реже используется работниками интеллектуального труда, нежели представителями других профессий. Уточнение: это не касается других ненормативных конструкций, особенно «топикального» то что; они активно используются носителями старшего поколения и работниками интеллектуального труда.

Не подтвердилась гипотеза 3 (семантика СА). Искомая конструкция используется не только для кодирования пропозитивных СА, но и для кодирования событий и ирреальных СА.

Подтвердилась гипотеза 5 (синтаксис). СА с то что обычно находится в постпозиции к главной клаузе.

Что касается остальных гипотез (стиль, лексико-синтаксические ограничения), их лишь частично удалось проверить путем обсчета корпусных данных, поэтому в следующем разделе мы обратимся к изучению речи отдельных говорящих мини-корпуса.

Нам удалось выявить несколько употреблений, в которых возможно разговорное то что и недопустимо литературное что. Это 1) конструкции с событийными СА при происходить в прошедшем времени (41), начинаться с…, заканчиваться + инстр. падеж (45) и др.; 2) СА, присоединяющие литературное то, что и не присоединяющие что, например, конструкции вида «одушевленный стимул + каузативный эмотивный предикат + клауза», где требовалось бы литературное то, что в инструменталисе (в мини-корпусе таких примеров с эмотивными каузативами не встретилось, однако благодаря найденным примерам с заканчиваться и под. мы предположили, что они возможны; и действительно, такие примеры попадаются в речи носителей и в интернете):

(49) Фильм снят отлично, актерская игра Александра Петрова в главной роли вышла великолепно, он удивил меня то что может сыграть серьезную роль… [https://deskgram.net/explore/tags/мамкинблоггер]

В остальном, новый комплементайзер в СА допускает те же контексты, что и литературное что. Вне СА такое сочетание широко употребляется в обстоятельственных предложениях для выражения причины (20)–(21), а также смежных значений — фон и т. п.; разграничить данные значения в конкретном дискурсе не всегда представляется возможным. В релятивных оборотах то что может появляться в контекстах, характерных для литературного то, что (но не что), см. (22).

В результате, можно видеть, что ненормативный комплементайзер то что представляет собой единицу, отличную от литературных комплементайзеров по своим синтаксическим и семантическим свойствам: семантически он не ограничен ни одним из основных типов СА (факты, события, пропозиции, ирреальные СА)12 и возможен при предикатах, не присоединяющих что или вообще не допускающих СА; синтаксически он похож на союз что тем, что предпочитает линейную позицию после главной клаузы. Как и союз что, данный комплементайзер нечувствителен к модели управления главного предиката (он не получает падеж и предложное оформление от главного предиката, например: запрограммирован то что), однако допускает употребление при корреляте, который получает падеж от главного предиката (тем то что).

Дополнительным результатом исследования стало обнаружение конструкций «топикальное» то что, «контрастное» то что и др. Мы предполагаем, что «топикальное» то что представляет собой один из этапов грамматикализации ненормативного то что в сложном предложении: этап 1. Инсубординация: Ну вот то, что она не пришла. Как так? Не понимаю. Этап 2. Употребление в контексте матричного предиката в другом предложении: То, что она не пришла. Вот что странно! Этап 3. Переосмысление этой конструкции и интеграция частей: Странно, то что она не пришла).

В целом, однако, изучение данных по корпусу дает не вполне надежные сведения о лексико-синтаксических особенностях искомой конструкции. Дело в том, что большинство носителей в мини-корпусе употребляют ее окказионально, и лишь у некоторых она частотна настолько, чтобы можно было говорить о ее грамматикализации. Между тем для получения информации об особенностях искомой конструкции необходимо рассматривать материал именно от тех говорящих, для которых она уже не является окказионализмом. Поэтому перспективным представляется изучение текстов от активных носителей ненормативного то что.

4. Изучение речевого поведения носителей ненормативных стратегий с то и что

4.1. Методология исследования

Анализируемая конструкция в настоящий момент однозначно оценивается как ненормативная и, вследствие этого, ее изучение сопряжено с рядом трудностей, с которыми сталкивается любой исследователь сугубо разговорных и ненормативных явлений [Кибрик 2010]. Для изучения ненормативных явлений важно рассматривать речь разных говорящих отдельно, т. к. носители могут использовать ту или иную конструкцию при разных условиях (как это и происходит в нашем случае, см. ниже). В силу этого мы предлагаем обратиться к более подробному анализу речи конкретных говорящих, т. е. носителей анализируемой конструкции. Мы выбрали в мини-корпусе носителей, активно употребляющих те или иные ненормативные конструкции, — условием отбора было не менее пяти любых ненормативных конструкций с то что у одного носителя. Далее, мы отобрали все тексты, в которых участвует данный носитель, с теми или иными собеседниками — с учетом различий в речевом регистре. Все эти тексты анализируются с точки зрения оформления СА. Таким образом, используется концепция «речевых портретов» см., среди прочих, [Караулов, Красильникова 1989; Николаева 1991; Китайгородская, Розанова 1995]; ср. также идею «просодических портретов» говорящих в главе 11 книги [Кибрик, Подлесская 2009].

В каждом тексте мы фиксировали все примеры с союзными и бессоюзными СА (исключая клаузы с чтобы) и ненормативными конструкциями, включающими то и что. Учет примеров с другими комплементайзерами необходим в силу того, что мы пытаемся определить, насколько ненормативное то что в СА вытесняет другие комплементайзеры в речи конкретных говорящих.

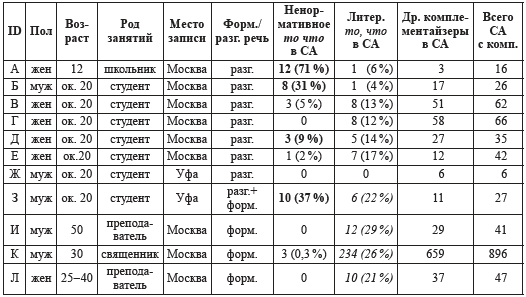

Всего было исследовано 11 говорящих в 19 текстах (некоторые говорящие задействованы в нескольких текстах). Наиболее интересные результаты приведены в табл. 11 (с. 65).

Из данных таблицы 11 видно, что активное употребление ненормативного то что в СА в принципе фиксируется только в речи носителей младше 22 лет. Для остальных носителей в мини-корпусе обнаружены единичные примеры с то что в СА; в целом для них это нехарактерно (напоминаем, что в данной суженной выборке мы отобрали только тексты, где встречается не менее пяти употреблений ненормативных конструкций с то что, и это не всегда СА).

4.2. Результаты изучения поведения отдельных носителей то что

Как видно из таблицы 11, мы не можем сделать каких-либо серьезных выводов о социолингвистических факторах, лежащих в основе распределения стратегии «то что в СА». Однако можно судить о наличии различных лингвистических типов (различных «грамматик» то что, или различных систем правил) среди носителей. Выделяются «носители стратегии то что в СА» — это А, Б, Д, З. Остальные носители практически не используют актантное то что, однако интересно, что все они, вне зависимости от возраста и регистра речи, активно употребляют другие ненормативные конструкции с то и что. Рассмотрим подробнее речевые особенности данных групп носителей.

Таблица 11. Количественные оценки распределения нормативного то, что и ненормативного то что в СА с комплементайзерами

Активные носители стратегии «то что в СА» — А, Б, Д, З. Это школьник и три студента около 20 лет. Все они используют также другие типы ненормативных конструкций с то что. Рассмотрим для примера особенности речи наиболее активного носителя то что — А (женский пол, 12 лет, школьник, Москва):

Таблица 12. Особенности речи носителя А

Как можно видеть, данный носитель активно употребляет то что в СА. По-видимому, это говорит о том, что данная стратегия вытесняет из ее речи союзы что, как, будто; все немногочисленные примеры с что включают косвенный вопрос (например: Ты хоть знаешь, что это? [мини-корпус]).

В целом это характерно для носителей данной группы: выделяется ряд контекстов, не допускающих экспансию то что: для А это косвенный вопрос, для Б это конструкция единственное, что. Можно предположить, что есть ряд конструкций с что, которые наиболее консервативны и устойчивы к языковым изменениям.

Другие носители стратегии «то что в СА» не столь радикально предпочитают данную стратегию. В среднем они используют то что меньше, чем в трети КСА с комплементайзерами. Однако они активно используют другие ненормативные конструкции с то что: обстоятельственное то что (47), «топикальное» то что (И поэтому он мне сказал то, что нрзб полтора десятка. То что за вторым образованием идут реально чисто для жизни дальше [мини-корпус]), то что при имени с валентностью на содержание (И там такая фигня получилась, то что я учусь на бесплатном [мини-корпус]). Заметим, что экспансии конструкции о том, что у данных носителей не отмечается.

Анализ параметра «регистр речи» в мини-корпусе затруднен тем, что практически ни для одного носителя мы не располагаем материалом, принадлежащим к разным речевым регистрам. Например, от всех носителей старше 25 лет (И, К, Л) из таблицы 11 записана только публичная речь, принадлежащая к формальному регистру. В этом плане интересен текст, записанный от носителя З, т. к. он содержит фрагмент формальной и неформальной речи. В «формальном» фрагменте З активно использует литературную конструкцию с то, что и ни разу не употребляет то что в СА. Все примеры с то что в СА принадлежат «неформальному» фрагменту; в свою очередь, литературное то, что в нем встречается только два раза. Это говорит о том, что, по крайней мере, некоторые носители способны контролировать употребление ненормативного то что и ограничивать эту конструкцию в формальном регистре.

Заметим, что литературная конструкция с то, что, по-видимому, демонстрирует противоположное распределение: она наиболее частотна в речи носителей старше 25 лет и в формальном регистре (в том числе у носителя З), в полном соответствии с результатами, изложенными в разделе 3.3.1. Более точные выводы требуют сопоставления текстов формального и разговорного регистров для каждого конкретного носителя, однако такими данными мы не располагаем.

Вторую группу носителей — В, Г, Е, Ж, И, К, Л — можно условно обозначить как «носителей стратегии “топикальное” то что». В их речи зафиксированы следующие ненормативные конструкции: «топикальное» то что (…Тем более они воевали не на своей территории, да, то что в общем-то, мы же на своей же, оккупация была, разрушенная территория, и выиграть две такие битвы, которые они сами же приравнивают к отдельно взятым войнам… ну понятно уже все, да? [мини-корпус]), то что при именах с валентностью на содержание (У нас у всех тема такая то что: блин, вещь стоит дороже тысячи, да мы лучше в секонде пойдем возьмем максимум рублей за двести [мини-корпус]), сочетания то что касается / называется / считается (то, что там элитные поселки считаются). Число таких конструкций в речи этих носителей довольно велико, например, для носителя Л соотношение литературного то, что и остальных ненормативных конструкций 10:7. Единичные примеры то что в СА находятся и у этих носителей; однако их отношение к общему числу СА крайне малó.

В формальном регистре у носителей данной стратегии (носители И, К, Л) отмечается ряд интересных явлений. У двух носителей происходит экспансия конструкции о том, что при глаголах речи (согласно тенденции, замеченной в [Дымарский 2008]), у третьего — экспансия что на контексты нормативного то, что, например:

(50) Мы берем сто процентов чего он знает, смотрим чего ж он понимает из этого ста процентов, получается десять процентов [мини-корпус].

Вернемся к нашей первоначальной гипотезе о лексико-синтаксических ограничениях на выбор то что в СА. Мы предполагали, что глаголы с косвенно-падежной моделью управления налагают ограничения на выбор то что. Кроме того, интересно посмотреть, в каких случаях возможно дублирование то, т. е. конструкция с коррелятом (тем то что).

Посмотрим, какие носители в принципе допускают то что в контексте косвенно-падежного управления. Конструкцию с коррелятом используют А и Д — носители актантного то что. Конструкция без коррелята, напротив, возникает у носителей обеих групп — это А, Д (носители то что в СА), Е, К (носители «топикального» то что). Показательно, что даже носитель К, у которого процент то что в СА составляет всего 0,3 %, тем не менее допускает то что в контексте глагола с косвеннопадежной моделью управления (признаться то что). То есть, даже носители, не использующие то что в СА достаточно часто, допускают эту стратегию при глаголе с косвеннопадежной рамкой. Это говорит о том, что рассматриваемая стратегия не ограничена номинативными и аккузативными предикатами, как мы предполагали изначально (гипотеза 4). Напротив, конструкция с коррелятом (тем то что), по-видимому, возможна только у активных носителей то что в СА — то есть, тех, у кого данная стратегия грамматикализовалась в функции комплементайзера.

Результаты по аккузативным vs. косвеннообъектным главным предикатам полностью соответствуют результатам М. Ю. Князева, полученным в ходе эксперимента по оценке приемлемости конструкций с то что. Согласно [Князев 2019], носители в целом ниже оценивают приемлемость то что с косвеннообъектными предикатами, однако такое же снижение приемлемости наблюдается и для нормативного что в этих позициях. Это, по-видимому, объясняется меньшей частотностью СА при косвеннообъектных предикатах в целом.

Существенно иные результаты получены в [Князев 2019] по конструкциям с коррелятом: «допускающие носители» (активные носители стратегии «то что в СА») в среднем оценивают конструкции с коррелятом выше, нежели клаузы без коррелята. Исходя из этого в данной работе делается вывод о том, что экспансия то что в СА началась с конструкций с коррелятом (доволен тем то что), и лишь затем то что стало активно употребляться без коррелята (говорит то что). Однако мы предполагаем, что в таком случае данная промежуточная стадия должна была быть зафиксирована: обнаружились бы носители, употребляющие тем то что, но не употребляющие то что без коррелята. Между тем такие носители пока что не обнаружены ни в корпусе, ни в ходе наших личных наблюдений.

Мы предполагаем, что обнаруженный эффект стал результатом особых экспериментальных условий. Дело в том, что эксперимент построен на противопоставлении предложений с что и то что в следующих контекстах — при глаголах с прямой vs. косвеннопадежной рамкой, при глаголах с облигаторным (заключаться *(в том,) что) и факультативным коррелятом (сомневаться что / в том, что). Отобрано 16 предикатов, противопоставленных по данным признакам, и для каждого оценивается минимальная пара пред- ложений с что и с то что. Таким образом, в эксперименте в принципе нет минимальных пар, противопоставленных по признаку «наличие — отсутствие коррелята». Обобщения по данном параметру приводятся на основании различных главных глаголов и контекстов, что могло оказать влияние на результат. Далее, важен выбор главных глаголов. В силу необходимости проверки указанных гипотез, в эксперимент включено четыре глагола, требующих коррелят в любом случае (т. е. восемь предложений). Из остальных 12 глаголов некоторые имеют предпочтение к употреблению с коррелятом (судя по частотности соответствующих биграммов в НКРЯ) — гордиться, возмущаться (еще, как минимум, четыре предложения). Мы предполагаем, что на суждения носителей могло оказать влияние наличие коррелята — поскольку коррелят в этих предложениях обязателен (в восьми случаях) и высоко частотен (как минимум в четырех случаях), носители могли оценивать примеры вида «заключается в том то что» выше (считая, что хотя бы часть комплементайзера — коррелят — построена «правильно»), чем примеры вида «говорит то что», где весь комплементайзер выбран «неправильно». Поскольку таких примеров было как минимум 12 из 32 (37,5 %), это могло оказать решающее влияние и повысить оценку конструкций с коррелятом в целом. Наконец, наше третье возражение связано с организацией эксперимента: дело в том, что все предложения предъявлялись носителям письменно. При этом известно, что искомая конструкция едва ли встречается в письменной речи (исключая, конечно, электронную коммуникацию); в устной речи она интонируется особым образом (без паузы между то и что, в отличие от литературной; довольно частотна пауза перед или после всего комплекса то что). Отсутствие ожидаемого просодического оформления могло оказать сильное влияние на оценку конструкции: понизить ее приемлемость для тех, кто привык не обращать внимания на ее ненормативность в устной речи, или повысить ее приемлемость для тех, кто, проходя эксперимент, прочитает ее с акцентом на то и последующей паузой.

Как представляется, для окончательного подтверждения предложенного М. Ю. Князевым сценария грамматикализации то что в СА из конструкций с коррелятом, необходимо 1) найти носителей, употребляющих конструкцию с коррелятом и не употребляющих то что в СА без коррелята; 2) провести эксперимент по оценке минимальных пар с коррелятом и без него, причем так, чтобы материал предъявлялся устно.

Таким образом, в настоящей работе мы полностью согласны с результатами [Князев 2019] относительно нерелевантности признака «прямо- vs. косвеннообъектная модель управления», но не соглашаемся относительно направления развития конструкций с то что в СА, с коррелятом и без него.

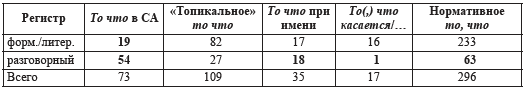

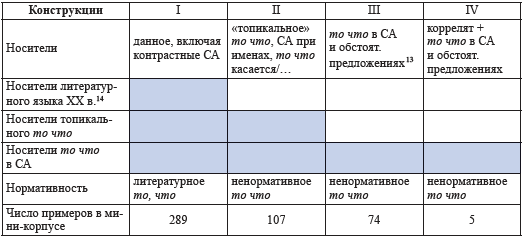

Учитывая характеристики речи выделенных выше двух групп носителей, выстраивается следующая иерархия экспансии то что (табл. 13).

Таблица 13. Употребление нормативной и ненормативных конструкций с то и что

Примечание13

Примечание14

Таким образом, можно предположить, что грамматикализация сочетания то что в функции комплементайзера начинается с экспансии то что на «топикальные» и др. контексты. Затем данная конструкция начинает употребляться в СА и обстоятельственных предложениях (при этом в речи таких носителей все остальные ненормативные конструкции сохраняются). Следующий этап — развитие конструкции с «дублированием» коррелята (тем то что). Соответственно, современных носителей русского языка можно разделить на четыре группы. Для некоторого круга носителей сочетание то, что используется только в контекстах типа I (что зафиксировано в литературной норме сер. – кон. ХХ в. и нач. XXI в., ср. [РГ-1980; Кобозева 2013] и др.). Затем (самое позднее во второй половине XX в.) происходит экспансия то что на контексты типа II: соответственно, носители «топикального» то что используют данную стратегию для контекстов I и II. Наконец, в середине 1990-х гг. (первые примеры появляются и раньше, но начиная с 1995 г. фиксируется существенное их количество, см. [Егорова 2018]) происходит экспансия на контексты типа III. Активные носители стратегии «то что в СА» используют все типы конструкций, с I по IV.

5. Обобщения и выводы

В работе исследовались конструкции с ненормативным сочетанием то что в устной речи. Мы показали, что ненормативное то что в сложном предложении характерно для неформальной речи молодежи до 25 лет (на момент записи текстов, т. е. 2009 г.). Ненормативная конструкция реже используется работниками интеллектуального труда со степенью, нежели представителями других профессий.

Согласно предварительным данным, по крайней мере некоторые говорящие осознают ненормативность данной конструкции и способны регулировать ее употребление в зависимости от регистра речи.

Ненормативное то что используется во всех основных семантических типах СА — пропозитивных, событийных и ирреальных СА. Употребление данной стратегии в сложном предложении не ограничено той или иной падежной рамкой управляющего предиката или предлога. В основном носители, употребляющие то что в номинативной / аккузативной позиции, также употребляют его в косвеннопадежных позициях (в неизменяемой форме). Соответствующие главные глаголы, однако, более редки, поэтому, видимо, соответствующие конструкции кажутся более редкими. Конструкция с коррелятом, принимающим падеж от управляющего предиката (тем то что), зафиксирована только в речи носителей, активно использующих то что в функции комплементайзера. Как и СА с союзом что, актантное предложение с то что обычно находится в постпозиции к главной клаузе.