- Код статьи

- S0373658X0008293-1-1

- DOI

- 10.31857/S0373658X0008293-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 1

- Страницы

- 27-64

- Аннотация

Объектом исследования являются русские парные глаголы перемещения (типа ЛЕТЕТЬ / ЛЕТАТЬ), известные как моторно-кратные и моторно-некратные. Дается полное лексикографическое описание глагольной пары ЛЕТЕТЬ / ЛЕТАТЬ, и на его основе формулируется семантическое различие между членами соответствующих пар. Это различие описывается посредством флективной глагольной категории — категории направленности. Соответственно, члены пары «моторно-кратный глагол ~ моторно-некратный глагол» считаются флективными формами одной лексемы и, следовательно, могут быть представлены в единой словарной статье.

- Ключевые слова

- граммема, деривация, категория направленности, моторно-кратные / моторно-некратные глаголы, русский язык, толково-комбинаторная лексикография, флексия

- Дата публикации

- 02.03.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 35

- Всего просмотров

- 901

— Куда бежишь, друг?

— Никуда, просто бегаю.

1. Введение

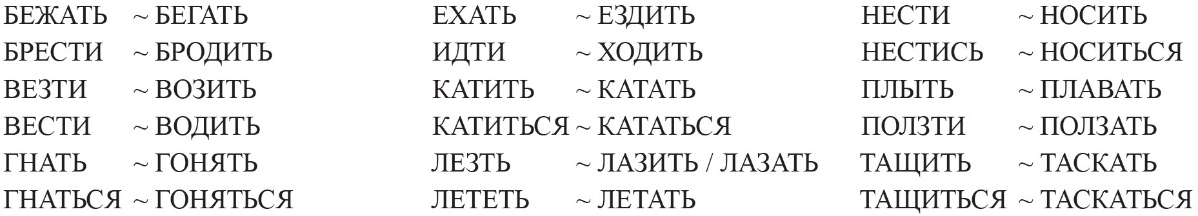

1.1. Объект статьи

Данная статья посвящена небольшому классу бесприставочных русских глаголов перемещения (см. раздел 4.1), известных как «моторно-кратные / моторно-некратные глаголы» [Шахматов 1927] 1. Эти глаголы отличаются от прочих глаголов перемещения (и вообще от всех остальных глаголов) русского языка тем, что они и только они имеют две семантически неэквивалентные формы НЕСОВ вида:

Мы будем называть их «парные глаголы перемещения». Эти глаголы давно привлекают внимание исследователей, так как они составляют «заметное меньшинство»: их всего 18 пар, но они обозначают основные способы перемещения и каузирования перемещения. В силу этого парные глаголы перемещения очень употребительны, что обусловливает необходимость вводить их на самых ранних этапах обучения русскому языку как иностранному. Однако их использование представляет для учащегося значительную трудность, поскольку при составлении простейшей фразы с таким глаголом он сталкивается с тремя проблемами, касающимися выбора нужного члена глагольной пары. А именно, ему необходимо определить:

— способ перемещения: пешее vs. при помощи транспортного средства (иду vs. еду, веду / несу vs. везу);

— характер перемещения: субъектное, т. е. перемещается сам субъект, vs. объектное, т. е. субъект каузирует перемещение объекта (Я стою и держу в руках 〈*несу〉 цветы vs. Я еду в лифте и везу 〈*несу〉 цветы);

— «кратность» перемещения (Вот еду 〈*езжу〉 я в лифте vs. Я целый день езжу 〈*еду〉 на лифте)2.

Этот выбор в русском языке обязателен; неправильное решение приводит к языковой ошибке. Здесь, однако, мы рассмотрим только третью проблему, специфичную исключительно для парных глаголов перемещения.

Парным глаголам перемещения посвящена обширная литература; мы приведем лишь основные ориентирующие ссылки: [Karcevski 1927/2004: 108–110; Исаченко 1960: 309–344; Forsyth 1963; Garde 1965; Foote 1967; Шведова (ред.) 1970: 345–346; 1980: 590–591; Fontaine 1973; 1983: 71–113; Veyrenc 1980: 180–200; Guiraud-Weber 1992; Kagan 2007; Janda 2008; Апресян 2013; Зализняк и др. 2015: 99–108; Gepner 2016; Levine 2018: 272–281]. См. также словарные статьи парных глаголов перемещения в словарях [Ушаков (ред.) 1935–1940; Шведова (ред.) 1998] и [Апресян (ред.) 2014–2018].

1.2. Цели статьи

В этой статье мы ответим на три вопроса:

1. Как сформулировать семантическое различие между членами пары «моторно-кратный ~ моторно-некратный глагол»? Наше исследование базируется на полном лексикографическом описании пары ЛЕТЕТЬ1 / ЛЕТАТЬ1, которая, как мы полагаем, хорошо представляет всю совокупность парных глаголов перемещения. Следовало бы, разумеется, представить словарные описания всех восемнадцати пар, однако ограниченность наших возможностей и объема статьи не позволяют сделать это.

2. Является ли семантическое различие между членами рассматриваемых пар флективным (= словоизменительным) или деривативным (= словообразовательным)? Другими словами, следует ли говорить об особой флективной глагольной категории у определенной группы глаголов перемещения в русском языке или же предпочтительнее рассматривать пары «моторно-кратный глагол ~ моторно-некратный глагол» как разновидность глагольной деривации, т. е. как нечто аналогичное глагольному способу действия (Aktionsart, или совершаемость), подобно таким рядам, как ТАЩИТЬ ~ ВТАЩИТЬ ~ ЗАТАЩИТЬ ~ ПОДТАЩИТЬ ~ ВЫТАЩИТЬ и т. д.? При положительном ответе оба члена пары являются формами одной лексемы; в противном случае это две разные лексемы.

3. Могут ли оба члена каждой пары быть успешно описаны в одной словарной статье? Если да, то интересующее нас различие есть проявление флективной категории. Если нет, то перед нами альтернатива: либо то определение флективной категории, на которое мы опираемся (см. раздел 2), неудачно, и его необходимо уточнить; либо надо отказаться от предположения, что все флективные формы одной лексемы описываются в единой словарной статье.

1.3. Структура статьи

В разделах 2 и 3 даются определения флексии и деривации и рассматривается связь флективных категорий со словарным описанием соответствующих лексем. В разделе 4 анализируется глагольная пара ЛЕТЕТЬ1 / ЛЕТАТЬ1: предлагаются словарные статьи глаголов ЛЕТЕТЬ1 и ЛЕТАТЬ1, разработанные в рамках толково-комбинаторной лексикологии; обсуждаются расхождения в толкованиях, моделях управления и лексических функциях этих глаголов, а также расхождения в составе соответствующих гипотетических вокабул3. Раздел 5 посвящен флективной категории направленности, а в разделе 6 демонстрируется возможность словарного представления глаголов ЛЕТЕТЬ1 / ЛЕТАТЬ1 как единой вокабулы, т. е. в единой словарной статье.

2. Флексия vs. деривация

Прежде всего, вооружимся точными понятиями. Определим, что такое флективная (= словоизменительная) глагольная категория и что такое глагольная деривация.

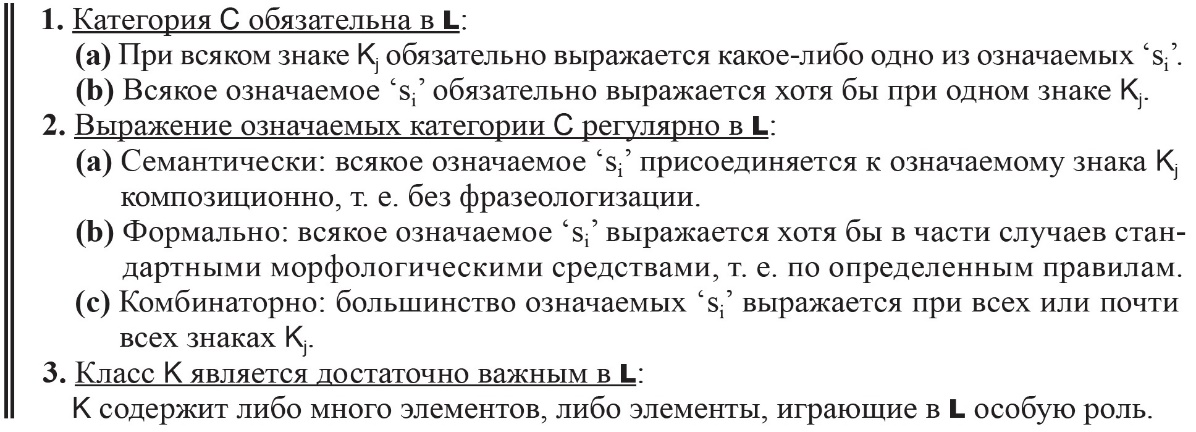

Определение 1: флективная категория [Мельчук 1997: 249]

Пусть в языке L имеется множество C всех таких означаемых ‘si’, которые взаимно исключают друг друга в одной и той же семантической позиции:

C = {‘s1’, ‘s2’, …, ‘sn’} | n ≥ 2.

C называется флективной категорией класса знаков K (грубо говоря, некоторой части речи) языка L, если и только если одновременно выполняются следующие три условия:

Прототипический пример флективной категории — это категория числа у существительных русского языка. Действительно, эта категория соответствует всем трем требованиям приведенного определения:

• Категория числа существительных о бязательна: все словоформы любого русского существительного выражают определенное грамматическое число. Когда говорящий на русском языке выбирает существительное, он обязан выбрать и его число; этой процедуры не может избежать никакое русское существительное4.

• Категория числа существительных регулярна:

- семантически, так как результат объединения означаемого единственного или множественного числа с означаемым любого существительного всегда может быть вычислен по общему правилу;

- формально, так как практически для любого существительного можно построить словоформу нужного числа с помощью стандартных морфологических средств (флективных суффиксов -Ø, -/i/, -/a/ и др.);

- комбинаторно, так как единственное и множественное число или по крайней мере одно из них (в случае singularia и pluralia tantum) выражается при любом существительном русского языка.

• Категория числа характеризует очень много численный (в действительности, открытый) класс существительных.

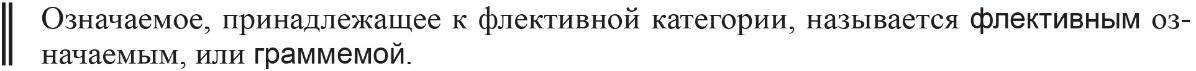

Определение 2: граммема [Мельчук 1997: 250]

Прототипическим примером граммем являются ЕД(инственное) и МН(ожественное) числo русскиx существительных.

Подчеркнем, что граммема не обязательно является смыслом. С одной стороны, граммема может быть синтаксическим указанием: например, род, падеж и число у русского прилагательного, обусловленные согласованием с существительным. С другой стороны, граммема может соответствовать нескольким альтернативным смыслам: так, русская граммема МН может выражать смыслы ‘множественность’ [= ‘более одного’] (деревья), ‘различные сорта’ (минеральные воды) или ‘пара’ (купил себе лыжи).

NB: Этот факт не противоречит семантической композиционности граммемы. Множественное число существительного может выражать разные смыслы, однако каждый ее отдельный смысл остается композиционным в составе словоформы.

Замечания к определениям 1 и 2

1. «Неглобальность» флективной категории. Требование 1а определения 1, т. е. обязательность выражения флективной категории, характеризующей класс K, при всяком знаке Kj, не означает, что всякая граммема ‘si’ должна быть выражена при всяком употреблении знака Kj: достаточно, чтобы ‘si’ выражалась хотя бы при некоторых употреблениях знака Kj. Так, во множественном числе русских прилагательных не различается род, т. е. не выражаются граммемы МУЖ, ЖЕН и СР (ср.: жёлтые листья, жёлтые розы, жёлтые деревья). Это частный случай явления несовместимости в рамках одной и той же словоформы тех или иных словоизменительных категорий и / или тех или иных граммем: в данном случае род несовместим с множественным числом. Неглобальность словоизменительных категорий проявляется также и по-другому: во-первых, в существовании форм tantum, т. е. в нейтрализации соответствующей оппозиции при некоторых лексемах, как, например, у pluralia tantum типа БРЮКИ или ЧЕРНИЛА; и во-вторых, в существовании частичных граммем и дефектных парадигм, см. [Мельчук 1997: 254–255].

2. Размер класса знаков K. Размер класса знаков, для которого определяется словоизменительная категория, специально не фиксируется. Класс K может быть мал, но тогда он должен объединять элементы, играющие в языке L особую роль. Например, во французском таковы личные местоимения-клитики: только эти восемь лексем имеют категорию падежа ( je ИМ ‘я’ ~ me ВИН/ДАТ ‘меня / мне’, il ИМ ‘он’ ~ le ВИН ‘его’ ~ lui ДАТ ‘ему’, и др.).

Определение 3: дериватема [Мельчук 1997: 272]

В отличие от граммем, дериватемы не обязательны, т. е. говорящий выбирает их, только если у него есть в этом потребность (язык не вынуждает его делать это), а их выражение не обязательно является регулярным. В силу своей необязательности дериватемы гораздо ближе к лексическим значениям, чем граммемы; единственное, что отличает их от лексических значений, — это их грамматический способ выражения (аффиксы). Дериватема всегда различает две лексемы: так, существительные СТОЛ и СТОЛИК, НОЧЬ и НОЧЕНЬКА, МАША и МАШЕНЬКА и т. п., различающиеся дериватемой уменьшительности, — это разные лексемы.

Приведем в качестве примера категорию пола в русском языке: ‘мужского пола’ ~ ‘женского пола’. Эта категория относится к деривативным, т. е. словообразовательным, по следующим причинам:

- Категория пола необязательн а: в случае необходимости всегда можно обойтись перифразой мужского / женского пола (вместо студентка — студент женского пола и т. д.). Результат стилистически неудовлетворителен, но грамматически правилен.

- Категория пола выражается нерегулярн о: бедняк ~ беднячка, владелец ~ владелица, актёр ~ актриса, пловец ~ пловчиха, бегун ~ бегунья, снайпер ~ снайперша, продавец ~ продавщица, поэт ~ поэтесса и т. д.

- Категория пола характеризует достаточно многочисленный класс слов (все существительные, обозначающие существ), но н е п о л н о с т ь ю: многие названия людей и животных не обладают в русском языке морфологическими средствами для выражения пола (шахтёр, домработница, стилист, сорока, куница, хорёк, рысь, леопард, муха, комар и др.); см., например, [Кронгауз 1996].

3. Флективные категории и словарь

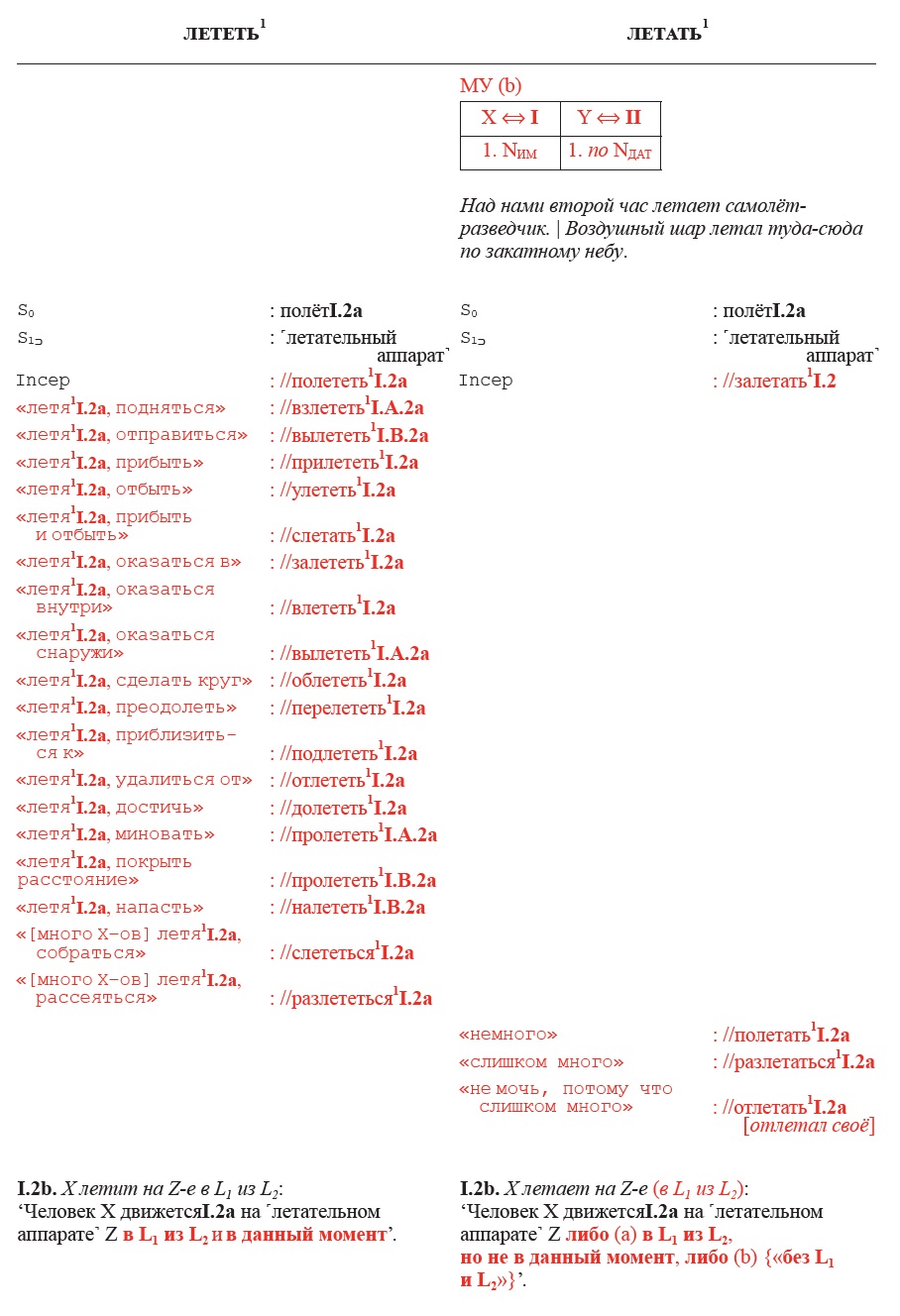

Общепринято следующее допущение:

Так, словоформы жёлтый, жёлтая, жёлтое, …, жёлтому, жёлтой, жёлтые, жёлтых и т. д. (например, в словосочетании жёлтый тюльпан) различаются исключительно по флективным категориям рода, числа и падежа и описываются одной словарной статьей — статьей лексемы ЖЁЛТЫЙ.

Это допущение представляется бесспорным: оно отражает желание лингвистов строго разграничить грамматику и словарь.

Однако нередко возникает конфликтная ситуация: некоторые флективные словоформы лексемы L имеют свои лексикографические особенности. Например, в словарной статье лексемы ВОЙНА для лексической функции [ЛФ] Locin необходимо специальное указание о числе заглавного слова:

Locin(ВОЙНА): на [войне] | Если ВОЙНА не имеет зависимого прилагательного, то ВОЙНА в ед. числе [*Все они погибли на войнах. ~ Все они погибли на войне.]

Аналогично:

Oper1/2(БРАК1): состоять [в браке] | БРАК1 в ед. числе [*Иван состоял в трёх браках. ~ Иван трижды состоял в браке.]

Если такие оговорки не системны, т. е. не поддаются обобщению, но их немного, они допустимы в рамках одной словарной статьи. В противном случае лексикографические расхождения ведут к целесообразности разделения данной лексической единицы на две лексемы: критерий II.1 различения лексем [Mel’čuk 2013: 325ff].

Во многих случаях, однако, расхождения, наблюдаемые между словоформами одной лексемы, семантически обусловлены. Так, в словарной статье ОВЦА при ЛФ Mult имеется дополнительное ограничение: Mult(ОВЦА) = отара овец | ОВЦА во мн. числе; однако в отличие от примеров с ВОЙНА и БРАК1, где ограничения на число «ни из чего не вытекают», здесь множественное число определяется смыслом ЛФ Mult(т. е. смыслом ‘совокупность’). Следовательно, данная оговорка, может быть, педагогически полезная, логически избыточна. Еще один пример: Magn(УГОВАРИВАТЬ) = горячо, тогда как при формах СОВ вида данного глагола этот Magnневозможен: *Он её горячо уговорил. Дело здесь, однако, в следующем общем семантическом правиле:

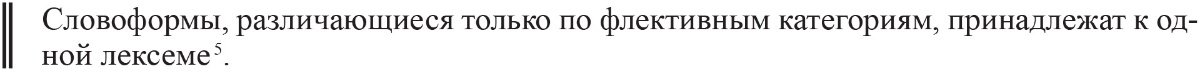

5

В формах СОВ вида глагола УГОВАРИВАТЬ смысл ‘уговаривать’ оказывается в пресуппозиции (‘Х уговорил Y-а Z-ить’ = ‘⟦уговaривая Y-а Z-ить,⟧ X скаузировал, что Y согласился Z-ить’), в результате чего наречие горячо, которое стандартно модифицирует уговаривать (горячо уговаривал), не сочетается с уговорить (*горячо уговорил; [Iordanskaja 2007]). Подобные расхождения, покрываемые общими правилами, не нарушают единство словарной статьи.

Наше лексикографическое описание парных глаголов перемещения опирается на приведенные выше соображения.

Для правильного понимания дальнейших рассуждений необходимо подчеркнуть, что словарь, который здесь имеется в виду, — это теоретический словарь, ориентированный исключительно на синтез текста. Его назначением является функциональное моделирование «внутреннего лексикона» говорящего, т. е. той информации, хранящейся в его мозгу, которая позволяет ему в процессе перехода от смысла к тексту правильно выбирать лексические единицы. Иначе говоря, факторы наглядности и удобства использования этого словаря человеком во внимание не принимаются.

4. Типовые парные глаголы перемещения: ЛЕТЕТЬ1 / ЛЕТАТЬ1

4.1. Центральный компонент толкований глаголов перемещения: глагол ДВИГАТЬСЯ

Парные глаголы перемещения (см. их перечень в разделе 1.1) — непредельные (= нетерминативные, или ателические), и поэтому они толкуются через непредельный же глагол ДВИГАТЬСЯ (глаголы ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ и ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, используемые в толкованиях глаголов перемещения в ряде словарей, — предельные6). Речь идет о глаголе ДВИГАТЬСЯ с формами настоящего времени движусь, движешься и т. д. (формы двигаюсь, двигаешься и т. д. принадлежат другим лексемам вокабулы ДВИГАТЬСЯ). При этом необходимо различать двe лексемы рассматриваемого глагола ДВИГАТЬСЯ. Первая — ДВИГАТЬСЯI.1 — обозначает «хаотичное» движение без выделенных конечной и начальной точек; вот ее примерное толкование:

Х движетсяI.1 по Y-у: ‘X начинает последовательно находиться в точках L1, L2, …, находящихся на линии, находящейся в Y-e’.

Пример: Молекулы в газе движутся с большими скоростями.

Заметим, что для фраз такого типа вопрос Куда / Откуда движется Х? бессмысленен.

Вторая лексема — ДВИГАТЬСЯI.2 — обозначает движение откуда-то куда-то, т. е. она предполагает фиксированные начальную и конечную точки этого движения:

Х движетсяI.2 по Y-у в L1 из L2: ‘⟦Находясь в начальной точке L2,⟧ X начинает последовательно находиться в точках L2+1, L2+2, …, находящихся на линии, находящейся в Y-e, причем Х приближается к точке L1’.

Пример: Тело движется по наклонной плоскости из точки А в точку Б.

NB: Наша нумерация актантов L1 и L2 противоречит естественному порядку упоминания их референтов — сначала должна была бы упоминаться исходная точка, а потом конечная. Но дело в том, что у глаголов перемещения (во всяком случае, в русском языке) актант конечной точки — «в L1» — более важен с семантической, коммуникативной и синтаксической точек зрения [Майсак 1999; Майсак, Рахилина 1999]. Так, когда сообщается «Х движетсяI.2», естественным продолжением является, в первую очередь, «куда», а не «откуда». Ср. также работы [Апресян 1964] и [Апресян 1965], где большая частотность указания на конечную точку по сравнению с начальной подтверждается статистически.

Однако это еще не все. Наряду с лексемами ДВИГАТЬСЯI.1 и ДВИГАТЬСЯI.2, имеются производные от них лексемы со значением автокаузации: ‘Х автокаузирует, что Х движетсяI.1 или движетсяI.2 …’ 7; в результате мы получаем четыре лексемы ДВИГАТЬСЯ (I.1а, I.1b, I.2а, I.2b):

Х движетсяI.1b по Y-у : ‘Х автокаузирует, что Х движетсяI.1a по Y-у’

Пример: Пчёлы в улье движутся по рамкам.

Х движетсяI.2b по Y-у в L1 из L2 : ‘Х автокаузирует, что Х движетсяI.2a по Y-у в L1 из L2’

Примеры: Демонстрация движется от Тверской улицы к Болотной площади. | Наша дивизия уже третий день движется несколькими эшелонами к Днепру.

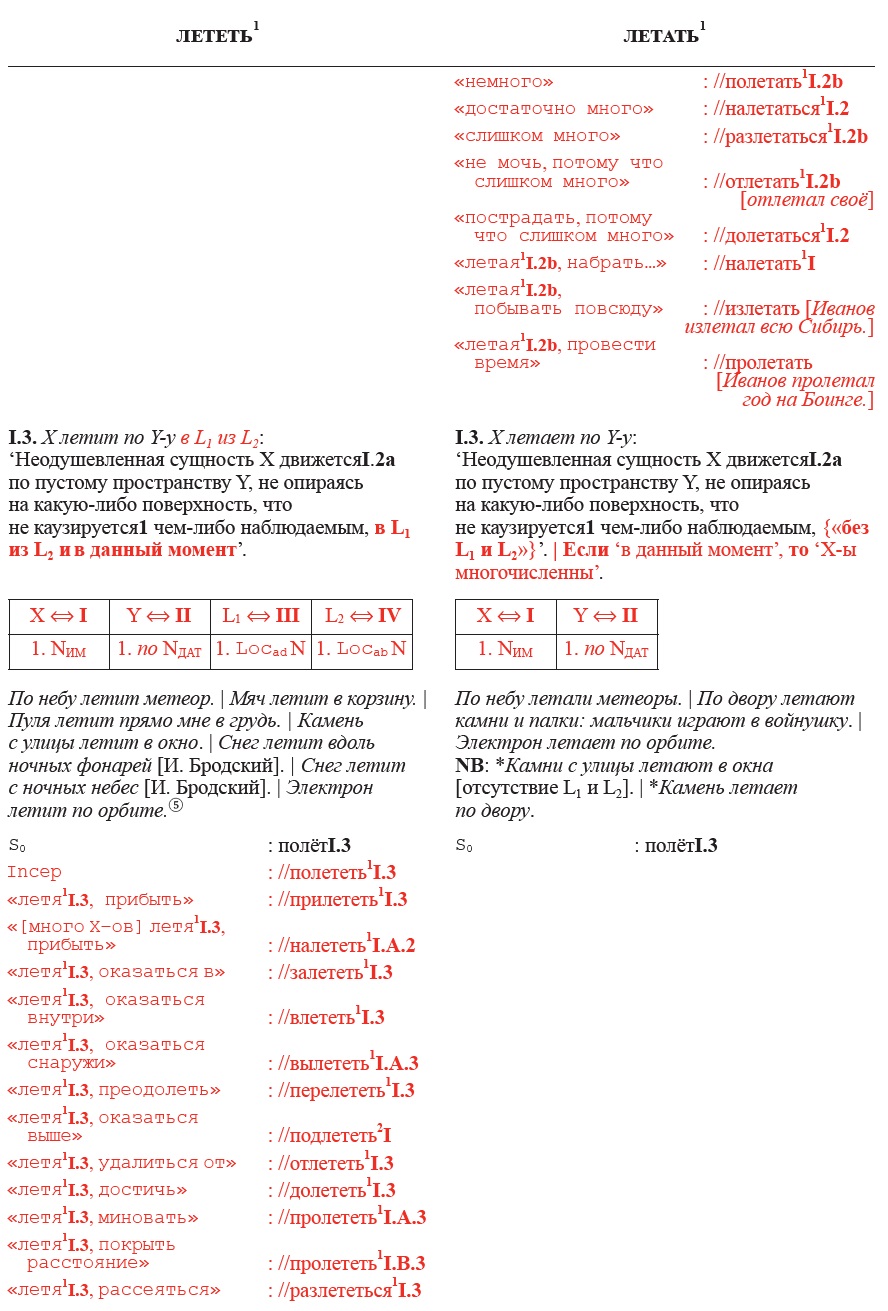

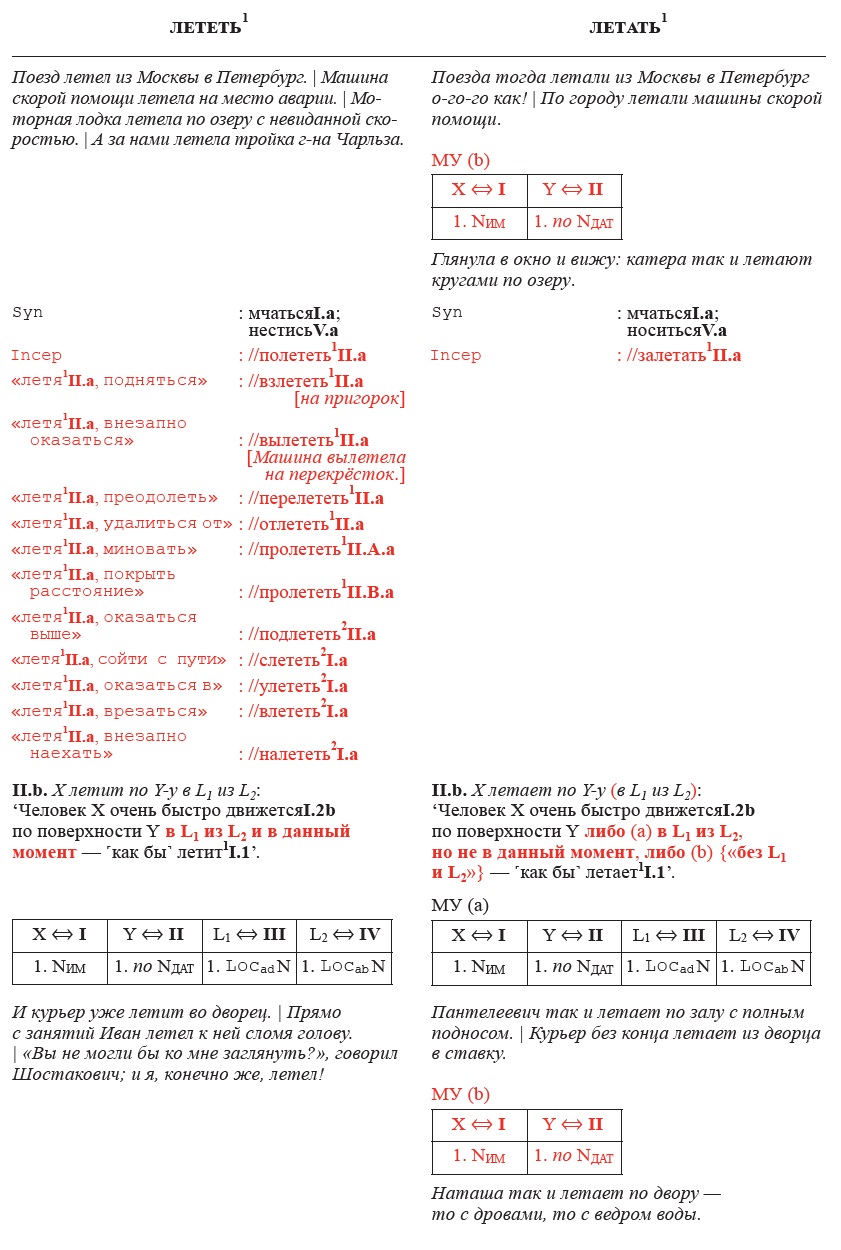

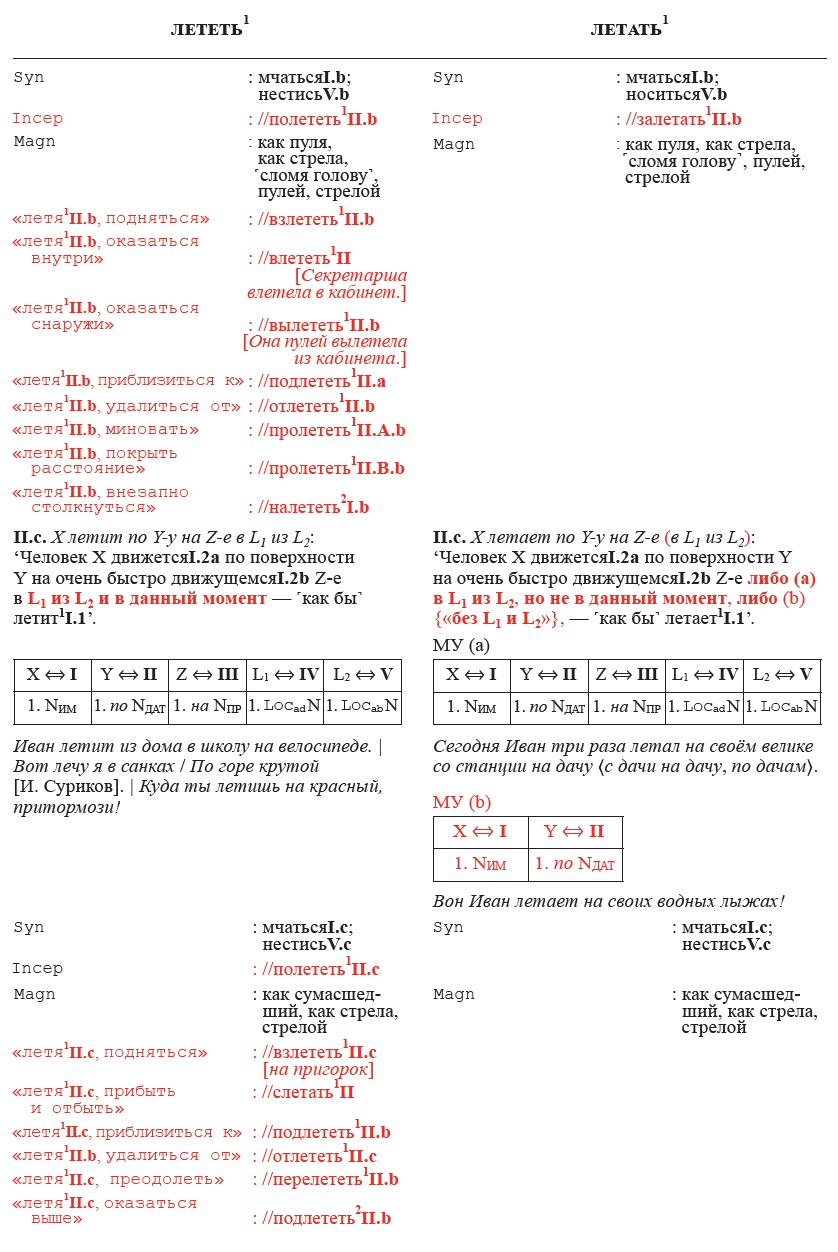

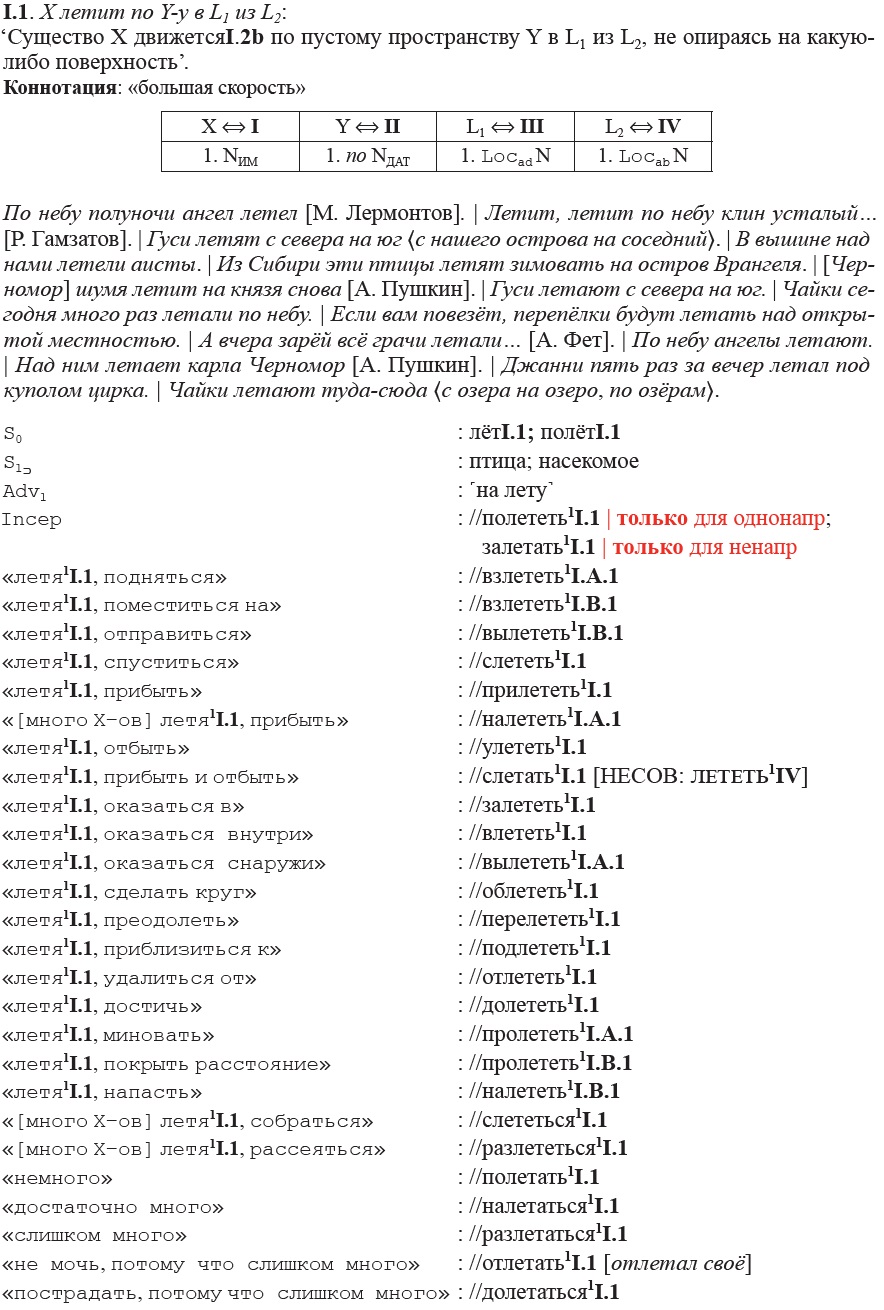

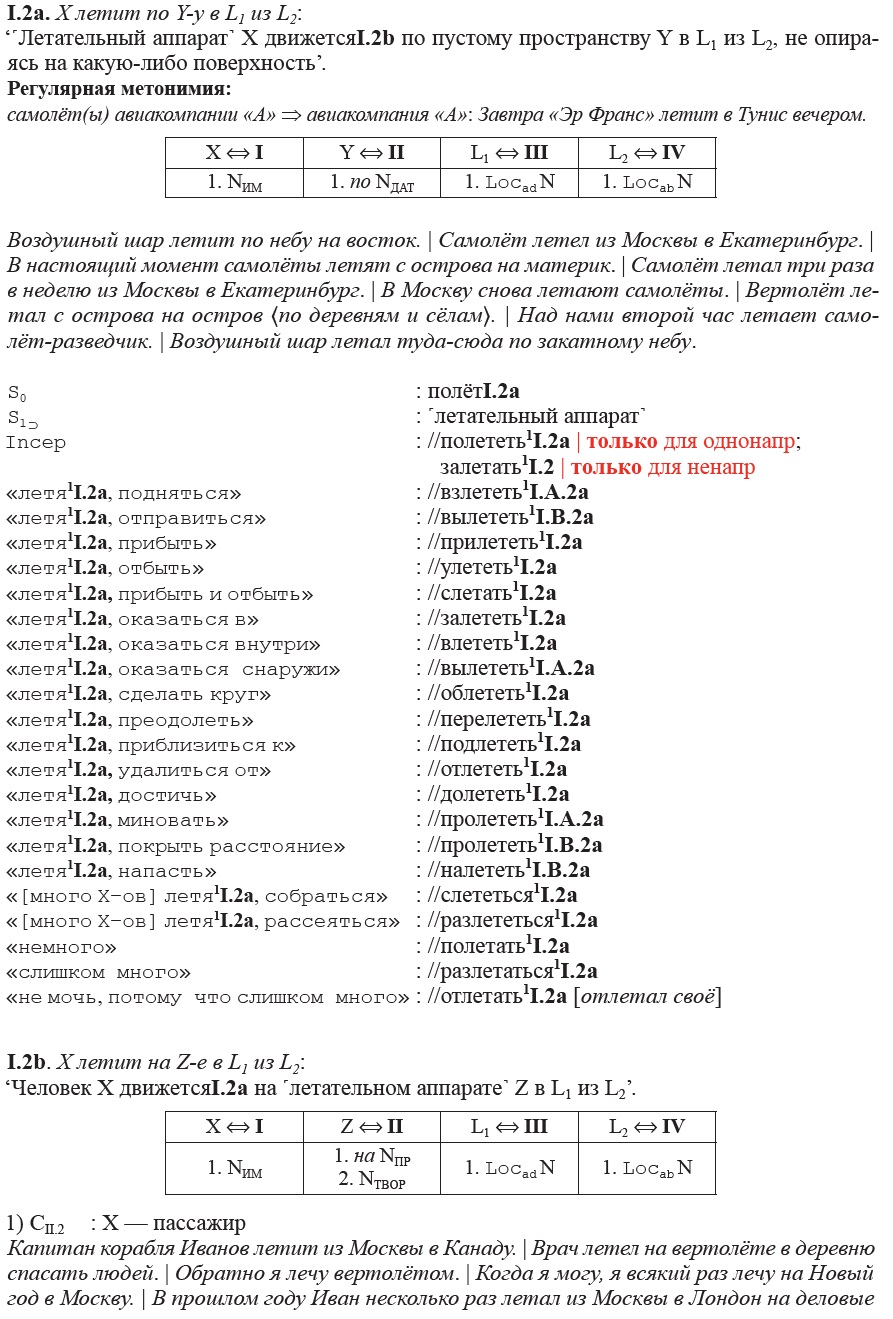

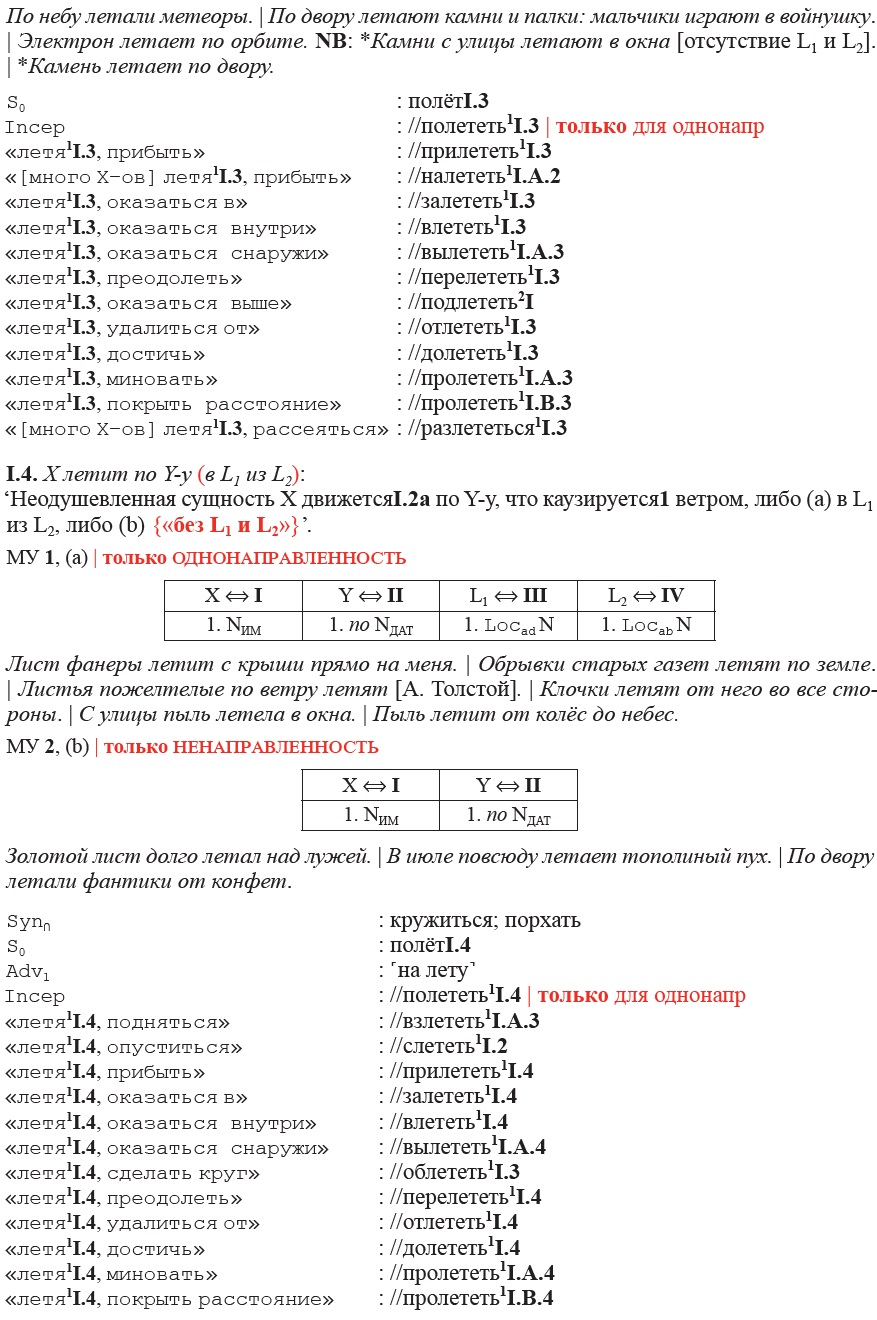

4.2. Раздельные словарные статьи глаголов ЛЕТЕТЬ1 и ЛЕТАТЬ1

В русской словарной традиции члены такой пары, как глаголы ЛЕТЕТЬ1 / ЛЕТАТЬ1, принято считать разными лексемами, которые связаны деривационным отношением. Соответственно, их описания даются в виде двух разных словарных статей. Следуя этой традиции, мы сначала предложим отдельные словарные статьи для ЛЕТЕТЬ1 и ЛЕТАТЬ1 — с тем, чтобы сравнить их и решить, насколько целесообразен такой подход.

При этом из рассмотрения — т. е. из следующих ниже словарных статей — исключаются глаголы ЛЕТЕТЬ2–4, являющиеся омонимами к глаголу ЛЕТЕТЬ1, и глагол ЛЕТЕТЬ как компонент идиомы.

Омонимы:

- Глагол ЛЕТЕТЬ2 разг. ‘падать’ (Стаканы летят с полки.), с СОВ видом ПОЛЕТЕТЬ2, является омонимом к ЛЕТЕТЬ1.

- Глагол ЛЕТЕТЬ3 разг. ‘отскакивать, отваливаться’ (Все пуговицы летят. | И тогда летит заднее колесо!) — синоним к форме НЕСОВ вида ОТЛЕТАТЬ2 глагола ОТЛЕТЕТЬ2 (омонимичного глаголу ОТЛЕТЕТЬ1 ‘летя1, удалиться’).

- Глагол ЛЕТЕТЬ4 разг. ≈ ‘переставать функционировать’ (Постоянно летят жёсткие диски. | Все планы полетели.), имеющий СОВ вид ПОЛЕТЕТЬ3.

Компонент идиомы. ЛЕТЕТЬ в ˹лететь на воздух˺8 — не самостоятельный глагол ЛЕТЕТЬ, а компонент идиомы ˹ЛЕТЕТЬ НА ВОЗДУХ˺ (которая является синонимом НЕСОВ вида идиомы ˹ВЗЛЕТЕТЬ НА ВОЗДУХ˺). Аналогично обстоит дело с идиомами ˹ЛЕТЕТЬ ПРАХОМ˺ и ˹ЛЕТЕТЬ В ТАРТАРАРЫ˺.

Итак, нами рассматривается только ЛЕТЕТЬ1 как глагол перемещения или его метафорические «производные» (лексемы, толкования которых включают компонент ‘˹как бы˺ лететь1’).

Схема описания гипотетических вокабул ЛЕТЕТЬ1 и ЛЕТАТЬ1 опирается на созданный в рамках подхода «Смысл – Текст» аппарат описания лексики, апробированный в ходе работы над «Толково-комбинаторным словарем русского языка» (ТКС) [Мельчук, Жолковский 1984; 2016] и «Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain» [Mel’čuk et al. 1984–1999].

Словарная статья ТКС делится на пять зон:

- Имя заглавной лексемы, сопровождаемое морфологическими сведениями; в нашем случае это вид глагола.

- Семантическая зона: толкование смысла лексемы и ее коннотации — сведения о вызываемых данной лексемой семантических ассоциациях.

- Синтаксическая зона: модель управления [МУ] лексемы, задающая соответствия между семантическими, глубинно-синтаксическими и поверхностно-синтаксическими актантами лексемы, а также их морфологическое оформление.

- Лексико-сочетаемостная зона: лексические функции [ЛФ] лексемы. (В данной статье нестандартные ЛФ задаются приблизительными формулировками, не претендующими на статус толкований.)

- Зона идиоматики: идиомы, включающие в свой состав заглавную лексему.

Нумерация производных лексем в словарных статьях ЛЕТЕТЬ1 и ЛЕТАТЬ1 достаточно условна. Ее единственная задача — обеспечить последовательное различение лексем. Например, ПОЛЁТI.1 (от [птица] летитI.1), ПОЛЁТI.2а (от [самолёт] летитI.2а), ПОЛЁТI.2b (от [летчик / пассажир] летитI.2b), и т. д.

Верхними индексами маркируются омонимичные лексемы / вокабулы, означающие которых тождественны, но означаемые не имеют семантических мостов, т. е. общих нетривиальных компонентов: ЛЕТЕТЬ1 (≈ ‘двигаться в пустом пространстве’: Голуби летят) ~ ЛЕТЕТЬ2 (≈ ‘падать’: Стаканы летят с полки) ~ ЛЕТЕТЬ3 (≈ ‘переставать функционировать’: Каждый раз летит жёсткий диск). Римскими цифрами различаются лексемы одной вокабулы, толкования которых имеют значительную общую часть (= семантический мост), но между которыми нет регулярных смысловых отношений; в частности, это лексемы, одна из которых является метафорой другой: например, ЛЕТЕТЬ1I ‘двигаться в пустом пространстве’ и ЛЕТЕТЬ1II ‘быстро бежать — ˹как бы˺ лететь1I’. Арабские цифры используются в случаях сравнительно регулярных семантических отношений: ЛЕТЕТЬ1I.1 (о птицах и т. п.) ~ ЛЕТЕТЬ1I.2 (о самолете и т. п.); латинские буквы указывают на вполне регулярные отношения (чаще всего, метонимия): ЛЕТЕТЬ1I.2а (Самолёт летит в Лондон.) ~ ЛЕТЕТЬ1I.2b (Иванов летит в Лондон.). Наконец, красным цветом выделены элементы, присутствующие в данной словарной статье, но отсутствующие в параллельной.

После словарных статей приводятся необходимые разъяснения, касающиеся, в частности, компонентов толкований (например, ‘в данный момент’); отсылки к ним нумеруются следующим образом: ①, ②, …

NB: Мы исключили из рассмотрения значения потенциальности у глагола ЛЕТАТЬ1 (Птенец уже летает. | Наша модель пока ещё не летает.), поскольку лексикографическое описание потенциальных значений представляет собой отдельную достаточно сложную проблему.

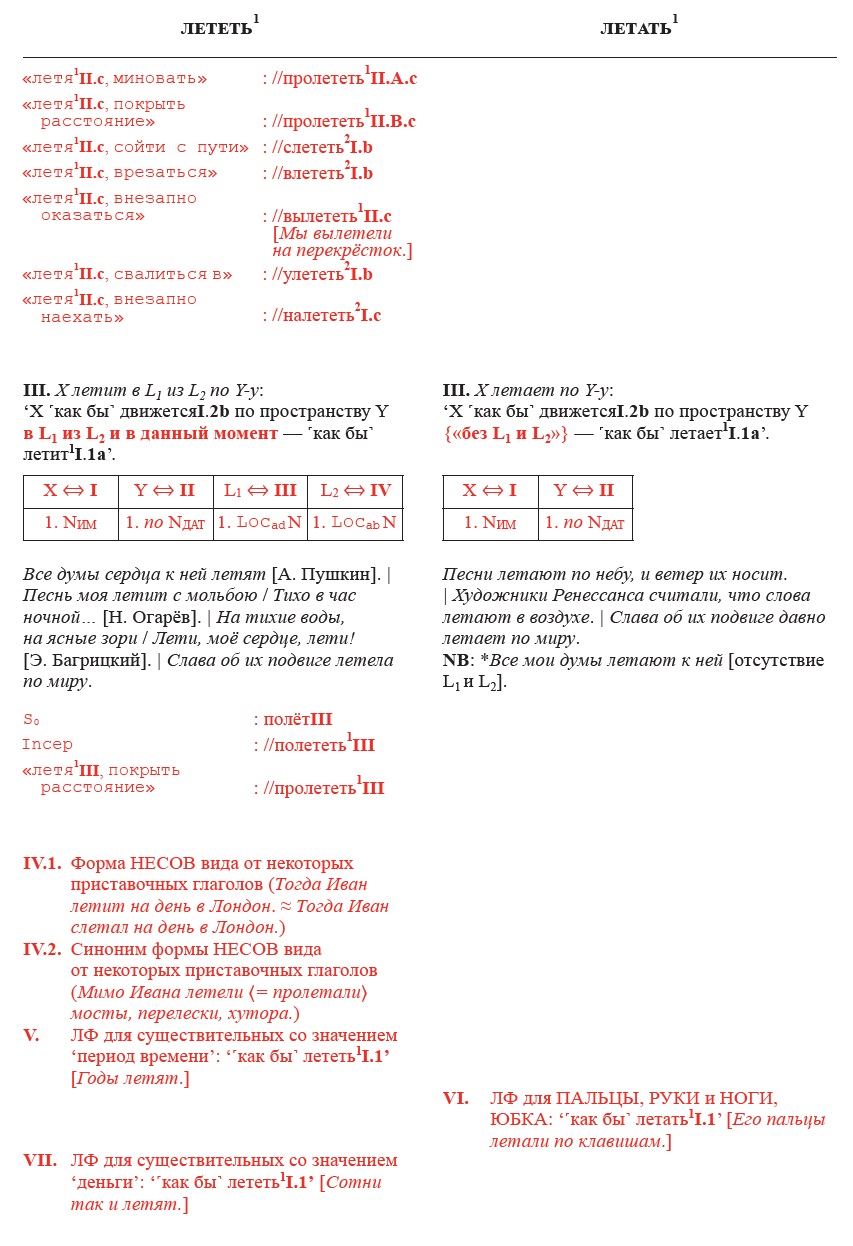

♦ ⑥ ЗАЛЕТЕТЬ2 ‘нечаянно забеременеть’ (Вот она и залетела.) НАЛЕТЕТЬ3 ‘напасть’ (Иван сразу налетел на меня.)

НАЛЕТЕТЬ4 ‘наскочить, удариться’ (Лодка налетела бортом на скалу.)

ОТЛЕТЕТЬ2 ‘отскочить’ (Пуговицы отлетают 〈летят〉; НЕСОВ: ОТЛЕТАТЬ2; ЛЕТЕТЬ3 является синонимом к ОТЛЕТАТЬ2)

ПОЛЕТЕТЬ2 ‘упасть’ (Книга полетела 〈летит〉 с полки; НЕСОВ: ЛЕТЕТЬ2)

ПОЛЕТЕТЬ3 ‘поломаться’ (Мой жёсткий диск полетел 〈летит〉 уже в третий раз; НЕСОВ: ЛЕТЕТЬ4)

РАЗЛЕТЕТЬСЯ2 ‘разбиться’ (Ваза разлетелась на кусочки.)

СЛЕТЕТЬ3 ‘отвалиться’ (Колесо слетело 〈летит〉 уже в третий раз; НЕСОВ: ЛЕТЕТЬ3)

Комментарии к словарным статьям ЛЕТЕТЬ1 и ЛЕТАТЬ1 ① Толкования глаголов ЛЕТЕТЬ1I.1 и ЛЕТАТЬ1I.1

• Конечная точка L1

Как было указано в разделе 4.1, парные глаголы перемещения — непредельные; другими словами, конечная точка движения, т. е. L1, задает направление движения, но не его предел, так как движение может быть продолжено и после L1. УМИРАТЬ — предельный глагол, поскольку в его толковании явно указан предел (а именно ‘умереть’), после которого продолжать умирать невозможно. У глаголов же ЛЕТЕТЬ1I.1 и ЛЕТАТЬ1I.1 толкования подобных указаний не содержат.

• Компонент ‘в данный момент’

Словосочетание ‘в данный момент’ употреблено нами достаточно условно; оно предназначено передавать следующее содержание:

По всей видимости, значение актуальности — семантический кварк [Апресян 1994], т. е. оно не имеет в русском языке точного лексического выражения и относится к «сокровенным смыслам» [Апресян 2004], наряду с акциональностью и стативностью9. Мы, разумеется, не можем анализировать здесь это значение и ограничимся следующим указанием: актуальность в соответствующем понимании предполагает единичность события. Поэтому невозможны фразы типа (1):

(1) *Этот гусь пять раз летел на юг [надо: Этот гусь пять раз летал на юг.].

Фраза же (2) правильна, поскольку в ней сообщается, что единичный факт «этот гусь летит на юг в данный момент» имеет место пятый раз:

(2) Этот гусь пятый раз летел на юг.

Указанное противопоставление проявляется в невозможности вопроса *Сколько раз он летел в Лондон? при нормальном Сколько раз он летал в Лондон?

ЛЕТЕТЬ1I.1 и ЛЕТАТЬ1I.1 могут быть прагматически эквивалентны:

(3) а. Каждую осень гуси летели на юг. ≡ b. Каждую осень гуси летали на юг.

Фразы (3а) и (3b) описывают одну и ту же реальную ситуацию, однако имеют разный языковой смысл (= не синонимичны): фраза (3а) значит ≈ ‘в прошлом каждую осень был некий фиксированный момент, когда воображаемый наблюдатель мог сказать «Я прямо сейчас вижу, что гуси летят на юг»’; фраза (3b) исключает такой момент.

Подчеркнем, что компонент ‘не в данный момент’ (в толковании ЛЕТАТЬ1I.1) должен пониматься в смысле ‘происходит не в данный момент’, а не в смысле ‘необязательно в данный момент’.

• Компонент ‘{«без L1 и L2»}’

Смысл глагола ЛЕТЕТЬ1I.1, равно как и всех прочих глаголов перемещения, предполагает конечную и начальную точки L1 и L2 описываемого движения. Эти точки могут быть неопределенными или неизвестными Говорящему, их выражение необязательно, но при глаголе ЛЕТЕТЬ1I.1 их всегда можно выразить — по крайней мере, в виде вопроса: «Куда и откуда он летит в данный момент?». Напротив, дизъюнкт (b) в приведенном толковании глагола ЛЕТАТЬ1I.1 исключает наличие конечной и начальной точек L1 и L2, что и фиксируется компонентом ‘{«без L1 и L2»}’; при этом компоненте вопрос «Куда и откуда он летает в данный момент?» невозможен. Эта несовместимость подтверждается следующими противопоставлениями:

(4) Прямо сейчас гуси летят на юг. vs. *Прямо сейчас гуси летают на юг. vs. Прямо сейчас гуси летают над озером.

Подчеркнем, что компонент ‘{«без L1 и L2»}’ является не смыслом, т. е. не конфигурацией семантем, а особым операционным указанием на модификацию толкования, т. е. на «усечение» смысла. Специфический характер этого компонента выражается специфическим обозначением: {« … »}. Смешение в одном толковании конфигураций семантем и операций над такими конфигурациями — явление парадоксальное; мы, однако, не видим никакого другого пути для описания изучаемых фактов. (На самом деле, данная парадоксальность характерна не для смысла ‘лететь / летать1I.1’, а для граммемы ненаправленности, см. раздел 5.)

• Компонент ‘либо …, либо …’ в толковании ЛЕТАТЬ1I.1

Исключительная (= строгая) дизъюнкция здесь объясняется тем, что компоненты (а) и (b) соответствуют двум взаимоисключающим смыслам в означаемом одной граммемы, см. ниже, раздел 5. В лексикографических толкованиях обычно используется простая (= включающая) дизъюнкция.

② Коннотация у ЛЕТЕТЬ1I.1 / ЛЕТAТЬ1I.1

Смысл ‘большая скорость’ не может быть компонентом смысла ‘лететь / летать1I.1’, поскольку совершенно нормально словосочетание [Гуси] медленно летели / летали [над озером]. Следовательно, он является коннотацией. Эта коннотация проявляется в лексемах ЛЕТЕТЬ1II.а–c / ЛЕТൺТЬ1II.а–c (семантический компонент ‘очень быстро’).

③ Модель управления у ЛЕТЕТЬ1I.1 / ЛЕТൺТЬ1I.1: выражение актантов

Актанты конечной и начальной точек движения стандартно выражаются предлогами Locad(L) и Locab(L); это ЛФ, которые обозначают типовой предлог, указывающий на движение вовнутрь, соответственно изнутри, референта лексемы L: Locad(КОМНАТА) = в ~у, Locad(ЧЕРДАК) = на ~; Locab(КОМНАТА) = из ~ы, Locab(ЧЕРДАК) = с ~а. Однако Locad(L) и Locab(L) не исчерпывают возможные способы выражения соответствующих актантов: имеются еще и различные наречия (КУДА?, ТУДА, ДОМОЙ, ЗА ГРАНИЦУ и т. д.) и другие (семантически полные) предлоги направления (К, В СТОРОНУ [чего], В НАПРАВЛЕНИИ [чего] и т. д.). Систематическое описание выражений направления представляет собой отдельную сложную тему, от которой мы здесь отвлекаемся.

④ Сирконстанты

• Словосочетания типа в вышине, над толпой или под куполом при глаголах ЛЕТЕТЬ1 /ЛЕТАТЬ1 являются сирконстантами, а не актантами. (Напомним, что сирконстант — это свободный зависимый глагола, т. е. не актант.)

• Словосочетания типа из комнаты в комнату, с озера на озеро, от станции к / до станции и т. п., которые могут быть приняты за актанты, выражающие направление, на самом деле таковыми не являются: это сирконстанты, которые не могут отвечать на вопрос «Куда?». Подобные словосочетания реализуют синтаксическую идиому ˹Locab N Locad N˺, где порядок слов строго фиксирован (*в комнату из комнаты)10.

⑤ ПО + NДАТ (у ЛЕТЕТЬ1I.3 / ЛЕТൺТЬ1I.3)

Предложная группа ПО + NДАТ выступает в двух синтаксических ролях: либо это актант глаголов ЛЕТЕТЬ1 / ЛЕТАТЬ1 (пустое пространство Y: по небу / по воздуху), либо это свободный сирконстант (по орбите, по двору, по комнате). ⑥ Морфологические идиомы

В данной зоне словарной статьи приводятся морфологические идиомы — производные приставочные глаголы, означающие которых включают основу лете/ летаj-, тогда как их означаемые не включают смысл ‘лететь1 / летать1’. Все эти глаголы не должны, разумеется, учитываться при описании интересующих нас пар.

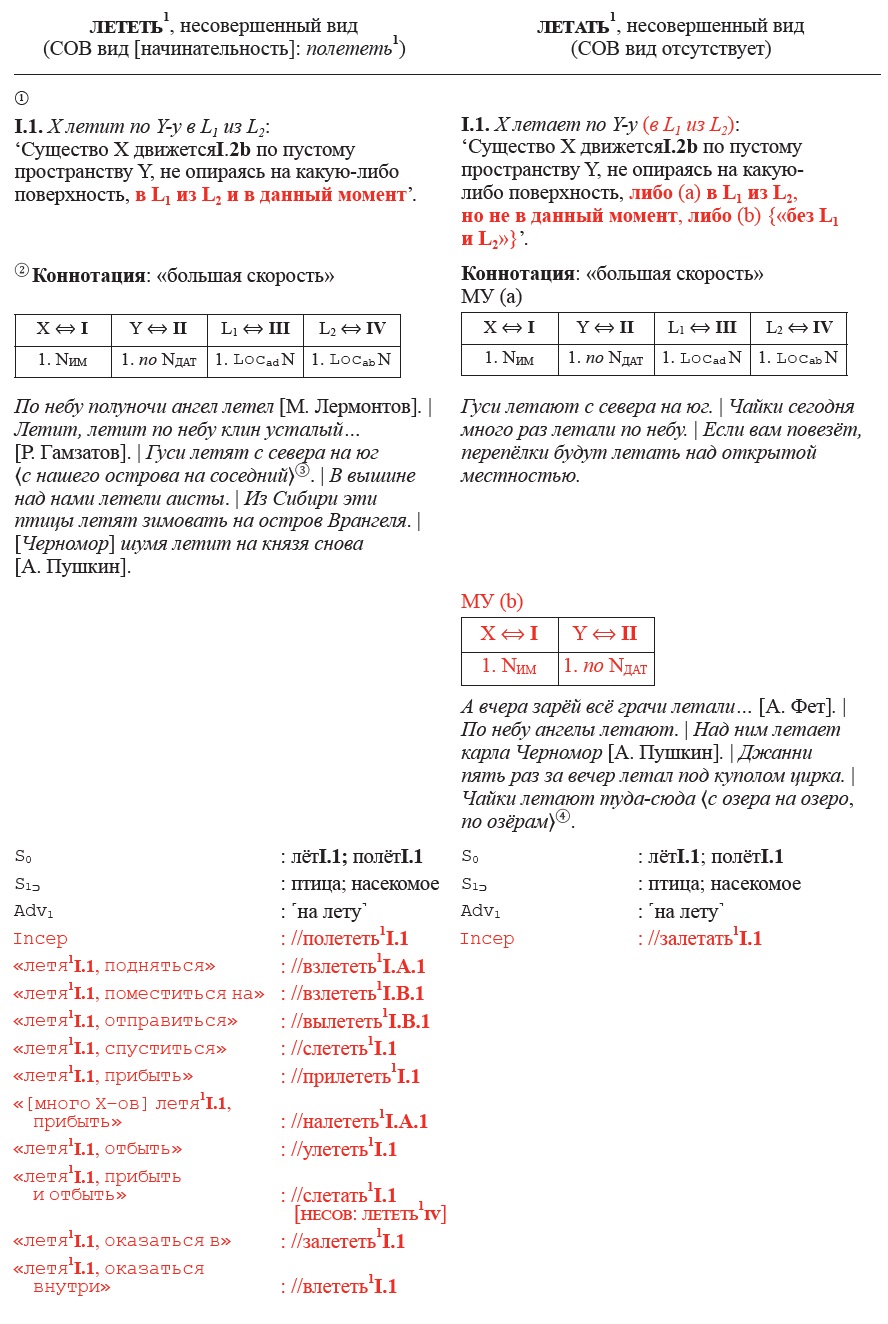

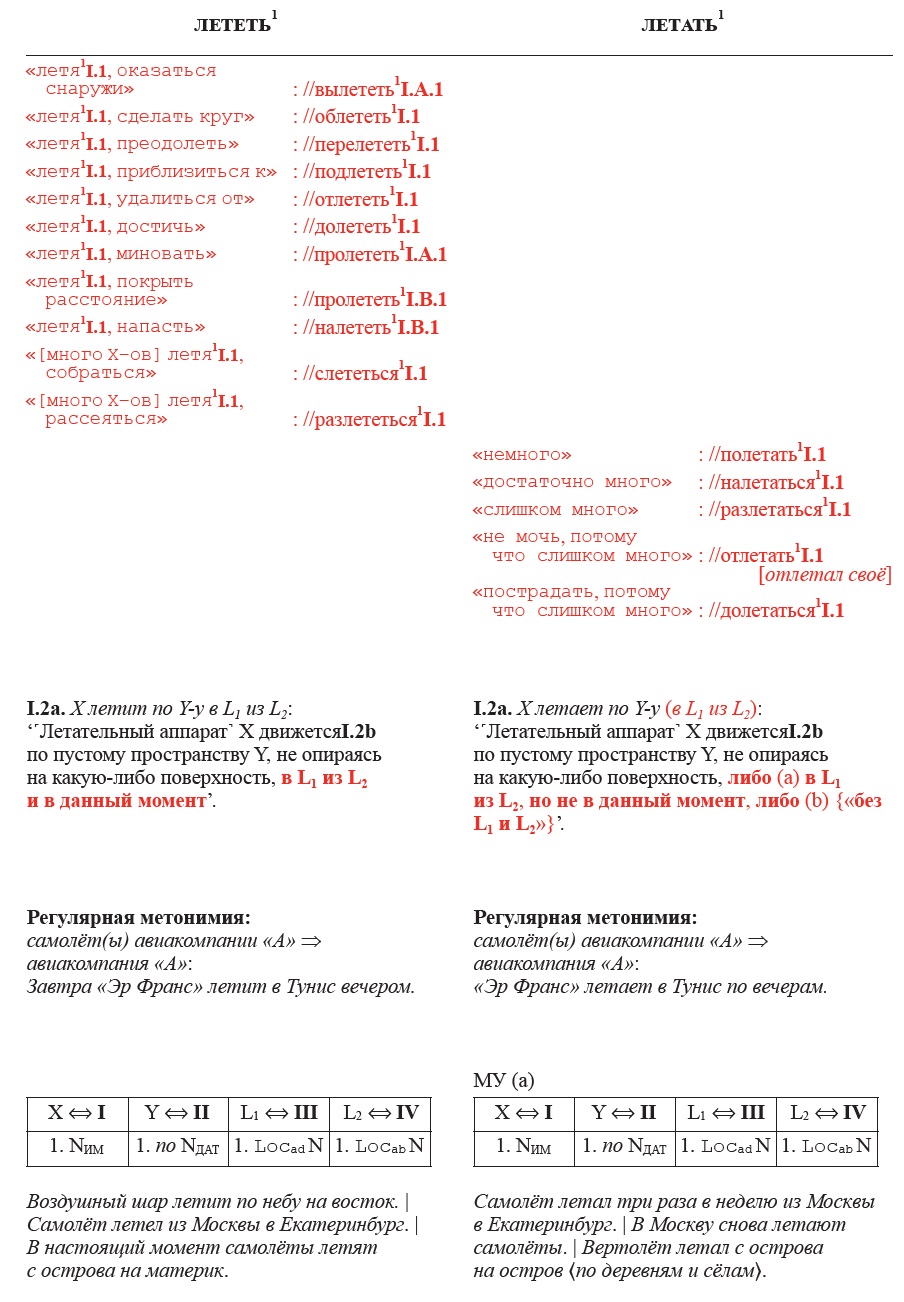

4.3. Сравнение раздельных словарных статей глаголов ЛЕТЕТЬ1 и ЛЕТАТЬ1

Состав гипотетических вокабул

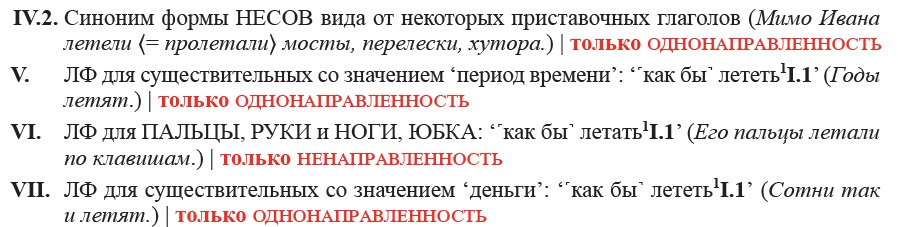

Первые две группы лексем гипотетических вокабул ЛЕТЕТЬ1 и ЛЕТАТЬ1 — т. е. ЛЕТЕТЬ1I.1, 2 ~ ЛЕТАТЬ1I.1, 2 (Х-ы — птицы, самолеты, пилоты / пассажиры самолетов) — полностью параллельны, т. е. образуют стандартные пары, описывающие реальное «летение / летание». Затем следуют лексемы с особыми значениями: с одной стороны, это специализации ЛЕТЕТЬ1I.3–4 ~ ЛЕТАТЬ1I.3–4 (Х-ы — пули и пух); с другой стороны, это метафоры ЛЕТЕТЬ1II.а, b, c ~ ЛЕТАТЬ1II.а, b, c (Х-ы — поезда, курьеры и велосипедисты) и ЛЕТЕТЬ1III ~ ЛЕТАТЬ1III (Х-ы — песни и думы). Все эти лексемы соответствуют нестандартным парам глаголов перемещения. Наконец, лексемы ЛЕТЕТЬ1 / ЛЕТАТЬ1IV– VII вообще пар не образуют: по смыслу они слишком далеки от ЛЕТЕТЬ1 / ЛЕТАТЬ1I–III.

Лексемы ЛЕТЕТЬ1IV — это две группы глаголов ЛЕТЕТЬ1, которые семантически тесно связаны с некоторыми приставочными глаголами, образованными от ЛЕТЕТЬ1 / ЛЕТАТЬ1 и содержащими смысл ‘лететь1’ в своих толкованиях.

Во-первых, ЛЕТЕТЬ1IV может быть формой НЕСОВ вида приставочного глагола СОВ вида: так, ЛЕТЕТЬ1IV.1 — это НЕСОВ вид глагола СЛЕТАТЬ1I.1 ‘летя1I / II, прибыть в L 1 и отбыть из L1’ (Иван бросил всё и слетал на день в Лондон ~ Иван бросает всё и летит на день в Лондон).

Во-вторых, ЛЕТЕТЬ1IV может быть синонимом приставочного глагола НЕСОВ вида: так, ЛЕТЕТЬ1IV.2 — это синоним к глаголу ПРОЛЕඍАТЬ1III ‘быстро появляться и исчезать в поле зрения движущегося наблюдателя — ˹как бы˺ пролетать1II.c’ (Мимо Ивана пролетали 〈= летели〉 станции, мосты, телеграфные столбы). ПРОЛЕТАТЬ1II.c ‘лететь1II.c мимо W’: Иван пролетает на велосипеде мимо станции и исчезает в лесу.

Лексема ЛЕТЕТЬ1V (Дни так и летят) является значением нестандартной ЛФ от существительных, обозначающих время; она не имеет соответствующего ЛЕТАТЬ1, что также объясняется семантически: к сожалению, время движется строго в одну сторону, и его движение не может повторяться. Аналогично обстоит дело и с ЛЕТЕТЬ1VII (Доллары так и летят).

У лексемы ЛЕТАТЬ1VI (Летают ножки милых дам.) нет соответствующего ЛЕТЕТЬ1, поскольку она обозначает такие движения частей тела, которые по своей природе разнонаправленны и многократны.

В дальнейшем мы будем сравнивать только словарные статьи членов пар «моторнократный глагол ~ моторно-некратный глагол».

В сравниваемых словарных статьях наблюдаются расхождения в толкованиях, моделях управления и лексических функциях; мы выделили их красным цветом. В принципе многочисленность и несистемность подобных расхождений являются доводом против признания таких глаголов, как ЛЕТЕТЬ1 и ЛЕТАТЬ1, флективными формами одной лексемы и против описания их единой словарной статьей. Однако в нашем случае, как будет показано, подавляющее большинство расхождений вытекает из семантики и поэтому не мешает объединению словарных статей.

Толкования

В первых трех словарных статьях (ЛЕТЕТЬ1I.1, I.2а и I.2b ~ ЛЕТАТЬ1I.1, I.2а и I.2b), т. е. в стандартных парах, толкования глаголов ЛЕТЕТЬ1 и ЛЕТАТЬ1 различаются одинаково: противопоставлением компонентов ‘в L1 из L2 и в данный момент’ и ‘либо (a) в L1 из L2, но не в данный момент, либо (b) {«без L1 и L2»}’. Если признать эти компоненты значениями граммем одной флективной категории (см. раздел 5), их следует исключить из толкований, и тогда толкования этих глаголов оказываются идентичными. Так же обстоит дело с глаголами ЛЕТЕТЬ1II.a, b, c / ЛЕТൺТЬ1II.a, b, c. У прочих пар — I.3–4 и III — толкования демонстрируют различия, полностью не сводимые к указанному флективному противопоставлению, что должно быть так или иначе отмечено в объединенной словарной статье.

Модели управления

Глаголы ЛЕТАТЬ1I.1, I.2a, b, II.a, b, c — в отличие от соответствующих глаголов ЛЕТЕТЬ1 — имеют дополнительную модель управления [МУ (b)] без актантов конечной и начальной точки, которая «навязывается» дизъюнктом (b) в их толковании и тем самым не препятствует объединению словарных статей.

Глаголы ЛЕТЕТЬ1I.3–4, III и ЛЕТАТЬ1I.3–4, III имеют только по одной модели управления, но эти модели разные, что требует оговорок в единой словарной статье.

Лексические функции

Ради экономии места ЛФ комментируются только для пары ЛЕТЕТЬ1I.1 /ЛЕТАТЬ1I.1, поскольку все сказанное относится, mutatis mutandis, ко всем остальным парам.

• Incep

ЛЕТЕТЬ1I.1 и ЛЕТАТЬ1I.1 имеют разные Incep:

— Incep(ЛЕТЕТЬ1I.1) = ПОЛЕТЕТЬ1I.1, причем ПОЛЕТЕТЬ1I.1 — это форма СОВ вида от ЛЕТЕТЬ1I.1 (по критерию Маслова: Иван вернулся и немедленно полетел в Лондон ~ Иван возвращается и немедленно летит в Лондон).

— Incep(ЛЕТАТЬ1I.1) = ЗАЛЕТАТЬ1I.1. При этом ЗАЛЕТАТЬ1I.1 не является формой СОВ вида от ЛЕТАТЬ1I.1; это самостоятельный глагол со своими семантическими ограничениями. Например: Над городом залетали вертолёты ~ *Над городом залетал вертолёт.

Поскольку мы не можем сформулировать смысловых условий распределения глаголов ПОЛЕТЕТЬ1I.1 vs. ЗАЛЕТАТЬ1I.1, данное расхождение должно эксплицитно указываться в объединенной словарной статье. Тем не менее этот факт сам по себе не препятствует признанию ЛЕТЕТЬ1I.1 и ЛЕТАТЬ1I.1 формами одной лексемы: в словарной статье лексемы допускаются оговорки, касающиеся ее отдельных флективных форм (см. раздел 3).

• «летя1I.1, подняться»

Нестандартная ЛФ «летя1I.1 a, подняться» (ВЗЛЕТЕТЬ) и два десятка аналогичных ЛФ помещены только в ЛЕТЕТЬ1I.1, поскольку в их смысл входит — в виде пресуппозиции — именно ЛЕТЕТЬ1I.1, а не ЛЕТАТЬ1I.1. (Форма НЕСОВ вида от ВЗЛЕТЕТЬ, т. е. ВЗЛЕТАТЬ, означает ‘летя1I.1, подниматься’, а не *‘летая1I.1, подняться’; здесь граммема НЕСОВ относится к ассертивной, а не к пресуппозитивной части смысла ‘взлетать’.)

Данное различие, однако, не мешает объединению словарных статей ЛЕТЕТЬ1I.1 и ЛЕТАТЬ1I.1, поскольку оно полностью контролируется исходным смыслом.

• «летя1I.1, прибыть и отбыть»

Среди прочих нестандартных ЛФ глагол ЛЕТЕТЬ1I.1, в отличие от ЛЕТАТЬ1I.1, имеет ЛФ «летя1I.1, прибыть и отбыть» (СЛЕТАТЬ1I.1: Гусь слетал на озеро). Глагол СЛЕТАТЬ1I.1 означает ‘летя1I.1 из L2 в L1, Х прибыл в L1 и, летя1I.1, отбыл из L1’. Подобные глагольные дериваты с префиксом с-, имеющиеся и у ряда других парных глаголов перемещения (СХОДИТЬ, СБЕГАТЬ, СЪЕЗДИТЬ и т. д.), называют двунаправленными (см. обсуждение и ссылки в [Самедова 2018]).

Аналогично предыдущему случаю, это различие также не препятствует объединению словарных статей.

• «(не)много»

Глагол ЛЕТАТЬ1I.1, в свою очередь, имеет, в отличие от ЛЕТЕТЬ1I.1, нестандартные ЛФ, смысл которых включает семантемы ‘много’ / ‘немного’: «немного» (полeтaл1I.1 полчаса), «достаточномного»(Воробейчик налетался1I.1.), «слишкоммного»(Что-то галки разлeтaлись1I.1.), «не мочь, потому чтослишкоммного» (Этот гусь своё отлетал1I.1.) и «пострадатьпотому, что слишком много»(Долетается1I.1 этот голубок!); все эти ЛФ толкуются через ‘летать1I.1’. Отсутствие этих ЛФ при ЛЕТЕТЬ1I.1 вытекает из принципиальной неквантифицируемости смысла ‘лететь1I.1’: смысл *‘(не)много лететь’ невозможен; тем самым данный факт не должен специально отмечаться в словарной статье, и поэтому он не препятствует объединению словарных статей.

5. Флективная категория направленности

Сравнение приведенных выше словарных статей показывает, что толкования шести пар ряда глаголов, а именно ЛЕТЕТЬ1I.1, 2а, 2b, II.a, b, c и ЛЕТАТЬ1I.1, 2а, 2b, II.a, b, c различаются одинаково: только компонентами ‘в L1 из L2 и в данный момент’ vs. ‘либо (а) в L1 из L2, но не в данный момент, либо (b) {«без L1 и L2»}’. Это противопоставление соответствует определению флективной категории, т. е. определению 1 (см. раздел 2):

- Данное противопоставление обязательно.

- Данное противопоставление выражается регулярно — семантически, формально и комбинаторно.

- Класс парных глаголов перемещения является важным в русском языке.

Тем самым смысловая оппозиция членов пар «моторно-кратный глагол ~ моторно-некратный глагол» должна описываться посредством флективной категории, которую предлагается назвать категорией направленности. Этот термин соответствует предложению А. В. Исaченко [1960: 311]; ср. также [Шведова (ред.) 1970: 345–346; 1980: 590–591]. Интересно, что уже в словаре [Ушаков (ред.) 1935–1940] моторно-кратный член пары описывался простой отсылкой к моторно-некратному члену, сопровождаемой таким указанием: «с той разницей, что лететь означает движение в один прием и в одном направлении, а летать — движение, повторяющееся и совершающееся в разное время и в разных направлениях». По существу, мы видим здесь неточно сформулированное определение граммем интересующей нас категории.

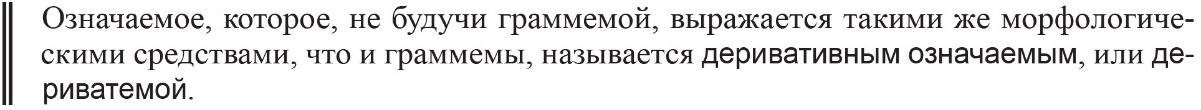

Категория направленности содержит две граммемы: ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ и НЕНАПРАВЛЕННОСТЬ:

ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ :‘в L1 из L2 и в данный момент’

НЕНАПРАВЛЕННОСТЬ :‘либо (а) в L1 из L2, но не в данный момент, либо (b) {«без L1 и L2»}’

Подчеркнем, что компонент (b) в означаемом граммемы ненаправленности — это не смысл, а семантическая операция: {«удалить из смысла глагола конечную и начальную точки движения»}, см. раздел 4.2, комментарий ①. Иначе говоря, значение граммемы НЕНАПРАВЛЕННОСТЬ содержит операцию вычитания.

NB: Подобные «вычитательные» значения граммем не слишком распространены, но хорошо известны [Мельчук 1998: 392]; например:

- Супрессивный залог блокирует выражение того или иного семантического актанта; например, в польском: Z uwagą przeczytano tę ksiażkę букв. ‘С вниманием прочитано эту книгу’, где Агенс выражен быть не может. Иначе говоря, означаемое супрессива предполагает вычитание.

- Декаузатив «усекает» у смысла глагольной основы семантему ‘каузировать’ вместе с Каузатором: например, СВАРИТЬ ‘каузировать стать вареным’, а СВАРИТЬСЯ ‘стать вареным’, т. е. означаемое суффикса -ся в данной комбинации тоже является вычитательным.

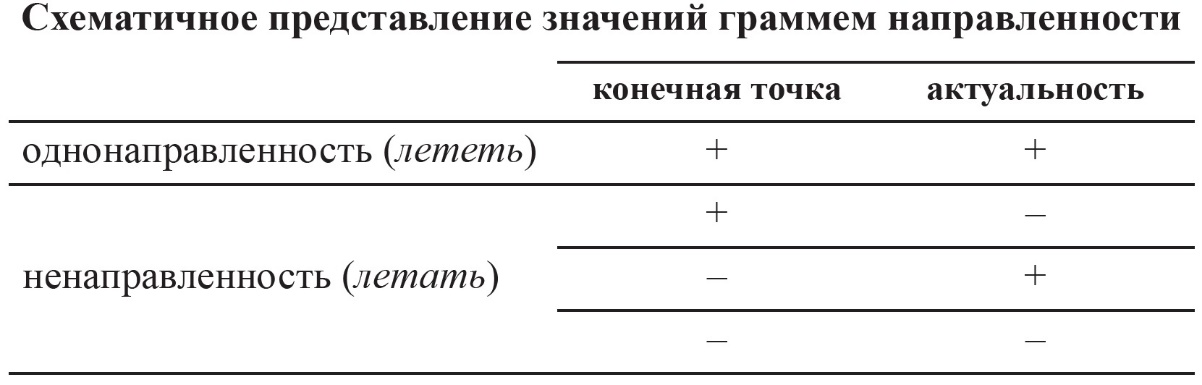

Говоря неформально, означаемые граммем направленности состоят из содержательных компонентов — пространственного и времeнного, соответствующих двум бинарным параметрам:

- — направленность / ненаправленность, т. е. наличие / отсутствие предполагаемой конечной точки движения;

- — актуальность / неактуальность, т. е. наличие / отсутствие наблюдаемости события; актуальность имплицирует существование некоего момента, в который (реальный или воображаемый) наблюдатель может видеть описываемое событие (см. раздел 4.2, комментарий ①).

Указанные параметры задают четыре возможных комбинации, лишь одна из которых выражается формой однонаправленности глагола движения, а все остальные — формой ненаправленности. Другими словами, однонаправленная форма предполагает фиксированную конечную (и начальную) точку движения и фиксированный момент наблюдения; ненаправленная форма исключает хотя бы один из этих факторов — пространственный или временной (см. таблицу 1, с. 52).

Релевантность конечной точки и актуальности для характеристики граммем направленности отмечались практически всеми исследователями начиная с Карцевского [Karcevski 1927/2004: 109].

Таблица 1

Комментарии

I. Флективный статус категории направленности

• Обе фразы (5) неправильны сугубо в языковом отношении — описываемая ситуация нормальна и понятна, но соответствующий «русский» смысл неправилен:

(5) а. *Сегодня гуси летели над озером много раз.

b. *Сегодня гуси летели над озером только один раз.

Во фразе (5а) имеется противоречие между смыслом ‘один раз’, который имплицитно содержится в компоненте ‘в данный момент’ толкования глагола ЛЕТЕТЬ1 и смыслом словосочетания много раз; поскольку здесь замешано грамматическое, а именно флективное значение, результат воспринимается именно как языковая аномалия, а не как чисто логический абсурд [Апресян 1990; 1995: 598–628]. Фраза (5b) содержит тавтологию (‘один раз’ и один раз), которая по той же причине тоже оказывается языковой аномалией.

• Если мы признаём формы взлететь и взлетать флективными формами одной лексемы, то неестественно считать, что лететь и летать — формы разных лексем.

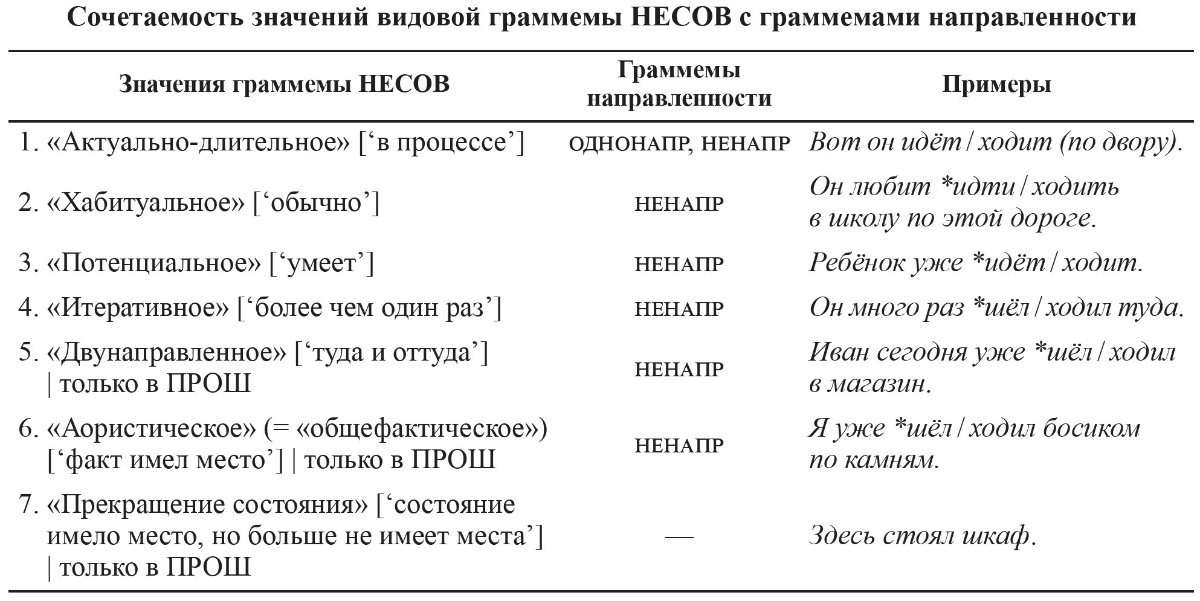

II. Категория направленности и глагольный вид

Категория направленности тесно примыкает к глагольному виду.

• Направленность различается исключительно в НЕСОВ виде, так что ее граммемы присоединяются к граммеме НЕСОВ вида. Более точно, противопоставление по направленности имеет место только в актуально-длительном значении НЕСОВ вида: во всех остальных его значениях возможна лишь форма ненаправленности; см. таблицу 2 [Гловинская 2001: 255–256; Зализняк и др. 2015: 26–32]. Таблица 2

Ненаправленные глаголы могут иметь шесть из семи значений НЕСОВ вида; у них нет «прекращаемостного» значения.

NB: Если при ненаправленном глаголе выражена конечная точка движения, то он не имеет и аористического значения. В самом деле, сравним (6а), где БЫТЬ выступает в аористическом значении, и (6b), где у ХОДИТЬ такого значения нет: (6) а. Я был в этом музее. ≡ ‘В прошлом имел место факт «Я ØБЫТЬ-НАСТ в этом музее»’.

b. Я ходил в этот музей. ≡ 1) ‘В прошлом имел место факт «Я хожу в этот музей»’ [итеративное значение]. ≡ 2) ‘В прошлом имел место факт «Я прибыл в этот музей и отбыл оттуда»’ [двунаправленное значение].

Значение прекращения состояния невозможно для глаголов перемещения в силу их смысла (перемещение — это действие, а не состояние).

• Граммемы числа и времени не затрагивают смысла соответствующей лексемы: носы — это ‘нос’ в количестве более одного, а писал — это ‘писать’, помещенное в прошедшее время. Направленность же имеет иную природу: как и граммемы вида, граммема ненаправленности воздействует на смысл глагола: в форме ненаправленности глагол может терять семантемы конечной и начальной точки.

• Граммемы направленности выражаются с помощью того же морфологического механизма, что и виды — посредством противопоставления основообразующих суффиксов:

-аvs. -аj(беж + а + ть ~ бег + а[ j] + ть, гн + а + ть ~ гон' + а[ j]+ть),-еvs. -аj(лет + е + ть ~ лет + а[ j] + ть),-иvs. -аj(тащ + и + ть ~ таск + а[ j] + ть),-Øvs. -и(вес + Ø + ти ~ вод + и + ть, нес + Ø + ти ~ нос + и + ть) и т. д.

• Направленность нередко называют подвидом, но логически это невозможно: вид представляет собой множество граммем; следовательно, подвид должен быть подмножеством этих граммем. Направленность есть отдельная флективная категория11.

III. «Двунаправленность»

Важный частный случай ненаправленности представлен во фразах типа (7), где речь идет о перемещении туда и оттуда и где выступает ненаправленная форма: (7) Вчера Иван ходил в магазин только один раз.

В таких случаях реализуется первый член дизъюнкции в толковании граммемы НЕНАПРАВЛЕННОСТЬ: ‘не в данный момент’. Форма ходил означает здесь ‘ходил туда и оттуда’; смысл двунаправленности могут выражать и все прочие ненаправленные глаголы: В январе Иван пять раз летал в Лондон 〈плавал на тот берег, таскался на рынок〉. Более того, «двунаправленность», или, точнее, «направленность туда и оттуда», может выражаться любым глаголом в прошедшем времени несовершенного вида, собственный смысл которого допускает обратимость, т. е. аннулирование действия; например: Кто-то перекладывал бумаги на моём столе [теперь они лежат в старом порядке] [Апресян 1995: 34–36]. Поэтому двунаправленность признаётся одним из значений граммемы НЕСОВ. Как видно из таблицы 2, НЕСОВ вид в значении двунаправленности исключает форму направленности.

IV. Формы tantum категории направленности

Как и любая флективная категория, категория направленности допускает при определенных лексемах только одну из двух возможных граммем: так, лексема ЛЕТЕТЬV (Годы летят) существует только в форме однонаправленности.

V. Терминология

Используемые русские термины для однонаправленных и ненаправленных глаголов обсуждаются в [Пашкина 2007]. По-английски и по-французски однонаправленные глаголы принято называть determinаte / déterminés, а ненаправленные — indeterminаtе / indéterminés. Возможно, более наглядными наименованиями были бы термины unidirectional / unidirectionnels и non-directional / non directionnels.

6. Единая словарная статья глагола ЛЕТЕТЬ1

Сравнение гипотетических вокабул ЛЕТЕТЬ1 и ЛЕТАТЬ1 показывает, что количество семантически немотивированных расхождений между ними невелико, что позволяет объединить их в одну вокабулу. При этом, разумеется, имеющиеся расхождения должны быть эксплицитно указаны: в нашем тексте они выделены красным цветом.

В качестве имени единой вокабулы выбирается форма однонаправленности — ЛЕТЕТЬ1, поскольку она представляется более простой как семантически (граммема ненаправленности семантически сложнее), так и морфологически (формы ненаправленности образуются присоединением продуктивного суффикса -аjу глаголов ЛЕТАТЬ, КАТАТЬ, ТАСКАТЬ и т. д. или присоединением тематического суффикса -ик нетематической основе у глаголов ВОДИТЬ и НОСИТЬ).

ЛЕТЕТЬ1, несов. вид, однонаправленный (СОВ [начинательность]: полететь1 | однонапр.) (ненаправленный: летать)

I. 1. Птица / насекомое летит / летает.

I. 2a. Летательный аппарат летит / летает.

I. 2b. Человек летит / летает на летательном аппарате.

I. 3. Камни / пули / метеоры летят / летают.

I. 4. Пыль / пух летит / летает по ветру.

II. a. Поезд / катер летит / летает.

II. b. Курьер летит во дворец. | Официанты летают по залу.

II. c. Иван летит / летает на своём велике.

III. Песни / думы летят / летают.

IV. 1. [Форма НЕСОВ вида — лететь — к некоторым приставочным глаголам: ЛЕТЕТЬ1IV.1 ~ СЛЕТАТЬ1I.1]

IV. 2. [Синоним — лететь — к некоторым приставочным глаголам НЕСОВ вида: ЛЕТЕТЬ1IV.2 ~ ПРОЛЕТАТЬ1III]

V. Время летит / *летает.

VI. Руки пианиста летают / *летят над клавишами.

VII. Деньги летят / *летают.

♦

ЗАЛЕТЕТЬ2 ‘нечаянно забеременеть’

НАЛЕТЕТЬ3 ‘напасть’ [Иван сразу налетел на меня: «Где ты был?»]

НАЛЕТЕТЬ4 ‘наскочить, удариться’ [Лодка налетела бортом на скалу.]

ОТЛЕТЕТЬ2 ‘отвалиться’; ‘отскочить’

ПОЛЕТЕТЬ2 ‘упасть’

ПОЛЕТЕТЬ3 ‘поломаться’ [Mой жёсткий диск полетел 〈летит〉 уже в третий раз.]

РАЗЛЕТЕТЬСЯ2 ‘разбиться’

СЛЕТЕТЬ3 ‘отвалиться’

7. Заключение

Анализ предложенного лексикографического описания типичной пары глаголов направленности ЛЕТЕТЬ1 / ЛЕТАТЬ1 позволяет ответить на вопросы, поставленные в разделе 1.2:

1. Различия между членами стандартной пары глаголов направленности сводятся к следующему семантическому противопоставлению:

‘в L1 из L2 и в данный момент’ ~

‘либо (а) в L1 из L2, но не в данный момент, либо (b) {«без L1 и L2»}’.

2. Это противопоставление выражается посредством двух граммем флективной категории направленности: ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ vs. НЕНАПРАВЛЕННОСТЬ.

3. Оба члена пары глаголов направленности могут быть описаны одной словарной статьей. Подчеркнем, однако, что раздельное и единое словарные описания в данном случае строго эквивалентны в том смысле, что оба содержат одну и ту же лексикографическую информацию. Тем самым выбор между ними не является предметом теоретической дискуссии: он должен основываться на соображениях наглядности и удобства для того, кто пользуется печатным словарем.

Библиография

- 1. Апресян 1964 — Апресян Ю. Д. О сильном и слабом управлении. Вопросы языкознания, 1964, 3:32–49.

- 2. Апресян 1965 — Апресян Ю. Д. Опыт описания значений глаголов по их синтаксическим признакам (типам управления). Вопросы языкознания, 1965, 5: 51–66.

- 3. Апресян 1990 — Апресян Ю. Д. Языковые аномалии: типы и функции. Res Philologica: Филологические исследования. Памяти академика Георгия Владимировича Степанова (1919–1986). Лихачёв Д. С. (ред.). М.; Л.: Наука, 1990, 50–71.

- 4. Апресян 1994 — Апресян Ю. Д. О языке толкований и семантических примитивах. Извeстия АН. Сер. литературы и языка, 1994, 4: 27–41.

- 5. Апресян 1995 — Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. II: Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995.

- 6. Апресян 2000 — Апресян Ю. Д. Лингвистическая терминология словаря. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 2. Апресян Ю. Д. (ред.). М.: Языки русской культуры, 2000, XVIII–XLV.

- 7. Апресян 2004 — Апресян Ю. Д. Акциональность и стативность как сокровенные смыслы (охота на оказывать). Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура. Сборник статей в честь Н. Д. Арутюновой. Апресян Ю. Д. (ред.). М.: Языки славянской культуры, 2004, 13–33.

- 8. Апресян 2009 — Апресян Ю. Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. I: Парадигматика. М.: Школа «Языки славянских культур», 2009.

- 9. Апресян 2013 — Апресян Ю. Д. Бегать и бежать: словарные статьи «Активного словаря русского языка». Вестник РГГУ, серия «Филологические науки. Языкознание», 2013, 109(8): 46–75.

- 10. Апресян и др. 2010 — Апресян Ю. Д., Богуславский И. М., Иомдин Л. Л., Санников В. З. Теоретические проблемы русского синтаксиса: взаимодействие грамматики и словаря. М.: Языки славянских культур, 2010.

- 11. Апресян 2014–2018 — Активный словарь русского языка. Апресян Ю. Д. (ред.). Тт. 1–2: М.: Языки славянской культуры, 2014; т. 3: М.; СПб.: Нестор-История, 2018.

- 12. Зализняк и др. 2015 — Зализняк Анна А., Микаэлян И. Л., Шмелёв А. Д. Русская аспектология: в защиту видовой пары. М.: Языки славянской культуры, 2015.

- 13. Исаченко 1960 — Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология, ч. 2. Братислава: Изд-во Словацкой академии наук, 1960.

- 14. Кронгауз 1996 — Кронгауз М. А. SEXUS, или проблема пола в русском языке. Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сборник к 60-летию Андрея Анатольевича Зализняка. Николаева Т. М. (ред.). М.: Индрик, 1996, 510–526.

- 15. Майсак 1999 — Майсак Т. А. Асимметрия валентностей у глаголов движения: «русский вариант». Труды Международного семинара «Диалог 99» по компьютерной лингвистике и ее приложениям. Т. 1. Нариньяни А. С. (ред.). Таруса, 1999, 172–185.

- 16. Майсак, Рахилина 1999 — Майсак Т. А., Рахилина Е. В. Семантика и статистика: глагол идти на фоне других глаголов движения. Логический анализ языка: Языки динамического мира. Арутюнова Н. Д., Шатуновский И. Б. (ред.). Дубна: Международный ун-т природы, общества и человека “Дубна”, 1999, 53–66.

- 17. Мельчук 1997 — Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. 1: Слово. М.: Языки русской культуры; Вена: Wiener Slawistischer Almanach, 1997.

- 18. Мельчук 1998 — Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. 2: Морфологические значения. М.: Языки русской культуры; Вена: Wiener Slawistischer Almanach, 1998.

- 19. Мельчук, Жолковский 1984 — Мельчук И. А., Жолковский А. К. Толково-комбинаторный словарь русского языка. Вена: Wiener Slavistischer Almanach, 1984.

- 20. Мельчук, Жолковский 2016 — Мельчук И. А., Жолковский А. К. Толково-комбинаторный словарь русского языка. Изд. 2-е, испр. М.: Языки славянской культуры, 2016.

- 21. Пашкина 2007 — Пашкина Е. С. Глаголы движения русского языка: концептуально-терминологический аппарат. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, серия III: Филология, 2007, 3(9): 33–42.

- 22. Самедова 2018 — Самедова Н. Г. Имперфективы типа ХОДИТЬ и перфективы типа СХОДИТЬ: статус аспектуальных отношений. Актуальные проблемы и перспективы русистики. Кастельви Ж., Зайнульдинов А., Гарсия И., Руис-Соррилья М. (ред.). Барселона: Trialba Ediciones, 2018, 1482–1494.

- 23. Ушаков 1935–1940 — Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. М.: Советская энциклопедия, 1935–1940.

- 24. Шахматов 1927 — Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Т. 2: Учение о частях речи. Л.: Издво АН СССР, 1927.

- 25. Шведова (ред.) 1970 — Шведова Н. Ю. (ред.). Грамматика современного русского литературного языка. М.: Наука, 1970.

- 26. Шведова (ред.) 1980 — Шведова Н. Ю. (ред.). Русская грамматика. Т. I. М.: Наука, 1980.

- 27. Bogusławski 1991 — Bogusławski А. Semantic primes for agentive relations. Lingua Posnaniensis, 1991, 32/33: 39–64. [Reprinted in: Bogusławski A. Sprawy słowa — Word Matters. Warszawa: Veda, 1994, 330–352.]

- 28. Fontaine 1973 — Fontaine J. Sur la nature de l’opposition dans la catégorie dite des verbes de mouvement en russe contemporain. Revue des études slaves, 1973, 49 (Communications de la délégation française au VIIe Congrès international des slavistes): 147–158.

- 29. Fontaine 1983 — Fontaine J. Grammaire du texte et aspect du verbe en russe contemporain. Paris: Institut d’études slaves, 1983.

- 30. Foote 1967 — Foote I. P. Verbs of motion. Studies in the Modern Russian language, No. 1. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1967, 4–33.

- 31. Forsyth 1963 — Forsyth J. The Russian verbs of motion. Modern Languages, 1963, 44: 147–152.

- 32. Garde 1965 — Garde P. Verbes déterminés et verbes itératifs dans les langues slaves. Slavia, 1965, 34: 177–189.

- 33. Gepner 2016 — Gepner M. The semantics of motion verbs in Russian. The Baltic international yearbook of cognition, logic and communication, 2016, 11 (Number: Cognitive, Semantic and Crosslinguistic Approaches): 1–31.

- 34. Guiraud-Weber 1992 — Guiraud-Weber M. Les verbes de mouvement russes et leurs équivalents français. Linguistique et slavistique (Mélanges offerts à Paul Garde). Guiraud-Weber M., Zaremba Ch. (éd.). Paris: Institut des études slaves, 1992, 223–237.

- 35. Iordanskaja 2007 — Iordanskaja L. Lexicographic definition and lexical co-occurrence: Presuppositions as a ‘no-go’ zone for the meaning of modifiers. Proc. of the Third International Conf. on the MeaningText Theory. Gerdes K., Reuther T., Wanner L. (eds.). Klagenfurt: Wiener Slawistischer Almanach, 2007, 215–227.

- 36. Janda 2008 — Janda L. Motion verbs and the development of aspect in Russian. Scando-Slavica, 2008, 54: 179–197.

- 37. Kagan 2007 — Kagan O. On the semantics of verbs of motion in Russian. Proc. of Israel Association for Theoretical Linguistics, 2007, 23: 1–15.

- 38. Karcevski 1927/2004 — Karcevski S. Système du verbe russe : essai de linguistique synchronique. Paris: Institut d’études slaves, 2004.

- 39. Levine 2018 — Levine J. Russian grammar. New York: McGraw-Hill Education, 2018.

- 40. Mel’čuk 2012 — Mel’čuk I. Semantics: From meaning to text. Vol. 1. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2012.

- 41. Mel’čuk 2013 — Mel’čuk I. Semantics: From meaning to text. Vol. 2. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2013.

- 42. Mel’čuk et al. 1995 — Mel’čuk I., Clas A., Polguère A. Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire. Bruxelles: Duculot, 1995.

- 43. Mel’čuk et al. 1984–1999 — Mel’čuk I. et al. Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques. I–IV. Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1984–1999.

- 44. Veyrenc 1980 — Veyrenc J. Études sur le verbe russe. Paris: Institut d’études slaves, 1980.