- Код статьи

- S0373658X0008300-9-1

- DOI

- 10.31857/S0373658X0008300-9

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 1

- Страницы

- 84-103

- Аннотация

Статья посвящена рассмотрению способов передачи репортативной речи в удэгейском языке. Показывается, что европоцентристские представления о «прямой» и «косвенной» речи как об основных типах передачи цитированной речи не подтверждаются данными рассматриваемого языка. Удэгейский язык использует иную систему, основанную на строгом разграничении уровней цитирования, а также на четком разграничении авторской и репортативной речи при помощи маркирования не только начала, но и конца репортативного отрывка.

- Ключевые слова

- индексикальный сдвиг, косвенная речь, прямая речь, тунгусо-маньчжурские языки, удэгейский язык, чужая речь

- Дата публикации

- 02.03.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 35

- Всего просмотров

- 790

Введение

Исследования способов передачи репортативной (цитированной) речи на материале тунгусо-маньчжурских языков практически не проводились. В большинстве грамматик этих языков отсутствуют специальные разделы, посвященные тому, как передается репортативная1 речь. Такое невнимание к этим вопросам связано, по-видимому, с тем, что имплицитно предполагалось, что в этих языках отсутствуют сложные стратегии передачи репортативной речи. Данная статья задумана с целью показать ошибочность таких представлений.

В первой части статьи дается определение понятия «репортативная речь», показывается недостаточность традиционного выделения двух типов: прямой и косвенной речи. Предлагается классификация стратегий кодирования репортативной речи в языках мира на основе двух параметров: 1) наличие или отсутствие синтаксической связи между матричной клаузой и цитированием и 2) тип маркирования местоимений относительно реального или репортативного момента речи. Во второй части статьи рассматриваются стратегии кодирования репортативной речи, используемые удэгейским языком. Показывается, что в удэгейском языке существуют три стратегии, хотя их частотность различна. Демонстрируются приемы передачи сложной многоярусной репортатичной речи, используемые в традиционном нарративе. Делается вывод о наличии у удэгейцев прошлом разработанной сказительской традиции.

1. Репортативная речь и ее передача в языках мира

1.1. Две коммуникативные ситуации

Репортативная речь связана с наличием двух коммуникативных ситуаций: реальной и репортативной (той, о которой рассказывается). Соответственно, имеются две пары локуторов: реальные говорящий и слушающий и репортативные говорящий и слушающий. До сих пор ни в русскоязычной, ни в англоязычной научной литературе не существует общепризнанных терминов, которые кодировали бы эти пары локуторов. Исследователи используют каждый свою терминологию: «реальный» и «текстовый говорящий» [Толдова, Сердобольская 2014], «внешние» и «внутренние локуторы» [Князев 2017], “reporter” и “speaker” [Coulmas 1986]; “primary speaker / addressee” и “reported speaker / addressee” [Evans 2013]; “current speaker” и “reported speaker” [Nikitina 2012a; Spronck, Nikitina 2019]; “сurrent speaker” и “original speaker” [Aikhenvald 2007]; используются термины «авторская» и «чужая речь» [Волошинов 1928/1995]; список можно продолжить.

Я буду называть реальную коммуникативную ситуацию внешней, а ту, о которой рассказывается, — внутренней коммуникативной ситуацией2; соответственно, будут различаться внешние говорящий и слушающий и внутренние говорящий и слушающий.

Важным параметром анализа репортативной речи является то, относительно какой коммуникативной ситуации кодируются в ней местоимения и другие шифтерные категории. Например, сказанное кем-то Я не приду может быть передано как прямое цитирование: Онi сказал: «Яi не приду», как пересказ: Онi сказал, что (онi) не придет или *Онi сказал, что яi не приду. Последняя стратегия в русском языке не используется, но весьма распространена в языках мира.

В соответствии с принятой в данной работе терминологией, кодирование местоимений и других шифтерных категорий относительно внутренней коммуникативной ситуации будет называться внутренней отсылкой, а кодирование относительно внешней коммуникативной ситуации — внешней отсылкой.

1.2. «Прямая» и «косвенная» речь

Наличие нескольких пар локуторов в одном контексте создает угрозу референциального конфликта. Чтобы этого избежать, языки используют особые стратегии передачи репортативной речи. Традиционно в грамматиках выделялись две основные стратегии: «прямая» и «косвенная» речь ([Bally 1912; Есперсен 1958; Coulmas 1986; Волошинов 1928/1995] и мн. др.). Наличие этих стратегий представлялось своего рода если не универсалией, то фреквенталией. При этом предполагалось, что данные стратегии выделяются не только на формальном основании, но и «по смыслу». Приведу два характерных определения прямой и косвенной речи, где они определяются «от значения»:

«Прямую речь определяют обычно как точное воспроизведение речевого акта от лица текстового говорящего с сохранением всех экспрессивных и дейктических элементов» [Толдова, Сердобольская 2014: 111]. ЛЭС указывает, что прямая речь претендует «не только на передачу предметного содержания чужого высказывания, но и на буквальное воспроизведение его формы со всеми характерными грамматическими, лексическими, интонационными, стилистическими особенностями» [ЛЭС 1990: 404].

Косвенная же речь — это «пересказ чужой речи с точки зрения реального говорящего» [Толдова, Сердобольская 2014: 68].

Вместо определений «от значения» я буду использовать формально е определение «прямой» и «косвенной» речи: это стратегии передачи репортативной речи, различающиеся по двум параметрам: 1) тип отсылки шифтерных единиц (внешняя или внутренняя); 2) наличие / отсутствие синтаксического подчинения. Для того, чтобы отличать эти термины от тех же слов в обычном понимании, я буду называть их «репортативная прямая речь» и «репортативная косвенная речь».

Репортативная прямая речь, во-первых, характеризуется внутренней отсылкой шифтерных категорий и, во-вторых, представляет собой независимое высказывание, «“трансплантированное” в исходном (“прямом”) виде в главное предложение» [Князев 2017: 74].

Репортативная косвенная речь предполагает: 1) внешнюю отсылку шифтерных единиц; 2) передачу чужой речи с помощью синтаксического подчинения [Там же: 74].

Проиллюстрирую сказанное следующим примером. Имеются две пары локуторов. Первая пара (внутренние локуторы) — Иван (говорящий) и Мария (слушающий). Вторая пара (внешние локуторы) — Петр (говорящий) и Ольга (слушающий). Иван нечто сообщил Марии; Петр рассказывает Ольге о том, что именно Иван сказал Марии. Разговор Ивана и Марии — внутренняя коммуникативная ситуация, а разговор Петра и Ольги — внешняя.

1. Репортативная прямая речь: синтаксического подчинения нет, отсылка к внутренней ситуации (к разговору Ивана и Марии). Иван (внутренний говорящий) кодируется местоимением 1 лица «я», Мария (внутренний слушающий) кодируется формой 2 лица «ты»; Петр и Ольга кодируются местоимениями 3 лица.

(1) Петр говорит Ольге: a. «Иван сказал Марии: “Он (Петр) видел ее (Ольгину) матушку и не признал”». b. «Иван сказал Марии: “Я (Иван) видел ее (Ольгину) матушку и не признал”». c. «Иван сказал Марии: “Я (Иван) видел твою (Марии) матушку и не признал”». d. «Иван сказал Марии: “Он (Петр) видел твою (Марии) матушку и не признал”».

2. Репортативная косвенная речь: имеется синтаксическое подчинение, отсылка местоимений к внешней ситуации. Кодирование местоимений меняется: теперь они соотносятся с внешней коммуникативной ситуацией (с разговором Петра и Ольги): местоимение я относится к Петру, а ты — к Ольге; Иван и Мария кодируются местоимениями 3 лица.

(2) Петр говорит Ольге: a. «Иван сказал Марии, что я (Петр) видел твою (Ольгину) матушку и не признал». b. «Иван сказал Марии, что он (Иван) видел твою (Ольгину) матушку и не признал». c. «Иван сказал Марии, что он (Иван) видел ее (Марии) матушку и не признал». d. «Иван сказал Марии, что я (Петр) видел ее (Марии) матушку и не признал».

Репортативная прямая и репортативная косвенная речь — стратегии, характерные для многих европейских языков, где эти типы речи строятся сходным образом — посредством зависимых клауз, ср. перевод (2а) на некоторые из них: Англ. Peter says to Olga: “John told Mary that I saw your mother and did not recognize her.”

Фр. Pierre dit à Olga : « Jean a dit à Marie que j’avais vu votre mère et que je ne l’avais pas reconnue. »

Итал. Pietro dice a Olga : «Jean ha detto a Marie che ho visto tua madre e non l’ho riconosciuta».

Такое же последовательное кодирование косвенной речи по внешней коммуникативной ситуации находим и в эсперанто:

Эсперанто: Petro diras al Olga : «Ioano diris al Marie, ke mi vidis vian patrinon kaj ne rekonis ŝin».

Этот искусственный язык был создан с сохранением многих особенностей европейских языков, которые на поверку не являются универсальными3.

Материал языков мира не укладывается в традиционную дихотомию «прямая vs. косвенная речь». «Типология цитируемой речи долгое время была беспорядочной и неудовлетворительной областью из-за огромного количества способов, которыми языки могут отклоняться от традиционных идеалов “прямой” и “косвенной” речи. Это породило множество терминов для неканонических типов — полупрямых, полукосвенных, квазипрямых и т. д., которые плохо соотносятся со многими промежуточными категориями. Возможно, еще более прискорбным является тот факт, что типологическое исследование цитируемой речи в целом было довольно неясным в отношении того, как должна выглядеть “истинная” косвенная речь» [Evans 2013: 67].

Делались попытки представить иные типы кодирования цитированной речи как некий континуум, где «прямая» и «косвенная» речь были бы крайними точками, между которыми располагались бы другие типы кодирования репортативной речи. Накопленный материал разных языков показывает, что стратегии передачи чужой речи не укладываются в такой “direct-indirect continuum” [Nikitina, Bugaeva (forthc.)]. Помимо «прямой» и «непрямой» речи существуют другие типы передачи репортативной речи, каждый из которых обладает особенностями, несводимыми к линейному квантитивному континууму.

1.3. Типы репортативной речи

К настоящему времени «европоцентризм» в исследовании типов кодирования репортативной речи в значительной степени преодолевается (подробнее см. [Nikitina, Bugaeva (forthc.); Spronck, Nikitina 2019]). Николас Эванс представил характеристику «канонических» прямой и косвенной речи [Evans 2013: 67]. Т. Гюльдеман, а вслед за ним Т. Никитина и А. Бугаева расширили рассмотрение типов репортативной речи, введя «логофорическую» стратегию в качестве третьего типа передачи репортативной речи, принципиально отличного от прямой и косвенной речи [Güldemann 2003; 2008; Nikitina 2012a; Nikitina, Bugaeva 2018; forthc.].

Имеет смысл ввести в рассмотрение еще две стратегии кодирования репортативной речи, которые давно известны и неоднократно обсуждались: репортативную речь с индексикальным сдвигом и свободную косвенную речь (франц. «style indirect libre»).

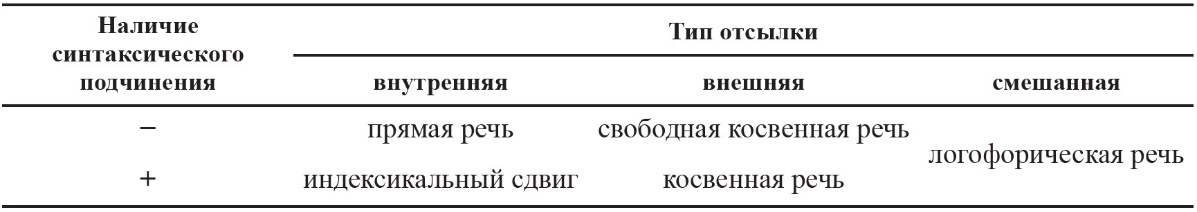

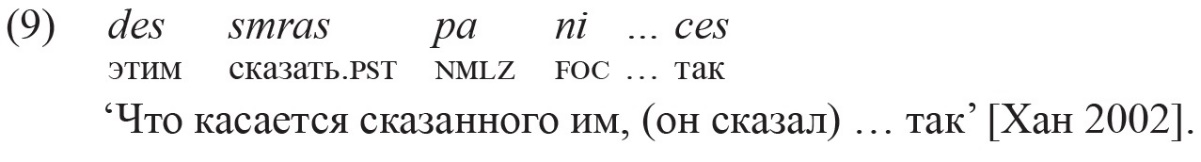

Тип референции и наличие синтаксического подчинения являются несвязанными параметрами, что позволяет построить следующую классификацию:

Таблица

Типы репортативной речи4

Репортативная прямая речь характеризуется отсутствием синтаксического подчинения и внутренним типом отсылки. Пример: Волк сказал: «Красная Шапочка, я тебя сейчас съем».

Репортативная косвенная речь предполагает наличие синтаксического подчинения; для нее характерна внешняя отсылка (кодирование шифтерных единиц относительно реальной коммуникативной ситуации). Пример: Волк сказал Красной Шапочке, что он ее сейчас съест5.

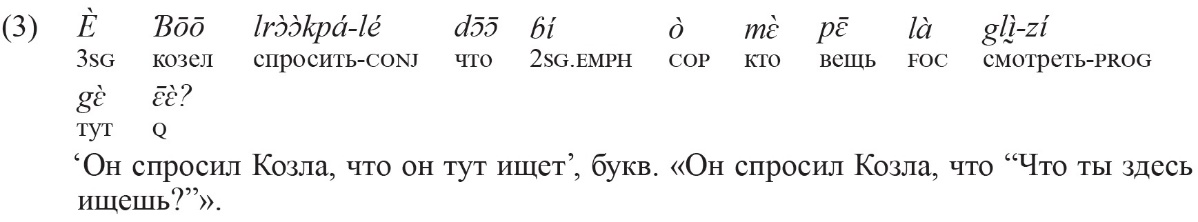

Конструкции c индексикальным сдвигом связаны с наличием синтаксического подчинения и одновременно с внутренней отсылкой местоимений. Такие конструкции встречаются во многих языках мира [Shklovsky, Sudo 2014; Knyazev 2016; 2019]. Пример из языка муан (южные манде < семья нигер-конго):

Примером конструкций, близких к конструкциям с индексикальным сдвигом, в русском языке могут служить варианты конструкций с цитативом мол и синтаксическим подчинением [Плунгян 2008; Литвиненко и др. 2009; Падучева 2011; Толдова, Сердобольская 2014]. Пример: Волк сказал Красной Шапочке, что я, мол, тебя сейчас съем.

Свободная косвенная речь стала известна в первую очередь как литературный прием, который впервые был описан Ш. Балли как «style indirect libre» для французского языка [Bally 1912]. Пример: Волк огляделся. Вот идет Красная Шапочка. Не съесть ли ее сейчас?

В действительности, такая речь распространена значительно шире. К этому типу примыкают разговорные конструкции с отсутствием синтаксической связи и внешней отсылкой: Он сказал, он понял, как к нам пройти; англ. He said he would never speak to me. Возможно, такие примеры следует рассматривать как конструкции с эллипсисом показателя синтаксической связи.

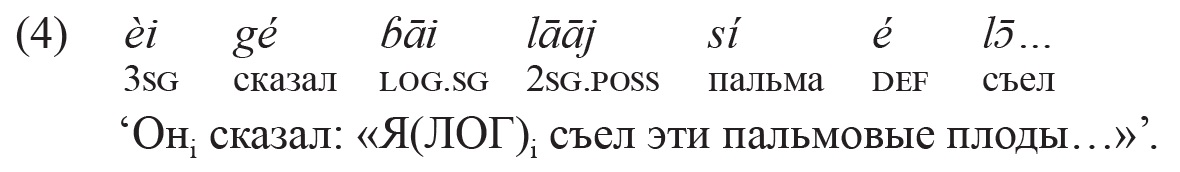

Логофорическая речь (встречаются также названия “semi-direct” [Aikhenvald 2007], “bi-perspectival” [Evans 2013] и нек. др.) характеризуется наличием особых логофорических местоимений, которые соотносятся с внутренним говорящим; остальные участники внутренней коммуникативной ситуации (слушающий и не-локуторы) имеют внутреннюю отсылку (как в прямой речи) [Nikitina 2012a; Nikitina, Bugaeva 2018; forthc.].

Пример из языка уан [Nikitina, Bugaeva (forthc.)]:

В примере (4) употреблено логофорическое местоимение ɓā, которое кореферентно внутреннему говорящему; при замене его на личное местоимение 3 лица è смысл меняется: съевшим пальмовые плоды становится не локутор, а кто-то другой.

Логофорическая стратегия, как и стратегия с индексикальным сдвигом, не укладывается в представление о репортативных стратегиях как о некотором континууме, на полюсах которого находятся «канонические» прямая и косвенная речь. Предлагаемый для логофорической стратегии термин «полупрямая» речь (см. выше) является неудачным, поскольку создает ложное представление о том, что эта стратегия является переходной от прямой к косвенной, в то время как она связана с наличием особых местоимений, которые отсутствуют в европейских языках (о критике представления репортативных стратегий как континуума см. [Nikitina, Bugaeva 2018; forthc.]).

2. Стратегии оформления репортативной речи в удэгейском языке

2.1. Материалы исследования

Выше было показано, что существует большее число стратегий передачи репортативной речи, нежели только прямая и косвенная. Представленная выше классификация сделана по двум параметрам и отражает только самые общие характеристики таких стратегий. Ниже будет рассмотрено то, как передается репортативная речь в удэгейском языке.

Репортативная речь на материале удэгейского языка специально не изучалась, однако в грамматике И. Николаевой и М. Тольской можно найти примеры, иллюстрирующие способы передачи репортативной речи во вложенной клаузе [Nikolaeva, Tolskaya 2001: 449].

Данная статья основана на исследовании корпуса текстов. Корпус удэгейских аннотированных текстов включает 41 910 слов. Основная часть корпуса — традиционные нарративы: сказки, предания, бытовые истории, описания традиционных практик, в том числе шаманских; около 5 % составляют учебные тексты и песни. Большинство текстов были записаны в период с 30-х по 80-е гг. ХХ в. (см. список источников), когда удэгейский язык был живым средством коммуникации нескольких языковых сообществ. Корпус содержит большое количество примеров передачи чужой речи.

В исследованных текстах, а также в научной литературе, найдены три из рассмотренных выше типов кодирования репортативной речи: репортативная прямая речь, репортативная косвенная речь и конструкции с индексальным сдвигом. Частотность употребления этих стратегий чрезвычайно различна. В подавляющем числе случаев используется стратегия репортативной прямой речи. В текстах встретилось около 800 примеров цитированной речи, из них только два используют стратегию индексикального сдвига; репортативная косвенная речь отмечена в 11 случаях, при этом передается не речь, а мысли, намерения или другие формы ментальной деятельности.

2.2. Прямая репортативная речь в удэгейском языке

Данная стратегия передачи репортативной речи предполагает внутреннюю отсылку местоимений и других шифтерных единиц, а также отсутствие синтаксической связи между матричной клаузой и репортативной речью. Такая речь формально является независимым предложением и может содержать императивы, междометия и обращения. Матричное предложение содержит глагол говорения и не является семантически полноценным. В подавляющем большинстве случаев репортивная речь вводится глаголом gunə- ‘сказать’, используются также глаголы təluŋusi‘- рассказать / рассказывать’, digana- ‘говорить’, xauntasi- ‘спросить’.

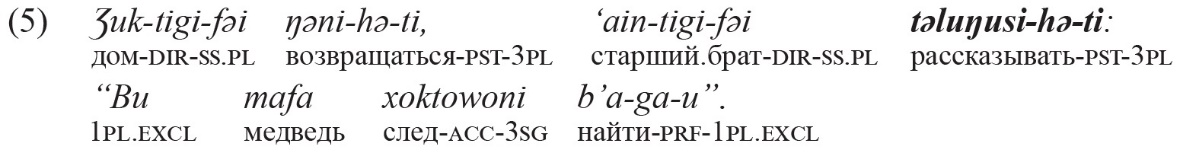

В удэгейском языке матричное предложение, за редким исключением, всегда содержит по крайней мере один глагол говорения:

‘Домой пошли, рассказали старшему брату: «Мы следы медведя нашли»’ [Баскакова (рук.)].

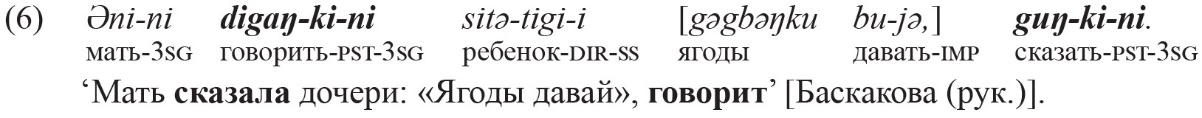

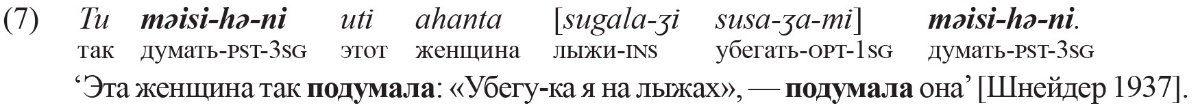

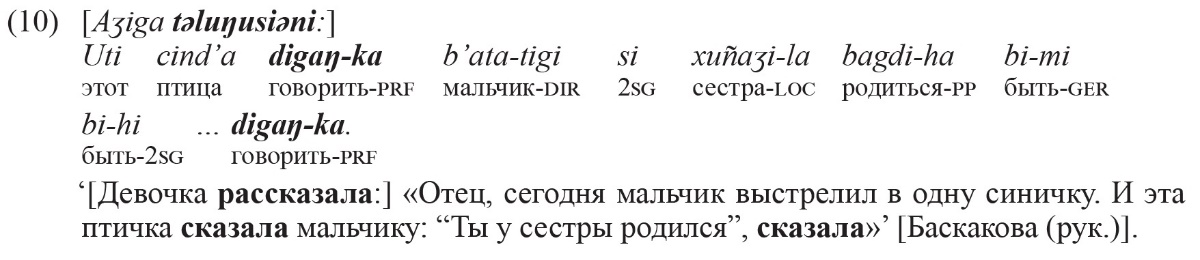

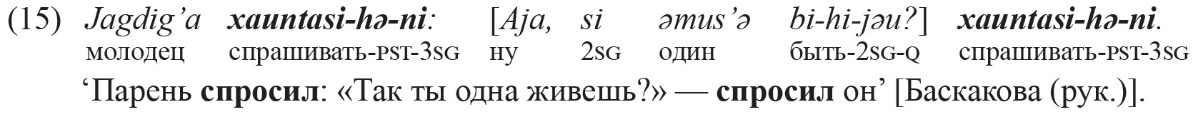

Важной особенностью репортативной прямой речи в удэгейском языке является стратегия маркирования не только ее начала, но и окончания. Во многих случаях глаголы говорения (а также и другие глаголы мыслительной деятельности: мысли, намерения) образуют рамочную конструкцию, ср.:

Рамочные конструкции, а также маркирование конца прямой речи характерны, возможно, именно для нарративов6, при этом рамочные конструкции особенно частотны в случаях, когда одна репортативная речь вложена в другую (см. ниже).

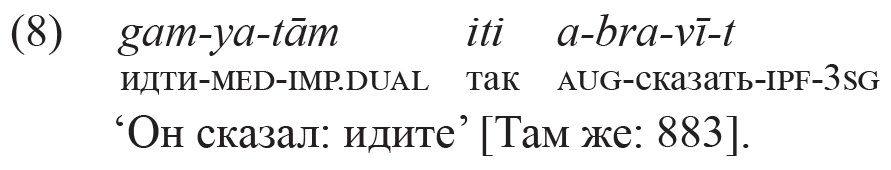

Маркирование конца цитированной речи, оформленной как репортативная прямая (с внутренней отсылкой и отсутствием синтаксического подчинения), характерно и для других языков7, в том числе для языков с богатой письменной традицией. В санскрите «вместо косвенной речи почти всегда применяется прямая речь. В конце прямой речи, как правило, ставится iti (“так”)» [Зализняк 1987: 883]:

В классическом тибетском используется рамочная конструкция, вводящая прямую речь:

Таким образом, удэгейский язык использует стратегию, которая сложилась и в письменных языках прилегающего региона.

2.3. Многоярусная репортативность

Интересны примеры, где речь персонажей сама содержит цитирование, ср. пример трех уровней репортативной речи:

Данные конструкции свойственны только традиционному нарративу. В рассказах о реальных событиях таких примеров не встретилось. Следовательно, можно считать такого рода конструкции принадлежащими особому повествовательному стилю.

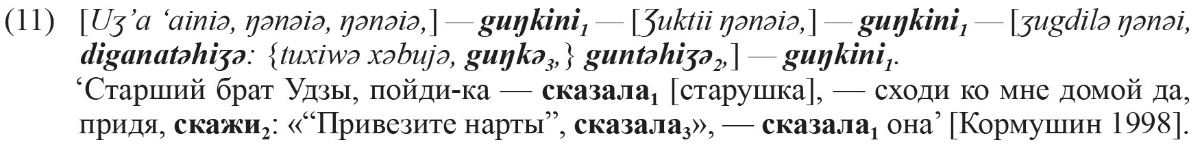

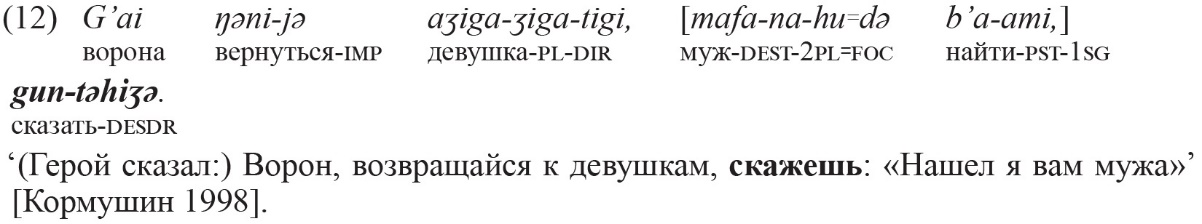

Двухи более ярусная репортативная речь часто содержит приказание или просьбу, которые передаются через третье лицо («скажи ему, чтобы он…»):

В (11) три уровня репортативности распределены следующим образом:

- рассказчик передает слова старушки: употреблен глагол gun‘сказать’ в претерите, образует рамочную конструкцию;

- приказание герою «скажи», выраженное глаголами digan‘говорить’ и gun‘сказать’, оба стоят в форме дезидератива и образуют рамочную конструкцию;

- сообщение, которое должен передать герой, содержит цитату «“Привезите нарты”, сказала». Эта цитата оформлена глаголом gunв форме перфекта, который ее замыкает.

Каждый из репортативных уровней вводится глаголом gunə- ‘сказать’, однако для каждого уровня используется особая видо-временная форма.

Важно заметить, что в таких многоуровневых конструкциях каждый уровень строится в соответствии с внутренней отсылкой:

В (12) местоимение ‘я’ относится к ворону (который будет произносить эти слова), а не к герою, который посылает ворона к девушкам.

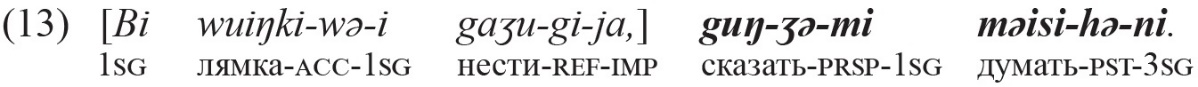

Такая многоуровневая репортативность может вводиться и глаголами мыслительной деятельности:

‘«Я скажу ей: “Принеси мне мою перевязанную лямками добычу”», думал он’ [Баскакова (рук.)].

Цитирование внутри репортативной речи может являться напоминанием о сказанных словах:

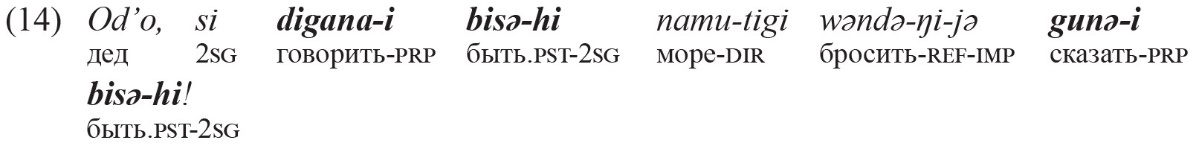

‘(Парень сказал:) «Дед, ты же сам говорил: “В реку выбрось”, сказал!»’ [Баскакова (рук.)].

В (14) на одном уровне репортативности используются разные глаголы (digan‘говорить’ и gun‘сказать’), которые, однако, стоят в одной и той же (очень редкой!) форме, представляющей собой сочетание презентного причастия с претеритом глагола ‘быть’ (прогрессив в прошлом).

На основе анализа имеющихся случаев многоярусной репортативности выводятся следующие правила.

Правило 1. На каждом уровне репортативности глаголы речи стоят в одной и той же видо-временной форме, см. примеры (11), (13).

Правило 2. Глагол речи повторяется, образуя рамочную конструкцию вокруг репортативного высказывания:

Правило 3. Существует иерархия видо-временных форм.

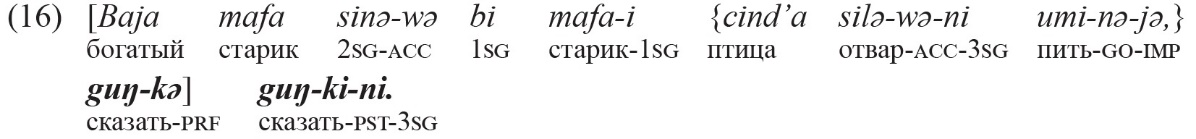

Репортативная речь «первого уровня» вводится глаголом в претерите. Если она содержит цитирование, оно, скорее всего, будет вводиться глаголом речи в перфекте.

‘«Богатый старик, мой муж, “Приходи поесть похлебки из птиц”, сказал (перфект)» — сказала (претерит) она’ [Sņiəjdər 1935].

В примере (16) репортативная речь первого уровня (слова персонажа) вводится глаголом gunв претерите. Следующий уровень (репортативная речь в устах персонажа) оформлен тем же глаголом в перфекте.

В качестве «репортативного императива» (передается просьба, приказ и т. п.) используется дезидератив (форма на -təhiʒə), см. примеры (11) и (12).

Очевидно, что столь сложные конструкции, построенные по определенным правилам, являются частью стилистических средств особого сказительского стиля. Они нарушают представление о том, что в удэгейском языке не сформировались сложные стратегии передачи репортативной речи.

2.4. Репортативная косвенная речь в удэгейском языке

Репортативная косвенная речь предполагает наличие синтаксической связи между матричной клаузой и репортативной клаузой, а также внешнюю отсылку местоимений в репортативной клаузе.

В языках мира синтаксическая связь в косвенной речи может быть представлена

- — объектной финитной клаузой, вводимой союзом;

- — инфинитивным оборотом или номинализацией.

Первый тип обычно представляется как каноническая «косвенная речь», что отражает европоцентристский подход к языковым явлениям. Предполагается, что в каждом «развитом» языке есть стратегия «косвенной речи» типа Он сказал, что пойдет в кино; Il a dit qu’il va au cinema. Однако такое построение «косвенной речи» практически не встречается за пределами Европы и, возможно, является ареальным явлением8, одной из черт языков, которые Б. Уорф объединил термином SAE9].

9. SAE — Standard Average European — термин, введенный Б. Уорфом в 1939 г. [Уорф 1960

Косвенная речь, выраженная оборотом с нефинитной формой, известна во многих языках с древней письменной традицией:

(17) ЛАТЫНЬ

Dic-o Ciceron-em ede-re ole-as

говорить-1 SG Цицерон-ACC. SG есть-INF оливка-ACC.PL ‘Я говорю, что Цицерон ест оливки’ [Coulmas 1986: 19].

(18) САНСКРИТ (пример с нулевой связкой)

Nalaṁ māṁ vidd-hi

Наль.ACC 1 SG.ACC знать.IMP-2 SG ‘Знай, что я Наль’ [Зализняк 1987: 883].

Стратегия с использованием в зависимой клаузе номинализованной формы глагола широко распространена во многих во многих алтайских и уральских языках, принадлежащих к разным языковым группам.

Алтайские языки:

БАШКИРСКИЙ (тюркский) [Князев 2017: 80]

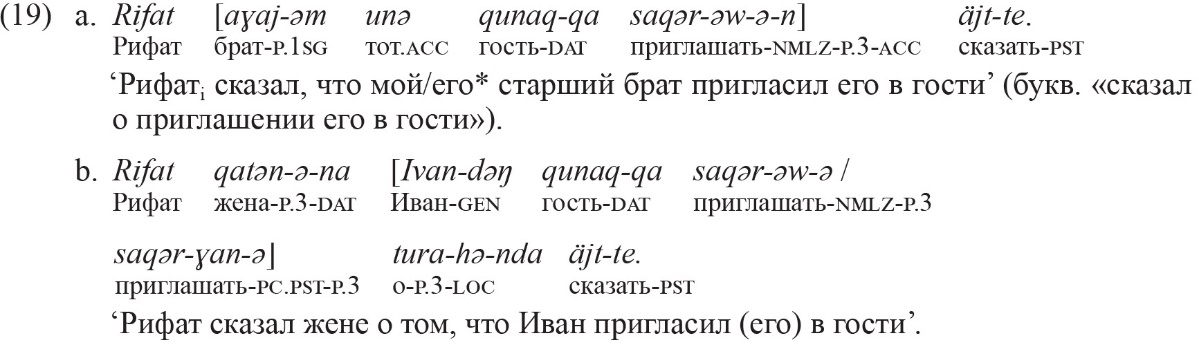

Как показывает пример (19a), в башкирском языке глагол äjt‘сказать’ требует прямого дополнения и, соответственно, нефинитная форма (номинализация), выражающая репортативную речь, стоит в аккузативе. Агенс является формально зависимым генитивной конструкции; прямое дополнение при глаголе ‘приглашать’ стоит в аккузативе, как и сама номинализация (налицо референциальный конфликт).

Конструкция (19b) отличается тем, что нефинитная клауза, передающая репортативную речь, оформлена послелогом turahənda ‘о’, зависимая предикация выражена либо падежно неоформленной номинализацией saqərəwə, либо причастием saqərɣanə; обе формы выступают с показателем 3 лица.

Следует заметить, что, по свидетельству М. Князева, эти конструкции «редко используются для передачи чужой речи (предпочтение отдается конструкции с tip) и никогда не содержат внутреннюю отсылку» [Князев 2017: 80].

Турецкий язык. Указанный способ передачи репортативной косвенной речи является одним из распространенных в таком «развитом» языке как турецкий. В зависимой клаузе используются нефинитные формы с суффиксами -dik (небудущее) или -acak (будущее), оформленные личными показателями и показателем падежа.

(20) Sizin-le beraber gid-eceğ-i-ni söyledi.

вы-с вместе идти-FUT-i-3 SG сказал ‘Он сказал, что пойдет вместе с вами’ [Кононов 1941: 264].

Cубъект репортативного действия кодируется родительным падежом, ср. примеры из учебника [Турецкий язык].

(21) a. Ann-em bana: ‘Kardeş-in bugün eve dön-ecek.’ dedi.

мама-1 SG мне брат-2 SG сегодня домой приходить-PRFUT сказала ‘Мама сказала мне: «Сегодня твой брат вернется домой»’.

b. Ann-em bana kardeş-im-in bugün eve dön-eceğ-i-ni söyledi.

мама-1 SG мне брат-1 SG-GEN сегодня домой приходить-PRFUT-i-3 SG сказала ‘Мама сказала мне, что мой брат сегодня приедет домой’.

В (21а) представлена прямая речь: цитата синтаксически не связана с матричным предложением и имеет внутреннюю отсылку. В (21b) репортативная речь передается причастным оборотом: предикат выражен нефинитной формой, а агенс при нем стоит в генитиве: «сказала о прихождении моего брата домой».

Те же конструкции находим в монгольских языках — ср. о бурятском: «В основе системы сложного предложения лежит использование инфинитных глагольных форм в роли зависимого сказуемого особенность бурятского языка состоит в использовании родительного падежа как подлежащего зависимого предложения» [Скрибник, Даржаева 2016: 151].

Уральские языки:

НЕНЕЦКИЙ [Куприянова и др. 1977: 273, 276]10

22) Вася Москва-хад то-ва-мда хэта.

Вася Москва-ABL. SG приходить- NV -POSS.3 SG.ACC рассказать.1/3 SG ‘Вася сказал, что приехал из Москвы (букв.: «его прихождение рассказал»)’.

В (22) зависимая предикация выражена номинализованной формой, а ее агенс — посессивным показателем 3 SG11.

Попутно отмечу, что «личные местоимения, а также личные формы глаголов при замене прямой речи косвенной употребляются с точки зрения передающего речь, ср. конструкцию с прямой речью» [Там же: 276], то есть имеют внешнюю отсылку. По этому параметру данные нефинитные конструкции также сходны с «косвенной речью» языков SAE.

(23) a. «Ӈамгэ-м’ пэр-ӈа-н?» — Миша Петя-н’ юнра.

что-ACC. SG делать-CLT-2 SG Миша Петя-DAT. SG спросить.1/3 SG ‘«Что ты делаешь?» — Миша спросил Петю’.

b. Миша Петя-н’ ӈамгэ-м’ пэр-ма-мда юнра.

Миша Петя-DAT. SG что-ACC. SG делать-NV-POSS.3 SG.ACC спросить.1/3 SG ‘Миша спросил Петю, что он делает’.

УДМУРТСКИЙ [ГСУЯ 1974: 139]

| (24) | a. Корка | ӝоггес | пыры-ны косы-са, | мон | шоры | черектиз |

| дом | скорее | заходить-INF требовать-CV | 1 SG | на | крикнуть-PST-3 SG | |

| кузё хозяин | кышно. жена |

‘В избу скорее зайти приказывая, мне крикнула хозяйка’ (деепричастный оборот).

| b. Корка | ӝоггес | мед пыр-о шуыса, | мон | шоры | черект-к-из |

| дом | скорее | чтобы войти-1 SG чтобы | 1 SG | на | крикнуть-PST-3 SG |

| кузё хозяин | кышно. жена |

‘Хозяйка крикнула мне, чтобы я скорее вошел в избу’ (придаточное предложение).

В (24b) зависимая предикация, выраженная финитной формой, оформлена рамочной конструкцией мед … шуыса, выполняющей роль союзного слова «чтобы». Как видим, здесь также отсутствует возможность процитировать чужое сообщение более подробно.

Сходной является ситуация в удэгейском и других тунгусских языках: косвенная репортативная речь и, шире, объектные придаточные выражаются нефинитными глагольными формами с личными показателями. Например, предложение «мальчик боится, что его отец уйдет» передается по-удэгейски следующим образом:

(25) B’ata ami-mi ŋənə-ʒəŋə-ʒi-ni ŋələ-i-ni.

мальчик отец-SS уйти-PRFUT-INSTR-3 SG бояться-PRP-3 SG ‘Мальчик боится, что его отец уйдет’.

Здесь зависимая предикация передается нефинитной формой ŋənə-ʒəŋə-ʒi-ni, содержащей показатель инструментального (творительного) падежа -ʒi, которого требует глагол ŋələ‘бояться’, ср. (26).

(26) B’ata inəi-ʒi ŋələ-i-ni.

мальчик собака-INSTR бояться-PRP-3 SG ‘Мальчик боится собаки’.

Таким образом, зависимая предикация в (25) формально оказывается инструментальным дополнением, при этом агенс этой предикации (отец) является как бы обладателем в посессивной синтагме («ухождение отца») . Следовательно, репортативная косвенная речь должна выражаться номинализованным глаголом, зависимым от глагола речи.

В подавляющем большинстве случаев матричным глаголом в таких конструкциях является глагол gunə‘сказать’, используются также təluŋusi‘рассказать / рассказывать’, digana‘говорить’, xauntasi‘спросить’.

Глаголы говорения являются трехместными. Распределение актантов таково: говорящий — подлежащее (в номинативе), сообщаемая информация — прямое дополнение (в аккузативе), адресат — косвенное дополнение (в директиве).

(27) ‘Ain-tigi-hi mine-wə əʒi təluŋusi.

брат-DIR-2 SG 1 SG-ACC VNEG.IMP рассказывать ‘Своему брату обо мне не рассказывай!’ [Баскакова (рук.)].

Таким образом, репортативная косвенная речь в удэгейском языке выражается зависимой клаузой с глагольной номинализацией, которая оформлена показателем винительного падежа и синтаксически является прямым дополнением. Ср. следующий пример из грамматики Николаевой и Тольской:

(28) Bu təluŋusi-ə-mu wakcaini-tigi nuati ʒugdi-wə woo-mo-ti.

1PL.EXCL рассказать-PST-1PL.EXCL охотник-DIR 3PL дом-ACC делать.PP-ACC-3PL ‘Мы рассказали охотнику, что они построили дом’ [Nikolaeva, Tolskaya 2001: 449].

Как видно из примера (28), агенс формально становится зависимым в генитивной конструкции; при этом глагольное управление сохраняется: прямое дополнение маркировано аккузативом, как и сама номинализованная глагольная форма, выражающая зависимую предикацию. В зависимой клаузе и предикат, и прямое дополнение маркированы одним и тем же падежом — что может привести к референциальному конфликту.

Данный пример (28) получен методом элицитации. В нарративах такие конструкции встречаются с глаголом təluŋusi‘рассказывать’, а также с глаголами мыслительной деятельности: məisi‘думать’, cəʒə‘верить’, saa‘знать’ и др.

(29) Omo bua-du adi ʒugdi bi-hi-wə-ni kiəu kiəu təluŋusi-hə-ni.

один местность-DAT сколько дом быть-PRP-ACC-3 SG всё всё рассказать-PST-3 SG ‘О том, сколько домов в этой местности, все-все рассказал.’ [Баскакова (рук.)].

(30) Mam’asa-i digana-i-wə-ni ə-si-ni cəʒə.

жена-SS. SG говорить-PRP-ACC-3 SG VNEG-PST-3 SG верить ‘Он не поверил тому, что говорила жена’ [Баскакова (рук.)].

Очевидно, что возможность передачи развернутого сообщения при помощи данной конструкции весьма ограниченна. Вряд ли зависимая предикация, выраженная номинализованной формой в составе сложного предложения, может иметь более одного актанта или включать развернутые временные или локативные обстоятельства12. Здесь работают общие закономерности: номинализованный глагол утрачивает определенные характеристики нефинитных форм (см. [Koptjevskaja-Tamm 1993]).

Вследствие вышесказанного в языках, передающих косвенную речь инфинитивными оборотами или номинализациями, более развернутые высказывания оформляются через стратегию прямой речи.

2.5. Конструкции с индексикальным сдвигом

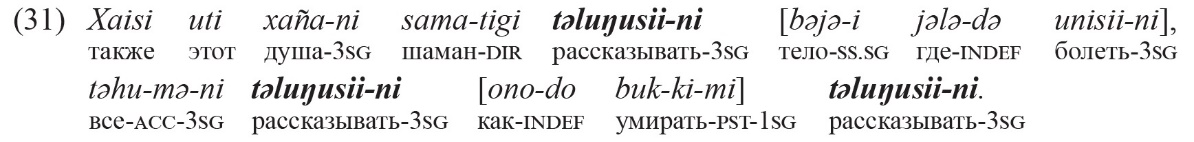

В текстах, записанных в середине 1930-х гг. на Анюе [Шнейдер 1937], есть примеры передачи репортативной речи конструкциями с индексикальным сдвигом.

‘Eго душа рассказывает шаману, где болит мое («свое»?) тело, все рассказывает, как именно я погиб(ла), рассказывает’13 [Шнейдер 1937].

Здесь используется обычная для нарративов стратегия рамочного оформления репортативной речи, однако сама речь вводится формами jələ-də ‘где(-то)’ и ono-do ‘как(-то)’, которые играют роль союзных слов. Традиционно такие слова (вопросительные слова с клитикой ꞊dA) характеризуются как неопределенные местоимения или наречия (см., например, [Nikolaeva, Tolskaya 2001: 455]), способные выполнять союзную функцию.

Налицо синтаксическое подчинение в сочетании с внутренней отсылкой местоимений: душа рассказывает, «как я погиб(ла)», при этом «я» относится к душе (или «хозяину» души), но не к повествователю.

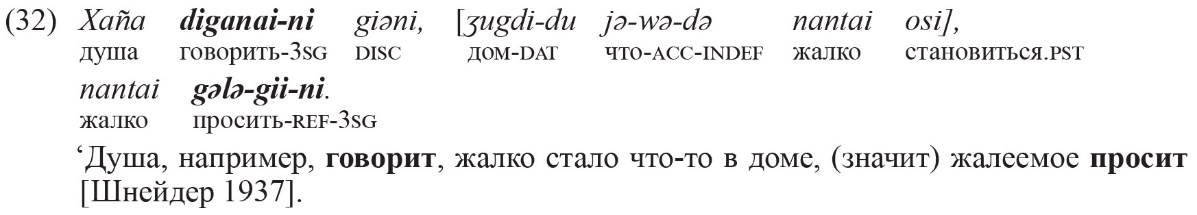

Второй пример из того же текста:

Относительно этого примера труднее говорить о конкретной стратегии, поскольку речь умершей души передается безличным оборотом: с одинаковой степенью вероятности можно считать, что здесь использована либо прямая речь (как наиболее частотная), либо конструкция с индексальным сдвигом (как в предыдущем предложении).

К сожалению, других примеров этого типа пока нет. Можно считать, что перед нами примеры редкой стратегии кодирования репортативной речи. Данный текст отличается от других тем, что это не нарратив, не сказка и не рассказ о каком-то событии, а описание шаманской картины мира. Данные тексты записывались в начале 1930-х гг., рассказчик, судя по всему, являлся хранителем традиционной культуры, и, возможно, владел особыми риторическими приемами. Поэтому имеет смысл говорить не о складывающейся стратегии передачи репортативной речи, а об утрате этих способов у рассказчиков более молодого поколения.

2.6. Конструкции с цитативом

В рамках данной статьи уместно упомянуть о конструкциях с частицами gumu и gunə, которые в современном удэгейском не служат средством передачи репртативной речи, но типологически являются вариантом «неканонического употребления» глагола ‘говорить’ [Matić, Pakendorf 2013; Сердобольская, Толдова 2014].

Конструкции с цитативом считаются вариантом эвиденциальных конструкций [Aikhenvald 2004; Плунгян 2011: 350]. Однако цитатив не только указывает на источник информации, но и оформляет высказывание как репортативную речь.

Цитативы часто этимологически связаны с глаголами речи (см. [Lehmann 2002] и др.). Во многих случаях это застывшая неизменяемая форма: такими цитативами являются русские де, дескать и мол14, но вытесняющее их грю, грит еще сохраняет глагольную парадигму.

Конструкции с индексикальным сдвигом и конструкции с цитативом могут различаться интонационно, ср. пример из бурятского языка:

(33) Би үглөө ерэхэб гэжэ хэлэбэ.

я завтра приду мол сказал ‘Он сказал: «Я приду завтра» / Он сказал, что придет завтра’ [Бертагаев, Цыдендамбаев 1962: 297].

«Как предложение с прямой речью оно должно иметь следующий интонационный рисунок: постепенное повышение голоса вплоть до последнего слова прямой речи, небольшая пауза перед словом гэжэ и затем — понижение голоса В свободной же косвенной речи повышение голоса своей кульминационной точки достигает на союзе гэжэ, соответственно, пауза бывает после союза» [Там же: 297].

В удэгейском языке имеются частицы gumu (gum) и gunə (gun). Этимологически они восходят к глаголу gunə‘сказать’ и, скорее всего, первоначально маркировали репортативную речь (‘мол’, ‘говорит’). В корпусе имеется текст, содержащий два однотипных употребления gunə, возможно, приближающихся к цитативному. Интересно, что этот пример из того же текста, посвященного шаманской практике, в котором найдены случаи употребления конструкций с индексикальным сдвигом15. Приведу эти примеры:

(34) Sū inəŋi ḅi-ṣi ḅī-xi-ņi, “inəŋi ḅi-sə”, gunə.

солнце днем быть-PP быть-PC.DS-3 SG днем быть-PRF сказать ‘Если это было при свете солнца, «днем было», говорят’ [Шнейдер 1937].

(35) Ṣikəgi-li-ḥə-ņi ḅi-ṣi ḅī-xi-ņi, “ṣikəgi-li-ḥə-ņi ḅi-sə” gunə.

вечереть-INC-PP-3 SG быть-PP быть-PC.DS-3 SG вечереть-INC-PP-3 SG быть-PRF сказать ‘Если это было после наступления вечера, «начинало вечереть», говорят’ [Шнейдер 1937].

В (34) и (35) gunə употреблено самостоятельно, без дополнительного глагола говорения. Это безличная форма, которая передает соответствующее значение.

В других текстах gunə имеет иное значение и как цитатив не употребляется, ср. следующие примеры:

(36) [Ŋənəixini ətəŋiani saŋa culi isəsiani:]

ʒu bəliə ŋənə’ə, gunə, tuxiwə xəbu-sə, gunə.

два девушка идти.PRF ADM нарта-ACC везти-PRF ADM ‘[Когда они ушли, он взглянул прямо в дырочку:] две красавицы идут, тащат нарты, вот как!’ [Кормушин 1998]

(37) Sii-nda-ha-ni, gääla biə, gunə.

заглядывать-SING-PST-3 SG голубой быть.PRP ADM ‘Посмотрел, там яркий голубой свет, вот как!’ [Баскакова (рук.)]

В «Грамматике удэгейского языка» значение частицы gunə описывается как передача визуального восприятия [Nikolaeva, Tolskaya 2001: 461]. Действительно, таких употреблений много. Однако В. Гусев, рассмотревший сходные конструкции в ульчском и нескольких родственных ему языках, в том числе в удэгейском, предполагает, что «главное здесь не в способе восприятия как таковом»; по его мнению, основным значением является выражение «“нового знания”» (как кажется, все же не адмиратива)» [Гусев 2014: 220].

Анализ имеющихся примеров показывает, что речь не всегда идет о визуальном восприятии. Есть примеры аудиального восприятия:

(38) Tə-ə, mahi-la käр, mahi-la käр sii-gi-ini gunə iŋofo.

там-EMPH сила-LOC идеофон сила-LOC идеофон сдирать-REF-3 SG ADM черемуха ‘Теперь уже [слышно], ловко строгают, черемуху настругивают, значит’ [Кормушин 1998].

Представляется, что основным значением будет именно адмиратив. Частица gunə передает не просто «новое знание», а такое, которое является неожиданным и удивительным. Ср. следующие примеры:

(39) Bääla nii-də ə-si-ti, gunə, t’u nagbusi-i, gunə.

постель-LOC человек-INDEF VNEG-PST-3PL ADM все отгадывать-PRP ADM ‘В спальной части никого не было, все загадки загадывали, вот как!’ [Баскакова (рук.)]

(40) Ŋua-ha-ti, Kuaŋtaŋa-la digana, gunə.

спать-PST-3PL пеликан-FඈC говорить ADM ‘Заснули, а пеликан (во сне) разговаривает, оказывается!’ [Баскакова (рук.)]

В современном языке частица gumu (gum) также не является цитативом, а передает модальное значение:

(41) Gə, Ugdiŋə-wə waa-ha-ti gumu, digaŋ-ki-ti maŋmu-ʒiga.

ну Угдингэ-ACC убить-PST-3PL вроде говорить-PST-3PL нанаец-PL ‘«Ну, наверно, убили Угдингэ», — сказали нанайцы’ [Баскакова (рук.)].

(42) Nagda-ha-ti, gumu əi-mi waa.

попасть-PST-3PL вроде VNEG-GER убить ‘Попали, вроде, но не убили’ [Баскакова (рук.)].

3. Заключение

Анализ стратегий передачи репортативной речи в удэгейском языке позволяет сделать следующие выводы:

Способы выражения репортативной речи в удэгейском языке не сводятся к «прямой речи»; в языке представлены по крайней мере три такие стратегии.

В рамках стратегии репортативной прямой речи выделяется подтип, характерный для нарратива, связанный со стремлением маркировать не только начало, но и окончание цитируемого высказывания. Такое явление засвидетельствовано для многих языков с развитой повествовательной традицией (письменной и устной). В этом отношении удэгейский язык следует распространенной модели четкого выделения репортативной речи в ткани повествования. Часто используются рамочные конструкции маркирования цитированного высказывания. В нарративе используется разработанная система подачи многоярусной репортативности, когда каждый из уровней маркируется рамочной конструкцией, в которой представлена определенная видо-временная форма глагола.

Очевидно, что в удэгейском языке существовал особый сказительский стиль, характеризовавшийся определенным набором стилистических средств, в настоящее время утраченный16. При этом использовались стратегии близкие к тем, что сложились в письменных языках прилегающих регионов. Можно сделать предположение, что в противоположность европейской традиции, которая пошла по пути передачи репортативной речи дополнительными предложениями с внешней отсылкой, существует иная традиция, которая делает упор на четком разграничении авторской и репортативной речи при помощи, в частности, маркирования не только начала, но и конца репортативного отрывка.

Таким образом, удэгейский язык оказался не только не отставшим в формировании стратегий нарратива, но и достаточно развитым в этом отношении.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- 1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо

- ABL — аблатив

- ACC — аккузатив

- ADM — адмиратив

- AUG — аугмент

- CLT — клитика

- CONJ — конъюнктив

- COP — связка

- CV — конверб

- DAT — датив

- DEF — определенный артикль

- DESDR — дезидератив

- DEST — дестинатив

- DIR — направительный падеж

- DISC — дискурсивная частица

- DS — некореферентная форма

- DUAL — двойственное число

- EMPH — эмфаза

- EXCL — эксклюзивное местоимение

- FOC — показатель фокуса

- FUT — будущее время

- GEN — генитив

- GER — герундий

- GO — направление действия

- i — вставная гласная

- IMP — императив

- INC — инхоатив

- INDEF — неопределенное местоимение

- INF — инфинитив

- INSTR — инструменталис

- IPF — имперфектив

- LOC — локатив

- log — логофорическое местоимение

- MED — медий

- NMLZ — номинализатор

- NV — вербализатор

- OPT — оптатив

- P — личная форма

- PC — условное причастие

- PL — множественное число

- POSS — принадлежность

- PP — перфектное причастие

- PRFUT — причастие будущего времени

- PROG — прогрессив

- PRP — презентное причастие

- PRSP — проспектив

- PST — прошедшее время

- Q — вопросительная частица

- REF — рефактив

- SG — единственное число

- SING — однократное действие

- VNEG — отрицательный глагол

Библиография

- 1. Баскакова (рук.) — Баскакова Е. Н. Материалы по языку и фольклору народа удэ на р. Самарга, собранные Е. Баскаковой в сентябре 1936 года в колич. 5 тетрадей. Архив МАЭ РАН «Кунсткамера», Фонд К II, оп. 1, № 74.

- 2. ЛЭС 1990 — Лингвистический энциклопедический словарь. Ярцева В. Н. (гл. ред.). М.: «Советская энциклопедия», 1990.

- 3. Турецкий язык — Турецкий язык. Курсы иностранных языков DEFA. URL: http://www.de-fa.ru/2ders15.htm.

- 4. Sņiəjdər 1935 — Sņiəjdər Ə. R. Sələməgə. Udihə nim’aŋkuni [Selemege. Udihe tales]. Liəninrad: Diətgiʒ, 1935.

- 5. Бертагаев, Цыдендамбаев 1962 — Бертагаев Т. А., Цыдендамбаев Ц. Б. Грамматика бурятского языка. Синтаксис. М.: Изд-во Восточной литературы, 1962.

- 6. Волошинов 1928/1995 — Волошинов В. Н. К истории форм высказывания в конструкциях языка (опыт применения социологического метода к проблемам синтаксиса). Философия и социология гуманитарных наук. СПб: Аста-пресс ltd., 1995, 326–380.

- 7. ГСУЯ 1974 — Грамматика современного удмуртского языка. Синтаксис сложного предложения. Ижевск: Изд-во «Удмуртия», 1974.

- 8. Гусев 2014 — Гусев В. Ю. От цитатива в новому знанию: эволюция цитативной частицы в тунгусо-маньчжурских языках Нижнего Амура. Acta Linguistica Petropolitana, 2014, т. X, ч. 3: 212–232.

- 9. Есперсен 1958 — Есперсен О. Философия грамматики (пер. с англ.). М.: Изд-во иностр. лит, 1958.

- 10. Зализняк 1987 — Зализняк А. А. Грамматический очерк санскрита. Санскритско-русский словарь. Кочергина В. А. М.: Русский язык, 1987, 787–895.

- 11. Князев 2017 — Князев М. Ю. Конструкции передачи чужой речи в башкирском языке. Acta Linguistica Petropolitana, 2017, т. XIII, ч. 1: 71–109.

- 12. Кононов 1941 — Кононов А. Н. Грамматика турецкого языка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941.

- 13. Кормушин 1998 — Кормушин И. В. Удыхейский язык. М.: Наука, 1998.

- 14. Куприянова и др. 1977 — Куприянова З. Н., Бармич М. Я., Хомич Л. В. Ненецкий язык. Л.: Просвещение, 1977.

- 15. Литвиненко и др. 2009 — Литвиненко А. О., Коротаев Н. А., Кибрик А. А., Подлесская В. И. Конструкции с цитацией, или «чужой речью». Рассказы о сновидениях: Корпусное исследование устного русского дискурса. Кибрик А. А., Подлесская В. И. (ред.). М.: Языки славянскихкультур, 2009, 288–308.

- 16. Падучева 2011 — Падучева Е. В. Показатели чужой речи: мол и дескать. Известия РАН. Сер. литературы и языка, 2011, 70(3): 14–15.

- 17. Пешковский 1914 — Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Типография В. М. Саблина, 1914.

- 18. Плунгян 2008 — Плунгян В. А. О показателях чужой речи и недостоверности в русском языке: мол, якобы и другие. Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in slavischen Sprachen. Wiemer B., Plungjan V. A. (Hrsg.). (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 72.) München: Sagner, 2008, 285–311.

- 19. Плунгян 2011 — Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику. М.: РГГУ, 2011.

- 20. Скрибник, Даржаева 2016 — Скрибник Е. К., Даржаева Н. Б. Грамматика бурятского языка. Синтаксис сложного (полипредикативного) предложения. Т. I. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2016.

- 21. Толдова, Сердобольская 2014 — Толдова С. Ю., Сердобольская Н. В. Глагол речи manaš в марийском языке: особенности грамматикализации. Вопросы языкознания, 2014, 6: 66–91.

- 22. Уорф 1960 — Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку. Новое в лингвистике. Вып. 1. М.: Изд-во иностранной литературы. 1960.

- 23. Хан 2002 — Хан М. Учебник классического тибетского письменного языка с хрестоматией и словарем. Пер. с нем. СПб., 2002. URL: http://lit.lib.ru/img/i/irhin_w_j/mahamudra/han.pdf

- 24. Шнейдер 1937 — Шнейдер Е. Р. Материалы по языку анюйских удэ. М.; Л.: Главсевморпуть при СНК СССР. Научно-исследовательская ассоциация Ин-та Народов Севера им. И. Г. Смидовича, 1937.

- 25. Aikhenvald 2004 — Aikhenvald A. Evidentiality. Oxford: Oxford Univ. Press, 2004.

- 26. Aikhenvald 2007 — Aikhenvald A. Semi-direct speech: Manambu and beyond. Language Science, 2007, 30. 383–422.

- 27. Bally 1912 —Bally Ch. Le style indirect libre en français moderne. Germanisch-Romanische Monatsschrift, 1912, 4: 549–606.

- 28. Coulmas 1986 —Coulmas F. Direct and indirect speech. Berlin: Mouton de Gruyter, 1986.

- 29. Evans 2013 — Evans N. Some problems in the typology of quotation: A canonical approach. Canonical morphology and syntax. Brown D., Chumakina M., Corbett G. G. (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press. 2013.

- 30. Güldemann 2003 — Güldemann T. Logophoricity in Africa: An attempt to explain and evaluate the significance of its modern distribution. Sprachtypologie und Universalienforschung, 2003, 56(4): 366–387.

- 31. Güldemann 2008 — Güldemann T. Quotative indexes in African languages: A synchronic and diachronic survey. Berlin: Mouton de Gruyter, 2008.

- 32. Idström et al. 2012 — Idström A., Piirainen E., Falzett T. F. M. (eds.). Endangered metaphors. Amsterdam: John Benjamins, 2012.

- 33. Knyazev 2016 — Knyazev M. Complementizers in Kalmyk. Complementizer semantics in European languages. Boye K., Kehayov P. (eds.). Berlin: Mouton de Gruyter, 2016, 665–690.

- 34. Knyazev 2019 — Knyazev M. Two SAY-complementizers in Poshkart Chuvash: Subject-orientation, logophoricity and indexical shift under verbs of hearing. Proc. of the Workshop on Altaic Formal Linguistics 14. (MIT Working Papers in Linguistics, 90). Bondarenko T., Davis C., Colley J., Privoznov D. (eds.). Cambridge (MA): MIT Press, 2019, 129–136.

- 35. Koptjevskaja-Tamm 1993 — Koptjevskaja-Tamm M. Nominalizations. (Theoretical Linguistic Series.) London: Routledge, 1993.

- 36. Lehmann 2002 — Lehmann Ch. Thoughts on grammaticalization. 2nd, revised edn. = Arbeitspapiere des Seminars für Sprachwissenschaft der Universität Erfurt, 2002, 9.

- 37. Matić, Pakendorf 2013 — Matić D., Pakendorf B. Non-canonical SAY in Siberia: Areal and genealogical patterns. Studies in Language, 2013, 37: 356–412.

- 38. Nikitina 2012a — Nikitina T. Logophoric discourse and first person reporting in Wan (West Africa). Anthropological Linguistics, 2012, 54(3): 280–301.

- 39. Nikitina 2012b — Nikitina T. When linguists and speakers do not agree: The endangered grammar of verbal art in West Africa. Journal of Linguistic Anthropology, 2012, 28(2): 197–220.

- 40. Nikitina, Bugaeva 2018 — Nikitina T., Bugaeva A. The syntax of logophoric speech. Toward a structural approach to the direct-indirect continuum. Presented at the Conference “Syntax of the World’s languages VIII”. 3-5 Sept. 2018. Paris. INALCO.

- 41. Nikitina, Bugaeva (forthc.) — Nikitina T., Bugaeva A. Logophoric speech is not indirect: Towards a syntactic approach to reported speech constructions. Linguistics, forthcoming.

- 42. Nikolaeva 2014 — Nikolaeva I. A grammar of Tundra Nenets. Berlin: Mouton de Gruyter, 2014.

- 43. Nikolaeva, Tolskaya 2001 — Nikolaeva I, Tolskaya M. A grammar of Udihe. Berlin: Mouton de Gruyter, 2001.

- 44. Shklovsky, Sudo 2014 — Shklovsky K., Sudo Y. The syntax of monsters. Linguistic Inquiry, 2014, 45(3): 381–402.

- 45. Spronck, Nikitina 2019 — Spronck S., Nikitina T. Reported speech forms a dedicated syntactic domain. Linguistic Typology, , 2019, 23(1): 119–159.

- 46. Stoynova 2019 — Stoynova N. The clitic ꞊əm(də) in Nanai: More than a quotative marker. Workshop “Reported speech across languages and cultures”, Villejuif, CNRS, LLACAN. 21–22.05.2019.