- Код статьи

- S0373658X0008303-2-1

- DOI

- 10.31857/S0373658X0008303-2

- Тип публикации

- Обзор

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 1

- Страницы

- 124-147

- Аннотация

В статье рассматриваются исследования итальянских дискурсивных слов в итальянской лингвистике с 1980-х гг. до недавнего времени. В работе представлены синхронические и диахронические аспекты вопроса и принимаются во внимание как теоретические проблемы, так и исследования конкретных итальянских дискурсивных слов. После краткого обсуждения терминологии описываются и анализируются исследования, посвященные дискурсивным словам в коммуникативном и текстуальном ракурсах; различные классификации итальянских дискурсивных слов (раздел 1); диахронические исследования, посвященные формированию итальянских дискурсивных маркеров из латинского языка путем прагматикализации различных лексем (раздел 2); исследования отдельных наиболее частотных дискурсивных слов (раздел 3) и работы по усвоению итальянского языка как иностранного (раздел 4). В заключении (раздел 5) рассматривается недавняя коллективная монография “Pragmaticmarkers, discoursemarkersandmodalparticles. Newperspectives” под редакцией Кьяры Федриани и Андреа Сансо (2017) как новейший этап изучения дискурсивных слов в итальянской лингвистике.

- Ключевые слова

- дискурсивные слова, итальянский язык, итальянская лингвистика

- Дата публикации

- 02.03.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 35

- Всего просмотров

- 809

Введение

Выход книги “Pragmatic markers, discourse markers and modal particles. New perspectives” (2017) под редакцией итальянских лингвистов Кьяры Федриани и Андреа Сансо — повод для размышлений не только о статусе исследований дискурсивных и прагматических маркеров (ДМ) вообще, но и о развитии изучения итальянских маркеров этого типа в итальянской лингвистике.

Предисловие к книге содержит исчерпывающий и методологически четкий обзор развития исследований ДМ в мире. Он показывает, в частности, какое место в них занимает деятельность итальянских ученых — она включена в более обширный контекст, который будет описан в этой статье. По этой причине основные положения вышеуказанной книги мы изложим в конце нашего обзора, после того как представим контекст и основания этой работы.

Для функционального класса ДМ [Bazzanella 2001a: 41–42] в итальянских исследованиях изначально использовались термины «текстовые коннекторы» (connettivo testuale) [Berretta 1984], просто «коннекторы» (connettivi) [Bazzanella 1985], «дискурсивные маркеры» (marcatori discorsivi) [Contento 1994], «прагматические маркеры» (marcatori pragmatici) [Stame 1994a] и т. д. В «Большой справочной итальянской грамматике» [Renzi et al. 1988–1995] Баццанелла останавливается на термине «дискурсивные сигналы» (segnali discorsivi) [Bazzanella 1995: 225] — этот термин становится доминирующим наравне с «дискурсивными знаками» (marche discorsive) по меньшей мере до 2000-х годов, когда начинает систематически проводиться различие между «дискурсивными маркерами» (ДМ) и «прагматическими маркерами» (ПМ). Здесь мы предлагаем читателю обзор итальянских исследований с того времени, когда различие между ДМ и ПМ еще не проводилось, в этих случаях мы будем использовать более общий термин «дискурсивные слова» (ДС), совпадающий по объему с термином «дискурсивный сигнал» Баццанеллы, а более точные новые термины ДМ и ПМ (которым будут противопоставлены также модальные маркеры) мы будем употреблять только в случаях, когда их используют авторы описываемых нами исследований.

Появление исследований о ДС в Италии тесно связано с развитием прагматики. В частности, ДС рассматриваются с двух точек зрения [Calaresu 2013а]: а) в более коммуникативном ракурсе (анализ разговора и дискурса, речевых актов и коммуникативного контекста) и б) в более текстуальном ракурсе (ДС для построения и организации текста с учетом стилистических различий). К этим двум ракурсам добавляются еще два: в) ракурс усвоения ДС и г) исторически-типологический ракурс, анализирующий развитие современных ДС из латыни через староитальянский язык. Необходимо отметить, что, тогда как последние два ракурса исследований выделяются легче и отчетливее, первые два зачастую пересекаются в исследованиях одного и того же автора, поэтому мы будем рассматривать их совместно.

Кроме этого отметим, что ДС становятся объектом детального анализа и в работах, касающихся более широких прагматических тем, например таких как контекст и контекстная зависимость, пространственный, временной и личный дейксис, текстовая анафора, модальность / эвиденциальность, чужая речь, имплицитные значения (пресуппозиции, элипсис, ирония), языковая вежливость и смягчение высказывания.

Можно выделить две группы исследований, связанных с разными научными школами: группа Карлы Баццанеллы (Туринский университет; см. ее многочисленные работы в списке литературы) и группа Анны Джакалоне Рамат и ее последователей из университетов Павии, Бергамо, Инсубрии и Генуи (К. Федриани, К. Гецци, П. Молинелли, А. Сансо, Ж. Висконти и др.).

1. Итальянские дискурсивные слова в коммуникативном и текстуальном ракурсах: функции и типология

Итальянские исследования ДС начинаются в 80-х годах: первопроходцем в этой области становится Карла Баццанелла [Bazzanella 1985], которая изучала разговорную речь и занималась в основном фатическими дискурсивными сигналами [Bazzanella 1990; 1994a]. Eе первая основополагающая работа на эту тему вышла в 1994 г. под названием “Le facce del parlare” («Облики речи») [Bazzanella 1994b], в ней на основе устного корпуса описываются и классифицируются характерные черты разговорного языка.

Определение, данное Бацанеллой дискурсивным сигналам, пожалуй, самое цитируемое в литературе по этой теме; приводится оно и в «Большой справочной итальянской грамматике» [Renzi et al. 1988–1995]:

«Дискурсивные сигналы — это те элементы, которые, отчасти лишаясь своего изначального значения, принимают значения, необходимые для того, чтобы подчеркнуть структурированность дискурса, соединить между собой фразовые, внутрифразовые, межфразовые и надфразовые элементы и эксплицировать положение высказывания в межличностном пространстве, выявляя интерактивность структуры текста» [Bazzanella 1995: 225]1.

Помимо определения Баццанеллa позже выделила некоторые характеристики итальянских ДС [Bazzanella 2001a: 41–43; 2001b: 79–85; 2010: 1339; 2011a], которые существенно не отличаются от того, что было показано и для ДС вообще [Schiffrin et al. 2001]. Приведем их ниже:

- ДС не влияют на условия истинности и на пропозициональное содеражние высказывания. Из этого вытекают следующие две характеристики: их взаимозаменяемость и возможность их удалить.

- Функции ДС определяются относительно коммуникативной ситуации и контекста.

- ДС полифункциональны.

- Функции ДС могут зависеть от линейной позиции ДС и просодии.

- ДС варьируются в зависимости от способа передачи языкового сигнала (например, письменного или устного), от используемого стиля речи и т. д.

Что касается полифункциональности ДС, подразделение ее на два типа — in absentia (парадигматической) и in praesentia (синтагматической) [Bazzanella 2010: 1341] — нашло значительный отклик в итальянских исследованиях на эту тему [Ghezzi 2014: 12–13; Molinelli 2018: 277]: действительно, парадигматически одно и то же ДС может иметь несколько даже противоположных друг другу функций, а синтагматически ДС может иметь несколько функций, распределенных по разным языковым уровням.

К. Гецци и П. Молинелли [Ghezzi, Molinelli 2014a: 264] приходят к обновленному и более краткому списку функций ДС, указывая, что они

- функционально надфразовы, могут изменять позицию и часто появляются на периферии высказывания;

- выделяются специфическими просодическими контурами;

- могут иметь различную сферу действия;

- имеют скорее процедурное, чем пропозициональное значение.

Остальные характеристики, по мнению авторов, являются специфическими для каждого класса ДС.

В итальянском, как и в других языках, ДС представляют для исследователей таксономические трудности, поскольку происходят из самых разных частей речи (союзы, наречия, глагольные синтагмы, глаголы и др. [Bazzanella, Borreguero 2011: 8–9]); ввиду разнородности этой категории основание возможной классификации необходимо искать на функциональном уровне [Khachaturyan 2011a: 2]2.

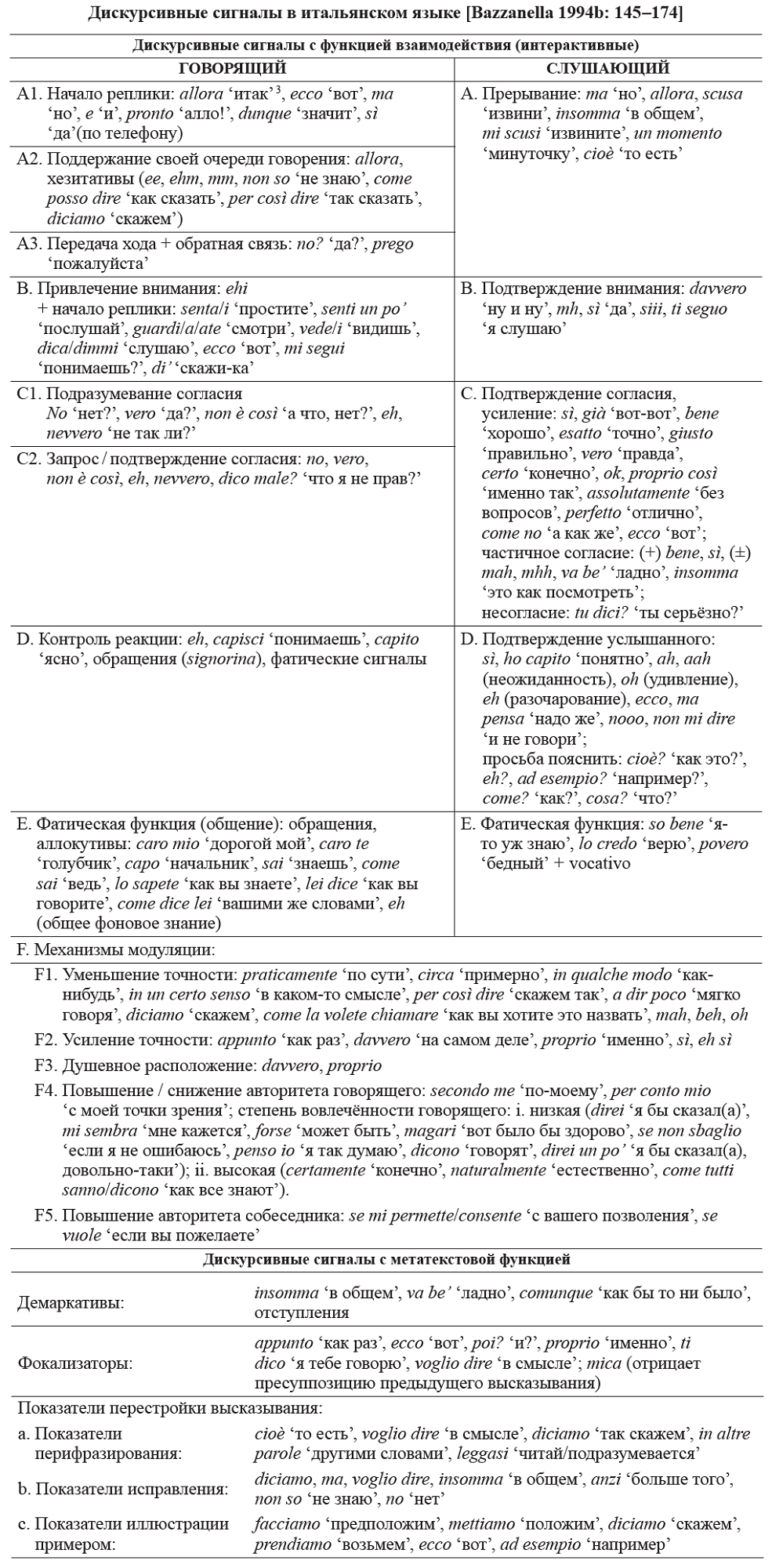

Итальянские исследования, несомненно, ориентируются на функциональный подход, а классификации итальянских ДС отталкиваются от предложения Баццанеллы [Bazzanella 1994b] различать ДС а) с функциями взаимодействия (или интерактивными) и б) с метатекстовыми функциями. В группе сигналов взаимодействия выделяются две подгруппы на основании участника коммуникации: ДС, служащие говорящему, и ДС, служащие собеседнику, — тогда как сигналы с метатекстовыми функциями подразделяются на три подгруппы: демаркативы, фокализаторы и показатели перестройки высказывания. В таблице 1 мы приводим более детальную классификацию с примерами итальянских ДС, подразделенных на основании выполняемых ими функций.

Таблица 1

Дискурсивные сигналы в итальянском языке [Bazzanella 1994b: 145–174]

Как видно из таблицы, согласно этой классификации система итальянских ДС имеет двойную полярность и колеблется между интерактивностью (аллокутивность и диалогичность) и метатекстуальностью (структура текста и организация информации) [Bazzanella 2001b: 79–81].

Уже К. Баццанелла, К. Каффи и М. Сбиза [Bazzanella et al. 1991] отмечают, что ДС могут выполнять, в соответствии с пропозициональным контекстом, в том числе модальные функции и служить показателями эвиденциальности, смягчения или усиления высказывания и т. д. Таким образом, выделяются три типа основных функций итальянских ДС (ср. [Bazzanella 2001b; 2006b; 2010]): i) функции взаимодействия, расширенные новыми категориями, такими как хезитативы, формы вежливости (со стороны говорящего), фоновый канал (back-channels), по которому передаются сигналы со стороны собеседника — подтверждение понимания или, наоборот, просьба пояснить; ii) метатекстовые функции, подразделяемые на а) демаркативные (сигналы введения новой темы, смены темы, перечисления, отступления от темы), показатели цитирования и переносной речи, индикаторы отложенности высказывания; б) фокализаторы (локальные или глобальные) и в) показатели переформулирования (перифразы, исправления, иллюстрации). Далее, к двум типам функций, показанным в таблице 1, добавляется третий, а именно iii) когнитивные функции, подразделяемые на а) процедурные (умозаключение и проч.); б) эпистемические (субъективность и степень вовлеченности говорящего) и в) механизмы модуляции как пропозиционального содержания, так и иллокутивной силы высказывания. Нужно отметить, что когнитивная функция не затрагивает уровень логических связей, а представляет информацию в качестве дискурсивного следствия, т. е. говорящий возвращается к сказанному в предыдущей реплике и приглашает собеседника самостоятельно сделать вывод.

Наличие модального измерения среди функций ДС подчеркивается многими авторами сборника [Ghezzi, Molinelli 2014a]. ДС могут интерпретироваться или как дискурсивные маркеры (ДМ), или как модальные, потому что у них общая функциональная основа [Degand et al. 2013]. Например, итальянское poi в зависимости от сферы действия может выступать как ДМ (если сфера действия выходит за рамки предложения) или как модальная частица (если оно изменяет иллокутивное содержание высказывания).

Выявляется противопоставление между дискурсивными и прагматическими маркерами. В работе К. Гецци [Ghezzi 2014: 15] дискурсивные маркеры — это «индексирующие структуру дискурса элементы, функционирующие как связывающие дискурс единицы, которые подчеркивают внутренние отношения в нем и выявляют, как именно сообщение или его содержание связано с предыдущей и последующей частями дискурса или с экстралингвистической ситуацией (фокусируют, комментируют, исправляют, вводят или закрывают тему)».

Прагматические маркеры определяются как «единицы, имеющие (интер)субъективное значение; этот класс элементов включает маркеры, выявляющие социальные отношения между говорящим и собеседником(-ами), или маркеры, показывающие субъективное выражение позиции говорящего по отношению к содержанию высказывания или к контексту общения» [Ghezzi 2014: 15].

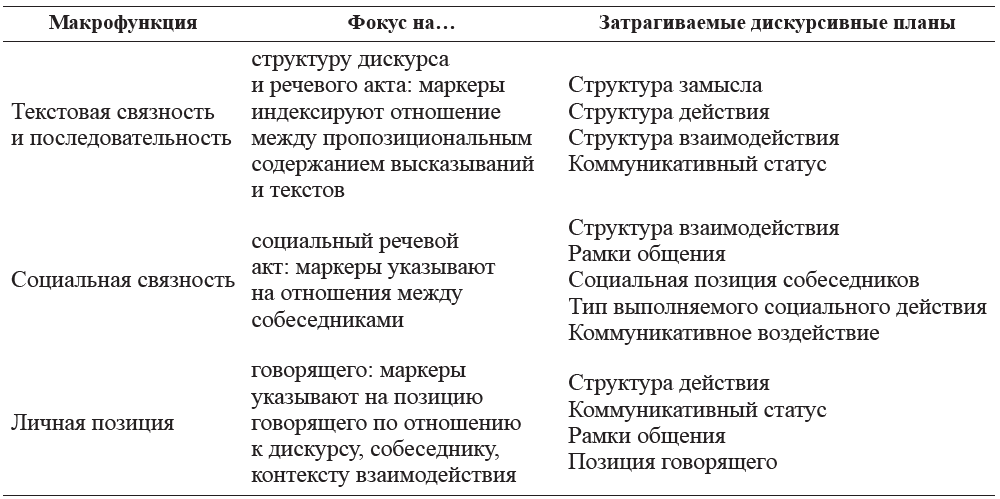

Согласно этим определениям, дискурсивные маркеры служат для связности и последовательности текста, а прагматические — не только гарантируют социальную уместность, но и выражают позицию говорящего и, таким образом, включают также модальное измерение; см. таблицу 2.

Таблица 2

Прагматические функции и дискурсивный план [Ghezzi 2014: 14]

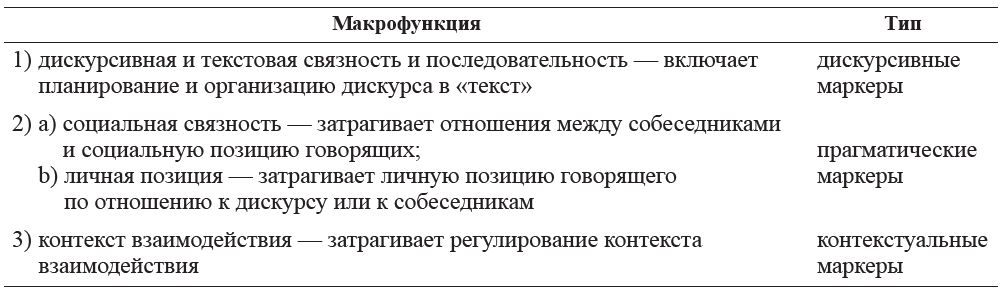

Это разграничение между дискурсивными и прагматическими маркерами впоследствии принимается Пьерой Молинелли [Molinelli 2016: 151; 2018], хотя в более поздней из этих двух работ [Molinelli 2018: 276] она использует гипероним «функциональный маркер», охватывающий i) дискурсивные маркеры (ориентированные на текст), ii) прагматические маркеры (ориентированные на собеседника) и iii) контекстуальные (ориентированные на контекст), и разделяет таким образом макрофункции на три группы, а не на две, выделяя в отдельную группу контекстуальные функции (как например, ит. ecco ‘вот’, to’ ‘пожалуйста’, voilà ‘смотри(те)-ка’):

Таблица 3

Макрофункции и функциональныe типы маркеров [Molinelli 2018: 276]

П. Молинелли [Molinelli 2018] анализирует функциональный маркер allora, (происходящий из латинской наречной синтагмы времени ad illa(m) hora(m)) и dai (происходящий от глагола dare), поскольку они представляют собой прототипический пример различий между дискурсивными маркерами (1) и прагматическими (2) и выявляют, в частности, диахроническую и диатопическую вариативность.

(1) a. Allora? ‘Ну, и?’

b. Allora, adesso ti spiego. ‘Ну тогда я сейчас тебе объясню’.

(2) a. Dai, facciamolo! ‘Давай уж сделаем!’

b. Non importa, dai! ‘Это не важно, ладно тебе!’

Наконец, П. Молинелли использует теорию прототипов (Prototype Theory), согласно которой «у каждого маркера есть некоторые “центральные”, прототипические функции, но они могут развивать и другие “периферийные” функции, в зависимости от особенностей контекста использования. Может быть полезным описывать прагматические и / или дискурсивные функции, выполняемые конкретными формами в конкретных контекстах, в терминах большей или меньшей прототипичности макрофункции для данной конкретной формы, на основании большей или меньшей частотности в небольшом / обширном наборе контекстов » [Molinelli 2018: 277].

Ссылаясь на работу Элеанор Рош [Rosch 1973], Молинелли напоминает, что теория прототипов помогает избежать противопоставления между ДМ и ПМ, поскольку «подчеркивает, насколько градуальны границы между разными языковыми категориями и насколько контекст использования и культурно обусловленные предпочтения говорящего оказываются решающими для категоризации языковых структур и реальности в целом» [Molinelli 2018: 277].

Объектом исследования ДС часто становится вариативность их синтаксической позиции. Не существует исчерпывающих работ, целиком посвященных этому аспекту, хотя он часто затрагивается в реконструкции функций ДС, поскольку расположение в правой или левой периферии имеет большое значение. С этой точки зрения нам кажется образцовой работа К. Гецци и П. Молинелли [Ghezzi, Molinelli 2014b], в которой анализируется корреляция между прагматической функцией, синтаскической позицией и типом дискурсивной единицы для трех итальянских дискурсивных слов (guarda ‘смотри’; prego ‘пожалуйста’, букв. «прошу»; dai ‘ну же’, букв. «дай»), которые входят в многочисленную группу итальянских отглагольных ДС.

Авторы приходят к заключению, что «рассмотренные отглагольные прагматические маркеры могут появляться как в левой периферии, так и в правой. При определении их специфических функций помимо позиции необходимо учитывать, к какому типу ДС они относятся, а именно, оказывается ли в фокусе контекст взаимодействия, речевой акт или содержание высказывания, а также степень их прагматикализации и их диалогическую (dialogical) или диалоговую (dialogual) ориентированность4. Однако в этой запутанной сети взаимоотношений можно выделить функции, которые чаще связываются с определенной позицией, подтверждая таким образом асимметрию левой и правой периферий. Тем не менее эту асимметрию нужно интерпретировать скорее градуально, чем категориально» [Ghezzi, Molinelli 2014b: 147].

В общем, степень синтаксической свободы отглагольных ПМ (т. е. возможности располагаться в правой или левой периферии) пропорциональна степени их процедурализации, (интер)субъективности и вариативности их сферы действия, как и предполагалось Э. Трауготт и Р. Дэшером [Traugott, Dasher 2002: 40].

Например, в таком высказывании, как (3), guarda выполняет смягчaющую функцию и допускает расположение в правой периферии, тогда как в противопоставительной функции в (4) допускается только позиция слева.

(3) Non lo so, guarda. ‘Слушай, я не знаю’.

(4) Guarda che Marco viene alle 5, non alle 6. ‘Подожди, Марко приедет в пять, а не в шесть’.

При использовании в функции привлечения внимания, guarda справа дает оценку сказанному, а слева более полифункционален: может служить сигналом прямого внимания к контексту (в дейксисном использовании), к процессу произнесения (фатическое использование) или к содержанию высказывания.

2. ДМ в диахронической перспективе: исследования грамматикализации и прагматикализации

Исторические и типологические работы, посвященные ДМ, исходят из констатации того факта, что эти элементы распространены во многих языках и развиваются в соответствии с обычными диахроническими закономерностями [Ghezzi, Molinelli 2014b: 123], достаточно вспомнить о прагматических значениях, приобретаемых в разных языках глаголами восприятия [Pons Bordería 1998; Fedriani et al. 2010], глаголами обмена и движения [Fedriani, Ghezzi 2013] или перформативами [Ghezzi, Molinelli 2014b: 125].

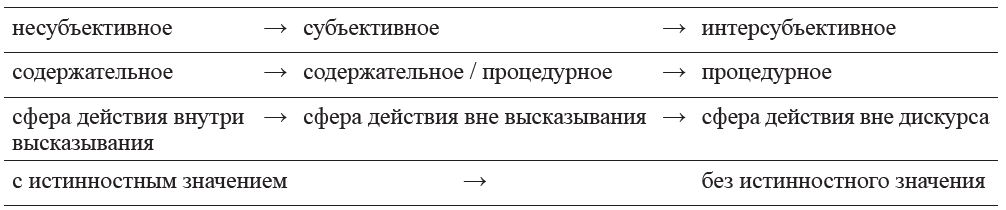

Таблица 4

Степень процедурализации: прагматико-семантические тенденции

В исследованиях итальянских ДС диахроническо-типологическое измерение было изучено достаточно полно. В работе А. Джакалоне Рамат, К. Маури и П. Молинелли [Giacalone Ramat et al. 2013] мы находим синтетическое изложение оснований этого подхода:

- Существуют языковые феномены (в частности, ДС), в которых диахроническое измерение оказывается ключевым для объяснения их устройства в синхронии; этот принцип напоминает понятие «скрытой памяти языка» Т. М. Николаевой [2002] и перекликается с идеей о существовании языковых единиц, использующих «синхроническо-диахронический интерфейс» [Giacalone Ramat et al. 2013: 2].

- Синхронический вариант может стать источником диахронического изменения. Отсюда рождается широкая серия работ, посвященных грамматикализации и прагматикализации элементов, из которых происходят ДС (в итальянском это в основном наречия и глаголы), зачастую с использованием понятия аналогии.

- Межъязыковой контакт — это триггер, пусковой механизм языкового изменения, следовательно, существует ареальное измерение грамматикализации.

- Для изучения феноменов синхроническо-диахронического интерфейса используются как классическая семантическая разметка, так и подходы грамматики конструкций; последние особенно полезны для диахронических исследований ДС, поскольку они не отделяют семантику от прагматики, и единица анализа включает в себя также контекстуальные факторы, являющиеся ключевыми для развития ДС. Таким образом, грамматика конструкций оказывается полезной для изучения феноменов интерфейса и вариативности, поскольку использует одни и те же инструменты для описания как синхронии, так и диахронии.

Среди многочисленных исследований, рассматривающих диахроническое измерение ДС, можно выделить сборник, составленный К. Гецци и П. Молинелли [Ghezzi, Molinelli 2014a]: в нем авторы реконструируют развитие в разных романских языках некоторых ДС из латыни и показывают, что существует корреляция между морфосинтаксическими свойствами исходных лексем и произошедшими из них ДС. Имея в распоряжении обширный корпус текстов на латыни, можно восстановить в том числе и очень длинные пути развития.

Сборник состоит из двух частей: первая посвящена маркерам, произошедшим от глаголов5, а вторая — наречным маркерам (как мы уже указывали выше, именно из этих двух частей речи чаще всего происходят ДС в романских языках)6. В целом авторы отмечают, что прагматические функции отглагольных и наречных ДС в романских языках разделяются на две основные группы: касающиеся структурирования дискурса и касающиеся взаимодействия или выражения позиции говорящего. Тем не менее, эти две функциональные категории описываются как два крайних полюса континуума со следующей градуальной последовательностью:

6. Для итальянского отметим главу 5, в которой К. Гецци и П. Молинелли анализируют, как латинские глаголы quaeso и rogo (см. также [Molinelli 2010]) развивают прагматические функции, связанные с вежливостью, и выявляют циклический характер их функционального развития. Кроме того, в сборнике есть много исследований, посвященных развитию ДС из латыни и из итальянских диалектов, например развитие латинского iam в северо-западных итальянских диалектах в сопоставлении с французским (К. Федриани и Э. Миола, гл. 9, и М. Скуартини, гл. 10).

текстовые значения > субъективные значения > интерсубъективные значения

Следует добавить, что часто формы, от которых произошли ДС, продолжают использоваться и в своем исходном лексическом значении, развивая параллельно дискурсивные и прагматические функции (например, глаголы guarda, prego и др.).

Кроме того, К. Гецци и П. Молинелли возвращаются к понятию цикла Есперсена [Jespersen 1917] и четко отграничивают «механику прагматического изменения», в котором процессы прагматикализации носят цикличекский характер (процессы и причины), от «механизмов прагматического изменения», т.е. морфосинтаксических свойств и их комбинаций, вовлеченных в прагматико-функциональные изменения (например, для формирования форм вежливости в романских языках перформативные глаголы должны обладать определенными морфосинтаксическими свойствами, см. [Molinelli 2016: 153– 154; Ghezzi 2014: 24; Molinelli 2014b: 199]).

В одной из работ Гецци и Молинелли [Ghezzi, Molinelli 2014a] затрагивается, в частности, такой важный теоретический вопрос, много обсуждавшийся в диахронических исследованиях ДС, как отношение между прагматикализацией и грамматикализацией [Degand, Evers-Vermeul 2015]. Молинелли предполагает, что в действительности подобное разделение нерелевантно для изучения некоторых ДС: «дискурсивный план коммуникативного статуса7 прагматичен в силу своей природы, поскольку связан со степенью активации релевантной информации в дискурсе, но он также связан и с пропозициональным содержанием высказывания и поэтому представляет собой переходную зону между дискурсом и грамматикой. Рассмотрение дискурсивного плана коммуникативного статуса актуально еще и потому, что показывает, что жесткая дихотомия между грамматикализацией и прагматикализацией может оказаться нерелевантной при анализе развития форм и соответствующих функций, как в случае с già» [Molinelli 2014a: 266].

Наконец, среди исследований, посвященных диахроническому развитию ДС, мы отметим работу Р. Вальтерайта [Waltereit 2006], а также Д. Рикки и Дж. Висконти [Ricca, Visconti 2013: 2014]. В частности, Рикка и Висконти подробно изучили такой важный для диахронического развития ДС процесс, как использование лексем в определенных «контекстах-мостах» [Heine 2002], или в «критических контекстах» [Diewald 2002], в которых те или иные контекстные свойства переходят на лексему, встраиваются в ее семантику и в дальнейшем не зависят от последующих контекстов. Именно посредством этого процесса нередко развиваются дискурсивные и прагматические значения в исходно семантически полных лексемах. Развитие происходит от более объективных к более субъективным значениям, связанным с поведенческой установкой говорящего, и, наконец, к межличностным значениям (см. табл. 3). В качестве примера Рикка и Висконти приводят развитие двух частично синонимичных ДС davvero и veramente, из которых только veramente под влиянием контекстов-мостов развивает функцию амортизатора иллокутивной силы в контексте опровержения, противоположную своей классической функции усилителя утверждения.

3. Исследования отдельных ДС

Самое изученное итальянское ДС — это allora, происходящий из наречия времени. К. Баццанелла углубила анализ этого ДС с разных точек зрения — как теоретической [Bazzanella 2005; Bazzanella, Miecznikowski 2009; Bosco, Bazzanella 2005], так и контрастивной в сопоставлении с испанским [Bazzanella et al. 2007] и французским языками [Bazzanella, Borreguero 2011]. Автор пришла к заключению, что начиная с XIII в. allora постепенно расширяло свои функции: от функции i) анафорического показателя одновременности или следования (= in quel tempo ‘в то время’ / dopo di che ‘после чего’) оно перешло к функции ii) последовательности / умозаключения (= di conseguenza, quindi ‘следовательно, значит’) и наконец приобрело iii) текстуальную и интерактивную функции (= a questo punto ‘итак’, ‘ну’, ‘же’) [Bazzanella, Borreguero 2011]. Это развитие детально реконструировано в работе Мечниковски, Джили Фивелы и Баццанеллы [Miecznikowski et al. 2008], и его причины заключаются как в прагматических факторах, так и в частом использовании allora в диалогических контекстах аргументативного типа, где оно чаще всего используется с гипотетическим значением. Исследования, посвященные allora, в последнее время были дополнены сопоставлением этого ДС с dai [Molinelli 2018]: как утверждает Молинелли, в то время как allora — прототипически дискурсивный маркер (указывает на начало реплики, передачу слова собеседнику, ссылку на контекст, приглашение проделать умозаключение, введение новой темы, завершение взаимодействия), dai — прототипически прагматическое ДС (может обозначать реакцию, оценку, удивление, побуждение, согласие и завершение коммуникации). Молинелли рассматривает диалектное, стилистическое и диахроническое варьирование allora и dai, и приходит к выводу, что allora, несмотря на то, что это прототипически дискурсивный маркер, с легкостью принимает прагматические функции, тогда как dai в свою очередь не принимает дискурсивные значения.

Кроме allora, объектом особых исследований стали такие итальянские ДС, как magari [Masini, Pietrandrea 2010], или отрицательные частицы no [Stame 1994a] и mica [Visconti 2009]. Последняя — неканонический маркер отрицания, который начиная с XIII в. развил дискурсивные функции (прерывание связи с предыдущим контекстом и запрос на совершение умозаключения), и сегодня это в основном маркер смягчения. В завершение укажем на контрастивное и диахроническое исследование [Bazzanella et al. 2005], в котором реконструируются все потомки латинского iam в романских языках, среди которых итальянское già.

Далее перейдем к исследованиям, в которых классифицируются разные ДС, выполняющие одинаковые функции: i) скалярные частицы perfino и addirittura ‘даже’ [Visconti 2005], чья изначальная семантика (‘кульминация’ для perfino и ‘направление’ для addirittura) определила контекстные ограничения, которые позволили им среди прочего приобрести оценочный компонент, из чего впоследствии развилось скалярное значение; ii) маркеры переформулирования nel senso ‘в смысле’ и voglio dire ‘я имею в виду’ [Fiorentini 2016; Fiorentini, Sansò 2017a], которые изучаются с точки зрения новых, не перифразирующих значений, развивающихся в современном итальянском языке.

Наибольшее число работ посвящено прагматикализации глаголов, от которых происходят многие итальянские ДС. Существует несколько статей, посвященных отдельным отглагольным ДС: senti ‘слушай’ [Khachaturyan 2001], diciamo ‘скажем’ [Khachaturyan 2002; Hoelker 2005], prego (пропозициональный и перформативный глагол, который превратился в маркер вежливости, а затем принял также функции хеджирования (hedging), смягчения и передачи слова), dai ‘дай’ в значении побуждения или установления контакта, и, наконец, глагол sapere ‘знать’ как прагматический сигнал в современном итальянском языке [Molinelli 2014c]. Помимо этого, существуют исследования отдельных глагольных классов: глаголов восприятия [Fedriani et al. 2010; Ghezzi 2012] и глаголов движения [Fedriani, Ghezzi 2014]. Если говорить о глаголах восприятия, то К. Гецци отмечает, что, например, guardare ‘смотреть’ или sentire ‘слушать’, отталкиваясь от типичного дейксисного значения императива, развивают прагматическую функцию и становятся аллокутивами привлечения внимания (attention getters), хотя в других контекстах они могут сохранять свое первоначальное лексическое значение. Guarda в основном имеет фатическую функцию, ориентированную на собеседника или на содержание высказывания [Ghezzi, Molinelli 2014b], при этом он может быть сигналом изменения темы или смягчения несогласия, в то время как vedi ‘видишь’ оказывается скорее заключительным и иллюстративным. Guarda является более продуктивным. Напротив, глаголы движения, хорошо изученные с точки зрения грамматикализации и значительно хуже с точки зрения прагматикализации, порождают прагматические маркеры типа va’ / vai, которые следуют такой логике развития: прямое лексическое значение ‘двигаться в пространстве’ > ‘продвигаться в выполнении чего-то’ > ‘делать так, чтобы кто-то сделал что-то’. Таким образом, еще раз подтверждается гипотеза о связи развития ДМ или ПМ с семантикой и с морфосинтактическими характеристиками исходных глаголов.

В целом, К. Гецци и П. Молинелли [Ghezzi, Molinelli 2014b] отмечают, что прагматикализация отглагольных ПМ и ДМ происходит согласно определенным правилам, дейктический компонент способствует развитию дискурсивного маркера, направляя внимание адресата сначала на дейктический контекст (действие), затем на речевой акт (просьбу о сотрудничестве) и, наконец, на содержание высказывания. На диалогическом уровне они принимают также модальные значения, выражающие позицию говорящего по отношению к сообщению.

Наконец, отметим, что итальянские ДС часто изучаются в рамках более широких исследований, перечисленных ниже:

- — разговорная речь: [Burstorf 1974; Mara 1986; Bazzanella 1995; Munaro 2010] (междометия); [Brusco, Cacchione 2008; Calaresu 2013b], где особое внимание уделяется непрямой речи. Интересны также работы, изучающие ДМ в новых текстовых жанрах — тех, что находятся между письменной и устной речью, как в случае электронной коммуникации [Bazzanella 2001b; 2005];

- — беседа и взаимодействие: [Orletti 1994; Stame 1999; Contento et al. 1987; Stame 1994a; 1994b; Contento 1991; 1994; Contento, Stame 1992; Licari, Stame 1988; 1989; Bazzanella et al. 2008]. В исследованиях С. Стаме, С. Контенто и К. Ликари ДС (appunto, ecco, magari, insomma) рассматриваются с точки зрения кооперации собеседников; следовательно, прагматические маркеры отвечают за двунаправленное движение согласия (согласие относительно содержания речи и сближение в отношениях) и несогласия (несогласие относительно содержания речи и дистанцирование в отношениях) в рамках беседы. Еще одним результатом работы этой научной школы являются исследования дискурсивных маркеров в рамках стратегий вежливости [Stame 1994b].

- — некоторые работы Баццанеллы [Bazzanella 2001b; 2005; 2006a; 2006b; 2010; 2011a], использующие концептуальный аппарат теории речевых актов, углубили понимание роли ДС в процессе взаимного сотрудничества и совместного выстраивания значения;

- — эвиденциальность и эпистемичность: этой темой занимается, в частности, Марио Скуартини; рассматривая несколько романских языков, он исследует диахронические отношения между эпистемичностью и эвиденциальностью, анализируя цитативы, репортативы, глагольные эпистемические формы (будущего времени и условного наклонения) и показывает ключевую роль не-фактивности для развития эвиденциальных значений, которого не происходит в случае развития инференциальных значений и значений предположения [Squartini 2009];

- — интенсификация: [Gili Favela, Bazzanella (eds.) 2009; Guil 2009; Bazzanella 2011b; Fiorentini, Sansò 2017b] (последняя работа посвящена интенсификации в ситуациях языкового контакта между итальянским, немецким и ладинским языками в Валь-диФасса);

- — смягчение и варьирование иллокутивной силы являются главным предметом исследований К. Хёлкера, М. Конильо и К. Каффи [Hoelker 2005; Coniglio 2010; Caffi 2001/2007]. Работа К. Каффи 2001 г. представляет собой солидную монографию, в которой ДС анализируются с точки зрения различных техник смягчения (hedges, bushes или shields) в эмоциональной коммуникации, а также в рамках анализа диалогов между врачами и пациентами;

- — фокализация: [Ricca 1999; La Forgia 2006];

- — языковая вежливость: изучение ДС в рамках стратегий вежливости началось с работы Баццанеллы [Bazzanella 2003] на материале староитальянского языка, а после было продолжено в [Molinelli 2010] (прагматикализация и вежливое использование латинских глаголов rogo и quaeso), [Ghezzi, Molinelli 2014b] (итальянские формы prego и chiedo), [Molinelli 2014b] (маркеры вежливости со значением просьбы в разных романских языках) и [Ghezzi 2016; Ghezzi, Molinelli 2016] (маркеры вежливого взаимодействия, восходящие к латинским перформативным глаголам и использующиеся для смягчения иллокутивной силы просьб или потенциально угрожающего языкового воздействия);

- — риторико-коммуникативные феномены, такие как ирония [Bazzanella 2009], имплицитность [Bertuccelli Papi 2000] и дискурсивное планирование [Berretta 1984];

- — использование ДС в особенных коммуникативных контекстах, таких как школьное взаимодействие [Bazzanella 1994a], психологическое собеседование [Contento 1994], взаимодействие в суде [Zicolella 2008] и даже партизанские рассказы [Dal Negro 2016].

4. ДС в работах по усвоению итальянского языка как иностранного

Усвоение ДС изучающими итальянский язык как иностранный (и, следовательно, обучение их использованию) становится важной темой исследований начиная с 2000-х годов, хотя отдельные работы существовали и до этого: первые исследования по дидактике дискурсивных сигналов Университета для иностранцев в Перудже (Università per stranieri di Perugia) [Manili 1983; 1988; Brigetti, Licari 1985; Fellin, Pugliese 1994].

Один из ведущих ученых, занимающихся этой темой, — Чечилия Андорно: она реконструирует филогенез ДМ в сопоставлении с данными онтогенеза, стремясь обогатить оба плана. Начав с монографии [Andorno 2000], посвященной фокализаторам (дополняющим: perfino, addirittura ‘даже’, soprattutto ‘особенно’; ограничивающим: solo, solamente ‘только’ и др.; и идентифицирующим: proprio, appunto ‘же, именно’ и проч.) на различных промежуточных стадиях усвоения языка (см. также [Andorno 2005]), эта исследовательница впоследствии перешла к корпусному анализу текстов, созданных изучающими итальянский язык как иностранный [Andorno 2007; 2008a; 2008b].

Следуя функционалистским установкам, заданным в проектах под руководством В. Кляйна и К. Пердю [Klein, Perdue 1992], а также А. Джакалоне Рамат [Giacalone Ramat 1993], Андорно в своей работе 2000 г. показывает, что изучающие итальянский язык как иностранный первым усваивают фокализатор no, скалярные же фокализаторы появляются позже. В усвоении второго языка развитие происходит от прагматического модуса к синтаксическому, а усвоение фокализаторов, развивающихся от организации прагматических аспектов к организации смешанных семантико-синтаксических аспектов, подтвердждает, что «кристаллизация наиболее частотного узуса может сформировать набор правил формального типа» [Andorno 2000: 276].

Большой интерес представляет противоречие, выявленное в [Andorno 2007]: исследования, посвященные усвоению ДС, часто подчеркивают, что полифункциональность ДС затрудняет их усвоение не-носителями языка [Bardel 2003]. Однако, если исходить из модели обучения Бернини [Andorno, Bernini 2003]8, предложенной на основе экспериментальных исследований, морфологически простая форма ДС делает их особенно подходящими для первых этапов усвоения, и это подтверждается также тем, что ДС стоят в первых рядах среди элементов, затрагиваемых заимствованиями и смешением кодов (code-mixing) [Dal Negro 2005]. В своем исследовании [Andorno 2007]9 Андорно показывает (на примере sì ‘да’, no ‘нет’, così ‘так’), что ДС усваиваются рано и имеют большое функциональное разнообразие, и только впоследствии происходит их интеграция в высказывание и в его синтаксическую структуру. Таким образом, sì, no и così сначала усваиваются как дискурсивные сигналы, а затем как модификаторы и анафорические показатели. Здесь данные филогенеза, как кажется, противоположны данным онтогенеза, где обычно сначала появляются лексические элементы и лишь после они развивают дискурсивные значения и становятся ДМ [Ibid.: 118].

9. Это исследование проведено на материале корпуса устной речи изучающих итальянский язык, который был собран в рамках проекта научной школы Павии [Giacalone Ramat 2003], посвященного спонтанному усвоению языка.

Изучение усвоения ДС в итальянском языке как иностранном в XXI в. продолжает расширяться, как в Италии — [Chini et al. 2003; Rastelli 2003; Bardel 2004; Ferraris 2001; 2004; Pavanello 2004; Jafrancesco 2015; De Marco 2016] (allora, però), [Mascherpa 2016] (allora, quindi, ma, però) — так и за ее пределами: [Bini, Pernas 2008; Pernas 2009; Guil et al. 2008; Borreguero Zuloaga 2017] (испаноязычные студенты итальянского в сопоставлении с носителями) и [Nigoević, Sučić 2011; Ceković 2014] (сербские и хорватские студенты итальянского). Во всех этих работах подтверждается тезис о раннем усвоении ДС и их многофункциональность (список итальянских коннекторов в порядке их появления на разных этапах усвоения языка можно найти в работе М. Кини, С. Феррарис и др. [Chini et al. 2003: 202]), хотя сравнение с использованием ДС носителями языка показывает, что для одного и того же сигнала некоторые прагматические функции усваиваются рано, а другие позже (на эту тему нужно проводить дальнейшие исследования, основывающиеся на большем объеме данных).

Наконец, следует отметить ряд нововведений в преподавании иностранных языков, основанных на исследованиях усвоения языка: [Zorzi 2001; Rastelli 2002; Lo Duca 2006; Jafrancesco 2010] (одна из немногих учебных программ итальянского языка как иностранного, учитывающая ДС) и [Ceković 2014].

Обширное сводное исследование, которое описывает, как в преподавании итальянского языка как иностранного обучают ДС, и содержит анализ некоторых учебников, можно найти в работе П. Пернас, Э. Джиллани и А. Каккьоне [Pernas et al. 2011].

5. Новейшие исследования: “Pragmatic markers, discourse markers and modal particles. New perspectives” (2017)

В завершение нашего обзора расскажем о новейшем вкладе в исследования ДС, итальянские и не только, — это уже упоминавшийся сборник под редакцией Кьяры Федриани и Андреа Сансо [Fedriani, Sansò (eds.) 2017], составленный по материалам воркшопа, проводившегося в Университете Инсубрии (Università dell’Insubria, Комо-Варезе, Италия) в 2014 г. Воркшоп был организован группой ученых из Университета Бергамо (Пьерлуиджи Куццолин, Кьяра Гецци и Пьера Молинелли) и Болонского университета (Катерина Маури), принадлежащих к лингвистической школе Университета Павии, родоночальницами которой стали Анна Джакалоне Рамат и ее ученица Пьера Молинелли. По некоторым из вопросов, которые мы обсуждали выше, редакторы сборника занимают особую позицию и выдвигают собственные предложения относительно i) классификации ДС и терминологии; ii) свойств ДС; iii) методов исследования ДС; iv) ДС и модальности; v) диахронического развития ДС и прагматикализации.

I. Классификация ДС и терминология. Под ПМ и ДМ редакторы и авторы сборника понимают «гетерогенный класс элементов, выражающих различные процедурные значения в межличностном, текстуальном и субъективном планах» [Fedriani, Sansò (eds.) 2017: 5].

К. Федриани и А. Сансо формулируют собственную позицию в решении этой старой терминологической и классификационной проблемы: используя рабочее определение и инклюзивную перспективу, они развивают предложение, выдвинутое в работе К. Гецци и П. Молинелли [Ghezzi, Molinelli 2014a]. Таким образом, авторы различают:

- — прагматические маркеры (ПМ): «маркеры функций, принадлежащих к сфере социальной и межличностной связности (отношения говорящего и слушающего, социальный профиль слушающего и говорящего, тип выполняемого социального действия; например, please, danke, if I may interrupt и т. д.)» [Fedriani, Sansò (eds.) 2017: 2];

- — дискурсивные маркеры (ДМ): «стратегии, обеспечивающие единство текста (планирование дискурса, организацию дискурса, например использование but, anyway, still и т. д. в начале высказывания)» [Ibid.: 2];

- — модальные частицы (МЧ): они представляют собой более узкий набор языковых элементов, которые служат «сигналами оценки говорящим коммуникативного статуса своего высказывания (например, немецкие ja, eben, doch и т. д.)» [Ibid.: 2]. Последняя категория на самом деле имеет более основательную традицию исследований, чем ДМ/ПМ, — прежде всего, в немецком и в славянских языках. Среди модальных частиц выделяются показатели эпистемической модальности, указывающие на оценку достоверности информации говорящим, и показатели эвиденциальности, указывающие на источник информации.

Таким образом, несмотря на то, что дискуссия о разном функциональном спектре ДМ, ПМ и МЧ по-прежнему актуальна, в этом сборнике различие между тремя типами процедурных сигналов представлено с большой ясностью, и, что самое важное, эти категории рассматриваются не как взаимоисключающие, а как градуальные, допускающие зоны наложения одной категории на другую, как это часто имеет место при анализе конкретных языковых маркеров.

II. Свойства ДС. Из материалов сборника становится очевидным, что некоторые свойства ученые обычно рассматривают как общие для ДМ/ПМ/МЧ — например, отсутствие истинностного значения, процессуальные функции, зависимость от сферы действия, полифункциональность, вариативность позиции, специфические интонационные контуры.

III. Методы исследования ДМ/ПМ/МЧ. В исследованиях, вошедших в сборник, предпочтение, очевидно, отдается индуктивному и корпусному подходу oт формы к значению, а не дедуктивному подходу от значения к форме, сверху-вниз (top-down), особенно при межъязыковом сопоставлении или в случаях, когда прагматико-дискурсивные и модальные маркеры изучаются на этапе усвоения языка [Ibid.: 5]. Составители подчеркивают необходимость совмещать абстрактные классифицирующие подходы с углубленным изучением конкретного материала (case studies) для того, чтобы «рабочее определение было теоретически надежным и типологически гибким» [Ibid.: 7].

Среди исследований, посвященных методологическим проблемам (в первой части сборника), наибольший интерес представляют главы 2 и 3, потому что авторы применяют системный подход, позволяющий идентифицировать подклассы ДМ/ПМ/МЧ, схемы их использования и дистрибуции.

Во второй главе К. Болли, Л. Крибль, Л. Деган и Д. Уигер-Дистейкс представляют эмпирический метод идентификации и аннотирования ДМ/ПМ/МЧ [Ibid.: 71–98], который демонстрируется на материале устных корпусов французского языка на разных уровнях (синтаксическом, семантическом, прагматическом и контекстуальном). Центром модели, которая позволяет разрешить неоднозначность для потенциальных ДМ/ПМ/МЧ, является введение параметров, рассматриваемых с помощью количественных методов, чтобы описать в терминах статистических данных поведение этих языковых элементов. Итак, в результате корпусного анализа предлагаются следующие параметры: 1) синтаксические (синтаксическая категория, синтаксическая позиция и подвижность элемента); 2) семантико-прагматические (лексические или процедурные значения); 3) контекстуальные (наличие примыкающей паузы, позиция в реплике); 4) неязыковые (соответствие языковому ощущению лингвиста).

Оказывается, по крайней мере для французского языка, что синтаксическая автономность и принадлежность к определенным синтаксическим категориям помогают элементукандидату функционировать в качестве ДМ/ПМ.

Этот подход характерен и для третьей главы [Ibid.: 99–124], где Л. Крибль заявляет, что отсутствие согласия между лингвистами относительно границ категории ДМ (Крибль включает в их число также ПМ и МЧ) возникает из расхождений между теоретическими подходами, которые отталкиваются от абстрактного списка переменных, влияющих на поведение ДМ, и подходами, которые основаны на данных, ограничивающихся отдельными маркерами или данными одного языка, и поэтому с трудом поддаются обобщению. Следовательно, необходимы функциональные и парадигматические исследования, рассматривающие ДМ всех типов в нескольких языках, чтобы сделать возможным обобщение и создать прочную основу для сопоставительных исследований. Затем автор на примере анализа автоматической аннотации показывает преимущества определения ДМ, основанного на данных параллельных корпусов (она пользуется программой аннотаций EXMARALDA). Анализ охватывает три характеристики, которые позволяют дать широкое определение ДМ: i) синтаксическая встроенность; ii) функциональная сфера действия; iii) полифункциональность (автор предлагает интересный список из 30 основных функций ДМ).

IV. ДМ/ПМ и модальность. Вторая часть сборника рассматривает фундаментальную теоретическую проблему, а именно связь прагматико-дискурсивных категорий и маркеров с модальностью. МЧ выделяются на базе того, что они затрагивают “common ground” (пересечение знаний говорящего с предполагаемыми знаниями собеседника), основываясь на котором, говорящий обсуждает с собеседником свое видение вещей.

Исследование М. Скуартини [Ibid.: 203–228] посвящено итальянскому отрицанию. Неформальный маркер отрицания mica может выполнять функции МЧ и выявлять несоответствие между тем, что выясняется в диалоге, и тем, что было прежде известно собеседникам; в этом использовании его значение приближается к già, которое в вопросительных контекстах может маркировать коммуникативный статус (information state), т. е. “the organization and management of knowledge and meta-knowledge in discourse” [Schiffrin 1987: 27], сообщая, что обычно известная часть информации оказалась забытой.

Интерес представляет и заключение о функции категории миратива (маркированное выражение предыдущего незнания говорящего), которая рассматривается как этап развития модальных частиц из элементов, управляющих потоком речи, в межличностные прагматические элементы [Fedriani, Sansò (eds.) 2017: 225].

V. Диахроническое развитие и прагматикализация. Авторы сборника не ставят в центр обсуждения разграничение между грамматикализацией и прагматикализацией, а скорее поднимают такие вопросы, как:

- — Существуют ли схемы диахронического развития, типичные для ДМ/ПМ/МЧ?

- — Как уже стабилизировавшиеся в системе языка ДМ/ПМ/МЧ развивают новые текстовые или межличностные функции?

- — Устаревание ДМ/ПМ/МЧ действительно происходит быстрее, чем у других типов лексем, или просто оно заметнее?

- — Существуют ли типичные для языков мира источники и повторяющиеся пути формирования ДМ/ПМ/МЧ, как это часто имеет место с граммемами?

Наиболее актуальная задача состоит в поиске типологических закономерностей в процессах развития ДМ/ПМ/МЧ.

Ф. Кляйнкнехт и М. Суза отмечают, в частности, что звательный падеж часто становится источником ДМ/ПМ/МЧ [Ibid.: 257–288], а с диахронической точки зрения Массон отмечает так называемый «деонтический разворот» (deontic reversal), который происходит, когда ДМ/ПМ/МЧ, уже развившие интерсубъективные значения, используются в ситуациях конфликта и таким образом из маркеров вежливости (now, I’m afraid ) и сигналов вежливого смягчения превращаются в сигналы конфликта [Ibid.: 289–304].

Наконец, в своей статье А. Джакалоне Рамат, К. Маури и А. Сансо [Ibid.: 335–368] рассматривают дубитативное (значение сомнения) и корректирующее значения таких итальянских наречий, как casomai, al massimo, tutt’al più, и показывают, что все они содержат уступительный компонент значения, играющий важную роль в процессах прагматикализации.

VI. Социолингвистическое варьирование ДМ/ПМ/МЧ. Среди трех основных подходов к изучению социолингвистических изменений — классического, учитывающего такие параметры, как возраст, социальный статус, этническую принадлежность и т. д.; подхода, рассматривающего макросоциальные факторы, такие как принадлежность к сообществу, сети и т. п.; и подхода, объясняющего варьирование языковым контактом, — в этом сборнике используется в основном последний.

И. Фьорентини и Э. Гориа изучают языковые вариации в пограничных регионах, подверженных контактам (И. Фьорентини — между итальянским, немецким и ладинским [Ibid.: 417–437], а Э. Гориа — между стандартным английским, английским Гибралтара (янито) и испанским [Ibid.: 439–457]), и приходят к одинаковому выводу: существует функциональная иерархия в заимствовании ДС: ДС взаимодействия заимствуются чаще метатекстовых ДС, а метатекстовые, в свою очередь, заимствуются чаще когнитивных. Кроме того, в ситуациях языкового контакта ДМ/ПМ склонны к заимствованию из доминирующего языка в миноритарный, хотя это происходит и не всегда.

Итак, сборник под редакцией К. Федриани и А. Сансо представляет различные подходы (синхронный, социолингвистический, контрастивный, диахронический, корпусный), рассматривает разные языки (английский разных периодов, французский, итальянский, польский, немецкий, иврит и японский, а также такие региональные варианты, как ладинский, гибралтарский испанский и гибралтарский английский, мексиканский испанский) и описывает ДМ/ПМ/МЧ относительно различных категорий, таких как смягчение, «хеджирование» (hedging), условия истинности, вежливость, усиление, привлечение внимания, непрямая речь, связки причины, конструкции сомнения и исправления, вокативы и междометия. На фоне представленной выше истории изучения ДС в итальянской лингвистике, этот сборник, как нам представляется, проясняет три ключевых момента, касающихся i) терминологического различения ДМ/ПМ/МЧ, ii) попытки разработать модель анализа ДС на основе корпусных исследований и iii) соотношения между текстовыми, прагматическими и модальными категориями в функионировании ДС.

Библиография

- 1. Николаева 2002 — Николаева T. M. «Скрытая память» языка. Попытка постановки проблемы. Вопросы языкознания, 2002, 4: 25–41.

- 2. Andorno 2000 — Adorno C. Focalizzatori fra connessione e messa a fuoco. Il punto di vista della varietà di apprendimento. Milano: FrancoAngeli, 2000.

- 3. Andorno 2005 — Adorno C. Additive and restrictive particles in Italian as second language. Embedding in the verbal utterance structure. The structure of learner varieties. Hendricks H. (ed.). Berlin: Mouton de Gruyter, 2005, 405–444.

- 4. Andorno 2007 — Adorno C. Apprendere il lessico: elaborazione di segnali discorsivi (sì, no, così). Atti del 6° Congresso Internazionale del’Associazione Italiana di Linguistica Applicata. Imparare una lingua: Recenti sviluppi teorici e proposte applicative. Chini M., Desideri P., Favilla M. E., Pallotti G. (eds.). Perugia: Guerra, 2007, 95–122.

- 5. Andorno 2008a — Adorno C. Interazione nativo / non nativo in italiano L2: strumenti per la pianificazione dialogica. La comunicazione parlata. Atti del congresso internazionale. Vol. 2. Pettorino M., Giannini A., Vallone M., Savy R. (eds.). Napoli: Liguori, 2008, 1421–1439.

- 6. Andorno 2008b — Adorno C. Connettivi in italiano L2 fra struttura dell’enunciato e struttura dell’interazione. Competenze lessicali e discorsive nell’acquisizione di lingue seconde. Bernini G., Spreafico L., Valentini A. (eds.). Perugia: Guerra, 2008, 481–510.

- 7. Andorno, Bernini 2003 — Andorno C., Bernini G. Premesse teoriche e metodologiche. Verso l’italiano. Giacalone Ramat A. (ed.). Roma: Carocci, 2003, 27–36.

- 8. Bardel 2003 — Bardel C. I segnali discorsivi nell’acquisizione dell’italiano L2. Archivio del Parlato Italiano DVD. Crocco C., Savy R., Cutugno F. (eds.). Napoli: Multimedia Press, 2003.

- 9. Bardel 2004 — Bardel C. La pragmatica in italiano L2: l’uso dei segnali discorsivi. Atti del convegno nazionale Il parlato italiano, Napoli, 13–15 febbraio, 2003. Albano Leoni F., Cutugno F., Pettorino M., Savy R. (eds.). Napoli: M. D’Auria editore, 2004. CD–ROM.

- 10. Bazzanella 1985 — Bazzanella C. L’uso dei connettivi nel parlato: alcune proposte Sintassi e morfologia della lingua parlata italiana d’uso. Teorie e applicazioni descrittive. Franchi De Bellis A., Savoia L. (eds.). Roma: Bulzoni, 1985, 83–94.

- 11. Bazzanella 1990 — Bazzanella C. Phatic connectives as interactional cues in contemporary spoken Italian. Journal of Pragmatics, 1990, 14(4): 629–647.

- 12. Bazzanella 1994a — Bazzanella C. Gli indicatori fatici nell’interazione scolastica. Fra conversazione e discorso. L’analisi dell’interazione verbale. Orletti F. (ed.). Roma: Carrocci, 1994, 233–246.

- 13. Bazzanella 1994b — Bazzanella C. Le facce del parlare. Un approccio pragmatico all’italiano parlato. Firenze / Roma: La Nuova Italia, 1994.

- 14. Bazzanella 1995 — Bazzanella C. I segnali discorsivi. Grande grammatica italiana di consultazione. Renzi L., Salvi G., Cardinaletti A. (eds.). Vol. III. Bologna: Il Mulino, 1995, 225–257.

- 15. Bazzanella 2001a — Bazzanella C. Segnali discorsivi e contesto. Modalità e Substandard. Heinrich W., Heiss C., Soffritti M. (eds.). Bologna: CLUEB, 2001, 41–64.

- 16. Bazzanella 2001b — Bazzanella C. I segnali discorsivi nel parlato e nello scritto. Scritto e parlato. Metodi, testi e contesti. Dardano M., Pelo A., Stefinlongo A. (eds.). Roma: Aracne, 2001, 79–97.

- 17. Bazzanella 2003 — Bazzanella C. Discourse markers and politeness in Old Italian. Partikeln und Höflichkeit. Held G. (ed.). Wien: Peter Lang, 2003, 247–268.

- 18. Bazzanella 2005 — Bazzanella C. Tratti prototipici del parlato e nuove tecnologie. Tradizione ed innovazione. Atti SILFI (Duisburg 2000). Burr E. (ed.). Firenze: Cesati, 2005, 427–441.

- 19. Bazzanella 2006a — Bazzanella C. Discourse markers in Italian: Towards a “compositional” meaning. Approaches to discourse particles. Fischer K. (ed.). Amsterdam: Elsevier, 2006, 449–464.

- 20. Bazzanella 2006b — Bazzanella C. Segnali discorsivi e sviluppi conversazionali. Italiano parlato. Analisi di un dialogo. Albano Leoni F., Giordano R. (eds.). Napoli: Liguori, 2006, 137–157.

- 21. Bazzanella 2009 — Bazzanella C. Ironia e common ground. Fatigante M., Mariottini L., Sciubba E. M. (eds.). Lingua e società. Scritti in onore di Franca Orletti. Milano: FrancoAngeli, 2009, 161–171.

- 22. Bazzanella 2010 — Bazzanella C. I segnali discorsivi. Grammatica dell’Italiano Antico. Renzi L., Salvi G. (eds.). Bologna: Il Mulino, 2010, 1339–1357.

- 23. Bazzanella 2011a — Bazzanella C. Segnali discorsivi. Enciclopedia dell’italiano, vol. II. Roma: Istituto dell’Enciclopedia italiana Giovanni Treccani. 2011: 1303. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/segnali-discorsivi_ (Enciclopedia-dell%27Italiano)/; accessed at 23.11.2018.

- 24. Bazzanella 2011b — Bazzanella C. Indeterminacy in dialogue. Language and Dialogue, 2011, 1(1): 21–43.

- 25. Bazzanella et al. 1991 — Bazzanella C., Caffi C., Sbisà M. Scalar dimensions of illocutionary force. Speech acts, fiction or reality? Zagar I. Z. (ed.). Ljubljana: IPRA Distribution Center for Yugoslavia, 1991: 63–76.

- 26. Bazzanella et al. 2005 — Bazzanella C., Bosco C., Calaresu E., Garcea A., Guil P., Radulescu A. Dal latino iam agli esiti nelle lingue romanze: verso una configurazione pragmatica complessiva. Cuadernos de Filologìa Italiana, 2005, 12: 49–82.

- 27. Bazzanella et al. 2007 — Bazzanella C., Bosco C., Garcea A., Gili Fivela B., Miecznikowski J., Brunozzi T. Italian allora, French alors: functions, convergences, and divergences. Catalan Journal of Linguistics. Special issue: Contrastive perspectives on discourse markers, 2007, 6: 9–37.

- 28. Bazzanella et al. 2008 — Bazzanella C., Bosco C., Gili Fivela B., Miecznikowski J., Brunozzi T. Segnali discorsivi e tipi di interazione. Aspetti linguistici della comunicazione pubblica e istituzionale. Bosisio C., Cambiaghi B., Piemontese E., Santulli F. (eds.). Perugia: Guerra, 2008, 239–265.

- 29. Bazzanella, Borreguero 2011 — Bazzanella C., Borreguero Zuloaga M. “Allora” e “entonces”: problemi e dati empirici. Discourse markers in Romance languages. Khachaturyan E. (ed.). = OSLa (Oslo Studies in Language, 2011, 3(1): 7–46.

- 30. Bazzanella, Miecznikowski 2009 — Bazzanella C., Miecznikowski J. Central/peripheral functions of “allora” and overall pragmatic configuration. Current trends in diachronic semantics and pragmatics. Mosegaard Hansen M. B., Visconti J. (eds.). Amsterdam: Emerald, 2009: 107–121.

- 31. Berretta 1984 — Beretta M. Connettivi testuali in italiano e pianificazione del discorso. Linguistica testuale. Coveri L. (ed.). Roma: Bulzoni, 1984: 237–254.

- 32. Bertuccelli Papi 2000 — Bertuccelli Papi M. Implicitness in text and discourse. Pisa: ETS, 2000.

- 33. Bini, Pernas 2008 — Bini M., Pernas A. Marcadores discursivos en los primeros estadios de adquisición del italiano L2. Actas del VI Congreso de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Monroy R., Sánches A. (eds.). Murcia: Editum, 2008: 25–32.

- 34. Borreguero Zuloaga 2017 — Borreguero Zuloaga M. Topic shift discourse markers in L2 Italian. Paths of acquisition by Spanish speakers. Language, Interaction and Acquisition, 2017, 8(2): 173–203.

- 35. Bosco, Bazzanella 2005 — Bosco C., Bazzanella C. Corpus linguistics and the modal shift: Pragmatic markers and the case of allora. Romance corpus linguistics. Corpora and historical linguistics. Pusch C. D., Kabatek J., Raible W. (eds.). Tübingen: Narr, 2005: 443–453.

- 36. Brigetti, Licari 1985 — Brigetti C., Licari C. «Magari»: per una sensibilizzazione dell’uso di alcuni connettori nella didattica della lingua italiana per stranieri. Lingua letteraria e lingua dei media nell’italiano contemporaneo. Cencioni C. G., Del Lungo Camiciotti G. (eds.). Firenze: Le Monnier, 1985: 62–74.

- 37. Brusco, Cacchione 2008 — Brusco S., Cacchione A. Il discorso riportato, il parlato spontaneo e i processi di comprensione. Atti del convegno «La comunicazione parlata», Napoli, 23–25 Febbraio 2006. Albano Leoni F., Cutugno F., Pettorino M., Savy R. (eds.). Napoli: Liguori Editore, 2008. (e-book)

- 38. Burstorf 1974 — Burstorf W. Riflessioni sui cosiddetti riempitivi italiano. Fenomeni morfologici e sintattici nell’italiano contemporaneo. Atti del VI Congresso internazionale di studi della SLI (Roma, 4–6 settembre 1972). Medici M., Sangregorio A. (eds.). Roma: Bulzoni, 1974: 22–26.

- 39. Caffi 2001 — Caffi C. La mitigazione. Un approccio pragmatico alla comunicazione nei contesti terapeutici. Münster: Lit Verlag, 2001. [English transl.: Caffi C. Mitigation. Amsterdam: Elsevier, 2007.]

- 40. Calaresu 2013a — Calaresu E. Pragmatica italiana. La linguistica italiana all’alba del terzo millennio (1997–2010). Iannaccaro G. (ed.). (Società di Linguistica italiana, 2.) Roma: Bulzoni, 2013, 795–830.

- 41. Calaresu 2013b — Calaresu E. I segnali indiscreti: il riconoscimento della rappresentazione e ricostruzione di discorsi (o discorso riportato). Le discours rapporté: approches linguistiques et perspectives didactiques. Desoutter C., Mellet C. (eds.). Bern: Peter Lang, 2013: 81–88.

- 42. Ceković 2014 — Ceković N. I segnali discorsivi nell’interlingua degli studenti universitari di italiano L2. Italica Belgradensia, 2014, 2: 93–110.

- 43. Chini et al. 2003 — Chini M., Ferraris S., Valentini A., Businaro B. Aspetti della testualità nell’italiano L2. Verso l’italiano: Percorsi e strategie di acquisizione. Giacalone Ramat A. (ed.). Roma: Carocci, 2003, 179–210.

- 44. Coniglio 2010 — Coniglio M. Modal particles, speaker-hearer links, and illocutionary force. Modality and theory of mind elements across languages. Werner A., Elisabeth L. (eds.). Berlin: Mouton de Gruyter, 2010, 153–296.

- 45. Contento 1991 — Contento S. Funzioni pragmatiche dei marcatori. Per una tipologia del dialogo. Dialoganalyse III. Stati S., Weigand E., Hundsnurscher F. (eds.). Tübingen: Niemeyer, 1991, 275–286.

- 46. Contento 1994 — Contento S. I marcatori discorsivi nel colloquio psicologico. Fra conversazione e discorso. L’analisi dell’interazione verbale. Orletti F. (ed.). Roma: NIS, 1994: 217–232.

- 47. Contento et al. 1987 — Contento S., Licari C., Mizzau M., Stame S. Agreeing and diasgreeing: on some Italian pragmatic connectives. Abstracts of the First International Pragmatics Conference. IPrA. Antwerp, 1987: 17–22.

- 48. Contento, Stame 1992 — Contento S., Stame S. Psychological relevance in dialogue analysis. Methodologie del Dialoganalyse. Stati S., Weigand E. (eds.). Tübingen: Niemeyer, 1991, 76–84.

- 49. Dal Negro 2005 — Dal Negro S. Lingue in contatto. Il caos speciale dei segnali discorsivi. Atti del IV Congresso ALtLA. Banti G., Marra A., Vineis E. (eds.). Perugia: Guerra, 2005, 73–88.

- 50. Dal Negro 2016 — Dal Negro S. Marcatori di discorso diretto nelle narrazioni dei partigiani. Italiano e dialetto bresciano in racconti di partigiani. Guerini F. (ed.). Ariccia: Aracne, 2016: 117–142.

- 51. Degand et al. 2013 — Degand L., Cornillie B., Pietrandrea P. Discourse markers and modal particles: Two sides of the same coin? Discourse markers and modal particles. Categorization and description. Degand L., Cornillie B., Pietrandrea P. (eds.). Amsterdam: Benjamins, 2013: 1–18.

- 52. Degand, Evers-Vermeul 2015 — Degand L., Evers-Vermeul J. Grammaticalization or pragmaticalization of discourse markers? More than a terminological issue. Journal of Historical Pragmatics, 2015, 16(1): 59–85.

- 53. De Marco 2016 — De Marco A. The use of discourse markers in L2 Italian. A preliminary investigation of acoustic cues. Language, Interaction and Acquisition, 2016, 7(1): 67–88.

- 54. Diewald 2002 — Diewald G. A model for relevant types of contexts in grammaticalization. New reflections on grammaticalization. Wischer I., Diewald G. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2002, 103–120.

- 55. Fellin, Pugliese 1994 — Fellin L., Pugliese R. I connettivi e i segnali discorsivi nell’apprendimento dell’italiano per scopi accademici in studenti di scambio internazionale. Italiano lingua seconda / lingua straniera. Giacalone Ramat A., Vedovelli M. (eds.). Roma: Bulzoni, 1994, 379–389.

- 56. Ferraris 2001 — Ferraris S. I connettivi casuali nelle varietà di apprendimento in italiano L1 e L2. Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata (SILTA), 2001, 30(2): 337–370.

- 57. Ferraris 2004 — Ferraris S. Come usano ma gli apprendenti di italiano L1 e L2? Atti del 3° congresso di studi dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata. Bernini G., Ferrari G., Pavesi M. (eds.). Perugia: Guerra Edizioni, 2004, 73–89.

- 58. Fiorentini 2016 — Fiorentini I. Segnali discorsivi italiani in situazione di contatto linguistico. Il caso degli indicatori di riformulazione. Quaders d’Italià, 2016, 21: 11–26.

- 59. Fiorentini, Sansò 2017a — Fiorentini I., Sansò A. Reformulation markers and their functions: Two case studies from Italian. Journal of Pragmatics, 2017, 120: 54–72.

- 60. Fiorentini, Sansò 2017b — Fiorentini I., Sansò A. Intensifiers between grammar and pragmatics. A lesson from a language contact situation. Exploring intensification. Synchronic, diachronic and cross-linguistic perspectives. Napoli M., Ravetto M. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2017, 173–192.

- 61. Fedriani et al. 2010 — Fedriani C., Ghezzi C., van Olmen D. Imperatives of perception verbs as attention-getting devices: A typological study. Paper presented at the 45th Annual Meeting of the Societies Linguistica Europaea, Stockholm, 2010.

- 62. Fedriani, Ghezzi 2014 — Fedriani C., Ghezzi C. The pragmaticalization of verbs of movement and exchange in Latin and Italian: Path of development from lexicon to pragmatics. Studia linguistica et philologica in honorem Prof. Univ. Dr. Michaela Livescu. Bădescu I., Popescu M. (eds.). Craiova: Editura Universitaria, 2014, 116–139.

- 63. Fedriani, Sansò (eds.) 2017 — Fedriani C., Sansò A. (eds.). Pragmatic markers, discourse markers and modal particles. New perspectives. Amsterdam: John Benjamins, 2017.

- 64. Ghezzi 2012 — Ghezzi C. Guarda, secondo me stai sbagliando! Marcatori interazionali da verbi di percezione in italiano contemporaneo. La lingua e la letteratura italiana in Europa. Atti del convegno internazionale di Studi di Craiova, 18–19 ottobre 2010. Pîrvu E. (ed.). Craiova: Editura Universitaria, 2012, 143–163.

- 65. Ghezzi 2014 — Ghezzi C. The development of discourse and pragmatic markers. Discourse and pragmatic markers from Latin to the Romance languages. Ghezzi C., Molinelli P. (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2014, 10–26.

- 66. Ghezzi 2016 — Ghezzi C. Marcatori interazionali di cortesia dal latino alle lingue romanze: nomi e verbi tra morfosintassi e contesto discorsivo. Actes du XXVIIe Congrès International de Linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15–20 juillet 2013). Fruyt M., Haverling Gerd V. M., Sornicola R. (eds.). Nancy: ATILF/SRL, 2016, 49–61. URL: http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-2.html; accessed 23.11.2018.

- 67. Ghezzi, Molinelli 2014a — Ghezzi C., Molinelli P. (eds.). Discourse and pragmatic markers from Latin to the Romance languages. Oxford: Oxford Univ. Press, 2014.

- 68. Ghezzi, Molinelli 2014b — Ghezzi C. Molinelli P. Italian guarda, prego, dai. Pragmatic markers and the left and right periphery. Discourse functions at the left and right periphery. Crosslinguistic investigations of language use and language change. Beeching K., Ulrich D. (eds.). Leiden: BRILL, 2014, 117–150.

- 69. Ghezzi, Molinelli 2016 — Ghezzi C., Molinelli P. Politeness markers from Latin to Italian. Journal of Historical Pragmatics, 2016, 17(2), 307–337.

- 70. Giacalone Ramat 1993 — Giacalone Ramat A. Italiano di stranieri. Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi. Sobrero A. A. (ed.). Roma-Bari: Laterza, 1993, 341–410.

- 71. Giacalone Ramat 2003 — Giacalone Ramat A. Verso l’italiano. Percorsi e strategie di acquisizione. Roma: Carocci, 2003.

- 72. Giacalone Ramat et al. 2013 — Giacalone Ramat A., Mauri C., Molinelli P. (eds.). Synchrony and diachrony. A dynamic interface. Amsterdam: John Benjamins, 2013.

- 73. Gili Favela, Bazzanella (eds.) 2009 — Gili Favela B., Bazzanella C. (eds.). Fenomeni di intensità nell’italiano parlato. Firenze: Franco Cesati Editore, 2009.

- 74. Guil 2009 — Guil P. Segnali discorsivi come meccanismi di intensità in italiano L2. Fenomeni di intensità nell’italiano parlato. Gili Favela B., Bazzanella C. (eds.). Firenze: Franco Cesati Editore, 2009, 223–241.

- 75. Guil et al. 2008 — Guil P., Bazzanella C., Bini M., Pernas P., Gil T., Borreguero M., Pernas A., Kondo C., Gillani E. Marcadores discursivos y cortesía lingüística en la interacción de los aprendices de italiano L2. Actas del III Congreso Internacional del Programa EDICE. Briz A., Hidalgo A., Albelda M., Contreras J., Hernoández Flores N. (eds.). València: Universitat de València, 2008, 711–729.

- 76. Heine 2002 — Heine B. On the role of context in grammaticalization. New reflections on grammaticalization. Wischer I., Diewald G. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2002, 83–101.

- 77. Hoelker 2005 — Hoelker K. «Diciamo» come mitigatore. Aspetti dell’italiano parlato. Hoelker K., Maaß C. (eds.). Münster: Lit Verlag, 2005, 53–79.

- 78. Jafrancesco 2010 — Jafrancesco E. I segnali discorsivi in italiano L2. Dati dell’acquisizione e implicazioni glottodidattiche. Processi di apprendimento linguistico in un mondo che cambia. Aspetti teorici e pratici, Atti del Convegno Georgetown University, Firenze 22–23 maggio 2009. Di Passio I., Paolini D. (eds.). Milano: Mondadori, 2010, 80–121.

- 79. Jafrancesco 2015 — Jafrancesco E. L’acquisizione dei segnali discorsivi in italiano L2. Italiano Lingua Due, 2015, 7(1): 1–39.

- 80. Jespersen 1917 — Jespersen O. Negation in English and other Languages, København: A.F. Høst, 1917.

- 81. Khachaturyan 2001 — Khachaturyan E. Sul segnale discorsivo senti. Studi di grammatica italiana, 2001, 20: 127–138.

- 82. Khachaturyan 2002 — Khachaturyan E. Analisi contestuale dei segnali discorsivi. Indagine su «diciamo». Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata (SILTA), 2002, 31(2): 245–258.

- 83. Khachaturyan 2011a — Khachaturyan E. Introduction. Discourse markers in Romance languages. Khachaturyan E. (ed.). = OSLa: Oslo Studies in Language, 2011, 3: 1–5.

- 84. Khachaturyan 2011b — Khachaturyan E. Una classificazione dei segnali discorsivi in italiano. Discourse markers in Romance languages. Khachaturyan E. (ed.). = OSLa: Oslo Studies in Language, 2011, 3: 95–116.

- 85. Klein, Perdue 1992 — Klein W., Perdue C. The basic variety (or: Couldn’t natural languages be much simpler?). Second Language Research, 1997, 13: 301–347.

- 86. Licari, Stame 1988 — Licari C. Stame S. The Italian morphemes no and niente as conversationals markers. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1988, 38: 163–173.

- 87. Licari, Stame 1989 — Licari C., Stame S. Pour une analyse contrastive des connecteurs pragmatiques italiens et français: «magari»/«peut-être», «anzi»/«au-contraire». Studi italiani di linguistica teorica e applicata, 1988, 8: 153–161.

- 88. La Forgia 2006 — La Forgia F. Alcune osservazioni sui focalizzatori. Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata (SILTA), 2006, 35(2): 359–385.

- 89. Lo Duca 2006 — Lo Duca M. G. Sillabo di italiano L2. Roma: Carocci, 2006.

- 90. Manili 1983 — Manili P. Per un’indagine su «vedi», «senti», «guarda» (e forme collegate). Perugia: Le Edizioni Università per Stranieri, 1983.

- 91. Manili 1988 — Manili P. Per un’indagine su «sai», «sa» (e forme collegate). Gli Annali della Università per Stranieri, 1988, 10: 197–213.

- 92. Mara 1986 — Mara E. Per un’analisi dei segnali discorsivi nell’italiano parlato. Parallela 2. Aspetti della sintassi dell’italiano contemporaneo. Lichem K., Mara E., Knaller S. (eds.). Tübingen: Narr, 1986, 177–189.

- 93. Mascherpa 2016 — Mascherpa E. I segnali discorsivi allora, quindi, però, ma in apprendenti di italiano L2. Cuadernos de Filologia Italiana, 2016, 23: 119–140.

- 94. Masini, Pietrandrea 2010 — Masini F., Pietrandrea P. Magari. Cognitive Linguistics, 2010, 21: 75–121.

- 95. Miecznikowski et al. 2008 — Miecznikowski J., Gili Fivela B., Bazzanella C. Words in context. Agreeing and disagreeing with allora. Proc. of IADA Workshop Word meaning in argumentative dialogue (Milano 15–17 maggio 2008). Vol. 1. Gobber G., Cantarini S., Cigada S., Gatti M. C., Gilardoni S. (eds.). = L’analisi linguistica e letteraria. Special issue, 2008, 16: 205–218.

- 96. Molinelli 2010 — Molinelli P. From verbs to interactional discourse markers: The pragmaticalization of Latin rogo, quaeso. Papers on Grammar XI. Calboli G., Cuzzolin P. (eds.). Roma: Herder, 2010: 181–192.

- 97. Molinelli 2014a — Molinelli P. The development of functional roles and Romance Languages: Processes and patterns. Discourse and pragmatic markers from Latin to the Romance languages. Ghezzi C., Molinelli P. (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2014, 261–271.

- 98. Molinelli 2014b — Molinelli P. Orientarsi nel discorso: segnali discorsivi e segnali pragmatici in italiano. Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana. Pîrvu E. (ed.). Firenze: Franco Cesati Editore, 2014, 195–208.

- 99. Molinelli 2014c — Molinelli P. Sai cosa ti dico? Non lo so, se no me lo dici. Sapere come segnale pragmatico nell’italiano parlato contemporaneo. Dall’architettura della lingua italiana all’architettura linguistica dell’Italia. Scritti in omaggio a Heidi Siller-Runggaldier. Danler P., Konecny C. (eds.). Frankfurt: Peter Lang, 2014, 483–498.

- 100. Molinelli 2016 — Molinelli P. Cicli di pragmaticalizzazione tra latino e lingue romanze: la formazione di marcatori interazionali. Actes du XXVIIe Congrès International de Linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15–20 juillet 2013). Vol. 2. Fruyt M., Haverling Gerd V. M., Sornicola R. (eds.). Nancy: ATILF/SRL, 2016, 151–162. URL: http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-2.html; accessed 23.11.2018

- 101. Molinelli 2018 — Molinelli P. Different sensitivity to variation and change: Italian pragmatic marker dai vs. discourse marker allora. Beyond grammaticalization and discourse markers. New issues in the study of language change. Pons Borderìa S., Coureda Lamas Ó. (eds.). Leiden: Brill. = Studies in Pragmatics, 2018, 18: 271–303.

- 102. Munaro 2010 — Munaro N. Le interiezioni. Grammatica dell’italiano antico. Renzi L., Salvi G. (eds.). Vol. III. Bologna: Il Mulino, 2010: 1359–1367.

- 103. Nigoević, Sučić 2011 — Nigoević M., Sučić P. Competenza pragmatica in italiano L2: l’uso dei segnali discorsivi da parte di apprendenti croati. Italiano LinguaDue, 2011, 2: 94–114.

- 104. Orletti 1994 — Orletti F. (ed.). Fra conversazione e discorso. L’analisi dell’interazione verbale. Roma: NIS, 1994.

- 105. Paillard 1999 — Paillard D. Les mots du discours : identité sémantique et principes. Cahiers de Linguistique de l’INALCO, 1999, 4: 31–47.

- 106. Paillard 2000 — Paillard D. Les mots du discours comme mots de la langue II. Le Gré des Langues, 2000, 16: 99–115.

- 107. Pavanello 2004 — Pavanello A. I segnali discorsivi nella didattica dell’italiano LS. Tesi di Master ITALS. Venezia: Università Ca’ Foscari, 2004.

- 108. Pernas 2009 — Pernas P. Il connettivo perché, nell’interazione orale tra apprendenti ispanofoni di italiano L2. Sintassi storica e sincronica dell’italiano: subordinazione, coordinazione e giustapposizione. Vol. III. Ferrari A. (ed.). Firenze: Cesati, 2009: 1521–1536.

- 109. Pernas et al. 2011 — Pernas P., Gillani E., Cacchione A., Gruppo A.Ma.Dis. Costruire testi, strutturare conversazioni: la didattica dei segnali discorsivi come elementi pivot dell’interazione verbale. Italiano LinguaDue, 2011, 1: 65–138.

- 110. Pons Bordería 1998 — Pons Bordería S. Oye y mira o los limites de la conexión. Los marcadores del discurso. Martín Zorraquino M. A., Portóles Lázaro J. (eds.). Madrid: Arco, 1998, 213–288.

- 111. Rastelli 2002 — Rastelli S. Boh. Un’unità didattica pilota per l’insegnamento dei fonosimboli italiani. Tesi di Master ITALS. Venezia: Università Ca’ Foscari, 2002.

- 112. Rastelli 2003 — Rastelli S. Interiezioni e didattica dell’italiano L2. Itals — Didattica e Linguistica dell’Italiano a Stranieri, 2003, vol. I-3: 35–64.

- 113. Renzi et al. 1988–1995 — Renzi L., Salvi G. P., Cardinaletti A. Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino, 1988–1995.

- 114. Ricca 1999 — Ricca D. Osservazioni preliminari sui focalizzatori. Grammatik und Diskurs / Grammatica e discorso. Studi sull’acquisizione dell’italiano e del tedesco. Dittmar N., Giacalone Ramat A. (eds.). Tübingen: Staffenburg, 1999, 145–163.

- 115. Ricca, Visconti 2013 — Ricca D., Visconti J. Sulla semantica di davvero e veramente: dati (con)testuali ed evoluzione diacronica. Linguistica applicata con stile. In traccia di Bice Mortara Garavelli. Geymonat F. (eds.). Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2013, 141–161.

- 116. Ricca, Visconti 2014 — Ricca D., Visconti J. On the development of the Italian truth adverbs davvero and veramente. Diachronic corpus pragmatics. Taavitsainen I., Jucker A., Tuominen J. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2014, 133–153.

- 117. Rosch 1973 — Rosch E. Natural categories. Cognitive Psychology, 1973, 4: 328–350.

- 118. Schiffrin 1987 — Schiffrin D. Discourse markers. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987.

- 119. Schiffrin et al. 2001 — Schiffrin D., Tannen D., Hamilton H. E. (eds.). The handbook of discourse analysis. Oxford: Blackwell Publ., 2001.

- 120. Squartini 2009 — Evidentiality, epistemicity, and their diachronic connections to non-factuality. Current trends in diachronic semantics and pragmatics. Studies in pragmatics. Vol. 7. Mosegaard Hansen M. B, Visconti J. (eds.). Bingley: Emerald; Leiden: Brill, 2009.

- 121. Stame 1994a — Stame S. Su alcuni usi di no come marcatore pragmatico. Fra conversazione e discorso. L’analisi dell’interazione verbale. Orletti F. (eds.). Roma: NIS, 1994, 205–216.

- 122. Stame 1994b — Stame S. Discourse markers and politeness. Dynamic contexts of language use. Minnini G., Stame S. (eds.). Bologna: CLUEB, 1994, 95–104.

- 123. Stame 1999 — Stefania S. I marcatori della conversazione. La conversazione: un’introduzione allo studio dell’interazione verbale. Galatolo R., Pallotti G. (eds.). Milano: Raffaello Cortina, 1999, 169–186.

- 124. Traugott, Dasher 2002 — Traugott E. C., Dasher R. B. Regularity in semantic change. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002.

- 125. Visconti 2005 — Visconti J. On the origins of scalar particles in Italian. Journal of Historical Pragmatics, 2005, 6(2): 237–261.

- 126. Visconti 2009 — Visconti J. From “textual” to “interpersonal”: On the diachrony of the Italian particle mica. Journal of Pragmatics, 2009, 41(5): 937–950.

- 127. Waltereit 2006 — Waltereit R. The rise of discourse markers in Italian: A specific type of language change. Approaches to discourse particles. Fischer K. (ed.). Oxford: Elsevier, 2006, 61–76.

- 128. Zicolella 2008 — Zicolella S. I marcatori di discorso nell’interazione in tribunale. Aspetti linguistici della comunicazione pubblica e istituzionale. Bosisio C., Cambiaghi B., Piemontese E., Santulli F. (eds.). Perugia: Guerra, 2008, 363–380.

- 129. Zorzi 2001 — Zorzi D. The pedagogic use of spoken corpora. Learning discourse markers in Italian. Learning with corpora. Aston G. (ed.). Bologna: CLUEB; Houston (TX): Athelstan, 2001, 85–107.