- Код статьи

- S0373658X0005706-5-1

- DOI

- 10.31857/S0373658X0005706-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 4

- Страницы

- 47-71

- Аннотация

- Статья представляет собой предварительную публикацию берестяных грамот, найденных в Великом Новгороде и Старой Руссе в археологическом сезоне 2018 г.

- Ключевые слова

- берестяные грамоты, древнерусский язык, Новгород, Старая Русса

- Дата публикации

- 02.09.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 954

Великий Новгород

В Великом Новгороде в археологическом сезоне 2018 г. на Троицком раскопе XV (руководитель работ А. М. Степанов) изучались напластования, предварительно датируемые второй половиной XII в. Найдены берестяные грамоты № 1103–1106, 1108, 1110.

На Троицком раскопе XVI (руководитель В. К. Сингх) в 2018 г. изучались напластования, относящиеся к первой половине XIV в. Найдена грамота № 1111.

В 2018 г. были продолжены и завершены охранные археологические раскопки на Торговой стороне на участке по ул. Никольской, 17. На раскопе Дубошин-2 (руководители О. А. Тарабардина и М. И. Петров) было исследовано 2 м средневекового культурного слоя, предварительно датируемого XII в. — первой половиной XIV в. В этих слоях были найдены две берестяные грамоты: № 1109 и № 1113.

Также на Торговой стороне, на раскопе на ул. Знаменской, 15 (руководители П. Г. Гайдуков и О. М. Олейников), были исследованы напластования XI–XV вв., в которых были найдены берестяные грамоты № 1107 и № 1112.

Принципы записи текста и комментирования такие же, как в предшествующих публикациях данной серии. Указанные при грамотах стратиграфические датировки носят предварительный характер. Грамоты № 1104, 1107 и 1111 — малые фрагменты, не представляющие лингвистического интереса, — в настоящую публикацию не вошли.

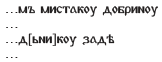

№ 1103. Троицкий раскоп. Фрагменты письма (правые части первой строки и строки из середины грамоты).

Стратиграфическая датировка: вторая половина XII в.

Внестратиграфическая оценка: не ранее 1140-х гг. — предпочтительно не позднее 1190-х гг.

Надежно вычленяемая в первой строке словоформа мистакоу может быть, по-видимому, лишь Д. ед. имени Мѣстакъ, с заменой ѣ на и (в берестяных грамотах она фиксируется с сер. XII в.). Данная гипокористика входит в гнездо имен с корнем Мѣст-, представлен- ное в берестяных грамотах именами Мѣстята, Мѣстко, Мѣстило. Ср. фамилию Местаков, засвидетельствованную с XVII в. [Шватченко 1996: 271]. Ср. также фамилии Людаков и Ходаков, образованные от имен той же структуры, с корнями, хорошо представленными в древнерусском именослове.

Добриноу — едва ли Д. ед. патронима Добринъ, согласованного с Мистакоу. Более вероятно, что это В. ед. слова добринá, до сих пор не фиксировавшегося в памятниках. Из двух значений, с которыми эта лексема фигурирует в словаре Даля и в СРНГ [8: 76], — ‘прочность, достоинство вещи’ и ‘всякого рода движимое имущество, добро’ — первое определенно не подходит к контексту грамоты, а второе выглядит слишком общим. Подходящее значение обнаруживается между тем в нижнелужицком, где dobrina означает ‘хорошая пашня’ [ЭССЯ, 5: 41]; ср. образованные по той же модели русские названия разновидностей пахотной земли: целина и новина.

На -мъ заканчивалась, по всей вероятности, словоформа 1 ед. есмъ (с отвердением м после утраты конечного редуцированного), а фраза в целом могла иметь вид: (въдалъ ес)мъ Мистаку добрину ‘я дал Местаку хорошую пашню’.

Из слов с исходом -дьникъ в берестяных грамотах чаще всего встречается посадникъ, но имеются также сукладникъ (№ 133, 354) и родникъ ‘родственник’ (№ 1097).

Отрезок задѣ допускает и членение за дѣ… (например, за дѣти или за дѣвку), но в контексте упоминания земельных угодий его естественно трактовать как предлог или наречие со значением ‘позади’; ср. пример из [Слов. XI–XVII, 5: 184]: а межа тои пожнѣ съ верхнего конца речка Змеица… а съ третию сторону задѣ Искаковых дѣтей Людаковыхъ (! – А. Г.) въ межахъ. Ср. наречие зади в грамоте № 765 (сер. XIII в.), содержащей просьбу к брату о выделении земельного участка: А уомилоседри[с]ѧ, брать, дае ми место зади, не на цеме сѧ кормити. Речь в грамоте могла идти о расположении участков земли, выданных родственникам.

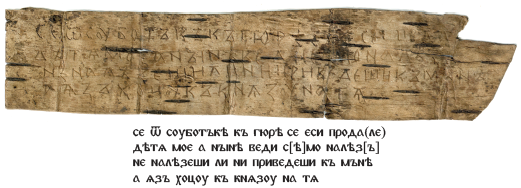

№ 1105. Троицкий раскоп. Целое письмо из четырех строк:

Буква о в прода(ле) вписана над строкой. Диалектное окончание восстанавливается с учетом также диалектного оформления имени автора в Р. ед. Последняя буква второй строки видна неотчетливо, но это явно не а и не ѧ, которые могли бы составить альтернативу окончанию -ъ И. ед. муж. действительного причастия прошедшего времени.

Стратиграфическая дата: вторая половина XII в.

Внестратиграфическая оценка: 1140-е —1190-е гг.

Перевод: ‘Это [грамота] от Суботки к Гюре. Вот ты продал мое дитя. А теперь веди его сюда, найдя. Если не найдешь и не приведешь ко мне, то я обращусь к князю с жалобой на тебя’.

Убедительное истолкование содержания грамоты предложил П. В. Лукин, сопоставивший ее со статьей 61 пространной редакции Русской Правды: Продасть ли господинъ закупа wбьль, то наимету (в др. списках наимиту) свобода во всѣхъ кунахъ, а господину за wбиду платити 12 гривнѣ продаже [ПрР, Синодальный список, л. 623 об.– 624]. Статья запрещает продажу господином закупа (работника по найму, связанного с феодалом долговыми обязательствами) за долги обель (ранн. обьль, связано с обьлыи ‘круглый’), то есть в полное холопство. Если это происходит, закуп объявляется свободным от всех долгов, а господин должен выплатить князю 12 гривен штрафа. Ситуацию грамоты эта статья объясняет вполне. Суботка — отец или мать закупа, проданного Гюрой в обельное холопство, — требует от обидчика найти и привести к нему (или к ней) сына, угрожая в противном случае подать иск князю. Грамота исключительно ярко иллюстрирует применение судебных норм Русской Правды в Новгороде XII в., а также центральную роль князя в отправлении правосудия.

Адресная формула вида «Се отъ Х къ Y» ранее в берестяных грамотах не встречалась; в ней можно видеть сокращенный вариант формулы «Се грамота отъ X къ Y», известной по грамоте № 10 из Старой Руссы (XII в.): Сь грамота ѿ Ѧриль ко Онание.

Гюра — ранее не встречавшаяся гипокористическая форма имени Гюрьги, продолжением которой является современное Юра.

Имя Суботъка морфологически может быть и мужским, и женским. Ближайшее к нему имя Недълька в новгородских текстах XII в. дважды встретилось как женское — в грамот Ст. Р. 21 и надписи на шиферном пряслице Неделькине (И. ед. муж., подразумевается: пряслень [НГБ IX: 114, № 24]). Это, однако, не дает основания считать Суботку женщиной: в источниках XV–XVI в. это имя, как и исходное Субота, неоднократно засвидетельствовано как мужское (характерно, что в тех же источниках мужское имя Недъля встречается намного реже, см. [Веселовский 1974: 215, 303]).

В именовании «дитятей» взрослого, по древнерусским меркам, мужчины, каким должен был быть проданный в холопы сын Суботки, можно было бы также усмотреть гендерную подоплеку, учитывая, что авторами двух из трех ранее найденных берестяных грамот, употребляющих слово дѣтѧ и синонимичное дѣтѧтичь, являются женщины (№ 731 (сер. XII в.) и № 771 (кон. XIII — 1 пол. XIV в.); пол автора грамоты № 717, дошедшей в виде фрагмента, неизвестен). Однако так же называет своих сыновей Владимир Мономах в «Поучении» и письме к Олегу Святославичу: В то ж лѣт и дѣтѧ сѧ роди старѣишее новгородское; Егда же оубиша дѣтѧ мое и твое пред тобою…; Даже ѥси велѣлъ дѣтѧти… [Лавр., л. 81, 83 об., 84]. Несомненно, однако, что такая номинация не является нейтральной, но вносит в текст интимно-личностную ноту.

Синтаксически интересно построение условного периода при помощи союза ли, употребленного при первом из двух однородных сказуемых; сами же сказуемые соединены союзом ни, заменяющим и при отрицании. В результате два союза оказались рядом, хотя они не составляют одной синтаксической единицы и относятся к разным клаузам. Это наглядно демонстрирует параллель, которую конструкция фразы находит в Киевской летописи: Ты ми буди въ ѿц҃а мѣсто, поиди сѧди же в Киевѣ, а съ Гюргемъ не могу жити. Не хочи 1 ли мене въ любовь приѩти, ни Киеву поидеши сѣдѣть, а хочю волость твою пожечи [Ипат. (1149), л. 140 об.].

Заключительная фраза а ѧзъ хоцоу къ кнѧзоу на тѧ — яркий пример синтаксической компрессии. С современной точки зрения она содержит двойной эллипсис: отсутствуют глаголы, управляющие дательным падежом къ кнѧзоу и винительным падежом на тѧ. См. фразу из Псковской 3-й летописи, в которой обе позиции заполнены: Поѣхал изо Пскова князь Иван Репня Суздальских князеи ко государю великому князю жаловатися на псковичь [ПЛ 2: 52 (1462)]. Ср. также в ПВЛ с добавлением модального глагола, но c иным управлением: хочю, братьѩ, приити к вамъ и пожаловати своеѩ wбиды [Лавр., л. 92 (1100)]. На роль глагола, управляющего винительным (а может быть, одновременно и дательным) падежом, подходит также стати, ср. № 510: сь сталь бьшь Коузма на Здылоу и на Домажировица и № 155: мнѣ ти стати оу кнѧзѧ и 8 в҃лдкъ (с подразумеваемым ‘с тобой на суд’); ср. также оборот стати к суду в юридических текстах XVI–XVII вв. [Слов. XI–XVII, 28: 245]. Впрочем, рассматривать фразу как «свернутый» вариант некоего реального предложения не следует: скорее выражение хочу на тя, осложненное обстоятельственным къ кнѧзоу, используется здесь как готовая правовая формула, означающая ‘собираюсь подать на тебя в суд’. Подобным образом в матримониальных контекстах функционирует также эллиптическое по происхождению хочу за Х (= ‘хочу выйти замуж за X’), см., например, слова Рогволода к Рогнеде в ПВЛ: хочеши ли за Володимера? [Лавр., л. 23 об.]. Ср. также другие примеры из берестяных грамот, в которых конструкция а хочу… выступает как формула уведомления адресата о намерении автора прибегнуть к закону: а се ти хочѹ: коне кѹпивъ и кънѧжъ мѹжъ въсадивъ, та на съводы (№ 109, кон. XI — нач. XII в.); а не присълещи ми полѹ пѧты гривьны, а хоцѹ ти вырѹти въ тѧ лѹцьшаго новъгорожѧнина (№ 246, сер. XI в.); (али) нь присъ(леши) а хочѫ вырѫти…(№ 332, кон. XII — нач. XIII в.); не присолеши, а рѫти тѧ хоцѫ (№ 776, сер. XII в.).

Большой интерес представляет написание кнѧзоу. Это уже пятый в берестяных грамотах пример, предполагающий твердое произношение з в этом слове, считая еще три словоформы Д. ед. (кънѧзоу 745 (кон. XI — 1 четв. XII в.), 950 (то же время), 872 (сер. XII в.)) и грамматически неясное кънѧзы 851 (сер. XII в). В раннедревнерусский период, которым ограничено данное явление, этим написаниям противостоят восемь примеров с мягкостью конечного согласного: И. ед. кънѧзь 724 (3 четв. XII в.), кънѧзь 332а (кон. XII — 1 четв. XIII в.), 794 (2 пол. XII в.), 852 (2 четв. — сер. XII в.); Д. ед. кънѧзю 527 (сер. XI в.), кънѧзю 896 (1 пол. XII в.), кнѧзю 839 (сер. XII в.); Р. ед. (кнѧ)зѧ 155 (2 пол. XII в.). А. А. Зализняк, обсуждая вопрос о наличии прогрессивной палатализации *g в древненовгородском диалекте, замечает, что слово кънѧзь противопоставлено в этом отношении ряду лексем, в которых эффект палатализации отсутствует, при этом «характер слова таков, что оно вполне могло использоваться на всей территории Руси в наддиалектной форме» [ДНД2: 47]. По поводу примеров с твердым з он пишет: «Возможно, кънѧзоу — это просто книжная орфограмма (восходящая к старославянскому); ср. кънѧзоу (2×) в записи Остромирова ев. Но для берестяных грамот следует также считаться с возможностью того, что перед нами результат не вполне точного усвоения чуждого диалекту слова» [Там же].

Для понимания природы явления существенно, что твердое з, выступающее в половине словоформ Д. ед., отсутствует в бесспорных примерах И. ед. Такое соотношение корреспондирует с записью Остромирова евангелия, в которой при двукратном Д. ед. кънѧзоу находим И. ед. кънѧзь. Сходную картину представляет и евангельский текст памятника: в нем при последовательном написании кънѧзь (8×) в И. ед. единственная словоформа Р. ед. имеет вид кънѧза (л. 109 в–г). С полной последовательностью это распределение проведено в древнейшем списке Чудес св. Николая Мирликийского, входящем в состав Златоструя второй половины XII в. (РГБ, F.п. I.16). По данным [НКРЯ], слово князь представлено в этом тексте 11 раз. В И. ед. находим кнѧзь (6×), в Д. ед. — кънѧзоу (1×) и кнѧзоу (3×), в Р. мн. — ѿ кнѧзь (1×). Показательно, что мягкость з сохраняется здесь не только в И. ед., но и в омонимичной форме Р. мн. Надо думать, что это распределение не является орфографической условностью, но отражает реальное произношение соответствующих словоформ. Нет никаких оснований считать, что з в кнѧзоу произносилось иначе, чем в пользоу. Но если слово польза с отвердевшим з просто перешло в твердую разновидность склонения (ср. в тех же Чудесах св. Николая: польза, пользы, пользоу), то парадигма слова кънѧзь в названных памятниках оказывается смешанной: кънѧзь, кънѧза, кънѧзоу... С синхронной точки зрения мы имеем дело с явлением морфологическим, сопоставимым с совмещением форм с твердой и мягкой основой в склонении существительного господь. Но если соотношение господь ~ господа, господу имеет собственно морфологический источник, будучи вызвано взаимодействием i- и о-склонений, то смешанная парадигма кънѧзь ~ кънѧза, кънѧзу представляет собой, по-видимому, результат переосмысления на восточнославянской почве фактов южнославянской орфографии. В старославянских памятниках отвердение з’ (< dz’) в этом слове отражается во всей парадигме, включая, естественно, и И. ед. При этом варьирование кънѧзь / кънѧзъ имеет место на фоне общего разнобоя в написании букв ъ и ь, вызванного уже прошедшим на славянском Юге падением редуцированных. Восточнославянские писцы XI в., в языке которых редуцированные гласные сохранялись, преодолевали этот разнобой, опираясь на свое живое произношение, — этимологически последовательное употребление еров в Остромировом евангелии объясняется именно этим. В ходе этой орфографической адаптации установилось и унифицированное написание И. ед. кънѧзь, отвечающее древнерусскому произношению. Написания же кънѧза, кънѧзоу не подпадали под эту нормализацию и могли (по крайней мере частью писцов) восприниматься как отражающие особый фонетический состав этих словоформ в книжном языке. Запись дьякона Григория в Остромировом евангелии показывает, как возникшая таким образом смешанная парадигма переходит из переписываемого текста в оригинальный; берестяные грамоты демонстрируют ее проникновение в некнижный язык.

Грамота замечательна и как яркий образец лаконичной и выразительной древнерусской речи. Текст великолепно выстроен риторически. Он складывается из пяти клауз (шести считая адресную формулу), заключающих в себе: 1) констатацию факта правонарушения, 2) требование к адресату исправить положение дел, 3–4) предположение о возможном невыполнении адресатом этого требования, 5) угрозу обращения к князю. Клауза 2 и пара синтаксически однородных клауз 3–4 тождественны по своей пропозиции, но организованы зеркально: повторяющиеся глаголы веди — налѣзъ, налѣзеши — приведеши образуют хиазм. Так же хиастически расположены и показатели 1-го и 2-го лица в начальной и конечной клаузах: еси — мое, ѧзъ — на тѧ. Таким образом, части (1–2) и (3–5) устроены симметрично относительно разделяющей их границы: с этого рубежа текст как будто развертывается в обратном направлении. Наконец, неожиданный результат дает подсчет слогов: с учетом слабых редуцированных, которые в грамоте последовательно сохранены (за исключением словоформы кнѧзоу), получаем следующую картину:

| 0 | Се ѿ Соуботъкѣ къ Гюрѣ. | 10 |

| 1 | Се еси прода(ле) дѣтѧ мое. | 10 |

| 2 | А нынѣ веди сѣмо налѣз[ъ]. | 10 |

| 3 | Не налѣзеши ли, | 6 |

| 4 | ни приведеши къ мънѣ, | 8 |

| 5 | а ѧзъ хоцоу къ кнѧзоу на тѧ | 10 |

Четыре из шести клауз насчитывают по десять слогов, а третья и четвертая — шесть и восемь. На указанном рубеже длина клаузы резко падает и затем в два этапа возвращается к первоначальной величине. Такое нарастание длины клаузы соответствует нагнетанию напряжения перед финальным объявлением угрозы. Все это не означает, разумеется, что перед нами стихотворный текст. Скорее в такой почти поэтической соразмерности «строк»-клауз следует видеть одно из проявлений того, что Р. Факкани удачно назвал «спонтанной риторикой» берестяных писем [Faccani 1995: 177].

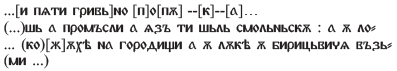

№ 1106. Троицкий раскоп. Правая часть трех средних строк письма:

Стратиграфическая дата: вторая половина XII в.

Внестратиграфическая оценка: 1140-е — 1180-е гг.

Перевод: ‘… пяти гривен попу … …, а позаботься [об этом]. А я отправился в Смоленск. А у Ло… [возьми] шубы на Городище. А у Луки Биричевича возьми…’

Характерный почерк грамоты чрезвычайно сходен с почерком Б комплекса грамот, связанных с именами Луки, Ивана и Сновида [НГБ XII: 96, 144–147], которым написана грамота № 1009 и текст на обороте грамоты № 1005. Особенно показательны совпадающие редкие начертания букв р, ь и ѣ, а также использование ѫ для обозначения /у/. И хотя в № 1106 отсутствует зеркальное а, а буква м имеет несколько отличное начертание, все три грамоты следует считать написанными одной рукой. Поскольку стратиграфически грамота № 1106 несколько моложе грамот Луки и Ивана, совокупно датируемых второй четв. — сер. XII в., указанные отличия можно объяснять тем, что писец со временем усвоил новые начертания этих графем. Согласно анализу в НГБ XII, почерки А и Б принадлежат, соответственно, Луке и Ивану, скорее всего — братьям, из которых старший — Лука. Если так, то грамота № 1106 написана рукой Ивана, но позже остальных грамот этого комплекса.

Что же касается Луки Биричевича, то отождествлять его с братом Ивана, по-видимому, не следует — скорее отчество указано с целью подчеркнуть, что речь идет о другом Луке. Ситуацию усложняет то, что в паре с Иваном Лука фигурирует также в грамоте № 936 (2 пол. XII в.) — письме от Ивана к Мирошке. Адресат этого письма с высокой вероятностью отождествляется с Мирошкой Несдиничем, занимавшим пост посадника в 1189–1203 гг. Это позволило при первой публикации грамоты отождествить Луку с «отроком» (дружинником) Мирошки, упомянутым в статье 1200 г. НПЛ [45, л. 62 об.] среди погибших в столкновении с литвой. В НГБ XII от этого отождествления отказались в пользу идентификации Луки и Ивана грамоты № 936 с авторами писем середины XII в. Слишком большой интервал, отделяющий время создания этого комплекса от 1200 г., действительно не позволяет отождествить Луку — брата Ивана с Лукой — отроком Мирошки. Но не был ли последний тем же лицом, что Лука Биричевич, с которым Иван вполне мог взаимодействовать, скажем, в 1180-е гг.? Этот вопрос приобретает неожиданную остроту ввиду следующего обстоятельства: до своего избрания на посадничество Мирошка Несдинич какое-то время исполнял должность бирича2.

Мог ли отрок, то есть слуга бирича Мирошки, называться «биричевичем»? Иначе говоря, мог ли суффикс -ичь, образовывавший патронимы, окказионально использоваться и для обозначения лиц из окружения знатного человека, его дружины? Это было бы вполне ожидаемо в эпоху, когда княжеские и боярские слуги именовались «отроками», а дружина «чадью», — известный синкретизм служебных и родственных отношений был свойствен раннедревнерусскому обществу. Ф. Б. Успенский [2002а: 90–91] видит его проявление в способности притяжательных образований на -ов- / -ин- использоваться как в роли патронимов, так и для указания на принадлежность к «дому такого-то». Ряд примеров показывает, что образования на -ичи также могли выступать в этом значении. Т. Л. Вилкул [2009: 110] приводит выразительный контекст из Киевской летописи XII в.: Посла Всеволодъ брат своего Ст҃ослава с полкы къ Переславлю, и оусрътоша Андрѣева дроужина, и бишасѧ с нимъ, и поможе Бъ҃ Андрѣевичемъ на Ст҃ослава [Ипат., л. 113 (1140)], тот же текст в [Лавр., л. 102 об.]; здесь дружина Андрѣева и Андрѣевичи — явно синонимы. В такой номинации исследовательница видит особенность общего текста Лавр. и Ипат. за середину XII в., объясняя ее влиянием переводной историографии, что вряд ли оправданно. То же значение форма на -ичи имеет в сообщении ПВЛ о казни зачинщиков ослепления Василька Теребовльского: И заоутра по зори повѣсиша Лазорѧ и Василѧ и растрѣлѧша стрѣлами Василковичи и идоша ѿ града [Лавр. (1097), л. 90–90 об.]. О том, что эта акция была осуществлена не сыновьями Василька, а людьми из его дружины, см. [Майоров 2001: 139–158]. В пользу такой трактовки говорит и вариант «отроци Васильковы», читаемый в Московском летописном своде конца XV в. [ПСРЛ 25: 22].

Такое же употребление формы на -ичи можно подозревать в берестяной грамоте № 855 (сер. XII в.), в которой фигурируют избившие шестерых человек Нежатиници отроки. В [НГБ XI: 69] и в ДНД это сочетание переводится как ‘Нежатиничевы отроки’. Такая трактовка исходит из того, что патронимы на -ичь имели омонимичные им формы притяжательных прилагательных. Существование в древнерусском посессивов типа Творимиричь предполагается гипотезой Р. Мароевича [Маројевић 1985: 44–53]. Между тем, как показал В. Б. Крысько [1994: 81–82; ИГДРЯ, 3: 35–37], все обосновывающие эту гипотезу примеры допускают альтернативную интерпретацию и доказательной силы не имеют (попытка Р. Мароевича [1998] защитить эту концепцию не кажется убедительной). Правильнее будет поэтому понимать Нежатиници отроки как ‘отроки Нежаты’, трактуя первое слово как И. мн. субстантива Нѣжатиничь с тем же значением «людей дома», что и в примерах выше, а второе — как приложение, поясняющее, что речь идет не о детях Нежаты, а о его слугах.

Ввиду этих примеров кажется вполне вероятным, что Лука мог получить свое прозвище в силу принадлежности его к «биричевичам» — дружине бирича (впоследствии — посадника) Мирошки Несдинича. Заметим, что дружину Мирошки, отправленную в 1199 г. во Владимир за новым князем, Лаврентьевская летопись называет «Мирошкиной чадью» [Лавр., л. 141].

Ѧзъ ти шьль , как и в грамотах № 723 и Торж. 10, следует понимать в смысле ‘сейчас отправляюсь’.

Окончание -и в М. ед. на Городищи выступает на фоне в остальном диалектной морфологии грамоты (-шьль , кожѫхѣ, Лѫкѣ), что позволяет видеть в нем черту живой речи, а не заимствование из наддиалектной формы языка. Ср. подобное распределение в № 526 и № 926.

Отметим также эффект ы → ъ в промъсли.

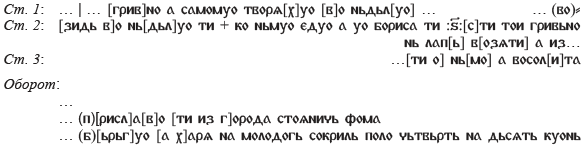

№ 1108. Троицкий раскоп. Средняя часть письма с сохранившимся левым и правым краем. Текст написан на обеих сторонах берестяного листа. Сохранились фрагменты трех срединных строк на лицевой стороне и двух заключительных строк на обороте.

Стратиграфическая дата: вторая половина XII в.

Внестратиграфическая оценка: предпочтительно последняя четверть XII в. — первая четверть XIII в.

Грамота принадлежит к блоку Якима — крупнейшему из комплексов берестяных грамот, написанных одним почерком (см. его общий обзор в [НГБ XII: 137–141]). Вместе с ней этот блок включает теперь 38 документов, подавляющее большинство которых происходит с территории усадьбы Ж, исследованной на участке, соседнем с раскапываемым.

Устойчивый и легко опознаваемый почерк Якима демонстрирует в данном случае одну особенность, отсутствующую в других его грамотах: буква л последовательно пишется с верхней засечкой, в то время как у имеющих ту же базовую конфигурацию букв а, д, ѧ ее нет. Эта черта явно носит системный характер: начертание л без засечки совпадает с инвариантом этой четверки графем, от которого остальные три буквы отличаются наличием дополнительных элементов, образующих петлю а, платформу д и язычок ѧ. Засечка л оказывается таким же индивидуальным для этой буквы дополнением к инварианту, делая организацию данного фрагмента азбуки логически последовательной. Заметим, что именно эта последовательность позволяет уверенно прочесть фрагмент [зидь] в начале второй строки, от которого сохранились только верхушки букв.

Низ вертикали не сохранился и у знака креста во второй строке. Его видимую часть, с точками у концов, можно было бы принять за верх от ѣ или i с пересечкой. Однако пересечка у i появляется в берестяных грамотах лишь с середины XIII в. и никогда не встречается с ограничителями в виде засечек или точек. У единственного ѣ, встретившегося в грамотах Якима (в слове осталѣно в № 1023), перекладина имеет две засечки, но они выглядят по-другому. Между тем крест совершен но такого же вида стоит в начале грамоты № 1021, которая, как мы увидим, и содержательно наиболее близка комментируемому документу (в других грамотах Яким пишет крест иначе — без точек (как правило) или с засечками (№ 1023, 1024)). Таким образом, можно не сомневаться в том, что это именно крест. О возможном значении этого знака см. ниже.

В первой строке во фрагменте творѧхуо во ньдьлуо буквы х и в прочитываются по нижним частям; можно прочесть и творѧ луобо ньдьлуо, но хорошего смысла это не дает. Имперфект, хоть и редко, но встречается в берестяных письмах, под пером же Якима — человека церковного — его употребление не кажется удивительным. Творѧху следует скорее всего понимать как вводное слово, ссылку на слухи как источник информации. Ср. такое употребление в НПЛ [1128, л. 103 об.–104]: бе бо ихъ пришло, творяху, 2000 или боле. Предложение в таком случае должно быть трактовано как инфинитивное, с дательным падежом субъекта: А самомуо, творѧхуо, во ньдьлуо (например: быти въ городъ).

Фрагмент [зидь] в начале второй строки может принадлежать только словоформам възиде, изиде или розиде (cя). Первая возможность выглядит предпочтительной: приставка из- в выделительном значении в древнерусском отсутствовала, а розити (ся) плохо подходит по смыслу. Възиде, по всей вероятности, было сказуемым придаточного предложения и обозначало действие того же лица, которое является референтом местоимений самомуо в первой строке и къ ньмуо в следующем далее главном. Из значений глагола възити единственно подходящим к контексту кажется ‘подняться вверх по реке’. В Новгороде так можно было сказать только о человеке, прибывающем в город по Волхову со стороны Ладоги. Реконструируется, таким образом, фраза примерно следующего вида: ‘(Аже нь во)- зидь, во ньдьлуо ти ко ньмуо едуо ‘Если не приплывет, в воскресенье поеду к нему’. Но при таком членении на синтагмы кажется странным, что Яким собирается отправиться путь уже в воскресенье, в тот же день, когда «сам», по слухам, должен только прибыть в город. Не исключено поэтому, что придаточное предложение заканчивается словом въ ньдьлуо, а ти выступает как союз — такое употребление, хоть и редко, встречается в берестяных грамотах (ср. в № 798: Оже ѧ придоу, ти въдажь опѧть вьрьшью же). Тогда фраза означает: ‘Если в воскресенье не приплывет, поеду к нему’.

Непросто объяснить, почему после ти Яким поставил крест. Как разделительный знак он неуместен в этой позиции при обеих трактовках синтаксиса фразы, да и другие разделители в грамоте отсутствуют. Остается думать, что этот крест функционально связан с крестами, с которых Яким начинает большинство своих записей (мы находим их в 13 из 19 его грамот с сохранившимся началом). Принято считать, что крест в начале грамоты выполнял роль молитвенной инвокации: приступая к работе, писец как будто осенял себя крестным знаменьем. Но тот же молитвенный жест древнерусский человек совершал и перед началом любого серьезного предприятия, например — отправляясь в путь. Загадочный крест как раз и предваряет упоминание предстоящей поездки. Это позволяет видеть в нем идеограмму крестного знамения, символический заместитель вклинившегося во фразу молитвенного восклицания: ‘Еcли в воскресенье не приплывет, то — Господи, благослови! — поеду к нему’. Похожая вставка, но выраженная вербально, реконструируется в № 831: Кото ли на мѧ тѧжоу дьеть, — … тѧ Б҃ъ! — пострьчьть оужь на мѧ и на мое дети ‘Если кто-то заводит тяжбу против меня [и моих детей — упаси (?) тебя Бог] — это он уже подстрекает [тебя] против меня и моих детей’ [НГБ XI: 49–50, 225] (выше в тексте присутствуют слова бласлови тя Б҃ъ, что дает основание для реконструкции).

Следующая фраза сохранилась полностью и означает: ‘А у Бориса эти шесть гривен нелегко получить’. Числительное шести (записанное цифрой с «фонетическим дополнителем») грамматически представляет собой существительное женского рода, к которому относится определение тои. Редкое наречие лапь, означающее ‘просто, легко’, в берестяных грамотах встретилось впервые, но известно, например, по «Хожению игумена Даниила»: …и не дадять влѣсти никомуже во нь лапь; А лапь не дойти до тѣхъ мѣстъ поганых ради [Срезн., II: 8]. Отсутствующее в старославянском и южнославянских языках, слово представлено в древнечешском (lap [Там же]), а также, с рефлексами конечного *ě, в польских и словацких диалектах. Ср. особенно словацкий пример, где наречие выступает в практически том же контексте, что и в грамоте Якима: Nelapě to dostaneš [ЭССЯ, 14: 29].

Cлова [о] нь[мо] а восол[и]та естественно понимать как относящиеся к тому же лицу, о котором говорилось выше. Смысл фразы мог быть примерно следующим: ‘Если что-то узнаете о нем, пошлите мне весть’. Форма глагола показывает, что адресатов письма было двое.

Содержательно документ связан с грамотами Якима, в которых он предстает в роли управляющего в крупном боярском хозяйстве. Это в первую очередь грамоты № 1021 и 1023. Первая в переводе гласит: ‘А заплачено за беличьи шкурки моих сорок пять (подразумевается: гривен) и две ногаты. А Борис заплатил сорок четыре гривны и пять с половиной кун. А всего беличьих шкурок три тысячи и два с половиной сорочка без … [такого-то числа]». Второй документ содержит фразу: ‘А у поповича Наслава два берковца соли по 10 кун. Если он возьмет больше, то это [в равной мере касается] обоих, и если меньше возьмет, то [тоже] обоих’. Под «обоими» здесь скорее всего имеются в виду патрон Якима (от лица которого сделана запись № 1021) и тот же Борис, совместно с которым он ведет хозяйство и осуществляет финансовые операции.

Есть все основания считать, что те же лица упоминаются и в комментируемой грамоте. Местоимение самъ относится к патрону Якима, имени которого мы по-прежнему не знаем. Это имя могло читаться в несохранившемся начале письма, но могло и отсутствовать, если самъ было употреблено субстантивированно, в значении ‘хозяин, главный’, какое оно имеет в современном просторечии. Так или иначе, в начале письма Яким сообщал о необходимости добыть шесть гривен (это следует из дальнейшего упоминания «тех шести гривен»). Про «самого», продолжает он, говорили, что в воскресенье он должен (вероятно: прибыть в Новгород). Если хозяин в воскресенье не прибудет, Яким поедет к нему. Дело в том, поясняет он, что у Бориса получить эти шесть гривен непросто. За этим, вероятно, следовала просьба адресатам, если они что-то знают о местонахождении патрона Якима, сообщить об этом.

Текст на обороте не обнаруживает связи с содержанием лицевой стороны; возможно, он посвящен другому предмету. Первая фраза, от которой дошел лишь фрагмент, сообщала о чем-то, присланном из города Фомой Стояничем. Восстанавливаемое на конце (б)[ьрьгуо] заставляет вспомнить окончание фразы из № 890: а того неберьгоу, где, скорее всего, выступает форма презенса 3-го л. мн. ч. ‘этим пренебрегают’. Следующая фраза, сохранившаяся целиком, содержит словоформу сокриль, от интерпретации которой зависит перевод. Это л-причастие может принадлежать не засвидетельствованному другими источниками глаголу съкрити, производному от крити ‘купить’, или же глаголу съкрыти (с допущением замены ы на и). Первое маловероятно, учитывая, что объектом при глаголе выступает денежная сумма, а не товар; предполагать же у крити, наряду с ‘купить’, еще и значение ‘выручить (деньги за продажу)’ других оснований нет. Между тем замена ы на и в корнях встречается в берестяных грамотах не так редко, в том числе и после р (см. в ранний период: ризьи ‘рыжий’ № 160, сер. XII в.); другими источниками она засвидетельствована и в глаголе крыти, см. [Страхов 1994: 219]. Таким образом, фразу, скорее всего, следует переводить: ‘А Харя из денег за солод скрыл тринадцать с половиной кун’. С таким переводом согласуется и реконструируемое ‘пренебрегают’ в предыдущей фразе: по-видимому, в этой части письма сообщались сведения негативного характера.

Харя — гипокористика от Харитонъ.

Большой интерес представляет порядок слов в сочетании Стояничь Фома. Это единственный в берестяных грамотах случай препозиции отчества по отношению к имени. Чем может быть вызвана такая инверсия базового порядка слов? Задавшись этим вопросом, обратим внимание на столь же выделяющийся на общем фоне случай препозитивного употребления притяжательного прилагательного на -ов-, функционально аналогичного отчеству: пошлилите (!) позовникъ по Вицка и по Иванца по Дроздова, и по Ѻнцифорова Ивана (№ 1079, XIV в.). В данном случае выдвижение патронима на первую позицию естественно связывать с противопоставлением двух Иванов — Дроздова и Онцифорова3. Подобные контексты встречаются в летописях, например, в статье 1101 г. ПВЛ: Том же мѣстѣ братья всѧ снѧшася, Ст҃ополкъ, Володимеръ, Дв҃дъ, Ѡлегъ, и прииде к ним Игоревичь Дв҃дъ и рече имъ: на что мѧ есте привабили, wсе есмь [Лавр., л. 92]. По отношению к «главному» Давыду — Святославичу, названному только по имени, Давыд Игоревич выступает как «другой Давыд», что и подчеркивает препозиция отчества. Приложив эту модель к комментируемому тексту, мы должны допустить, что до Фомы Стоянича в тексте упоминался еще один Фома. Главным кандидатом на эту роль оказывается патрон Якима и партнер Бориса, чье имя, как уже было сказано, нам пока неизвестно. Инвертированный порядок слов в Стояничь Фома, возможно, приоткрывает завесу над этой интригой. По крайней мере, в свете высказанного предположения получает объяснение последовательность имен в грамоте № 1091, которая, согласно предварительной публикации, может представлять собой список лиц, приглашенных присутствовать при некотором семейном обряде: этот список открывает имя Фомы, а закрывает имя Якима.

В заключение приведем перевод сохранившихся фрагментов, с элементами реконструкции: ‘… (шести) гривен. А сам, как говорили, должен … (Если не) приплывет в воскресение, поеду к нему. А у Бориса эти шесть гривен получить непросто. … о нем, то пришлите (мне весть). Оборот: … из города Фома Стояничь, … они пренебрегают. А Харя из денег за солод скрыл тринадцать с половиной кун’.

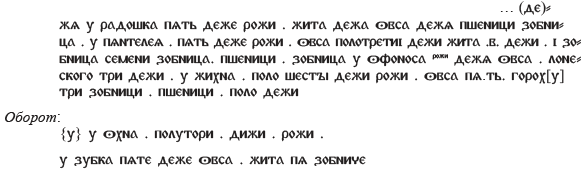

№ 1109. Дубошин-2 раскоп. Нижняя часть документа из пяти строк с двумя приписками на обороте:

В начале третьей строки перед б зачеркнуто еще одно б; в слове семени перед м зачеркнута буква (ж?). В четвертой строке в слове гороху перед х зачеркнуто начатое ж. Во второй приписке на обороте после к зачеркнуто о.

Стратиграфическая дата: первая половина, вероятнее — первая четверть XIV в.

Внестратиграфическая оценка: предпочтительно 1380-е — 1390-е гг.

Первая запись на обороте сделана почерком, отличающимся от почерка лицевой стороны грамоты, — другие начертания имеют буквы а, ж, н, у; при этом первое, «лишнее» у написано рукой основного писца. Почерк второй приписки ближе к почерку основного писца, но все же в двух моментах отличается от него: другое начертание имеет буква к, над а имеются засечки, отсутствующие в основном почерке. В написании грамоты участвовали, таким образом, три человека. Основной писец написал текст на лицевой стороне; на обороте он начал новую запись, но, написав у, остановился, передав документ другому писцу, который сделал запись, повторив предлог. Еще один писец сделал вторую запись на обороте.

Документ представляет собой реестр натуральных выплат, сделанных разными видами злаков: ‘У Радошка пять кадей ржи, кадь ячменя, кадь овса, зобница пшеницы. У Пянтелея пять кадей ржи, две с половиной кади овса, ячменя две кади и зобница, зобница семян, зобница пшеницы. У Офоноса кадь ржи, три кади прошлогоднего овса. У Жихна пять половиной кадей ржи, пять [кадей] овса, три зобницы гороха, полкади пшеницы. Оборот: У Охна полторы кади ржи. У Зубка пять кадей овса, пять зобниц ячменя’.

Для древнерусской метрологии важно упоминание зобницы. Эта хлебная мера, название которой произведено от глагола зобати ‘есть, кормиться’, была до сих пор известна только во Пскове, где зобница впервые упоминается под 1314 г. в Псковской 1-й летописи [ПЛ, 1: 14]. Как выясняется теперь, примерно в то же время зобница использовалась и в Новгороде, но здесь, по-видимому, она широкого распространения не получила. Синоним зобницы, зобня, несколько раз встретился в новгородских писцовых книгах, cм. [Бассалыго 1999: 301].

С лингвистической точки зрения представляет интерес тот факт, что сделанная особым почерком первая приписка отличается от остального текста также в фонетическом и морфологическом отношениях. В основном тексте и во второй приписке ѣ последовательно заменен на е, тогда как в первой приписке он заменяется на и (особенно показательно различное написание слова дѣжа). В основном тексте в Р. ед. и И. мн. мягкого варианта а-склонения последовательно проведена новая флексия -и (Р. ед: дежѧ пшеници, полотретиi дежи, пшеници зобница, поло шесты дежи, пшеници поло дежи; И. мн.: три дежи, три зобници), возникшая под влиянием наддиалектной флексии твердого варианта -ы, выступающей в Р. ед. поло шесты. В приписке же находим: полутори дижи, что, с учетом замены в ней ѣ на и, следует трактовать как , то есть имеет место свойственное древненовгородскому диалекту обобщение флексии мягкого варианта склонения. Отметим также, что отсутствующее в основном почерке смешение ц и ч имеется во второй приписке, обнаруживающей большую палеографическую близость к основному почерку, чем первая. Это дает основание объяснять отсутствие фонетических и морфологических новгородизмов у основного писца ориентацией на наддиалектную норму.

Написание пѧ зобниче может не быть ошибкой, но отражать произношение на морфемном стыке слитного [д’з], для обозначения которого в графическом арсенале писца не было специального знака.

Охно — гипокористика со сложным суффиксом -хно от имени на О- (Осипъ?), с основой, усеченной до начальной гласной. Ср., с одной стороны, Жихно в этом же документе (от имени с корнем Жир-, Жит- и т. п.), а с другой — широко представленное в новгородских писцовых книгах имя (патроним) Яхно (Яхнов), производное от Яков [НПК, указатель: 98]. Специально об именах на -хно см. [Керста 1984: 95–96], где приводится и имя Охно из украинского источника XVI в.

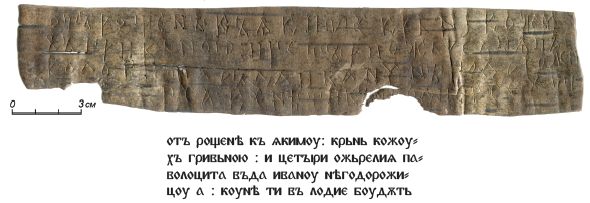

№ 1110. Троицкий раскоп. Полностью сохранившееся письмо из четырех строк.

В четвертой строке перед л зачеркнуто д (предвосхищение согласного следующего слога). Въда Иваноу записано как одно фонетическое слово: и обозначает одновременно конечный [j] первой словоформы и начальный гласный второй. Грамота написана тонким уверенным почерком со своеобразными начертаниями ряда букв и характерными размашистыми засечками, сопоставимыми по длине с основными буквенными штрихами. Уровень владения письмом характеризует и обозначение фонемы /у/ как ѫ в последнем слоге (до этого пять раз употреблен диграф оу в слитном варианте): это сделано явно не для экономии места (ширина обеих букв одинакова), а для графического расподобления двух /у/, встретившихся в одном слове. Необычную постановку разделительного двоеточия в четвертой строке следует, видимо, объяснять тем, что писавший сначала пропустил его, а затем вставил на знак правее.

Стратиграфическая дата: вторая половина XII в.

Внестратиграфическая оценка: 1160-е — предпочтительно не позднее 1190-х гг.

Перевод: ‘От Рощёны к Якиму. Купи шубу за гривну и четыре воротника из паволоки. Дай [это] Ивану Негодорожичу. А деньги получишь с ладьей’.

Адресат грамоты — уже очень хорошо известный нам Яким, выступающий на этот раз в роли получателя письма. Имя автора, Рощена, — производное от ростити с причастным по происхождению суффиксом -ен-; ср. имена Тѣшенъ (№ 997), Дроченъ (№ 904), Въздоенъ (№ 816). Имя Рощенъ является гиперонимом для этой группы имен, производных от глаголов, называющих отдельные аспекты «ращения» ребенка, которого вскармливают, тешат, балуют и т. д. Заметим, что имена Дроченъ и Въздоенъ опознавались в содержащих их грамотах предположительно, так что само оформление данной группы оказывается свидетельством достоверности прочтений. У отпричастных имен морфологический род соответствует полу носителя: Божен ~ Божена, Чаян ~ Чаяна и т. п.; на древнерусском материале это положение демонстрирует пара Говѣнъ ~ Говѣна (мужское имя — в берестяных грамотах № 867, Звен. 2; женское — в граффито Софии Константинопольской: Василь ѱлъ Онаниче и Говена Марея… [Артамонов и др. 2012: 288]). Таким образом, Рощёна — женщина. С этим согласуется содержание грамоты, представляющей собой заказ на покупку шубы и четырех шелковых воротников. Е. А. Рыбина предложила видеть в Рощёне жену патрона Якима, что кажется весьма вероятным.

Как видно из упоминания ладьи, с которой Яким должен получить деньги, Рощёна в данный момент находится не в Новгороде, а в каком-то месте, откуда в город прибывают по воде. Это обстоятельство хорошо увязывается с тем, что в № 1108 Яким ожидает прибытия своего патрона в город по Волхову.

Отчество Ивана Негодорожича находит зеркальное соответствие в грамоте Ст. Р. 16, где упоминается Дмитр Дорогонежич. Симметричные имена Нѣгодорогъ и Дорогонѣгъ, по-разному сочетающие семантически связанные между собой корни (ср. глаголы нежить и дорожить), — выразительный образец славянской антропонимической комбинаторики. В связи с этой парой по-новому прочитывается отчество в начале грамоты № 978 (блок Якима), трактованное в издании как (у)о Рожиньжичь. Восстановление исходного имени в виде Рожинѣгъ и трактовка его как варианта к Рожьнѣгъ (сопоставляемого с Рожнѣга в грамоте № 18 из Торжка) не объясняет соединительного и. Но, как было замечено при публикации, «патроним Рожинжичь вычленяется из текста грамоты лишь предположительно: могла быть и более длинная форма на -орожинжичь» [НГБ XII: 86]. Находка грамоты № 1110 подтверждает эту альтернативную версию, позволяя восстановить в начале грамоты (уо Д)орожиньжичь. Дорожинѣгъ отличается от Дорогонѣгъ оформлением первого компонента как императива; ср. вариативность сербских и болгарских имен Драгомир и Дражимир, Страхомир и Страшимир и др. Принадлежность грамоты № 978 к блоку Якима делает практически гарантированной родственную связь Дорожинежичей с Иваном Негодорожичем, а именно, позволяет предполагать, что отец последнего звался Нѣгодорогъ Дорожинѣжичь (менее вероятно, что Нѣгодорогъ и Дорожинѣгъ были имена братьев). В такой номинации чрезвычайно ярко проявляется принцип варьирования родового имени, прослеживаемый на Руси как в династии Рюриковичей, так и среди знати [Литвина, Успенский 2003; Лавренченко 2016].

Паволочитый — сделанный из паволоки, дорогой шелковой ткани византийского производства. Как материал, из которого шилась одежда знати, паволока упоминается, например, в Слове о богатом и Лазаре, входящем в Троицкий сборник XII/XIII вв.: Тъ богато на земли живѧше, въ багърѣ и въ паволоцѣ хожаше (РГБ, Тр. 12, л. 3 об). В древнерусской письменности данное прилагательное представлено лишь несколькими примерами [СДРЯ, 6: 335], из которых выделяются хрестоматийные прѣ паволочиты ‘паруса из паволоки’ в рассказе ПВЛ о походе Олега на Царьград. Употребление его как атрибута к ожерелье показывает, что последнее слово выступает не в современном значении шейного украшения, но в значении ‘воротник’, в котором оно в основном и употребляется в древнерусских текстах. Следует думать, что и в грамоте № 500, упоминающей wжерьлие … съ хрустаю (т. е. , где хрусталь следует, видимо, трактовать как слово женского рода i-склонения, ср. [ДНД2: 543]), имеется в виду не хрустальное ожерелье, а воротник с хрустальными пуговицами (ср. многочисленные упоминания пуговиц на воротниках [Cрезн., II: 630], а также контекст из НКРЯ: Ормякъ сдѣлати мухояръ Нѣмецкой червчатъ, опушити атласомъ жолтымъ, пуговицы прибрати хрусталные [Опись 1850: 14]. О том, что именно представляли собой воротники, которые Рощёна наказала купить для нее Якиму, предоставим судить специалистам по древнерусскому костюму; согласно любезной консультации К. М. Михайлова (электронное письмо от 28.10.2018), может иметься в виду «узкий шелковый воротник-стойка с вышивкой золотной нитью».

Большой интерес для исторической акцентологии представляет словоформа крьнь. Она явно отражает результат отпадения конечного и в исходном крьни, хорошо представленном в берестяных грамотах: крьни № 381, 732, крени 456; ср., с другим корневым вокализмом: крини № 153, Ст. Р. 30 (все перечисленные грамоты датируются в пределах 2 пол. XII — начала XIII в.). Как известно, после падения слабых редуцированных на конце словоформы отпадали только безударные гласные. Глагол крити А. А. Зализняк [2014: 309] относит к акцентной парадигме b (под вопросом; отмечено, что «до эпохи акцентуированных рукописей это слово не дожило»); это предполагает ударение в императиве крьни (впрочем, ударение в этой словоформе в любом случае должно было быть конечным, так как не могло падать на слог со слабым редуцированным). Таким образом, конечный гласный в данном случае отпадает вопреки общему правилу. А. А. Зализняк указывает в берестяных грамотах несколько подобных примеров: взѧть 578 (60-е — 70-е гг. XIV), єсь 446 (2 пол XIV в.), поидь 942 (посл. четв. XIV в.): «Они свидетельствуют о том, что в этих словоформах произошел сдвиг ударения на корень» [ДНД2: § 68]. Отдельно он оговаривает сомнительность раннего примера в Ст. Р. 6 (1 пол. — сер. XII в.): не с[ъ]ль отрока. Но именно этот ранний пример оказывается ближе всего к рассматриваемому: как в съль, так и в крьнь конечный, исконно ударный и утрачивается после слога со слабым редуцированным, при том что последний записывается как ъ/ь (в орфографии, не смешивающей ъ с о и ь с е). По-видимому, в обоих случаях действительно имел место перенос ударения на слог с редуцированным, еще сохранявшимся в эпоху, когда конечные редуцированные уже утратились.

Фонетически интересно и написание ожьрелие. Поскольку другие случаи смешения ь с е в грамоте отсутствуют, его следует трактовать наподобие написаний с ъро, ъло (также в текстах без смешения ъ с о), о которых Зализняк пишет: «Такие написания в принципе могут служить для своего рода графической маскировки полногласия; но нельзя исключать и того, что в каких-то случаях за ними стоят звуковые сочетания типа [əло]» [ДНД2: § 40]. На запись через ь слова ожерелие могла повлиять и близость слов жерело и жьрло (показательно, что два другие полногласия — паволоцита и Нъгодорожицоу — записаны обычным образом).

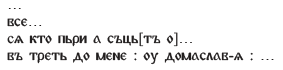

№ 1112. Раскоп на ул. Знаменской, 15. Нижняя левая часть письма с фрагментами трех строк.

Стратиграфическая дата: первая половина XII в. (предпочтительно вторая четверть XII в.).

Внестратиграфическая оценка: 1160-е — предпочтительно не позднее 1190-х гг.

В третьей строке перед словом треть зачеркнуто п. Буква между в и ѧ уверенно не определяется, по смыслу это может быть ц (Домаславцѧ).

Пьрѣтися — ‘спорить, запираться, отказываться’. Возвратной частице явно предшествовал условный союз, например: (оже) сѧ кто пьри ‘если кто-то отказывается (платить)’. Съцьтъ — скорее всего, И. ед. муж. действительного причастия прошедшего времени от съчисти, ‘сосчитав’. Въ треть — хорошо известный по берестяным грамотам вариант займа, предполагающий выплату третьей части занятой суммы в качестве процентов. Реконструируется фраза следующего содержания: ‘если кто-то запирается, то, сосчитав, оставь за ним долг в треть до моего приезда’. С высокой уверенностью интерпретируется и зачеркнутое п: автор письма собирался написать въ полы (то есть под 50 % роста). Ср. формулировку угрозы в № 915 (2 пол. XI в.): Присъли коуны. Оже ли не присълеши, то ти въ полы ‘Пришли деньги. Если же не пришлешь, то [это станет займом] в половину’. Аналогичную конструкцию находим и в № 1004 (сер. XII в.), где про работника, задолжавшего автору две гривны, сказано: али ти сѧ iзмотаеть, а моловиво емоу поусти же i во три ‘А если отвертится, то объявив ему [об этом], введи его [в долг] в три [гривны]’. Автор грамоты № 1112 хотел назначить те же, чрезвычайно тяжелые для должника условия, но по ходу составления текста передумал, изменив их на более мягкие, — любопытный образец коммерческой психологии своего времени.

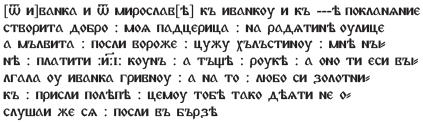

№ 1113. Раскоп Дубошин-2. Полностью сохранившееся письмо из семи строк.

Большой, по меркам берестяной письменности, текст из 60 слов не содержит ни одной описки и ни одного исправления.

Стратиграфическая дата: 1180-е — 1200-е гг.

Внестратиграфическая оценка: 1180-е — 1190-е гг.

Перевод: ‘Поклон от Иванка и от Мирославы Иванку и … . Сделайте милость, моя падчерица [находится] на Радятине улице, скажите [ей]: «Пошли, вражина, чужой холст: мне нужно сейчас заплатить 18 кун, а я с пустыми руками. А что ты обманом выпросила у Иванка гривну — так пришли с того хоть золотник Полепе. Зачем тебе так поступать? Не ослушайся, пошли же скорее».

Имя второго адресата надежно не читается, но, судя по окончанию -ѣ, им могла быть женщина — в таком случае перед нами письмо от одной супружеской четы к другой. В действительности, как это нередко бывает в берестяных грамотах, текст написан от лица только одного из авторов. Естественно, далее, думать, что три упоминания в тексте имени Иванко относятся не к трем разным лицам, а к двум. Предлагаемая трактовка ситуации грамоты исходит из того, что Иванко, упоминаемый в основном сообщении, — то же лицо, что и титульный автор письма; это означает, что реальным автором текста является Мирослава и речь, которую адресатам надлежит передать падчерице, представляет собой обращение к ней мачехи. Эта речь посвящена двум предметам. Во-первых, падчерице предлагается прислать «чужой холст»: мачехе нужно заплатить 18 кун, а у нее нет денег. Почему холст назван чужим и как соотносятся 18 кун с ценой холста? Можно было бы предположить (и поначалу мы рассматривали такую возможность), что падчерица должна была выткать холст для мачехи, а именование его «чужим» подчеркивает, что холст ей не принадлежит. В таком случае предстоящая выплата 18-ти кун не имеет отношения к цене холста, который выступает лишь как источник покрытия этих расходов. Более вероятным, однако, представляется другое решение, которое состоит в следующем: холст мог быть приобретен в долг и отдан падчерице. Теперь Мирославе нужно заплатить 18 кун, но, не желая платить, она решает отобрать «чужой» холст у падчерицы и вернуть его продавцу. Второй предмет — это гривна, которую падчерица взяла у отца. С точки зрения мачехи, она ее «вылгала», получила обманом. Из этих денег, считает Мирослава, падчерица должна хотя бы золотник прислать Полепе (о возможных альтернативах выделению в тексте этого имени см. ниже). Императив присли, в отличие от нейтрального посли в двух других случаях, показывает, что Полепа находится в одном месте с Мирославой. Напрашивается предположение, что Полепа — родная дочь Мирославы, в пользу которой она собирается взыскать с падчерицы своего рода «налог» на полученную от отца гривну. Нельзя не заметить, впрочем, что при такой трактовке система персонажей грамоты и их отношения между собой оказываются словно списанными со страниц русской волшебной сказки, что заставляет относиться к ней с осторожностью.

Указанный в грамоте «адрес» падчерицы содержит древнейшее упоминание Радятиной улицы, находившейся в Людином конце на Торговой стороне Новгорода. В НПЛ это название впервые встречается под 1211 г., причем в двух вариантах: Радятина (в Синодальном списке) и Рядятина (в Комиссионном списке) [НПЛ: 72, 250]. Эту вариативность, прослеживаемую и по другим источникам, В. Л. Васильев [2012: 273–274] объясняет пересечением созвучных личных имен c корнями *ręd- и *rad-, отдавая предпочтение первому как первоначальному. Грамота, однако, поддерживает вариант Синодального списка.

Исторически важно упоминание золотника как подразделения гривны. После находки грамоты № 1072 (кон. XII – нач. XIII в.), в которой фигурируют «гривны золотников», этот факт уже не кажется удивительным [Гиппиус, Зализняк 2016: 12–15; Гиппиус 2017]. Соответствие гривны кун целому числу золотников (4,26 г) серебра предстает в свете новых данных как фундаментальное свойство древнерусской денежной системы. Гривна Русской правды (краткой редакции) имела стоимость, равную 12-ти золотникам серебра; подешевевшая вдвое гривна XII в. соответствовала 6 золотникам. Сумма, которую Мирослава собирается взыскать с полученной падчерицей гривны, составляет от нее около 17 %, что чуть ниже средней для Новгорода нормы процента по займу — 20 % [Кучкин 2013]. Возможно, именно поэтому Мирослава предлагает падчерице прислать «хотя бы» золотник.

Глагол вылгати был до сих пор засвидетельствован в древнерусское время лишь статьей Пространной Правды: Аще гдѣ холопъ куны вылжеть (в Пушкинском изводе; в списках Синодально-Троицкой группы искажено: вложить [ПрР: 117, 315]). Вылжеть в данном случае означает ‘возьмет в долг обманом (то есть скрыв факт собственного холопства)’. В принципе возможно, что и в грамоте речь идет о выплате процента с занятой суммы. Однако в таком случае ограничительное «хотя бы» выглядит не вполне уместным. Поэтому скорее Мирослава лишь представляет дело так, будто бы гривна была взята в долг, требуя уплаты процента в пользу Полепы.

С использованием резко-оценочного вылгала корреспондирует вокатив вороже в начале обращения к падчерице. Отметим, что в летописании он дважды выступает в обращениях к убийцам — в предсмертных словах Ярополка Изяславича в ПВЛ: Ѡхъ, тот мѧ, вороже, погуби! [Ипат. (1086), л. 76 об.] (ср. эмендацию [Шахматов 1916: 261]: то ты мя, вороже, погуби) и в обращении Кузьмища Киянина к ключнику Амбалу — убийце Андрея Боголюбского: Амбале, вороже, сверзи коверъ ли, что ли, что постьлати или чимъ прекрыти гсна нашего [Ипат. (1174), 208 об.]. Еще раз этот вокатив фиксируется в потоке брани, который анонимный автор граффито № 199 из Софии Новгородской обрушивает на своего антагониста: ахидьне, вороже, бесе-сотона, тать, мытарь, Июдо безаконьная… [Гиппиус, Михеев 2013: 167]. Употребление его в грамоте выглядит на этом фоне как проявление языковой агрессии, которой исполнена речь мачехи в целом и которая разительно контрастирует с этикетной учтивостью обращения к адресатам грамоты 4.

В тъщѣ роукѣ прилагательное тъщии выступает в значении ‘пустой’, которое в древнерусских текстах является для него основным. Ближайшую параллель находим в «Вопрошании Кирика», где сочетание употреблено в прямом, а не в переносном смысле, при описании раздробления Агнца во время литургии: …и начнеть ломити ис правоѥ роукы, покладываѩ на дискосъ … тоже из лѣвои положить, ать не тъщи роуцѣ боудуть [ВК: 56]. В отличие от «Вопрошания», в грамоте сочетание выступает в диалектном оформлении — с окончанием -ѣ в Им. дв. мягкого варианта а-склонения и без рефлекса второй палатализации. Приведем также извлеченный из [НКРЯ] более поздний пример фигурального употребления сочетания: И оттуду приѣхалъ до оного Кирилова монастыря в печали мнозѣ и въ тузѣ, и возвратился тощими руками во мнозей скорби до Москвы [Андрей Курбский. История о великом князе Московском (1564–1583)].

Впервые встретившийся на бересте союз оно ти входит в один ряд со сложными союзами / частицами то ти и се ти, с первым компонентом, тождественным И. ед. ср. указательных местоимений тъ, си, онъ. Ср. использование этого сочетания как дейктической частицы в ПВЛ: Оно ти сѣдить вранъ черныи, иди, ими и [Лавр. (1074), л. 66].

Сочетание любо си выступает в роли выделительно-ограничительной частицы ‘хотя бы’, ср. такое же употребление у Кирика: Лзѣ ли, вл҃дыко, любо си ѻдиною дати имъ причащаньѥ? ‘Можно ли, владыка, хоть раз дать им причаститься?’ [ВК: 32].

Наибольшую сложность для анализа представляет отрезок полѣпѣ. Прозрачная морфемная структура подталкивает к трактовке его как наречного сочетания по лѣпѣ. Однако попытки найти для этого сочетания подходящее к контексту и при этом морфологически оправданное значение наталкиваются на серьезные препятствия. Трактовать по лѣпѣ как синоним к по лѣпотѣ ‘как подобает, надлежащим образом’ невозможно: в составе наречных образований со значением образа действия прилагательное всегда субстантивируется в форме среднего рода; ср. по истинѣ, но по праву, по здорову, по малу и т. д. Отадъективным коррелятом к по лѣпотѣ было бы по лѣпу, а не по лѣпѣ (ср. без лѣпоты и без лѣпа). Необходимо исключить и трактовку по лѣпѣ как откомпаративного наречия со значением ‘лучше’: формой сравнительной степени лѣпѣ быть не может — ожидалось бы лепле, лѣпѣе, лепше. Правда, в современных говорах в наречных образованиях с по- компаратив может утрачивать морфологическую определенность (ср. поглубе ‘поглубже’ [СРНГ, 27: 292]), однако предполагать такую утрату уже в XII в. не кажется возможным. К тому же сам тип наречий, образованных сочетанием по- с компаративом, представлен в древнерусский период крайне слабо, будучи, по существу, ограничен наречием подале с исходным значением ‘на расстоянии’ [ИГДРЯ, 3: 370–373].

Единственный приемлемый морфологический образец для предполагаемого по лѣпѣ дают сочетания по малѣ ‘вскоре’ и (не) по мнозѣ ‘спустя недолгое время’, в которых имеет место эллипсис существительного, а прилагательное выступает в форме местного падежа; ср. полные варианты по малѣ времени (часѣ, часу), по мнозѣ времени. Осмысленное по этой модели, по лѣпѣ могло бы означать ‘по прошествии надлежащего срока, в свое время’. Однако никаких параллелей для этого выражения не удается найти ни в древнерусских текстах, ни в славянском лексическом материале (отметим только словен. lep čas ‘уже давно’, где lep, определяя временной промежуток, означает ‘долгий, продолжительный’). С другой стороны, указанное значение плохо вписывается в контекст грамоты, вступая в противоречие со следующим далее требованием действовать быстро, без отлагательств.

Все сказанное оправдывает, на наш взгляд, трактовку спорного отрезка как Д. ед. личного имени (прозвища) Полѣпа. Хотя в памятниках это имя не засвидетельствовано, известны образованные от него фамилии Полепа и Полепин (ср. аналогичные фамилии от других прозвищ той же структуры: Прилепа / Прилепин, Налепа / Налепин и др.); в интернете отыскиваются также ныне не существующие деревни Полепино в Кирилловском р-не Вологодской обл. и Гжатском р-не Смоленской обл. Апеллятив *polěpa, лежащий в основе этого имени, представлен польск. polepa ‘глинобитный пол, обмазка (печи)’, русск. диал. полепка ‘наружное украшение’.

Во фразе Цемоу тобѣ тако дѣѧти? отметим сочетание вопросительного чему со сказуемым, выраженным инфинитивом, — во всех остальных известных нам древнерусских примерах выступает индикатив, ср. Чемѹ не восолеши чето ти есемо водала ковати (№ 644); Чему пошибаеши свинье чужѣ (№ 954) и т. п. Возможность сочетания с инфинитивом отличает от вопросительного слова почему вопросительное слово зачем. Этот смысловой оттенок выдает «превентивный» характер упрека: падчерице ставится в вину не то, что она сделала или делает, а то, что она может не сделать — потенциальное невыполнение требования мачехи.

Перейдем к особенностям графики и языка комментируемого документа. На графическом уровне примечательно до сих пор не встречавшееся в берестяной письменности и не известное нам по другим источникам распределение графем, обозначающих фонему /у/. В начале слога и после твердых согласных последовательно используется диграф оу: Иванкоу, холъстиноу, коунъ, роукѣ, чемоу, ослоушаисѧ, оулице, оу Иванка. Графема ю один раз встретилась после мягкого л’: любо; естественно думать, что в графической системе писца она выступала и после [j]. Индивидуальной особенностью грамоты является использование одиночного у после шипящих и ц, дважды представленное в словоформе цужу. Эта особенность явно носит системный характер. Позиция после непарных по твердости-мягкости согласных допускает употребление как оу, так и ю, объединяясь в одних текстах с позицией после твердых, в других — с позицией после мягких согласных (чаще встречается второе). Писец нашего текста проявил оригинальность, приспособив для этой позиции одиночное у. Структурным основанием для такого решения могло стать восприятие буквы ю как «сокращенной» записи диграфа со знаком йотации — ю(у) и, соответственно, трактовка одиночного у как базового элемента, хорошо подходящего для обозначения /у/ в нейтральной позиции.

Отсутствие в грамоте «бытового» смешения в парах ъ — о и ь — е при довольно значительной длине текста делает ее источником ценной информации о протекании в древненовгородском диалекте процессов падения слабых и прояснения сильных редуцированных. Картина, которую в данном отношении представляет текст, очень своеобразна. Неконечные слабые редуцированные пропущены в 12 случаях из 14: Иванка, Иванкоу, створита, падчерица, посли, мнѣ, вылгала, Иванка, гривноу, золотникъ, присли, посли; редуцированный сохраняется в двух случаях, в позициях, в которых, по данным [ДНД2: § 61], «исчезновение ъ, ь (о, е) на письме протекает в берестяных грамотах намного медленнее, чем в среднем»: тъщѣ (перед сочетанием согласных, переданным через щ) и въ бързѣ (после в). В гривнѣ редуцированный утрачен, несмотря на предшествующее в, но это может объясняться сокращением, обычным для названий денежных единиц. Во всех остальных случаях «тормозящие» факторы отсутствуют. Сильные редуцированные представлены только сочетанием *TъRT, которое зато встретилось трижды, и во всех трех случаях редуцированный сохранен: мълвита, хълъстину, въ бързѣ. Что же касается вставного гласного после плавного, возникшего в этих сочетаниях в древненовгородском диалекте, то он ведет себя как обычный слабый редуцированный: утрачивается перед одиночным согласным (мълвита < мълъвита; въ бързѣ

Сопоставляя динамику отражения берестяными грамотами двух аспектов падения редуцированных, А. А. Зализняк писал: «В целом рассмотренный материал позволяет предполагать, что прояснение сильных редуцированных протекало в др.-новг. диалекте либо просто одновременно с процессом падения слабых редуцированных (неконечных), либо с небольшим отставанием от него. Более вероятно второе» [ДНД2: § 66]. Основанием предполагать такое отставание были до сих пор отдельные словоформы, в которых сильный редуцированной сохраняется, а слабый утрачен, например възми № 84, цьркъвную № 739, Лазъвке № 105 и др. Однако в текстах, из которых брались эти примеры, пропуск слабых редуцированных носит окказиональный характер; в тех же грамотах имеются случаи ничем не мотивированного сохранения слабых ъ и ь: Твьрьдѧты № 84, Глѣбъка № 739, Сьмъка, Коулотъкѣ № 105. Комментируемая грамота — первый оригинальный ранне-древнерусский текст, демонстрирующий системное сохранение сильных редуцированных (по крайней мере в сочетаниях с плавными) на фоне утраты слабых.

Последовательность в проведении определенных графических и языковых характеристик, отсутствие разнобоя, вариативности отличают грамоту в целом, проявляясь, помимо уже указанного, в использовании только графемы ц для записи этимологических ц (оулице) и ч (падцерица, цужу, цемоу) и выдержанной диалектной морфологии: Р. ед. ѿ Мирославѣ, Д. ед. оулице , И. дв. тъщѣ роукѣ. На этом фоне, казалось бы, выделяется замена ѣ на е в оулице — единственная на 11 случаев этимологически правильного употребления графемы. При ближайшем рассмотрении, однако, и это написание оказывается неслучайным. Обратим внимание: в сочетании на Радѧтинѣ оулице ѣ заменяется на е в диалектной форме М. ед. мягкого варианта а-склонения и сохраняется в параллельной форме твердого варианта. Совершенно такое же соотношение обнаруживается в надписи о смерти князя Всеволода Мстиславича 1137 г., открытой в 2017 г. в церкви Благовещения на Городище. Единственное отклонение от стандартного употребления ѣ фиксируется здесь в сочетании въ с҃т[ѣ]и Т(рои)це [Гиппиус, Михеев 2019: 30]. Предполагать, что в этой позиции [ê] по какой-то причине перешел в [е], нет оснований. Как известно, смешение ъ и е в древненовгородских текстах носит чисто графический характер; правильное употребление этих графем, вопреки его кажущейся элементарности для диалекта с противопоставлением фонем /е/ и /ê/, представляло собой искусственный орфографический навык, приобретавшийся в процессе книжного обучения. Это обучение строилось на основе канонических богослужебных текстов, при чтении которых в сознании обучающегося откладывались как общие орфографические правила, так и шаблоны написания конкретных корневых и аффиксальных морфем. Представляется, что причиной, по которой навык различения на письме е и ѣ дает сбой именно в указанной позиции, могло стать отсутствие прецедентов использования в ней буквы ѣ в эталонных текстах: диалектной флексии -ѣ в мягком варианте а-склонения в этих текстах соответствовало окончание -и 5.

Предварительный просмотр берестяных грамот, в которых отдельные случаи замены ѣ на е фиксируются на фоне в целом последовательного употребления ѣ, подтверждает, что мы имеем дело с орфографической закономерностью. Так, в грамоте № 854 (сер. XII в.) отклоняются от стандарта написания формы Р. ед. из ъръмице и М. ед. о … стъръвье с маркированно восточнославянским (в первом случае) и древненовгородским (во втором) окончаниями, которым в церковнославянских текстах соответствовали флексии -ѧ и -и; при этом нейтральные в плане соотношения языковых регистров морфемы последовательно записываются с ѣ: събѣ (2×), дѣтьхъ, дѣтьми, (гри)вьнѣ, клѣти. Более сложную картину демонстрирует № 438. Здесь ѣ заменяется на е в формах мягкого варианта а-склонения, а также — в твердом варианте адъективного склонения — после заднеязычного, то есть в позиции, где ѣ в церковнославянских текстах также не представлен: въ пьрвое коробье, въ другее коробье, головице (И. мн.); в твердом варианте а-склонения и корне ръз- он пишется этимологически правильно: подъшьвѣ, грвнѣ, рѣзанъ, рѣзанъ. В № 752 (кон. XI — нач. XII в.) на 11 примеров с этимологическим ѣ приходится одна замена ѣ на е в имееши — новой тематической форме презенса имѣти, не представленной в канонических церковнославянских текстах, где ей соответствует атематическое имаши (при этом перфектное причастие имѣла, для которого прецедентные контексты существовали, пишется с ѣ). Систематическое обследование всего корпуса берестяных грамот на предмет проявления данной закономерности должно стать предметом специальной работы.

Старая Русса

В 2018 г. работы в Старой Руссе были продолжены на Пятницком-II раскопе (руководитель Е. В. Торопова), расположенном в историческом ядре города. При изучении пласта 14 в центральной части раскопа была найдена берестяная грамота № 49. Грамота обнаружена на территории усадьбы Б в напластованиях конца XIII — начала XIV в.

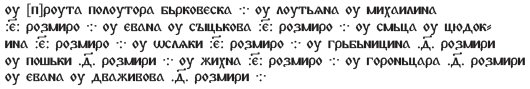

Грамота представляет собой полностью сохранившийся документ из шести строк, занимающих верхнюю половину большого берестяного листа.

Внестратиграфическая оценка: предпочтительно не ранее 1280-х гг. — не позднее 1290-х гг.

Перед нами роспись натуральных выплат, сделанных, несомненно, солью. Единицей выплат выступает розмѣра, а в первом пункте — берковец. Размера как весовая мера встретилась уже в нескольких грамотах, в том числе в Ст. Р. 41, где упоминаются одна, две и три с половиной размеры. В нашем документе фигурируют объемы в четыре и пять размер. Упоминание размеры в одном ряду с берковцем позволяет думать, что она была подразделением последнего. С. М. Михеев, исходя из того, что число размер в упоминающих их грамотах не превосходит пяти, предположил, что размера составляла шестую часть берковца. Всего в перечне названы десять человек; из них у пятерых взято по пять размер, у четверых — по четыре размеры и у одного, если принять предложение Михеева, — девять размер.

Соотношение этих цифр проясняется, если предположить, что перечисленные в грамоте десять человек составляют десяток — единицу децимальной организации городского и сельского населения Древней Руси, объединявшегося в десятки, сотни и тысячи. Данные, отразившие существование этой организации, собраны и проанализированы В. А. Кучкиным [2008]. Большинство их относится к XV в., однако бесспорные свидетельства имеются и для XIV в.; происхождение же этой системы В. А. Кучкин возводит к концу X в., когда десятские и сотские впервые упоминаются в рассказе ПВЛ о пирах Владимира Святославича. «Десятки объединяли людей, которым давались деньги на производственные, торговые или личные нужды и которые должны были выплачивать с десятка различные суммы» [Кучкин 2008: 272]. Десятки возглавлялись входившими в них десятскими, которые могли нести те же повинности, что и рядовые члены десятка, осуществляя также функции сбора оброка. Важнейшими свидетельствами существования системы десятков в Новгороде являются берестяные грамоты № 463 (кон. XIII в. — нач. XIV в.) и № 253 (2 пол. XIV в.). Авторы первой, Федор и Кузьма, обращаются к адресатам от лица «всего десятка» с просьбой уладить вопрос с выплатой «недобора» за два года; во второй грамоте Максим (отождествляемый с сотским Максимом Онцифоровичем) предлагает «десятчанам» (согласно В. А. Кучкину, членам десятка) выдать старосте Емельяну условленный оброк. На этом фоне смысл комментируемого документа представляется следующим. В грамоте перечислены объемы соли, собранные с десятка, возглавляемого Прутом. Всего собрано 50 размер (5×5 + 4×4 + 9 [= 11/2 берковца]); соответственно, норма выплаты составляет пять размер с человека. Пять человек внесли подать в полном объеме, четверо недоплатили по одной размере. Чтобы избежать недобора, десятский Прут добавляет к своим пяти размерам еще четыре, так что в итоге подать с десятка оказывается выплаченной полностью.

В десяток входят следующие лица: Прут, Лутьян Михайлин, Еван Сычков, Смеч Чудкин, Осляка, Гребеницын, Пошка, Жихно, Гончар, Еван Дваживов. Некоторые имена и прозвища из этого списка заслуживают комментария.

Лутьянъ — народная форма имени Лукианъ, встретившаяся также в № 162 и, вероятно, в № 1: с Лути(ѧнова села); ср. Овдотие Смол. 7, Овдотѣе Смол. 10 (из канонического Евдокия). В [ДНД2: § 92] эти формы трактованы как отражающие диалектный переход к’ > т’, иллюстрируемый также написанием скотнитѣ в пергаменной грамоте XV в. [ГВНП, № 90]. Представленность этого явления почти исключительно в личных именах позволяет думать, мы имеем дело не с регулярным звуковым изменением, а с фонетической субституцией в заимствованиях. Одиночное скотнитѣ может быть опиской (повтор согласного предыдущего слога; ср. ниже в той же грамоте правильное скотникѣ).

Смечь — гипокористика от Сменъ (новгородской формы имени Симеонъ, соответствующей общерусскому Семенъ) или же производное от смекать; ср. фамилии Смечев, Смеков и Смычев, Смыков (от смыкать).

Чудка — отэтнонимическое прозвище, ранее встретилось в грамоте Ст. Р. 22 (XII в.).

Осляка — от осьлъ или от ослядь ‘жердь, бревно’, ср. прозвище Степане Бьрьвнъ в № 880.

Патроним Гребеницинъ, употребленный — что необычно — без имени, наподобие современной фамилии, указывает на исходное гребеница, обнаруживаемое в говорах со значением ‘грубое домотканое полотно’ [АОС, 10: 32].

Пошка — гипокористика от Потапъ, Поликарпъ или другого христианского имени на По- 6.

Прозвище Горончаръ (из гъръньчарь, с диалектным рефлексом *TъRT) второй раз встречается в берестяных грамотах и оба раза выступает уже с отвердением конечного р’ (cр. горончаро № 445 [1 пол. XIV в.]).

Имя Дваживъ, извлекаемое из патронима Дваживовъ, — самое оригинальное в перечне. Видеть в его первой части числительное два не приходится: в составе композитов последнее регулярно выступает в формах дву-, дво- (фиксируемые в говорах сложения типа двавесна, дваликой [АОС, 10: 292, 293] представлены единичными употреблениями и носят маргинальный характер). Между тем данное прозвище непротиворечиво объясняется как получившееся путем утраты начального гласного из *Одваживъ ‘едва живой’ (ср. оу Врама < оу Оврама № 689 (2 пол. XIV в.)). Такая номинация выглядит вполне подходящей для ребенка, родившегося слабым, ср. др.-русск. имена Хылъ, Хылко, а также фамилию Неживов, образованную от прозвища Неживъ с той же мотивацией. Вне антропонимии сочетание, разумеется, представлено широко, см. хотя бы контекст из онежской былины: Да поъхалъ Добрыня да одва живъ сидитъ [Ончуков 1904: 10].

Cписок источников

АОС — Архангельский областной словарь. Вып. 1–. М.: Изд-во МГУ, 1980–.

Веселовский 1974 — Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, фамилии и прозвища. М., 1974.

ВК — Вопрошание Кириково // Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1 (Памятники XI–XV в.) / [Ред. А. С. Павлов]. 2-е изд. СПб.: [Тип. М. А. Александрова], 1908. (Русская историческая библиотека; 6).

ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. М.; Л., 1949.

Ипат. — Полное собрание русских летописей. Том второй. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Лавр. — Полное собрание русских летописей. Том первый. Лаврентьевская летопись. Вып. 1–3. Л., 1926–1928.

НКРЯ — Национальный корпус русского язык а // >>>> .

НПК — Новгородские писцовые книги, изданные Императорской археографической комиссией. СПб.: Сенат. тип., 1859–1910, 1915. Т. I–VI; Указатель к первым шести томам.

НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Ончуков 1904 — Ончуков Н. Е. Печорские былины. СПб., 1904.

Опись 1850 — Опись домашнему имуществу царя Ивана Васильевича по спискам и книгам 90 и 91 годов. Временник ОИДР. 1850. Кн. 7. Смесь. С. 1–46.

ПВЛ — Повесть временных лет (цитируется по Лавр. и Ипат.).

ПЛ — Псковские летописи / Подг. А. [Н.] Насонов. Вып. 1–2. М., 1941, 1955.

ПрР — Правда Русская / Под ред. Б. А. Грекова. Т. 1. М.; Л., 1940.

ПСРЛ 25 — Полное собрание русских летописей. Т. 25. Московский летописный свод конца XV в. М.; Л., 1949.

СДРЯ — Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Вып. 1–. М.: Русский язык, 1988–.

Слов. XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–. М.: Наука, 1975–.

Срезн. — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I–III. СПб.: издание Отделения русского языка и словесности Императорской АН, 1893–1903.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–. М.; Л.: Наука, 1965–.

Тупиков 1903 — Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1903.

Шватченко 1996 — Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в России во второй половине XVII в. М., 1996.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1–. М., 1974–.

Библиография

- 1. Артамонов и др. 2012 — Артамонов Ю. А., Гиппиус А. А., Зайцев И. В. Древнерусские надписи Константинопольской Софии. 1150 лет российской государственности и культуры. Материалы к Общему собранию РАН, посвященному Году российской истории. Деревянко А. П., Тишков В. А. (ред.). М.: Наука, 2012, 282–292. [Artamonov Yu. A., Gippius A. A., Zaytsev I. V. Old Russian inscriptions of the Hagia Sophia. 1150 let rossiiskoi gosudarstvennosti i kul’tury. Derevyanko A. P., Tishkov V. A. (eds.). Moscow: Nauka, 2012, 282–292.]

- 2. Бассалыго 1999 — Бассалыго Л. А. Новгородские писцовые книги рубежа 15–16 вв.: справочник по статьям доходов, мерам и ценам. Писцовые книги Новгородской земли. Т. 2. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999, 297–335. [Bassalygo L. A. Novgorod cadaster books of the late 15th – early 16th century: Handbook of income items, measures and prices. Pistsovye knigi Novgorodskoi zemli. Vol. 2. St. Petersburg: Dmitry Bulanin, 1999, 297–335.]

- 3. Васильев 2012 — Васильев В. Л. Славянские топонимические древности Новгородской земли. М.: Языки славянской культуры, 2012. [Vasil’ev V. L. Slavyanskie toponimicheskie drevnosti Novgorodskoi zemli [Slavic toponymic antiquities of the Novgorod land]. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul’tury, 2012.]

- 4. Вилкул 2009 — Вилкул Т. Л. Люди и князь в древнерусских летописях середины XI — XIII вв. М.: Квадрига, 2009. [Vilkul T. L. Lyudi I knyaz’ v drevnerusskikh letopisyakh serediny XI — XIII vv. [People and prince in Old Russian chronicles of mid 11th — 13th centuries]. Moscow: Kvadriga, 2009.]

- 5. Гиппиус 2017 — Гиппиус А. А. Берестяная грамота № 1072 и денежно-весовые системы средневекового Новгорода. Российский рубль. 700 лет истории. Материалы Международной нумизматической конференции. Великий Новгород: [б. и.], 2017, 25–36. [Birchbark document 1072 and monetary systems of medieval Novgorod. Rossiiskii rubl’: 700 let istorii. Materialy mezhdunarodnoi numizmaticheskoi konferencii. Veliky Novgorod, 2017, 25–36.]

- 6. Гиппиус, Зализняк 2016 — Гиппиус А. А., Зализняк А. А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2015 г. Вопросы языкознания, 2016, 4: 7–17. [Gippius A. A., Zaliznyak A. A. Birchbark letters from Novgorod excavations of the year 2015. Voprosy Jazykoznanija, 2016, 4: 7–17].

- 7. Гиппиус, Михеев 2013 — Гиппиус А. А., Михеев С. М. О подготовке свода надписей-граффити Новгородского Софийского собора. Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики. XV Международный съезд славистов. Минск, 20–27 августа 2013 г. Доклады российской делегации. М.: Древлехранилище, 2013, 152–179. [On the preparation of a collection of graffiti-inscriptions in St. Sophia’s, Novgorod. Pis’mennost’, literatura, fol’klor, slavyanskikh narodov. Istoriya slavistiki. XV Mezhdunarodnyi s’’ezd slavistov, Minsk, 20–27 avgusta 2013 g. Doklady rossiiskoi delegatsii. Moscow: Drevlekhranilishche, 2013, 152–179.]

- 8. Гиппиус, Михеев 2019 — Гиппиус А. А., Михеев С. М. Надписи-граффити церкви Благовещения на Городище: Предварительный обзор. Архитектурная археология. Вып. 1: Материалы раскопок церкви Благовещения на Городище 2016–2017 гг. М.: ИА РАН, 2019, 29–48. [Gippius A. A., Mikheev S. M. The graffiti in the Church of the Annunciation of Gorodishche: A preliminary survey. Arkhitekturnaya arkheologiya. Vol. 1: Materialy raskopok tserkvi Blagoveshcheniya na Gorodishche 2016–2017 gg. Moscow: Institute for Archaeology, RAS, 2019, 39–48.

- 9. ДНД2 — Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М.: Языки славянской культуры, 2004. [Zaliznyak A. A. Drevnenovgorodskii dialekt [Old Novgorod dialect]. 2nd ed. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul’tury, 2004.]

- 10. Журавлев 2002 — Журавлев А. Ф. Лексикографические фантомы. СРНГ. П. Исследования по славянской диалектологии. Вып. 8. М.: ИСл РАН, 2002, 120–132. [Zhuravlev A. F. Lexicographical phantomes. A dictionary of Russian folk dialects. P. Issledovaniya po slavyanskoi dialektologii. Vol. 8. Moscow: Institute for Slavic Studies, RAS, 2002, 120–132.]

- 11. Зализняк 2014 — Зализняк А. А. Древнерусское ударение: Общие сведения и словарь. М.: Языки славянской культуры, 2014. [Zaliznyak A. A. Drevnerusskoe udarenie: Obshсhie svedeniya i slovar’ [Old Russian stress: General information and dictionary]. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul’tury, 2014.]

- 12. ИГДРЯ, 3 — Историческая грамматика древнерусского языка. Крысько В. Б. (ред.). Т. 3: Прилагательные. Кузнецов А. М., Иорданиди С. И., Крысько В. Б. М.: Азбуковник, 2006. [Istoricheskaya grammatika drevnerusskogo yazyka [Historical grammar of Old Russian]. Krys’ko V. B. (ed.). Vol. 3: Prilagatel’nye [Adjectives]. Kuznetsov A. M., Iordanidi S. I., Krys’ko V. B. Moscow: Azbukovnik, 2006.]

- 13. Керста 1984 — Керста Р. Й. Українська антропонімія XVI ст. Чоловічі іменування. Київ: Наукова думка, 1984. [Kersta R. I. Ukraїns’ka antroponіmіya XVI st. Cholovіchі іmenuvannya [Ukrainian anthroponymy of the 16th century. Male names]. Kyiv: Naukova Dumka, 1984.]