- PII

- S0373658X0005710-0-1

- DOI

- 10.31857/S0373658X0005710-0

- Publication type

- Review

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 4

- Pages

- 137-154

- Abstract

- Keywords

- Date of publication

- 02.09.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 89

- Views

- 772

Андреас Вилли, профессор Оксфордского университета, получивший образование в Швейцарии и США, издал подробное описание становления системы древнегреческого глагола в диахронии. Такое описание проявляет целый ряд неочевидных семантических связей и противопоставлений в греческой глагольной системе, учет которых важен как для лингвистов, так и для всех преподающих древнегреческий язык. Автор ставит ряд общих вопросов, существенных для языкознания в целом, а также предлагает решения, уточняющие наши представления о методах сравнительно-исторического индоевропейского языкознания и подходах к реконструкции праязыка. Богатая идеями и новыми решениями книга в 713 страниц заслуживает внимательного изучения, детального обсуждения как общих идей, так и лингвистического материала, основанного на филологической интерпретации отдельных пассажей древнегреческих авторов. Для рецензии пришлось, однако, отобрать лишь отдельные, наиболее важные и наиболее дискуссионные идеи, к числу которых относится своеобразный подход к самим методам исследования. Например, автор исходит из важного и неочевидного постулата, согласно которому внутренняя реконструкция не в меньшей степени, чем внешнее сравнение, обеспечивает системное рассмотрение исторического развития (с. 25–26) 1. В соответствии с этими принципами А. Вилли формулирует цели своего исследования (с. 27). Ниже будет сделана попытка сосредоточиться именно на общих вопросах и дать обзор затронутых общих проблем диахронической лингвистики.

Книга построена по четкому плану 2, причем автор начинает с общего обзора форм в греческой глагольной системе (окончания, показатели наклонений, «временные» основы, неличные формы), сравнивая каждый из показателей с материалами других, в первую очередь анатолийских языков. Здесь же подробно (с. 28 и сл.) рассматриваются наиболее значительные модели развития от праиндоевропейской глагольной системы к греческой. Единственное упущение заключается в том, что не учтены взгляды П. Шантрена, рассматривавшего греческую глагольную систему как складывающуюся в своем окончательном виде с шестью формами основ сравнительно поздно, уже почти на наших глазах, так что становление системы в значительной мере доступно нашему наблюдению. Эти взгляды позволяют представить изменения глагольной системы как происходящие за относительно короткое время, заставляя взглянуть на саму эволюцию как на резко изменившую всю систему. Представление о том, что в каждом из языков система складывалась самостоятельно, предполагает отказ от мысли о сколько-нибудь полном сохранении праязыковой системы в любом из засвидетельствованных языков. Тем самым, при реконструкции требуется обнаружить следы предшествующей системы, отдельные части которой могли использоваться и позднее, но не обязательно с тем же самым значением.

Проблема достройки системы в рамках вырабатывавшейся литературной нормы (о чем писал Н. С. Гринбаум [1984]) была представлена, например, в работе С. В. Меликовой- Толстой [1952: 223], показавшей, что оптатив футурума появляется в греческом языке только в классический период и только на несколько десятилетий 3. Проблема поэтапного сложения системы как таковой (отличной, например, от санскритской, где императив был замещен формами конъюнктива) остается вне рамок исследования Вилли, зато он подробнейшим образом рассматривает гипотезы К. Гоффмана [Hoffmann 1970] и К. Штрунка [Strunk 1994] относительно сложения индоевропейской глагольной системы. Противопо- ставление корневых аористов и корневых презенсов позволяет с точки зрения лексиче- ской семантики подразделить корни на обладающие предельным значением (*deH3- ‘да- вать’, *dheH1- ‘устанавливать’, *(H1e)-deH3-t ‘дал’, *(H1e)-dheH1-t ‘установил’, отраженные в греч. ἔδωκε, ἔθηκε) и непредельным. Глагольные корни можно подразделить на обладающие предельностью лексической (заложенной в семантике самого корня) и фразовой (зависящей от всего контекста).

Развитие глагола как переход от системы наклонений и модальных показателей к выражению временных отношений А. Вилли полностью отвергает, считая, что временные показатели должны восстанавливаться как исконные для праиндоевропейского языка (c. 43).

Из работ предшественников А. Вилли принимает взаимосвязь грамматического понятия перфектива и лексико-семантического понятия предельности, однако не считает само значение предельности для корня неизменным, а связывает его с грамматическим значением формы (например, аориста). В качестве праиндоевропейской принимается система без аспекта и времени с одним «активным» спряжением на *-mi (спряжение на *-oH2 первоначально, по мысли А. Вилли, соотносилось с семантикой медия). Все это заставляет автора перенести рассмотрение в глубокую предысторию и поставить на первое место метод внутренней реконструкции.

Соотношение формообразования и семантики отнюдь не всегда выглядит однозначным 4. Проиллюстрируем это на примере греческих основ, содержащих суффикс -σ- с тематическим гласным, по поводу которого ведутся споры. Часть исследователей (и Вилли в их числе) сближает этот суффикс *-s- с суффиксом сигматического аориста, другие хотят видеть в нем древний дезидеративный показатель: «В эпическом языке имеются претеритальные формы, имеющие значение имперфекта, образованные от так называемого будущего времени. Специальное значение этой основы в них, по-видимому, уже забыто, но, может быть, его можно еще уловить в одной повторно встречающейся в Одиссее фор-муле: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (Od. 2, 388, 3, 487, 3, 497, 11, 12, 15, 185, 15, 296, 15, 471). ‘Солнце готово было зайти, и все дороги покрывались тьмой’» [Мели- кова-Толстая 1952: 223], ср. Il. 5, 47 τὸν μὲν ἄρ’ ᾿Ιδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεϊ μακρῷ / νύξ’ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον ‘Мужа сего Девкалид копьеносец копьем длинно- тенным / Вдруг, в колесницу всходившего5, в правое рамо ударил’ (пер. Н. И. Гнедича).

5. Букв.: «собиравшегося взойти на колесницу».

Такие примеры, демонстрирующие образование форм футурума от основ, не имеющих ничего общего с основами аориста, — δύσητο, βήσετο, ὀρέοντο, — позволяют сделать вывод, который рецензенту кажется неопровергнутым: «сигматическое будущее возникает, по-видимому, одновременно в виде личных и в виде именных форм, которые отличаются от соответствующих форм аориста» [Меликова-Толстая 1952: 220].

Основа футурума появляется не с временным значением, на что указывает возможность образовать от этой основы формы прошедшего времени (δύσητο — ἐδύσητο ‘начал погружаться’) «тем же путем, каким от основы настоящего образуется имперфект и от основы перфекта плюсквамперфект» [Меликова-Толстая 1952: 220]. Таким же способом образуется и императив λέξεο ‘скажи’, ἀείσεο ‘воспой’ и т. д. Эти формы представляют собой безусловный архаизм уже у Гомера и часто употребляются в формульных выражениях, занимая жесткое место в стихе. Э. Зилер [Sihler 1995: 556] также склоняется к дезидеративу, отметив, что в отличие от греческого языка в Ригведе фактически не встречается медиальный дезидератив (то, на чем отчасти строится рассуждение Вилли (с. 445)).

Вывод, который делает Меликова-Толстая [1952: 223], основан на предположении, что образование прошедшего времени, так же как и образование императива, возможно только, если первоначально основа относилась к настоящему времени. П. Шантрен [Chantraine 1942, I: 416 ff.] считал формы императива на -σεο подновленными и заменившими древние формы на -σο. Следует отметить, что дезидеративность присутствует в значении причастия будущего времени, что представлено уже в микенском примере de-me-o-te /demehontes/ ‘(плотники) намеревающиеся строить’. Сопоставление с другими языковыми традициями напрашивается, однако ведийские формы дезидератива обязательно имеют удвоение, которого в греческих формах нет. Удвоение и суффиксальное -s- не обязательно связаны между собой столь тесно, как это наблюдается в санскрите (ditsa- ‘хотеть давать’) или в древне-ирландском будущем с удвоением (1sg. -ninus < *ninik-sō — nigid ‘моет’, ср. скр. дезидератив nínikṣati, греч. νίζω 6). Удвоение встречается в презенсе, аористе, перфекте, а суффикс -s- значительно более ограничен в своем употреблении. При специальном внимании А. Вилли к дередупликации несоответствие санскритских редуплицированных форм и греческих нередуплицированных можно принять за нормальное развитие.

Отдельная глава книги посвящена редуплицированным формам аориста и поискам ранних примеров на перфективацию лексического значения корня.

Корневые аористы, согласно распространенному мнению, появляются в предельных (ограниченных временным промежутком) предложениях, однако согласно Вилли, имперфективность может восстанавливаться как изначальная характеристика глагольных корней. При этом корни, выражающие прототипическую предельность, могли переходить в разряд перфективных благодаря присущему им фокусированию на точечном действии. Это позволяет объяснить сосуществование структурно идентичных корневых презентных и корневых аористных форм, а также движение от аспектуального противопоставления к темпоральному. С этой точки зрения формы сигматического аориста, продуктивного во всех индоевропейских языках, следует рассматривать как поздние и обращать внимание на примеры, в которых употребление -s- не имеет аористного значения:

*h2lek- ‘охранять’ (греч. aor. ἄλαλκε < *h2l-h2lk-e/o-) ~ *h2lek-s- ‘охранять, защищать’ (греч. презенс ἀλέξω, санскр. rákṣati < *h2lek-s-e/o-);

*h2eug- ‘становиться сильным, увеличиваться’ (гот. prаes. aukan ‘увеличиваться’, лит. áugti ‘расти’) ~ *h2uek-s- (< *h2ueg-s-) ‘расти, увеличиваться’ (греч. презенс ἀέξω/ἀέξομαι ‘увеличивать(ся) (tr./intr.)’ < *h2ueks-e/o-, αὔξω/αὔξομαι ‘взращивать, возвеличивать’ < *h2(e) uks-(i)e/o-, авест. uxšiieitī ‘он(а) растет’, ср. сигматический аорист *h2ēug-s- в латинском перфекте auxī ‘я увеличил (tr.)’, авест. aor. vaxšt ‘позволил расти’).

Такое же рассуждение позволяет отмести различие тематических основ (греч. 3sg. act. aor. ἔλιπε vs. impf. ἔλειπε ‘оставил’ vs. ‘оставлял’), исходя из предположения, что нулевая огласовка корня связана только с местом ударения, способствовавшим в аористе появлению формы 3sg. act. *(h1e-)CC-e-t. Древнейшим способом перфективации, согласно А. Вилли, может считаться редуплицированный аорист. Рассмотрение структуры корня при редупликации, например 3sg. act. *(h1e-) C1e-C1C-e-t, проводится при сопоставлении с данными западных языков (кельтских и италийских), а также тохарских. Подробный анализ корней, от которых засвидетельствованы формы с редупликацией, представлен с обширными комментариями. Из 24 подобных примеров приведем только пять:

(ἐ)δέδαε ‘научил’ < *de-dns-e/o- *dens- ‘(на)учиться’ (LIV 118–19);

ἔνεικε (*ἔνεγκε)/ἤνεικε (ἤνεγκε) ‘принес’ < *h1n(e)-h1nk-e/o- [← *h1e-h1nk-e/o-?] *h1nek- (*h1enk-) ‘брать, достигать, получать’ (LIV 250–1);

ἄγαγε/ἤγαγε ‘привел, принес’ < *h2g-h2g-e/o- [← *h2e-h2g-e/o-] *h2eg- ‘вести’ (LIV 255–6);

ἄραρε/ἤραρε ‘соединил, приладил’ < *h2r-h2r-e/o- [← *h2e-h2r-e/o-] *h2er- ‘соединять, прилаживать’ (LIV 269–70);

(ἔ)ειπε ‘говорил, сказал’ < *ueikue/o- ← *ue-uku-e/o- (в результате диссимиляции) *ueku- ‘говорить’ (LIV 673–4).

В этих формах тематический исход основы преобладает, а подробный разбор форм ἤνεγκα (*h1nek-) и εἶπα (*ueku-) показывает, что обычное у Гомера (ἔ)ειπον сохраняет тематическую основу, замененную только в формах 2sg. (ἔ)ειπας и 2pl. ipv. εἴπατε. С точки зрения Вилли (и вопреки Эд. Швицеру [Schwyzer 1939: 744]), атематические формы аористной редупликации представляют собой инновацию по сравнению с нередуплицированными формами. Отметив, что т. н. аттическая редупликация безусловно древняя (противопоставление форм аориста ἀρᾰρε/ο- (куда Вилли относит также армянскую изолированную форму arari) и перфектной основы в гомеровском plupf. ἀρήρει ‘был прилажен’, perf. ptc. ἀρηρώς), Вилли предлагает в качестве древнейшего типа реконструировать для аориста удвоение и тематический исход основы, т. е. варианты (a) *h2еr-h2r-e/o-, (b) *h2r- h2r-e/o- или даже (c) *h2rе-h2r-e/o-, из которых более регулярен (а), однако от корня *h2eku- удвоительный аорист *(h1)eni-h2ku-h2ku-e/o- дает ἐνῑπαπε/ο-7, а форма *(h1)eni-h2еku-h2ku- e/o- дала бы †ἐνιαπαπε/ο-.

Удвоительные аористные основы безусловно могут быть отнесены к праиндоевропейскому времени, причем глаголы ἀραρε/ο- и ἐνεγκε/ο- могли сыграть важнейшую роль, поскольку оба они допускают фактитивную интерпретацию: ‘приладил’ ~ ‘сделал при-лаженным’, ‘принес’ ~ ‘сделал доступным’ (‘fitted’ ~ ‘made fit’, ‘brought’ ~ ‘made obtain’).

В книге также затронут обширный круг тем, связанных с редупликацией, таких как исследование вокализма основ, включая т. н. аттическую редупликацию, формы редуплицированного аориста в индо-иранских языках, каузативные редуплицированные формы аориста в санскрите, соотношение между редуплицированным аористом и плюсквамперфектом, а также формы латинского перфекта с долгим гласным, соотношение между претеритами с долгим гласным в корне и акростатическими презенсами.

Раздел, посвященный редуплицированным презенсам (с. 118–205), включает вопрос о соотношении редупликации и итеративности, связь редупликации с перфективностью, вопрос о вторичных имперфективах, сопоставление с хеттскими редуплицированными основами, классификацию основ по наличию суффиксов. Здесь же делается вывод о первоначальной связи тематического гласного с презентной редупликацией основ.

Отдельный параграф посвящен переходу от редупликации на *-e- к редупликации на *-i- с рассмотрением семантики таких вариантов глагольных основ, как ἔχω/ἴσχω ‘держать, удерживать’, μένω/μίμνω ‘оставаться (на месте), крепко держаться’, νέομαι/νίσομαι ‘уходить, отправляться’ (с. 178). Появ- ление редупликации на *-i- может относиться к праязыковому состоянию, но, как предполагает Вилли, фонетическое изменение первоначально возникло в нулевой ступени корня, содержавшего *-i-, которое повлияло и на огласовку редупликации: от корня *neiH- ‘вести’ удвоенная форма *né-ni(H)e/o- под влиянием -i- в корне превращается в *ní-ni(H)e/o-.

Особое внимание автора привлекает удвоение в аористных и презентных формах, причем в самом удвоении он, как и все, занимавшиеся редупликацией, видит иконичность формы. Следует заметить, что общий взгляд на структуру праиндоевропейской слово-формы, которую можно рассматривать как своеобразную правостороннюю аффиксацию показателей, сильно изменяется. На первое место Вилли ставит структуру (r)RSF с редупликацией корня (r-R), которая обычно рассматривалась как нетипичная. Принимая для целого ряда основ редупликацию как древнюю особенность, Вилли полагает, что некоторые формы, где редупликация отсутствует, должны пониматься как «дередуплицированные», как это предлагала Мелани Мальцан для тохарского (с. 100–101).

Тем самым, отсутствие редупликации понимается как лингвистически значимая нулевая морфема, что сильно меняет наши представления о структуре глагольной формы: Ø-CеC- :: C-CеC-. Для хеттского языка постулируется переход Сo-C(e)i < и.-е. C1e-C1oC-e.

Следует специально подчеркнуть, что структурно удвоение как таковое не зависит от типа основы и присутствует в презенсе, аористе и перфекте. Из этого, кстати, следует продуктивность такого способа образования форм на более ранних этапах развития и.-е. грамматики. Сам принцип удвоения, присутствующий во всех типах основ — презентных, аористных и перфектных, — как мне представляется, должен скрывать более раннее и общее противопоставление редуплицированных и нередуплицированных основ. Такое общее противопоставление, а также иконичность самого удвоения, которую автор несколько раз подчеркивает в книге, убедительно прослеживается на конкретных примерах. Общая интерпретация редупликации [Рожанский 2010; 2011: 56–58], ее семантической роли, а также вопрос, почему удвоение в праиндоевропейском языке свойственно глагольным формам и очень редко встречается в имени, остается вне рассмотрения. Фактически Вилли выделяет два признака, которые играют важнейшую роль в образовании первичных форм аориста — редупликацию и наличие тематического гласного.

Вилли противопоставляет слоговую и морфемную редупликации, следы последней сохранились в латинском sistō < *sti-stō. В древнегреческом языке редупликация по преимуществу слоговая (и.-е. C1e-C1еC-), и нет никаких сомнений в том, что редупликация предельно важна для понимания структуры глагола. Тем не менее, предположение Вилли (с. 166) о редуплицированных презенсах тематических (более древних) и атематических, вызывает определенное сомнение, поскольку строится на материале латинских (sistō) и санскритских (tíṣṭhati) форм, хотя в латинском языке большая часть атематических глаголов перешла в тематическое спряжение. Общее предположение об изначальном тематическом спряжении редуплицированных глагольных основ наталкивается на ряд трудностей, например атематические формы τίθημι, ἵστημι, δίδωμι оказываются в таком случае более поздними, чем принято считать, что маловероятно.

Книга содержит тонкие наблюдения, включая замечание о том, что перфектная форма синтаксически является непереходной (стативной), что не исключает высокой степени семантической транзитивности самого глагольного корня (с. 207) 8. Интересно замечание, согласно которому в аористе происходила редупликация корня, а в перфекте — редупликация основы, поскольку не являющийся стативным корень, в котором представлен перфектный аблаут, и особый набор перфектных окончаний начинают интерпретироваться как стативная основа с редупликацией.

Сопоставление показателя -i «первичных» окончаний с дейктической частицей *i Вилли бесповоротно отвергает9 на том основании, что нет случаев, когда аугмент отделяется от глагольной основы наречием или частицей (с. 379, прим. 65). Этот аргумент не совсем точен, поскольку известны случаи, когда аугмент стоит не только между приставкой и глаголом, но и перед приставкой. Аугмент рассматривается как нечто факультативное во всех языках, где он грамматикализован, поскольку не наблюдаются точные совпадения между древними примерами в ведийском санскрите и греческом эпосе. Остается по-прежнему вопрос, есть ли основания, опираясь только на позицию в рамках словоформы, отвергать одно из предлагавшихся этимологических решений.

Совсем не рассматривается различное употребление тонических и атонных глагольных форм, которые в настоящее время предполагаются только в структуре предложения SOV. При свободном порядке слов в праиндоевропейском именно эта позиция глагола признается нейтральной, но во всех индоевропейских языках, сохраняющих свободный порядок слов, наблюдается возможность помещения глагола в первую позицию. В этом случае в древнейших текстах часто наблюдается тоническая частица, открывающая предложение, подобно тому, как начальное o- /hō-/ употребляется в микенских текстах.

Собственно с точки зрения тонического (музыкального) ударения нет разницы между формами глагола в последовательности ἔδωκε и в последовательности /hṓdōke/. И в том и в другом случае собственно глагольная основа остается безударной, а ударение (тоновое выделение) смещается на частицу, что, как мне кажется, может служить дополнительным аргументом в пользу традиционной точки зрения о возникновении аугмента из указательной частицы *H1e-.

Разбирая аугмент как явление, Вилли начинает с определения, которое дает Ив Дюу [Duhoux 2000: 357], а затем переходит к анализу, пытаясь показать, что аугмент не мог быть изначально частицей, причем аргументирует это правилом Древитта [Drewitt 1912], согласно которому у Гомера обычна частица δὲ после форм, содержащих аугмент. Вопрос, почему частица δὲ никогда не присоединяется к аугменту, занимая позицию между аугментом и глагольным корнем, решается предположением, что аугмент возник из редупликации глагольных корней, начинавшихся с *H1-, и только позднее был переосмыслен в частицу.

Тем самым, используются достижения грамматики порядков (в терминологии Глисона [Gleason 1955] “position classes”, в терминологии Байби [Bybee 1985] “relevance hierarchy”), что важно для реконструкции и понимания словоформы. Также важно, что при интерпретации греческого материала Вилли использует достижения общего языкознания и конкретные филологические наблюдения, показывая, например, что частые при введении прямой речи аугментированные формы подчеркивают «идею дословной передачи» (“verbatim report”, с. 375). Это явление сравнивается далее с функцией praesens historicum, подчеркивается его позднее (послегомеровское) появление, совпадающее с периодом, когда употребление аугмента стало в древнегреческом языке обязательным. В этом случае, как кажется рецензенту, происходит некоторая путаница, поскольку praesens historicum стилистически ограничен прозаическими произведениями и не связан с таксисом как таковым, а является стилистическим средством, присущим определенным речевым регистрам.

Опираясь на наблюдения Эгберта Баккера10, который рассматривает аугмент как аффикс, приближающий действие к настоящему говорящего, Вилли сопоставляет семантику перфективных и имперфективных греческих форм с русскими примерами Кто открыл окно? (т. е. оно сейчас открыто) и Кто открывал окно? (сейчас уже закрыто) (с. 382–383). Это позволяет автору предложить интерпретацию, близкую к имперфекту речи по Э. Бенвенисту, когда речь идет о формах греческого имперфекта, и ставить вопрос, почему прошедшее допускает как перфективную, так и имперфективную интерпретацию, при том, что гномический аорист, имеющий также прямое отношение к презенсу, всегда перфективен по значению (с. 379).

Перфектные (с. 251) формы типа *dhóH1-e интерпретируются как ‘установитель’ (= его функция ставить, и он ее выполняет). Эта интерпретация представляется более удачной, нежели ‘обычно, часто ставит’. Форма *dhóH1-e имеет имперфективное значение, в отличие от удвоительной формы *dhe-dhoH1-e, обладающей общей вневременной перспективой. Вилли показывает значение постоянного действия на примере из Илиады, где Хрис, обращаясь к Аполлону, говорит: κλῦθί μευ ἀργυρότοξ’, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας (Il. I, 37) ‘услышь меня, Сребролукий, ты, который постоянно защищаешь Хрису’. Разбирая форму *uóid-e ‘знать’ вместе с другими имперфективами структуры *CóC-e, Вилли даже в своем семантическом анализе не упоминает оппозицию с формой εἶδον ‘видеть’, вероятно, как слишком много раз разбиравшуюся, но обращает самое пристальное внимание на соответствие греч. ϝοἶδε (< *uóid-e) ‘он знает’ претерито-презентным формам в германских языках (герм. *wait). Для формы *uóid-e Вилли предполагает дередупликацию основы.

Идея дередупликации предлагалась М. Мальцан для тохарских языков [Malzahn 2010]. Принимая во внимание иконичность редупликации, а также ее особое функциональное значение, приходится думать, что дередупликация как способ развития форм скорее может отражать особый стиль разговорной речи, нежели правильное формообразование.

Вилли восстанавливает следующие эволюционные цепочки в развитии семантики перфекта (с. 239):

— перфект устойчивой ситуации (persistent situation) без специального действия в прошлом;

— перфект включения (comprehensive) со значением ‘сейчас и далее’;

— перфект нактостатический (лат. nanciscor), предполагающий результат действия (субъективный результатив в терминологии В. П. Недялкова и С. Е. Яхонтова);

— перфект результативный, фокусирующий внимание на результате действия в прошлом.

Очень важно, что Вилли продолжает традицию в индоевропеистике, запрещающую делить корни и даже аффиксы на глагольные и именные (с. 244), например, сопоставляя формы славянского причастия на -л- с такими образованиями, как лат. fingulus ‘гончар’.

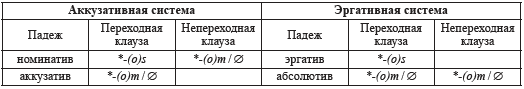

Самая главная часть исследования А. Вилли посвящена сложению праиндоевропейской глагольной системы. Здесь автор ориентируется на хорошо известные в типологии взгляды11 и предполагает смену строя языка с эргативного на аккузативный (номинативный) через антипассивные конструкции. Механизм такого превращения, согласно формулировке С. С. Сая [2008: 22], основан на «тяготении антипассивных конструкций к иконическому устройству — маркированное по сравнению с базовой переходной структурой понижение синтаксического статуса Р-участника иконически отображает и его пониженный семантико-прагматический статус. Утрата одного из этих свойств обычно в конечном счете приводит к утрате и другого свойства, таким образом, соответствующая конструкция теряет свойства антипассивной». На основании типологических сопоставлений А. Вилли доказывает, что естественнее выводить и.-е. систему непосредственно из эргативной, и последовательно выступает против восстановления раннего праиндоевропейского языка как относящегося к активному языковому типу. Наблюдения этой части важны для общего языкознания, поэтому стоит подробно на них остановиться. С присущей ему дотошностью автор начинает с классических статей Хр. Корнелиуса Уленбека [Uhlenbeck 1901] и В. Шмидта [Schmidt 1902], впервые введшего термин эргатив, и показывает, как возникает из эргативных показателей привычное противопоставление падежных окончаний -s : -m (nom. : acc.).

Таблица 1. И.-е. падежные показатели -s : -m и их эргативная интерпретация

Выводя личные окончания глагола из основ личных местоимений, Вилли конструирует праиндоевропейские примеры на переходную и непереходную конструкции:

— транзитивная *guhen-merg H2ner-Øabs ‘Я ударил человека’, букв. ‘ударенный мной человек’;

— интранзитивная *trep-H2eabs ‘Я повернул(ся)’ 12;

— транзитивная *trep-merg H2ner-Øabs ‘Я повернул человека’.

Использована как совсем современная литература, так и работы, которые давно не на слуху 13. В отличие от Г. А. Климова, Вяч. Вс. Иванова и Т. В. Гамкрелидзе, которые, как и К. Х. Шмидт и Дж. Николз, постулировали переход от активного типа к эргативности и далее к аккузативному типу, Вилли признает только последний переход (с. 524–527), выдвигая возражения, некоторая часть которых представляется спорной, например соображение, что противопоставление активного *peH2-ur и инактивного *H1ngnis ‘огонь’ якобы говорит только о культуре, но не о языке 14.

14. Типология показывает в этом случае наличие двух классов слов, противопоставленных по принципу «стихия – элементы неживой природы» [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 274], то есть речь определенно идет об особенностях языка, а не только культуры.

Разбирая глаголы на *-mi (*H1ei-m(i) ‘идти’), имеющие транзитивное значение, Вилли отмечает, что глаголы с серией окончаний *-mi должны были быть переходными, но, например, *H1es-mi, у которого и в супплетивной основе также неожиданно *-m (ср. ἔφυν, скр. ábhuvam < *(H1e-)bhuH2-m), выпадает из этого правила.

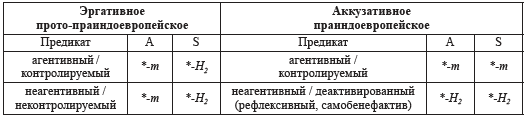

Переход от эргативного состояния15 к аккузативному трактуется как перенос показателя эргатива (А) на единственного ядерного участника (S), см. таблицу 2.

Таблица 2. Переход от эргативного состояния к аккузативному

В качестве типологической параллели Вилли приводит мегрельский язык, в котором показатель эргатива стал обозначать и центрального участника, и агенсоподобного участника при аористе, благодаря чему древний эргативный маркер стал показателем аспектуальной перфективности (присоединяясь не к глаголу, а к субъекту действия).

В работе не упоминаются типологически важные данные о трансформации аккузативной стратегии в эргативную в индоиранских языках (то, что хорошо показал, в частности, Г. А. Зограф [1976]). Нет также ссылок на исследование А. В. Десницкой [1984: 7–162] о значениях аккузатива.

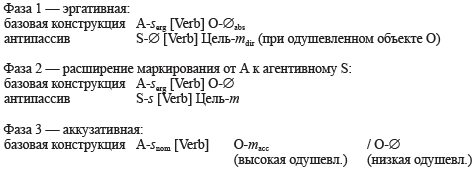

Сдвиг от эргативной конструкции к аккузативной Вилли (c. 534) видит в антипассивной трансформации, при которой центральный участник Sabs + Цельdat/direct создают основу для аккузативной системы:

эргативная система Aerg [Verb] Oabs → antipass. Sabs [Verb] Цельobl (dat/dir)

аккузативная система Anom [Verb] Oacc → pass. Aгенсobl (e.g. instr) [Verb] Snom

Фокус в синтаксически интранзитивном антипассиве подчеркивает агентивного участника, а не Объект при антипассивной трансформации. Поскольку О чаще связан в и.-е. языках с аккузативом, чем с дативом (но ср. греч. δοκεῖ μοι ‘мне кажется’ и под.), Вилли считает, что аккузативная система индоевропейских языков восходит к антипассивной трансформации эргативной конструкции, и подкрепляет этот взгляд указанием на флексию аккузатива с директивным значением в таких примерах, как греч. ἔρχεσθον κλισίην Πηλειαδέως Ἀχιλλῆος ‘шествуйте в шатер Ахилла сына Пелея’ (Il. I, 322); лат. Romam / rus ire ‘направляться в Рим / в деревню’, скр. yamám ha yańó gacchati ‘к Яме идет жертва’, делая вывод о первичности директивного аккузатива, так что получается, что недирективные значения аккузатива вторичны, а показатель *-m в рамках антипассива выражает О, причем его употребление вне тематического склонения ограничено лексемами высокой степени одушевленности. После переосмысления старого антипассива в новую базовую конструкцию в рамках аккузативной системы маркер *-m вошел в новую систему, как и показатель *-s при переходе Агенс (А) > центральный участник (S).

Сам переход Вилли видит как происходивший в три этапа:

Вилли рассматривает две возможности трансформации на сконструированных им примерах:

А) антипассив маркирован только в именных окончаниях (по преимуществу лабильные глаголы):

базовая конструкция *guhen-m H2ner-Øabs ‘I strike the man’

антипассив *guhen-H2 H2ner-mdir ‘I strike at the man’

В) в антипассиве присутствовали дополнительные маркеры основы (поскольку базовая конструкция транзитивная и требовала маркировать интранзитивацию):

базовая конструкция *guhen-m H2ner-Øabs ‘I strike the man’

антипассив *guhen-[suffix]-H2 H2ner-mdir ‘I strike at the man’

Эргативное маркирование связано с прошлым и с перфективностью, а также с высокой степенью транзитивности. В антипассивной конструкции наблюдается пониженная степень транзитивности. Используя схему Хоппера и Томпсон [Hopper, Thompson 1980], Вилли противопоставляет эргатив и антипассив на основе следующих признаков (c. 538):

— эргатив предполагает двух участников, а антипассив — одного;

— эргатив предполагает перфективный аспект, антипассив — имперфективный;

— эргатив предполагает полное включение О, антипассив — частичное;

— эргатив предполагает определенный О, антипассив — неопределенный;

— эргатив предполагает динамический / волевой О, антипассив — стативный / нечаянный;

— эргатив предполагает активное участие А, антипассив — пассивное.

Эргативных языков в чистом виде немного, но это не может служить препятствием для реконструкции, поскольку во многих языках представлена расщепленная эргативность. Дополнительным аргументом для интерпретации фактов праиндоевропейского языка может служить простота ответа на вопрос о противопоставлении настоящего и прошедшего до введения маркера *-i в т. н. «первичных» окончаниях. Это *-i добавлено к эргативным формам и, как считает Вилли16, отсутствует в сериях с *-H2. Кроме того, тематическое противопоставление окончаний *-oH2 : *-om менее системно, чем противопоставления, наблюдаемые в формах 2sg. и 3sg. *-esi : *-es, *-eti : *-et. Распределение этих окончаний отчетливо показывает, что *-m связано с прошедшим, а *-H2 — с семантикой презенса 17. Последующая аккузативная эволюция не нарушила этой аспектуальной составляющей эргативности.

17. Эта точка зрения принимается не всеми исследователями. Например, Джезнов рассматривает перфект как первоначальный аорист, а не презенс [Jasanoff 2018].

Глагольная флексия интерпретируется как местоименный показатель (1sg. *-m восходит к основе косвенных падежей местоимения 1 л. *m-). Таким же образом сближены окончание 1sg. *-H2е и *-H2- в форме номинатива личного местоимения *(H1)eg-H2-oH/-om, а *t- в основе личных местоимений с окончанием 2sg. *-t, причем *-tH2 = *-t + *-H2e (где флексия первого лица *-H2e прибавлена к исконной флексии *-t по аналогии). Это аналогическое влияние флексии 1 л. наблюдается как в единственном числе, так и во множественном: 2pl. *-dh-ue = *-dh + -ue (с. 551).

Выделение двух серий окончаний — неэргативное / абсолютивное *-H2 (1sg. *-H2(e), 2sg. *-t(H2e), 3sg. *-t) и эргативное *-m (1sg. *-m, 2sg. *-t (?), 3sg. *-s/Ø) — позволяет выделить абсолютное и эргативное спряжение. Отдельной проблемой остается нулевая флексия 3 лица, которую Вилли объясняет как обладающую транзитивностью, например в противопоставлении примеров: транзитивное *guhen-merg H2ner-Øabs ‘я ударяю человека’ vs. интранзитивное *trep-H2(e)abs ‘я поворачиваю(сь)’, но при этом транзитивное *dieu- serg guhen-Ø H2ner-Øabs ‘божество ударяет человека’ vs. интранзитивное *trep-Ø H2ner-Øabs ‘человек поворачивает(ся)’ (с. 542).

Из такого рассмотрения следует, что окончание 3sg. *-s- возможно только в случае, когда Агенс и центральный участник действия не выражены: транзитивное *guhen-serg H2ner-Øabs ‘ударяет человека’, интранзитивное *trep-tabs ‘поворачивает’. Согласно Вилли, флексия *-t может присутствовать и при переходном, и при непереходном употреблении, в отличие от *-s, ограниченного транзитивными контекстами неантипассивного происхождения. Тем самым *-t становится новым универсальным показателем 3sg. и может добавляться к исконной флексии *-s. На этом основании постулируется новый сценарий, при котором форма 3sg. CeC-s обладает высокой степенью транзитивности, но при этом близка по семантике к формам структуры CeC-t. Таким способом Вилли показывает, что позднейшие аористы с суффиксальным *-s- и корневые аористы могут быть в конечном счете возведены к единому источнику.

Этот подход развивается в главе, названной «От прото-праиндоевропейского к греческому языку». Детальное определение того, как происходило формирование глагольных основ, не предпринималось ни для гипотезы активного, ни для гипотезы эргативного типа языка. Исследователи, исходившие из активного типа, обычно ограничивались бинарной оппозицией *-mi : *-H2e. Те же, кто придерживался эргативной гипотезы, ограничивались переходностью / непереходностью, не исследуя, как происходит распределение категорий времени / наклонения в формах, засвидетельствованных в индоевропейских языках, и не уделяя должного внимания особенностям окончаний в спряжении каждого из двух видов основ. Высоко оценивая теорию Джезнова, построенную на классификации основ в их соотношении с типом спряжения, Вилли отмечает, что истоки самого этого деления Джезнов не объясняет. В связи с этим Вилли ставит целью разобрать аорист на *-s-, опираясь на антипассив как реликт более древней системы и на общее положение о возникновении перфективов из имперфективов. Переход имперфективов в перфективную область предполагает, что перфективы обладают более отчетливой аспектуальной семантикой, особенно там, где формы содержат редупликацию корня и специальные показатели глагольной «коллективности». Причину новой классификации форм, при которой старые имперфективы стали восприниматься как перфективы, Вилли объясняет идентичностью *-t в окончаниях 2sg. и 3sg. разных серий. Обобщение флексии 3sg. *-t как в интранзитивных, так и в транзитивных контекстах дает привычную в и.-е. языках последовательность окончаний 1sg. *-m, 2sg. *-s, 3sg. *-t.

Интересен пересмотр флексии 1sg. и 2sg. в серии *-H2, основанный на известном факте влияния на форму 2sg. со стороны как 1sg., так и 3sg. [Bybee 2007: 58–59]. Вилли восстанавливает (как это и принято) в качестве окончания 1sg. тематического спряжения флексию *-oH, добавляя, что хет. -āmi < *-aH2(-mi) < *-ioH2(-mi), где -mi добавлено позднее. Реконструкция формы *-H2е основана не только на флексии перфекта, но и на первичных окончаниях медия в индо-иранских языках: скр. -e < *-ai < *-H2е + *-i, хет. -ḫa(ri), тохар. В -mar, тохар. А -mār из *-m-H2е-r / *-m-H2-r.

В 1sg. перфекта окончание *-H2е коррелирует с окончанием 3sg. *-е, благодаря чему *-H2е стало восприниматься как «вторичное». Если это предположение правильно, то логична и предложенная схема развития, включающая три фазы: абсолютивная серия окончаний 1sg. *-H2, 2sg. *-t, 3sg. *-Ø / *-е, затем создание 1sg. *-H2е по аналогии с окончанием 3sg. *-е и создание новой формы 2sg. *-t + H2e с участием флексии первого лица.

Таким же образом Вилли подходит и к окончаниям множественного числа (с. 550), в которых предполагается (с. 551) 1pl. *-m + -e (плюрализирующее?) и добавление *- s. В праи.-е. перфекте и в медии сложное *-medhH2 < *-me + dhH2 c вариантом *-mes- dhH2 > греч. диал. -μεσθα, хеттское -uasta (?). Окончание 1sg. *-m относится к показателям эргативной серии, а для абсолютивной серии 1sg. *-H2 во множественном числе предполагается *u- (восходящее к местоименной основе номинатива (в противоположность основе *n- в косвенных падежах), что представлено в индо-ир., анатолийских и германских языках: скр. vayám, хет. uēš, гот. weis ‘мы’). Это *-uе представляет собой древнейшее окончание абсолютивной серии с 1sg. *-H2. Оно было обобщено в хеттском, но во многих других языках обобщено было окончание *-me. Окончание 2pl. *-te, общее для обеих серий, Вилли предлагает также делить на *-t + -e, а в перфектных и в медиальных окончаниях (греч. -σθε, вед. -dhve, -dhvam, хет. -tuma(ri) в презенсе и -tuma(t) в претерите) видит то же влияние форм первого лица на второе: эргативная серия 1pl. *-me, 2pl. *-te; абсолютивная серия 1pl. *-uе, 2pl. *-dhe → *-dh + -uе.

Окончания 3pl. *-r(s) или *-ers в перфекте, с его точки зрения, восходят к отглагольным именам на *-r в безличных конструкциях и поэтому отличаются от всех других окончаний абсолютивной серии на *-H2. В эргативной серии на *-m первоначальное противопоставление было 3sg. *-Ø : 3pl. *-е, но на практике мы имеем парадигму 1pl. *CC-mé, 2pl. *CC-té, 3pl. *CC-ént. Вилли ставит два вопроса: 1) почему возникли структурные различия и 2) что представляет собой *-nt. На этот последний вопрос Вилли отвечает сравнением с суффиксом активного причастия, которое при переходных глаголах в хеттском языке обычно имеет пассивное значение [Hoffner, Melchert 2008: 339], представленное спорадически и в других языках (ср. лат. ēuidēns ‘видимый, очевидный’). Грамматическая ориентация по отношению к центральному участнику остается той же, но меняется положение от «центральный участник — объект» к «центральный участник — агенс». Это движение от причастия к обозначению 3pl. при субъектно-объектно ориентированной сильной глагольной форме структуры *CeC-ont- иллюстрируется примером «человек ударил дерево» *H2ner-serg guhen-ont-Øptc.abs doru-Øabs. При субъекте во множественном числе будет *H2ner-еserg.pl guhen-ont-Øptc.abs doru-Øabs.

Сам Вилли отмечает, что такое правило действует, только если объект стоит в ед. ч. При постановке всех составляющих во мн. ч. получаем:

*H2ner-еserg.pl guhen-ont-H2ptc.abs.pl/coll doru-H2abs.pl/coll

Предполагается, что глагол первоначально не только не имел флексии, но также смена огласовки глагольного корня, противопоставляющая формы sg. : pl., представляет собой позднюю особенность, так что форма *guhen выражала и мн. и ед. ч.:

*H2ner-serg guhen doru-Øabs и *H2ner-еserg.pl. guhen doru-Øabs.

Только после перехода в аккузативный тип появляется флексия *-t, а во множественном числе — флексия *-е, так что sg. *H2ner-snom guhen-tsg doru-Øabs стал противопоставляться pl. *H2ner-еserg.pl guhn-é doru-Øabs.

Наряду с этими основными типами сохранялись и периферийные варианты

sg. *H2ner-snomgu̯hen-ont doru-Øaccи

pl. *H2ner-еsnom.plgu̯hen-ont doru-Øacc.

Далее Вилли предполагает, что возникшее активное спряжение (с развитием *CeC-е/o → *CeC-e-t) привело к переосмыслению *CeC-ont → *CeC-o-nt.

Такой ход рассуждения Вилли подкрепляет соотношением формы причастия и стативов вида *CéC-o. При субъектно-объектно ориентированной системе тематическое спряжение *CeC-е/o включает (квази-)причастие или именной пациентив. Итоги этого рассуждения представлены в виде таблицы (с. 559):

I. Эргативная серия, которая послужила основой для образования спряжения на -m(i):

1sg. *-m → первичное *-m-i (> греч. -μι) ~ вторичное *-m (> греч. -ν)

2sg. *-t → *-s → первичное *-s-i ~ вторичное *-s (> греч. -ς)

3sg. *-Ø (s) → *-t → первичное *-t-i (> греч. -σι) ~ вторичное *-t (> греч. - Ø)

1pl. *-m-e → первичное *-me-s (> греч. -μες) → вторичное *-me → *-me-m (> греч. -μεν)

2pl. *-t-e > греч. -τε

3pl. *- Ø → *-é [→] *-nt (инклюзивное *-é-nt) → первичное *-nt-i (> греч. -σι) ~ вторичное *-nt (> греч. -ν)

II. Абсолютивная серия, в которой флексия послужила основой для форм спряжения на *-H2(e):

1sg. *-H2 → *-H2e (> греч. -α (перфект))

2sg. *-t → *-t-H2e (> греч. -(σ)θα (cp. перфект οἶσθα))

3sg. *- Ø [→] *-é (именной глагол) (> греч. -ε (перфект) [→] *-o (статив))

1pl. *-ue [→] *-me (→ греч. -μεν (перфект)) → *-me(s)-dh-H2 (> греч. -με(σ)θα (медий))

2pl. ?*-dhe [→] *-te (> греч. -τε (перфект)) → *-dh-ue (> греч. -(σ)θε (медий))

3pl. *- Ø [→] *-r(s) (в том числе *-é-r(s)) (перфект)

Следует отметить, что пример с формой 3pl. здесь неудачен (с. 282): Вилли отсылает к греч. существительному ἄλειφαρ ‘мазь’, хотя последнее имеет считающийся более древним вариант ἄλειφα. Рецензенту трудно представить себе ‘мазь’18 как предикат, хотя Вилли и переводит ἄλειφαρ как ‘намазывание’. Ожидалось бы кроме того и указание на глоссу ἀλινῶ [Казанский 2014], которая бы показала вторичность исхода глагольной основы ἀλείφω. Точно также семантически не до конца убеждает понимание слова ‘весна’ (*ues-r) как ‘одевание природы’, что близко русскому восприятию, но, как мы знаем, может быть связано и с осенью («В багрец и золото одетые леса» у Пушкина). Более того, сближение *-r(s) и *-nt наводит на мысль о близости этих окончаний к тому, что мы наблюдаем при гетероклитичеком склонении. Одновременно с этим уже распределение суффиксов древних отглагольных именных форм предполагает возможность постулировать сложный суффикс *-m + -t [Казанский 2010].

Предполагается, что медиальные окончания возникают путем сложения нескольких элементов флексии уже на раннем этапе, ср. греч. -τοι, вед. -te < *-toi, хет. -ta(ri) < *-to(-ri). Предполагается, что *-to возникло наряду с *-o уже на раннем этапе (описано уже у К. Уоткинза [Watkins 1969]). Я готов принять, что *-to возникло как совмещение древнего *-o и более новой флексии *-t, в соответствии с гипотезой Уоткинза о происхождении хеттской формы lukta ‘светает’. Однако предположение, что форма второго лица *-so образовалась по аналогии с *-to, мне кажется неоправданной. Не случайно в большинстве греческих диалектов произошло выравнивание форм по 1 лицу ед. ч., приведшее к серии окончаний -μαι, -σαι, -ται. Предполагать, что изначально было -μαι, -σαι, -τоι, изменившееся в -μαι, -σоι, -τоι, а затем в силу аналогии по форме первого лица превратившееся в -μαι, -σαι, -ται, представляется неэкономным решением. С моей точки зрения, намного логичнее была принятая схема развития от вторичных окончаний -μᾱν, -σο, -το к -μαι, -σоι, -τоι, где только окончание 1 л. сохраняет правильное фонетическое развитие, а 2 л. -σαι и 3 л. -ται приобрели окончания более системные, но фонетически незакономерные вместо -σо : -σоι и –τо : -τоι19. В пользу традиционной трактовки изменений в греческом языке говорят и данные латинского языка, где 2sg. pass. -re < *-so. Предположение, что этой флексии могло предшествовать окончание *-s-tH2e, нельзя, конечно, полностью исключить, но и влияние исхода флексии *-H2e приходится ограничить, поскольку вторичные окончания дают огласовку -о. Второе, что смущает в этой интерпретации, — отсутствие объяснения для появления в медио-пассивных формах *-r, занимающего в италийских и кельтских (а также тохарских) языках ту же позицию, что и *-i в греческом языке. Действительно, лат. -tur < *-to + -r и греческое *-toi < *-to + -i проявляют столь разительное сходство, что различие в семантике этих показателей должно было бы составить отдельную главу, особенно имея в виду, что в хеттском к древней флексии может быть добавлено -ri. С другой стороны, вывод о возникновении окончания 3pl. *-nto под влиянием флексии 3sg. *-to выглядит вполне привлекательно. Привлекательно также системное рассмотрение парадигм (с. 561), которое позволяет ставить вопросы, является ли флексия перфекта *-H2e аблаутом к *-H2 (ср. тематическую флексию *-оH2) или же гласный *-е появляется в *-H2e под влиянием флексии 3sg. перфекта *-е (т. н. «именной глагол» структуры *С(о)С-е, отраженный в греческом перфекте и в ведийских стативах). Отдельный раздел посвящен корневым аористам, которые транзитивны и для которых восстанавливаются два этапа в становлении спряжения:

Ι 1sg. *CeC-m 2sg. *CeC-t 3sg. *CeC-Ø 1pl. *CeC-mé 2pl. *CeC-té 3pl. *CeC-(é)

II 1sg. *CeC-m 2sg. *CeC-s 3sg. *CeC-t 1pl. *CC-mé 2pl. *CC-té 3pl. *CC-é-nt

Исходя из идеи исконной переходности / непереходности Вилли отмечает, что греческая форма ὦρτο (< *(H1e-)H3r-to) должна рассматриваться как переходный глагол с флексией абсолютивной серии *-H2.

Подробно рассматриваются и корневые презенсы, в которых 1pl. *-mé было заменено на *-més. В формах, где появляется конечное *-i, Вилли склонен видеть именную флексию локатива.

Интересен раздел, в котором йотированный презенс рассматривается с точки зрения антипассива (с. 583 и сл.), причем в основе суффикса Вилли хочет видеть основу относительного местоимения и в качестве ядра парадигмы восстанавливает структуру *CeC- ie/o-, ср. τύπτω < *tup-io-H2.

Очень важно, что книга опирается на всю историю лингвистической мысли (с. 521). Получился хороший синтез, и выдвинуто множество идей, важных для понимания развития индоевропейских языков. Для объяснения языковых изменений применяются вполне современные грамматические определения явлений, включая антипассив, который обычно индоевропеистами для реконструкции не использовался. Здесь он выступает как действенное орудие, способное объяснить глобальные изменения в языковой структуре. По прочтении ряда разделов (каждый из которых имеет четко сформулированные выводы) читателя не оставляет ощущение, что ключ к решению проблемы представлен далеко не всегда, но сами проблемы обрисованы рельефно и точно, причем на основе обширного материала. И уже в этом большая заслуга автора.

Из общих взглядов автора одно вызывает сильное сомнение. Говоря о презентных основах с безусловно древними суффиксами *-sk’e/o- и *-ie/o-, автор замечает, что они выполняют ту же функцию, которую прежде выполняли редуплицированные формы презенса (с. 201). У рецензента возникают сильные сомнения и даже предубеждение против такого подхода, предполагающего, что система категорий задана изначально в рамках грамматической семантики языка и остается неизменной на всем протяжении его истории. Мы достоверно знаем, что в ходе истории языка могут появляться новые категории и исчезать прежние. Чаще мы видим семантическую реинтерпретацию формы (например, эволюцию перфекта в направлении простого прошедшего во многих языках, включая греческое койне). Предполагать неизменный набор глагольных категорий неправильно. Наиболее значительные изменения глагольных категорий произошли в анатолийских языках. Принцип экономии, при котором прослеживается развитие одного показателя в другой (Вилли выводит сигматический футурум из субъюнктива аориста, отвергая связь с сохранившимся в санскрите дезидеративом) нарушается, когда речь идет о возникновении новых категорий, таких как аккузатив, на основе старых показателей абсолютива. Проблема перестройки системы, реинтерпретации форм в условиях нового грамматического строя, развитие системы и ее унификация — все эти вопросы присутствуют в книге в виде конкретных примеров, но не в виде диахронных системных сдвигов, при которых, как мы знаем, некоторая часть показателей может не только переосмысляться, но и вообще выходить из употребления. Одна из проблем реконструкции заключается в том, что нам недостает этого исчезнувшего материала. Например, нельзя предполагать, что при анализе морфологических показателей, например, типов основ мы можем реконструировать языковое состояние существенно более древнее, чем то, о котором сообщают реликтовые парадигмы слов, составляющих в засвидетельствованных языках исключения из правила. В языке, соответствующем реконструированному языковому состоянию, безусловно, должны были существовать свои исключения, исчезнувшие бесследно, так что нет возможности их восстанавливать. Одна из проблем реконструкции заключается в том, что при перестройке системы остается определенное количество показателей, никак не использовавшихся в новой языковой системе. Вилли исходит из гипотезы, что общий набор сохраняется и что нам известны также праязыковые категории (поскольку они не меняются — с. 201). Это предположение нуждается в доказательствах, однако возможность для той смелой реконструкции, которую предпринял Вилли, заключается в формальной устойчивости отдельных частей языковой системы, отражающей более раннее языковое состояние. Но даже оставаясь в отдельных частях неизменными, формальные противопоставления недостаточно говорят о более ранних противопоставлениях в области грамматической семантики. При этом реконструкция ограничится только фрагментом языковой системы.

Общий подход, представленный в рецензируемой книге, во многом является новаторским. Автор исходит из представлений о системности, основанных не на объединении результатов реконструкции в единую систему, а на системном развитии тех или иных формальных показателей и языковых категорий, в них отраженных. Так, исходя из древности форм редуплицированного аориста, Вилли восстанавливает эти формы как регулярные, а отсутствие редупликации в аористе — как процесс дередупликации, прошедший, как можно видеть, едва ли не повсеместно. Точно так же аугмент возводится не к дейктической частице, а к оторвавшейся от соответствующих глагольных основ редупликации.

Избежав таким образом атомарного подхода при реконструкции отдельных форм, которые далее исследователи сопоставляют между собой и выстраивают в виде определенной системы, автор предлагает подход, основанный на аналогическом влиянии глагольных форм, причем само это влияние может датироваться разным временем и нарушать имеющуюся систему, как это видно на примере возведения аугмента к редупликации. Для точности этот подход можно было бы назвать «грамматической диффузией» (ср. термин «лексическая диффузия», введенный Ченом и Вэнгом в 1970-е годы). Разница заключается в том, что Чен и Вэнг рассматривали позиционные изменения, которые носители языка переносят на все родственные слова, а Вилли рассматривает перенос и распространение фонетических изменений, возникших в грамматических показателях, по парадигмам. Принцип тем не менее оказывается одним и тем же. Этот принцип Вилли проводит с исключительной последовательностью, в том числе объясняя появление удвоительных форм на -i (санскр. bibharti, греч. πίμπλημι, лат. sisto и др.) чисто фонетическими причинами (влияние корневого гласного -i в нулевой ступени корня) с дальнейшим распространением на другие основы. Данный подход используется и для объяснения изменений самого общего порядка, таких как возникновение аккузативного строя, свойственного всем индоевропейским языкам, из более древнего эргативного.

В свое время, разбирая теорию лексической диффузии, С. Андерсон [Anderson 1988] заметил, что эта новая теория никоим образом не отменяет традиционных взглядов на праязыковую реконструкцию. В ряде случаев удается объяснить кажущиеся незакономерными изменения, однако прогностическая ценность лексической диффузии изначально оценивалась как достаточно низкая. То же самое не в качестве упрека может быть сформулировано и по отношению к части новых решений, предложенных Вилли. У нас нет данных об условиях, способствующих дередупликации аориста, нет точных оснований, чтобы предпочесть понимание аугмента как оторвавшегося редуплицированного форманта, нет данных, чтобы вывести из форм с удвоением на *-е редупликацию на *-i. Спорна и реконструкция *trop-é-ie-ti на с. 266, см. сноску 12 данной рецензии.

Доказательность предложенных методов реконструкции неизбежно оказывается слабее, чем при использовании традиционных, основанных на внешнем сравнении, когда изучение фонетического уровня и соответствующая праязыковая реконструкция проходят проверку на уровне морфологии в пределах парадигмы, в ряде случаев — и на уровне синтаксиса, например там, где речь идет об универбации. При этом сформулированные Е. Куриловичем законы аналогии в определенной степени должны учитываться, однако их объяснительная способность не достигает уровня материалов, добытых традиционными методами внешней реконструкции. Именно поэтому приходится, помимо исключительной ценности приводимых Вилли конкретных примеров, их детального рассмотрения и интерпретации, полезной в том числе для преподавания, отметить новые теоретические поиски, которые далеко не всегда способны убедить читателя. Это касается также представлений о неизменности набора грамматических категорий от праиндоевропейского до новогреческого. Известно, что некоторые категории могут существовать только в зачаточном состоянии или отсутствовать вовсе, но могут появиться в дальнейшем на определенном этапе развития языка. Как было сказано выше, хорошо известны случаи исчезновения грамматических категорий и выражения исчезнувшего значения с помощью чисто лексических средств, которые существовали наряду с грамматическими, но в дальнейшем оказались единственным способом для точного выражения мысли.

Все перечисленные общие вопросы, возможно, останутся без однозначного ответа еще долгие годы, однако важно, что представленная в книге концепция позволяет их сформулировать и что материал, рассмотренный с такой подробностью и тщательностью20, будет способствовать теоретическому осмыслению фактов древнегреческой грамматики и, несомненно, найдет применение в практике преподавания древнегреческого языка.

Книга поучительна во многих отношениях, и не случайно в качестве эпиграфа к предисловию выбрана фраза из записных книжек Чехова, набранная в оригинале кириллицей «Умный любит учиться, дурак учить». Читатель будет с благодарностью учиться во многом новым подходам, предложенным Андреасом Вилли, сомневаться и возражать.

References

- 1. Gamkrelidze, Ivanov 1984 — Gamkrelidze T. V., Ivanov Vyach. Vs. Indoevropejskij yazyk i indoevropejtsy. Rekonstruktsiya i istoriko-tipologicheskij analiz prayazyka i protokul'tury. Tbilisi: Izd-vo Tbilisskogo un-ta, 1984. [Gamkrelidze T. V., Ivanov Vyach. Vs. Indoevropeiskii yazyk i indoevropeitsy. Rekonstruktsiya i istoriko-tipologicheskii analiz prayazyka i protokul’tury [The Indo-European language and the Indo-Europeans. Reconstruction and historical-typological analysis of the proto-language and proto-culture]. Tbilisi: Tbilisi Univ. Publ., 1984.]

- 2. Grinbaum 1984 — Grinbaum N. S. Rannie formy literaturnogo yazyka (drevnegrecheskij). L.: Nauka, 1984. [Grinbaum N. S. Rannie formy literaturnogo yazyka (drevnegrecheskii) [Early forms of a literary language: Ancient Greek]. Leningrad: Nauka, 1984.]

- 3. Desnitskaya 1984 — Desnitskaya A. V. Sravnitel'noe yazykoznanie i istoriya yazykov. L.: Nauka, 1984. [Desnitskaya A. V. Sravnitel’noe yazykoznanie i istoriya yazykov [Comparative linguistics and language history]. Leningrad: Nauka, 1984.]

- 4. Zograf 1976 — Zograf G. A. Morfologicheskij stroj novykh indoarijskikh yazykov. M.: Nauka, 1976. [Zograf G. A. Morfologicheskii stroi novykh indoariiskikh yazykov [Morphological structure of New Indo-Aryan languages]. Moscow: Nauka, 1976.]

- 5. Kazanskij 2010 — Kazanskij N. N. Grammatika poryadkov i problemy praindoevropejskoj rekonstruktsii. V prostranstve yazyka i kul'tury: Zvuk, znak, smysl: Sb. st. v chest' 70-letiya V. A. Vinogradova. Dem'yankov V. Z., Porkhomovskij V. Ya. (red.). M.: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2010, 589–597. [Kazansky N. N. Grammar of order and problems of Proto-Indo-European reconstruction. V prostranstve yazyka i kul’tury: Zvuk, znak, smysl: Sbornik statei v chest’ 70-letiya V. A. Vinogradova. Dem’yankov V. Z., Porkhomovskii V. Ya. (eds.). Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul’tur, 2010.]

- 6. Kazanskij 2014 — Kazanskij N. N. Rasshiritel' indoevropejskogo kornya *-bh- i ego otrazhenie v drevnegrecheskom yazyke (dr.-grech. ἀλείφω i διφάω). Indoevropejskoe yazykoznanie i klassicheskaya filologiya, 2014, 18: 348–358. [Kazansky N. N. Indo-European root extension *-bh- and its reflexes in Ancient Greek (ἀλείφω and διφάω). Indoevropeiskoe yazykoznanie i klassicheskaya filologiya, 2014, 18: 348–358.]

- 7. Melikova-Tolstaya 1952 — Melikova-Tolstaya S. V. Buduschee vremya v grecheskom yazyke. Voprosy grammaticheskogo stroya i slovarnogo sostava yazyka. Ch. 1. Barkhudarov S. G. (otv. red.). (Uchenye zapiski Leningr. gos. un-ta im. A. A. Zhdanova, 156.) L.: Izd-vo LGU, 1952, 219–246. [Melikova-Tolstaya S. V. Future in Greek. Voprosy grammaticheskogo stroya i slovarnogo sostava yazyka. Part 1. Barkhudarov S. G. (ed.). Leningrad: Leningrad State Univ. Publ., 1952, 219–246.]

- 8. Rozhanskij 2010 — Rozhanskij F. I. Reduplikatsiya kak ob'ekt tipologii. Acta linguistica Petropolitana — Trudy Instituta lingvisticheskikh issledovanij, 2010, t. 6, ch. 3: 192–210. [Rozhanskii F. I. Reduplication as an object of typology. Acta linguistica Petropolitana — Trudy Instituta lingvisticheskikh issledovanii, 2010, vol. 6, part 3: 192–210.]

- 9. Rozhanskij 2011 — Rozhanskij F. I. Reduplikatsiya: Opyt tipologicheskogo issledovaniya. M.: Znak, 2011. [Rozhanskii F. I. Reduplikatsiya: Opyt tipologicheskogo issledovaniya [Reduplication: A typological study]. Moscow: Znak, 2011.]

- 10. Saj 2008 — Saj S. S. K tipologii antipassivnykh konstruktsij: semantika, pragmatika, sintaksis. Avtoref. dis. … kand. filol. nauk. SPb., 2008. [Say S. S. K tipologii antipassivnykh konstruktsii: semantika, pragmatika, sintaksis [Towards a typology of antipassive constructions: Semantics, pragmatics, syntax]. Ph.D. diss. abstract. St. Petersburg, 2008.]

- 11. Anderson 1988 — Anderson S. M.. Morphological change. Linguistics: The Cambridge survey. Vol. I. Linguistic theory: Foundations. Newmeyer F. J. (ed.). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988, 324–362.

- 12. Bakker 2005 — Bakker E. J. Similes, augment and the language of immediacy. Pointing at the past: From formula to performance in Homeric poetics. Cambridge: Harvard Univ. Press, 2005, 121–122.

- 13. Beekes 2010 — Beekes R. S. P. Etymological dictionary of Greek. Vol. I–II. Leiden: Brill, 2010.

- 14. Bybee 1985 — Bybee J. L. Morphology: A study of the relation between meaning and form. Amsterdam: John Benjamins, 1985.

- 15. Bybee 2007 — Bybee J. L. Frequency of use and the organization of language. Oxford: Oxford Univ. Press, 2007.

- 16. Chantraine 1942 — Chantraine P. Grammaire homérique. Vol. 1 : Phonétique et Morphologie. Paris: C. Klincksieck, 1942; Vol. 2 : Syntaxe. Paris: C. Klincksieck, 1953.

- 17. Drewitt 1912 — Drewitt J. A. J. The augment in Homer. Classical Quarterly, 1912, 6: 44–59; 104–120.

- 18. Duhoux 2000 — Duhoux Y. Le verbe grec ancien. Eléments de morphologie et de syntaxe historiques. 2e édition, revue et augmentée. Louvain-la-Neuve: Peeters, 2000.

- 19. Egetmeyer 2010 — Egetmeyer M. Le dialecte grec ancien de Chypre. T. I: Grammaire. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 2010.

- 20. Gleason 1955 — Gleason H. A., Jr. Workbook in descriptive linguistics. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1955.

- 21. Harris 1990 — Harris A. C. Alignment typology and diachronic change. Linguistic typology 1987: Systematic balance in language. Lehmann W. P. (ed.). Amsterdam: Benjamins, 1990, 80–82.

- 22. Hoffmann 1970 — Hoffmann K. Das Kategoriensystem des indogermanischen Verbums. Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, 1970, 28: 19–41.

- 23. Hoffner, Melchert 2008 — Hoffner H. A., Melchert H. C. A grammar of the Hittite language. Winona Lake: Eisenbrauns, 2008.

- 24. Hopper, Thompson 1980 — Hopper P. J, Thompson S. A. Transitivity in grammar and discourse. Language, 1980, 56: 251–299.

- 25. Jasanoff 2018 — Jasanoff J. What happened to the perfect in Hittite? A contribution to the theory of the h2e-conjugation. 100 Jahre Entzifferung des Hethitischen. Morphosyntaxische Kategorien in Spachgeschichte und Forschung. Akten der Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft vom 21. bis 23. September 2015 in Marburg. Rieken E., Geupel U., Roth Th. M. (eds.). Wiesbaden: Reichert Verlag, 2018, 137–156.

- 26. Jiménez Delgado 2017 — Jiménez Delgado J. M. Mycenaean words related to τρέπω and στρέφω. Indo-European Linguistics, 2017, 5(1): 31–48.

- 27. Malzahn 2010 — Malzahn M. The Tocharian verbal system. Leiden: Brill, 2010.

- 28. Meier-Brügger 1992 — Meier-Brügger M. Griechische Sprachwissenschaft. Bd. II. Berlin: Walter de Gruyter, 1992, 45–63.

- 29. Schmidt 1902 — Schmidt W. Die spachlichen Verhältnisse von Deutsch-Neuguinea. Zeitschrift für afrikanische ozeanische und ostasiatische Sprachen, 1902, 6: 1–99.

- 30. Schwyzer 1939 — Schwyzer E. Griechische Grammatik. Bd. I. München: C. H. Beck, 1939.

- 31. Seiler 1966 — Seiler H. Das Paradigma in alter und neuer Sicht. Kratylos, 1966, 11: 190–205.

- 32. Sihler 1995 — Sihler A. New comparative grammar of Greek and Latin. Oxford: Oxford Univ. Press, 1995.

- 33. Strunk 1994 — Strunk K. Relative Chronology and Indo-European verb-system: The case of present and aorist-stems. JIES, 1994, 22: 417–434.

- 34. Uhlenbeck 1901–1903 — Uhlenbeck Ch. K. Agens und Patiens im Kasussystem der indogermanischen Sprachen. Indogermanische Forschungen, 1901, 12: 170–171; 1902/1903, 13: 219–220.

- 35. Watkins 1969 — Watkins C. Geschichte der indogermanischen Verbalflexion. Indogermanische Grammatik. Kurylowicz J. (Hg.). Bd. 3: Formenlehre. 1. Teil. Heidelberg: K. Winter Verlag, 1969.