- Код статьи

- S0373658X0006286-3-1

- DOI

- 10.31857/S0373658X0006286-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 5

- Страницы

- 73-100

- Аннотация

В гвинейском манинка имеются три глагольные конструкции с базовыми значениями из футурально-проспективной зоны: первое будущее, второе будущее и проспектив. В статье рассматривается семантика и распределение этих конструкций на основе данных элицитации и, с другой стороны, материалов из естественного текста. Показано, что сравнительно малочастотная конструкция второго будущего (с показателем dínà) употребляется в значении отдаленного будущего; проспективная (маркируемая глагольным суффиксом -tɔ), помимо проспективного значения, может также выражать футуральные и модальные значения; конструкция первого будущего (показатель dí) выражает широкий спектр футуральных значений (и может считаться, таким образом, дефолтной конструкцией будущего), но также и хабитуалис. Отмечается чувствительность конструкций первого будущего и проспективной к наличию в клаузе аргументного фокуса. Высказываются предположения об этимологии и путях эволюции каждой из этих конструкций и их показателей: проспективной — из конверба со значением таксиса одновременности; первого будущего — из качественного глагола dí ‘быть приятным; быть легким, нетрудным’; второго будущего — из конструкции первого будущего с глаголом nà ‘приходить’.

- Ключевые слова

- аспект, будущее время, время, манинка язык, манде языки, проспектив, языки Африки

- Дата публикации

- 10.10.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 926

1. Введение

1.1. Цели и план исследования

В данном исследовании будут проанализированы три глагольные конструкции стандартного манинка Гвинеи (манден < западные манде < манде < нигер-конго), для которых выражение футурального и/или проспективного значения можно считать центральным: конструкции первого будущего, второго будущего и проспектива.

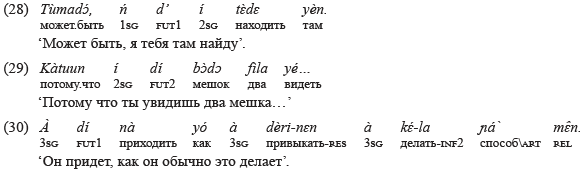

В первом разделе даются базовые сведения о языке манинка. Во втором разделе грамматическая семантика трех конструкций исследуется на основе данных, полученных при помощи элицитации, в третьем представлен их анализ на основе данных из естественного текста. Делается вывод о том, что для футуральной зоны манинка конструкция первого будущего является дефолтной, конструкция второго будущего выражает значение отложенного (отдаленного) будущего, а проспективная конструкция расширяет свою сферу применения на зону будущего, конкурируя с конструкцией первого будущего, с которой она оказывается отчасти в дополнительном распределении по признаку фокализации аргумента. В четвертом разделе высказываются предположения о возможных путях возникновения и эволюции анализируемых конструкций: показатель конструкции первого будущего может восходить к квалитативному глаголу dí ‘быть хорошим, приятным’ через этап его грамматикализации в модальный глагол со значением потенциалиса; показатель второго будущего dínà, по-видимому, образовался путем слияния показателя первого будущего с глаголом nà ‘приходить’, а проспективная конструкция является вероятным результатом развития у конверба, исконно выражавшего значение таксиса одновременности, функции финитного глагола.

1.2. Базовые сведения о языке манинка

Гвинейский манинка является родным языком для примерно пяти миллионов человек, главным образом в области Верхняя Гвинея, но также и в Лесной Гвинее, на Фута-Джаллоне, в Конакри (столице Гвинеи); имеется и весьма значительная диаспора гвинейских манинка в Сьерра-Леоне и Либерии. Еще несколько миллионов человек пользуются гвинейским манинка как языком межэтнического общения. Наддиалектное койне, которое легло и в основу современной письменной нормы гвинейского манинка (основанной на письменности нко), базируется на диалекте города Канкан (административного центра региона Верхняя Гвинея) и его окрестностей; этот нормализованный вариант является объектом данного исследования1.

В данной статье используется официальная гвинейская орфография для манинка, основанная на африканском варианте МФА (главные отличия от официального МФА: c обозначает глухую среднеязычную аффрикату, j — звонкую среднеязычную аффрикату), см. [Diané, Vydrin 2014].

Порядок слов в простом предложении фиксированный. В глагольном предложении: подлежащее — предикативный показатель — (прямое дополнение) — глагольное сказуемое — (косвенное / непрямое дополнение / сирконстант) — (послелог). Предикативный показатель кумулятивно выражает видо-временные и модальные характеристики и полярность; показателем переходности глагола является наличие в препозиции к нему прямого дополнения (при опущении которого глагол автоматически становится непереходным; лишь в первом аористе имеются формальные морфологические средства, различающие переходную и непереходную конструкции). В именной группе зависимое существительное (именное определение или посессор) предшествует главному, атрибутивное определяющее (прилагательное, причастие) следует за определяемым.

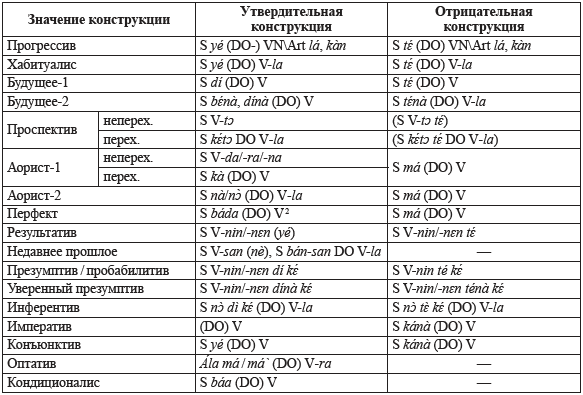

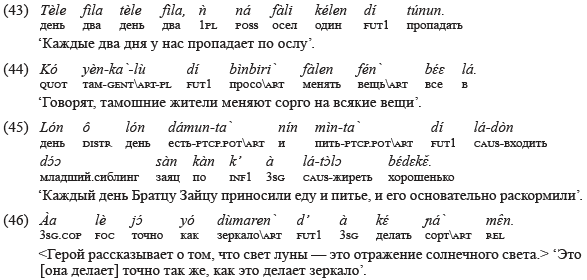

В таблице 1 представлены схемы грамматических глагольных конструкций, выражающие значения ТАМ в гвинейском манинка.

Таблица 1. Система ТАМ и полярности гвинейского манинка

Примечание2

Примечания

- В таблице используются следующие условные обозначения: S — подлежащее; DO — прямое дополнение (обязательное при переходных глаголах; в отсутствие прямого дополнения глагол интерпретируется как непереходный); V — глагольное сказуемое; VN (в конструкции прогрессива) — отглагольное имя (образованное от глагола по конверсии); ART — референтный артикль (тональный). Через косую черту даны фонетические варианты (свободные или диалектные) грамматических показателей. Через запятую даются синонимичные показатели. В круглых скобках даны элементы, которые могут быть опущены в определенных условиях: копула yé, которая в утвердительной результативной конструкции чаще всего опускается; фокализатор lè / nè, который в конструкции недавнего прошедшего опускается при наличии наречия kúda ‘недавно’; прямое дополнение, которое обязательно присутствует в переходной конструкции и отсутствует в непереходной.

- В гвинейском манинка имеются два квазисинонимичных оператора, tùn и tɛdɛ, семантически эволюционирующие от значения ретроспективного сдвига к значению прошедшего времени. Они взаимозаменимы практически во всех контекстах, однако несколько различаются по своему синтаксическому поведению: предикативный показатель / копула yé может быть факультативно опущен после tɛdɛ, но не после tùn, что свидетельствует о большей грамматикализации tɛdɛ (который, по-видимому, постепенно превращается в полноценный предикативный показатель / копулу). Эти операторы не являются предикативными показателями и сочетаются с ними (в то время как два разных предикативных показателя друг с другом в норме не сочетаются). Они имеют диалектные варианты, соответственно, tɛrɛ и tìn. Эти операторы помещаются в позицию непосредственно после подлежащего (т. е. перед предикативным показателем — в тех конструкциях, где таковой есть). Возможно и одновременное употребление обоих этих операторов (всегда в последовательности tùn tɛdɛ) для выражения плюсквамперфектного значения.

- В гвинейском манинка имеется два инфинитива. Один из них («первый инфинитив») маркируется предикативным показателем kà, который ведет себя подобно другим предикативным показателям манинка (представляет собой отдельное слово, которое помещается перед непереходным глаголом или перед прямым дополнением). Другой («второй инфинитив») образуется присоединением суффикса -la (-na после носового) к основе глагола; он используется в том числе в некоторых финитных конструкциях (хабитуалис, отрицательное второе будущее, аорист и т. д.).

2. Семантика футурально-проспективных конструкций: данные элицитации

На первом этапе исследования семантика этих конструкций изучалась путем направленного опроса с помощью типологических анкет [Dahl 1985: 198–206; 2000: 789–799]. Моим информантом был Мамади Дьяне, 1951 г. р., уроженец г. Нзерекоре (в котором значительную часть населения представляют манинка, выходцы из Верхней Гвинеи; отец Мамади Дьяне родом из г. Канкан) и носитель стандартного гвинейского манинка. Система ТАМ и полярности, представленная в таблице 1, составлена в основном по результатам этого опроса (хотя привлечение других источников и позволило внести некоторые уточнения).

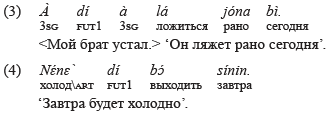

Как следует из данных таблицы 1, в манинка имеются три глагольные конструкции с футуральной или проспективной семантикой3:

- конструкция первого будущего, образуемая с помощью предикативного показателя dí, который при отрицании заменяется на té ~ tɛ (гласный этого показателя варьирует по диалектам; в письменных текстах практически всегда используется вариант tɛ);

- конструкция второго будущего, которая образуется с помощью предикативных показателей dínà, bɛnà ~ bénà (предпочтение тому или иному из этих показателей, по-видимому, обусловлено диалектными особенностями)4; отрицательная конструкция образуется по схеме S ténà ~ tɛnà5 (DO) V-lá (т. е. глагол выступает в форме инфинитива на -lá; таким образом, наблюдается формальная асимметрия, поскольку в утвердительной конструкции второго будущего глагол выступает в бессуфиксной форме);

- проспективная конструкция, структура которой различается в зависимости от переходности / непереходности глагола: непереходная конструкция имеет структуру S V-tɔ (глагольное сказуемое выступает в форме деепричастия), переходная — S kɛtɔ DO V-la (вспомогательный глагол kɛ ‘делать; становиться’6 в форме деепричастия, смысловой глагол — в форме инфинитива на -la, или «второго инфинитива»).

4. Dínà, в восприятии моего информанта, является «исконным манинканским» показателем, тогда как bɛnà ~ bénà появился вследствие баманского языкового влияния (при этом мой информант употребляет форму bénà, а в письменных текстах встречается только форма bɛnà; далее в статье этот показатель будет приводиться по умолчанию в форме bɛnà).

5. В произнесении моего основного информанта — ténà, в письменных текстах — практически без исключений, tɛnà. В этой последней форме данный показатель будет приводиться далее в статье.

6. Глагол kɛ в манинка лабильный; основным считается его переходное значение, ‘делать’ (именно оно и выбранно в качестве глоссы во всех контекстах). Его основные непереходные значения — ‘быть’, ‘становиться’.

2.1. Конструкция первого будущего

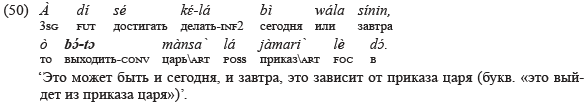

Эта конструкция может выражать очень широкую гамму аспекто-темпорально-модальных значений, которая далеко не сводится к футуральной зоне (при том что значение будущего все же, очевидным образом, является для нее центральным).

2.1.1. Футуральные значения первого будущего

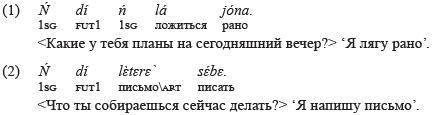

В восприятии моего информанта, конструкция с dí / tɛ выражает (особенно в контрасте с конструкцией второго будущего) значение намеренного непосредственного будущего, что иллюстрируется примерами (1)–(2).

Однако, как показали переводы предлагаемых анкетой предложений, эта конструкция беспрепятственно употребляется и в значении предиктивного будущего (3)7.

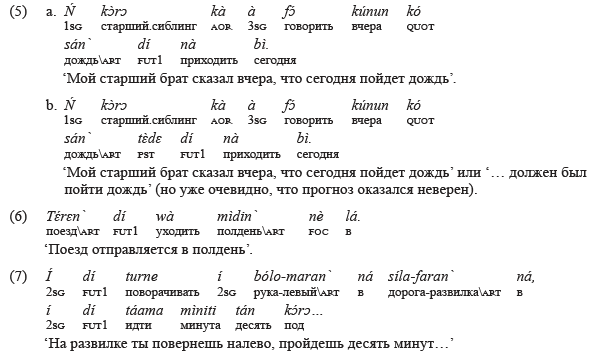

Конструкция будущего-1 может выражать также значение будущего в прошедшем (5a) — при этом, если ясно, что прогнозировавшееся событие уже не свершилось и не свершится, в футуральную конструкцию помещается претеритный оператор tɛdɛ (5b); этой же конструкцией может выражаться будущее расписания (6) и будущее инструкции, приближающееся к императиву (7).

2.1.2. Нефутуральные значения первого будущего

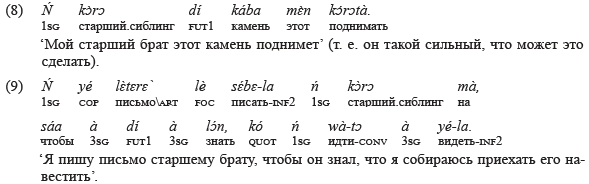

Конструкция с dí способна выражать модальные значения потенциальной способности (8) и цели (9).

Близким к потенциальному значению можно считать хабитуалис в аподозисе условного предложения (см. пример (10), где реализуется потенциально-хабитуальное значение), однако хабитуальное значение конструкция с dí способна передавать и вне условного контекста (11).

Наконец, эта конструкция была употреблена информантом при переводе стимула, на который ожидалось получить репортажное настоящее, но при этом был дан следующий комментарий: говорящий комментирует происходящее не непосредственно (более-менее синхронно событиям), а с некоторым запозданием, после некоторого осмысления.

2.2. Конструкция второго будущего

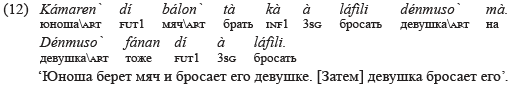

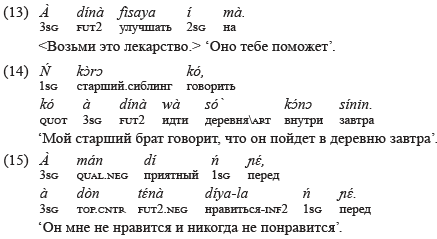

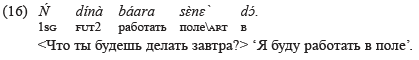

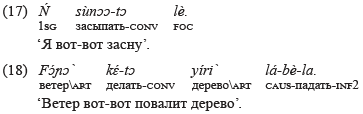

Для этой конструкции, по свидетельству моего информанта, главным семантическим признаком является наличие некоторой временной и/или событийной дистанции между обозначаемым действием и моментом речи. Так, предложение (13) подразумевает, что действие лекарства следует ожидать через некоторое время; если же dínà в этом примере заменить на dí, то предполагается немедленный лекарственный эффект. В предложении (14) говорящий имеет в виду, что до ухода брата в деревню произойдут еще какие-то действия, в ином случае была бы употреблена конструкция первого будущего или проспективная. Второе будущее уместно в обещании или прогнозе, который, по интенции говорящего, имеет бессрочный характер (15).

Семантическое противопоставление «волитив — предиктив» для второго будущего оказывается нерелевантным; оно употребляется и в предиктивных контекстах (13), и в волитивных (16).

2.3. Проспективная конструкция

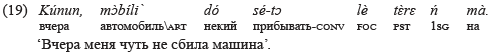

Эта конструкция названа по своему ядерному значению (17)–(18)8.

Вполне ожидаемо, при перенесении в план прошедшего (при посредстве оператора tɛdɛ) эта конструкция передает значение авертива (19).

В то же время вполне обычным для проспективной конструкции в манинка оказывается и значение ближайшего будущего, чаще всего намеренного (20), хотя и предиктивные контексты оказывается ей не чужды (21) — особенно при неодушевленном подлежащем.

Наиболее типично использование данной конструкции для выражения непосредственного будущего (действие произойдет сейчас, вот-вот). Если действие локализуется в близком, но не непосредственном будущем (сегодня вечером, завтра…), употребление проспективной конструкции также допустимо (22), однако здесь с ней конкурирует на равных конструкция первого будущего. В то же время проспективная конструкция может обозначать и действия, более отдаленные во времени (23).

Внешне похож на проспективную конструкцию идиоматический оборот с глаголом yé ‘видеть’, употребленном пассивно (24), который передает значение непосредственного прошлого. По-видимому, в данном случае неожиданная семантика конструкции является результатом идиоматизации.

3. Футурально-проспективные конструкции в естественном тексте

3.1. Выбор анализируемого текста

На следующем этапе исследования была проведена верификация предварительных выводов, сделанных по анкетным материалам, на естественных текстах.

Благоприятным обстоятельством в этом отношении является наличие Справочного корпуса манинка [Maslinsky et al. 2016–2019], общий объем которого на момент исследования превышал три с половиной миллиона слов. Однако при пользовании этим корпусом необходимо учитывать некоторые важные обстоятельства.

- Корпус манинка пока что не имеет подкорпуса со снятой омонимией. Поскольку один из интересующих нас здесь предикативных показателей, dí, имеет два высокочастотных омонима (инструментально-эквативный послелог dí и квалитативный глагол dí ‘быть приятным’), то даже определение его частотности оказывается затруднительным.

- Идеология культурного движения, сложившегося вокруг письменности нко, постулирует единство языкового кластера манден; различные идиомы манден (манинка, бамана, дьюла, мандинка, хасонка и т. д.) считаются диалектами одного языка, «нко». В реальной практике это отображается так, что в качестве письменного языка приверженцы нко используют повсюду гвинейский манинка (родной язык Соломана Канте, создателя нко) — вне зависимости от того, какой идиом является родным для них самих (см. подробнее [Выдрин 2012]). Совершенно естественно, что в изданиях на нко, написанных малийскими авторами, наблюдается баманский субстрат9 и такие тексты не годятся для изучения грамматической семантики гвинейского манинка (при этом, конечно, они представляют большой интерес для изучения процесса формирования письменной нормы, но в цели данной статьи это не входит).

Другим следствием этого идеологического постулата является идея о том, что в «письменном языке нко» нужно использовать формы разных идиомов манде, которые должны рассматриваться как синонимы. Попытки воплотить эту утопичную идею всерьез наблюдаются разве что в некоторых ранних учебных текстах (причем в более поздних изданиях обнаруживается «реманинкаизация» этих текстов), но окказиональное использование форм, чуждых гвинейскому манинка (чаще всего — форм бамана или ивуарийского дьюла), можно отметить и в недавних текстах некоторых гвинейских авторов. Однако, как представляется, такая практика оказывается не более чем косметической данью идеологической установке; во всяком случае, представляется крайне маловероятным ее влияние на употребление интересующих нас здесь глагольных конструкций.

Данное исследование имеет целью выявление семантики трех базовых конструкций футурально-проспективной зоны манинка в первом приближении, и привлечение всего массива Справочного корпуса манинка (а хотя бы и только включенных в него гвинейских публикаций) было бы, в любом случае, нереалистичной задачей. Поэтому я взял в качестве образца одно произведение, [Cɛnɛn gbànannɛn], объемом 29 565 слов. Это перевод известного литературно-сказочного произведения La Belle Histoire de Leuk-le- Lièvre («Чудесная история зайца Лёка») сенегальских авторов Леопольда Сенгора и Абдулая Саджи, написанного по фольклорным мотивам. Переводчик, Ибраима Канте — выходец из области Батэ (непосредственно к северу от г. Канкан в Верхней Гвинее), сын Соломана Канте (создателя письменности нко) и один из видных лидеров движения нко; то, что он является носителем именно гвинейского манинка в его нормативном варианте, не вызывает сомнения (несмотря на окказиональное употребление неманинканских лексем, очевидно, в рамках воплощения упомянутой выше идеологической установки). По степени языковой сложности анализируемый текст несколько превосходит прототипические сказки, но в то же время значительно уступает философским произведениям и многим газетным текстам, насыщенным лексическими и синтаксическими инновациями. Как представляется, такой средний уровень сложности текста соответствует целям нашего исследования.

3.2. Статистика употреблений

Как будет показано ниже, статистика употребления интересующих нас конструкций оказывается весьма важной для понимания того, как структурируется данная семантическая зона. Анализ текста [Cɛnɛn gbànannɛn] дал следующие результаты.

1. Dí и d’ (алломорф dí перед словом с начальным неприкрытым слогом) встретились в тексте 907 раз (dí — 654 употреблений, d’ — 253)10. Затем была проведена ручная сортировка, и в 320 случаях (что составляет примерно 35 % от 907) dí / d’ оказался показателем первого будущего, т. е. его частота слегка превысила 1 % от общего числа токенов в тексте.

Попробуем спроецировать эти цифры на Корпус нко. Поиск дает 66 188 употреблений dí и 13 593 употребления d’, что в сумме равно 79 691. 35 % от этого числа составляют 27 891 употребление, т. е. несколько менее 0,9 % от всех словоупотреблений в Корпусе. На данном этапе исследования, с учетом условности этой цифры, вряд ли имеют смысл попытки объяснить некоторое понижение общей частоты употребления показателя (статистическая погрешность? разная частота в текстах разных жанров? пониженная частотность в текстах, для авторов которых манинка не является родным языком?) — важен скорее факт того, что полученная таким образом оценка его частотности в Корпусе оказывается того же порядка, что и в тексте [Cɛnɛn gbànannɛn]. Таким образом, показатель первого будущего dí относится к числу самых частотных лексем гвинейского манинка.

2. Глагольные формы с суффиксом -tɔ встретились в тексте [Cɛnɛn gbànannɛn] 105 раз, в основном в проспективной конструкции. Таким образом, эта конструкция также оказывается достаточно частотной, хотя и существенно уступает конструкции первого будущего. Отметим также, что отрицательная проспективная конструкция в тексте не встретилась ни разу (в литературных текстах она встречается, однако при поиске в Корпусе нко и в Латинском корпусе на форму kɛtɔ tɛ результат оказался нулевым). Из этого можно сделать вывод, что отрицательная проспективная конструкция в гвинейском манинка маргинальна.

3. Утвердительная конструкция второго будущего с показателем dínà (с учетом алломорфа dín’, появляющегося перед неприкрытым слогом) встретилась в [Cɛnɛn gbànannɛn] 10 раз. Нашлось одно употребление этой конструкции с bɛnà, а также четыре употребления отрицательной конструкции (с показателем tɛnà, в двух случаях из четырех записанным раздельно, tɛ nà, и с глаголом в форме второго инфинитива). Иначе говоря, второе будущее употребляется в этом тексте примерно в 30 раз реже, чем первое будущее. Примерно такое же соотношение сохраняется и в Корпусе нко: 850 употреблений показателя dínà / dín’, т. е. примерно в 33 раза реже показателя первого будущего (если исходить из цифры 27 891, полученной выше путем экстраполяции).

Проведенное статистическое исследование позволяет предположить, что конструкция первого будущего является для футуральной зоны дефолтной, конструкция второго будущего — маркированной и значительно менее употребительной.

Перейдем теперь к семантическому анализу текстовых употреблений интересующих нас конструкций. Сразу оговорюсь, что количественные оценки частотности разных значений здесь будут заведомо приблизительные — в первую очередь из-за наличия значительного количества случаев, в которых контекст не позволяет достаточно однозначно определить грамматическую семантику конструкции.

3.3. Значения конструкции первого будущего в тексте [Cɛnɛn gbànannɛn]

Первым интересным наблюдением оказывается следующее: среди всех употреблений конструкции с предикативным показателем dí менее половины приходится на те значения, которые более или менее бесспорно относятся к футуральной зоне (волитивное, предиктивное и уверенное будущее, будущее инструкции, будущее в прошедшем). Если прибавить примыкающие к этой зоне значения (потенциальная способность, таксис следования в главной клаузе условного предложения), то удельный вес такой «расширенной футуральной зоны» превысит половину, но все же на долю нефутуральных значений остается не менее 40 % употреблений. Проиллюстрируем эти значения, снабжая их, по мере необходимости, комментариями.

3.3.1. Футуральные значения первого будущего

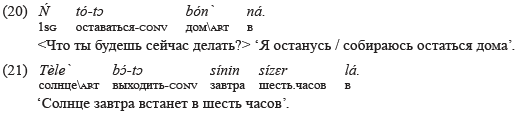

Частота волитивного и предиктивного значений в тексте [Cɛnɛn gbànannɛn] примерно одинакова — более 50 употреблений на каждое. Как и следовало ожидать, волитивное значение реализуется чаще всего при первом лице подлежащего (25); при втором лице подлежащего оно возможно в основном в вопросах (особенно риторических) (26), при третьем — при одушевленном подлежащем, если общий контекст делает уместным волитивное прочтение (27).

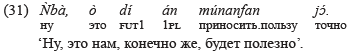

Значение предиктивного будущего может реализовываться при любом лице подлежащего (28)–(29), хотя третье лицо все же преобладает с большим отрывом.

Конструкция первого будущего выражает и значение ассертива (уверенного будущего; три употребления в [Cɛnɛn gbànannɛn]) — в отличие от близкородственного бамана, где ассертив выражается специализированной конструкцией. Возможно, впрочем, что тут речь идет скорее о выражении ассертива лексическими средствами (модальными частицами), с которыми конструкция первого будущего оказывается совместима.

Эта же конструкция выражает будущее в прошедшем.

Наконец, в тексте обнаружился десяток случаев, когда конструкция первого будущего выражала значение «будущего инструкции», близкого к императиву (33), при этом оно оказалось допустимым и при третьем лице подлежащего (34).

3.3.2. Нефутуральные значения конструкции первого будущего

Среди этих значений нужно выделить, прежде всего, такие, которые примыкают к футуральной зоне — иначе говоря, содержащие семантический компонент «последующее действие», который совмещается с тем или иным модальным компонентом.

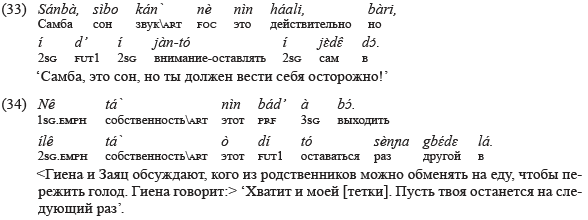

Значение потенциальной возможности (внутренней, внешней, эпистемической) представляет собой некий семантический спектр, одним краем смыкающийся с зоной будущего (ср. [Плунгян 2011: 263]), когда футуральное прочтение представляется также допустимым (35), на другом же краю этого спектра оказываются примеры с чисто модальной семантикой, где футуральность не просматривается (36); ср. (8) и (37), где представлено прототипическое значение потенциальной возможности. Это значение относится к числу среднечастотных (более 20 употреблений в [Cɛnɛn gbànannɛn]).

Примечание11

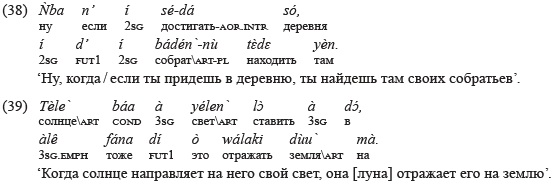

Значение таксиса следования в аподозисе (т. е. в главной клаузе) условно-временного предложения также можно отнести к квазифутуральным. Оно относится к частотным (35 употреблений в [Cɛnɛn gbànannɛn]). Действие, обозначаемое глаголом конструкции первого будущего, может при этом мыслиться как разовым (38), так и хабитуальным (39).

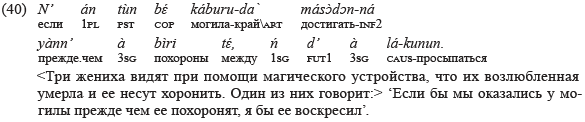

В тексте встретилось всего два употребления конструкции первого будущего в контрфактивном значении; в обоих случаях она обозначает действие, относящееся к плану настоящего, при этом говорящий мыслит его как очень маловероятное, практически невозможное (40), или нежелательное. Редкость такого употребления конструкции первого будущего не обязательно свидетельствует о том, что это значение для нее нетипично; по-видимому, редкими являются сами контексты, в которых выражение такого значения необходимо.

Если контрфактивное значение относится к плану прошедшего или действие мыслится как уже совершенно неисполнимое, в конструкцию первого будущего вводится претеритный оператор tùn или tɛdɛ (41).

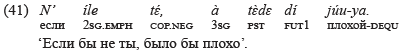

Значение цели отстоит от футуральной зоны дальше, чем описанные выше, хотя и здесь имеется квазифутуральный компонент таксиса следования: действие глагола, вводимого предикативным показателем dí, мыслится как следующее во времени за некоторым иным действием, целью которого оно и является (42). Это значение конструкции первого будущего — среднечастотное (полтора десятка употреблений в моей выборке). Чаще всего оно реализуется при наличии одного из целевых союзов — jɔnsá, kósa или sá (причем эти союзы в аффирмативе требуют после себя конструкции первого будущего, а при отрицании — прохибитивной конструкции с предикативным показателем kánà), однако иногда целевое значение первого будущего выражается и клаузами, вводимыми бессоюзно.

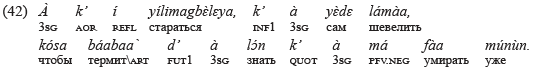

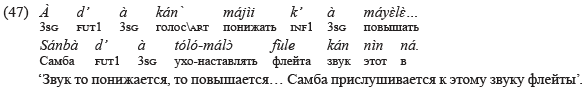

Весьма частотными (в совокупности не менее полусотни примеров в анализируемом тексте) оказываются итеративное (43) и хабитуальное (44) значения12, причем это может быть как презентный (43), так и претеритный (45) хабитуалис / итератив. Из всех значений хабитуальное оказывается наиболее удаленным от футуральной зоны — в нем семантический компонент будущности уже не просматривается (особенно если речь идет о хабитуалисе в прошлом). Связь хабитуального значения с остальной частью семантического континуума конструкции первого будущего, тем не менее, устанавливается и через хабитуалис в аподозисе условно-временного предложения (39), и через значение потенциальной возможности. Различие между потенциалисом и хабитуалисом — в том, мыслится ли действие как чисто потенциальная возможность (которая может в реальности и не реализовываться), или как возможность регулярно реализующаяся; нередки случаи, когда обе интерпретации оказываются приемлемыми, как в примере (46).

В [Cɛnɛn gbànannɛn] нашлись и три контекста, в которых dí выражает исторический презенс (47)13.

3.4. Употребления проспективной конструкции в тексте [Cɛnɛn gbànannɛn]

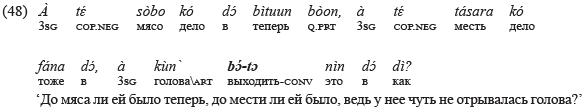

Из 105 употреблений проспективной конструкции в тексте при анализе ее грамматической семантики использовались 95; в остальных случаях контекст оказался недостаточен для определения семантики интересующей нас конструкции.

3.4.1. Проспективное значение, как уже отмечалось в разделе 2.3, я считаю для данной конструкции ядерным по той причине, что оно наиболее отчетливо отличает ее от других конструкций футурально-проспективной зоны. Оно оказывается вполне частотным, но отнюдь не доминирующим: в нашей выборке к нему можно отнести около 26 случаев (вместе с авертивом), т. е. более 28 %. Если рассмотреть их с точки зрения набора проспективных значений, выделяемых А. А. Козловым [2017], — проксиматив, стандартный проспектив, предестинатив, — то оказывается, что все они могут могут выражаться манинканской проспективной конструкцией, хотя их частотность сильно различается:

— проксимативное значение (48) является наиболее частотным (11 примеров в нашей выборке);

— стандартный проспектив (49), шесть примеров. Надо отметить, что это значение иногда довольно трудно отграничить от значения намеренного будущего и от прогрессива;

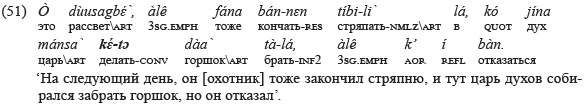

— предестинатив (50) наименее частотен (два примера), что ожидаемо:

Таким образом, в манинка мы имеем, в терминологии А. А. Козлова, «расширенный проспектив».

Вполне частотным (семь употреблений) оказывается для конструкции и авертивное значение, которое является, по сути дела, проспективом в прошлом (51).

3.4.2. Значение будущего, чаще всего ближнего, при этом будущее может быть как намеренное, так и предиктивное. Футуральное употребление данной конструкции является самым частотным (около 35 % от всех употреблений — 20 примеров на намеренное будущее и 13 на предиктивное), при этом, как отмечалось выше, намеренное будущее не всегда просто отграничить от стандартного проспектива. Очевидно, предрасположенность к выражению того или иного футурального значения связана (помимо прочего) и с акциональными характеристиками глаголов: конструкции с глаголами движения склонны к выражению намеренного будущего (52), а предиктивное будущее чаще всего проявляется во фразах с глаголом kɛ в его непереходном значении ‘быть, становиться’ (53).

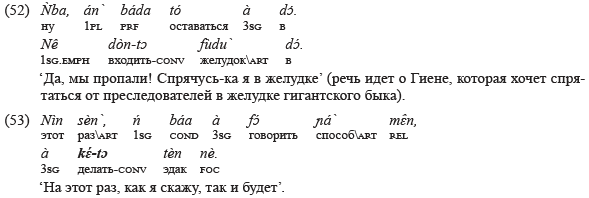

3.4.3. Значения прогрессива (54) и актуального настоящего (55) в современном гвинейском манинка также могут выражаться проспективной конструкцией, хотя и не являются очень частотными (около 13 % от общего числа употреблений конструкции в нашей выборке) — см., впрочем, оговорку в 3.4.1 о трудности разграничения прогрессивного и проспективного значений. Эти значения сродственны таксисному значению одновременности в зависимой клаузе временного предложения (56), которое в манинка оказывается низкочастотным (четыре употребления).

Маргинальным (одно или два употребления, в зависимости от прочтения) оказывается значение хабитуалиса.

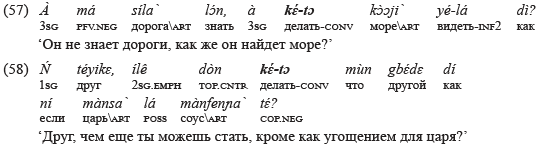

3.4.4. Модальные значения проспективной конструкции. Проспективная конструкция регулярно (15 употреблений в выборке) выражает значение эпистемической возможности в достаточно узком контексте, а именно — в вопросительных предложениях, выражающих сомнение в возможности совершения действия (57), иногда в риторических вопросах (58).

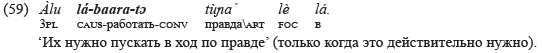

Значительно реже (три употребления) встречается значение деонтической модальности долженствования (59).

3.4.5. Проспективная конструкция и фокализация. Другой особенностью этой конструкции является ее корреляция с фокализацией, которая маркируется в гвинейском манинка постпозитивной частицей (или детерминативом) lè / nè (алломорф nè появляется после носовой фонемы). В моей выборке в клаузе, содержащей глагольную форму на -tɔ, фокализатор имеется в 28 случаях (10 случаев фокализации подлежащего, 10 случаев фокализации косвенного члена, семь случаев, когда фокализатор следует непосредственно за глагольной формой, один случай фокализации прямого дополнения), еще в девяти случаях подлежащее представлено эмфатическим личным местоимением (такие местоимения, возможно, являются результатом слияния с фокализатором; в синхронии они уже не могут считаться фокализованными и употребляются для разных видов коммуникативного выделения, поэтому не вполне ясно, являются ли эти случаи релевантными в интересующем нас здесь отношении), и в 50 случаях нет ни фокализатора, ни эмфатического местоимения.

Для сравнения была взята сопоставимая по объему группа примеров с конструкцией первого будущего в значениях волитивного и предиктивного будущего. В этой группе обнаружилось лишь пять случаев появления фокализатора в клаузе: два раза — фокализация прямого дополнения, по одному разу фокализатор появился после глагола, после послелога (т. е. в конце клаузы) и после сирконстанта. Отмечено также семь случаев выражения подлежащего эмфатическим личным местоимением. В остальных 105 случаях нет ни фокализатора, ни эмфатического местоимения.

Таким образом, фокализация в клаузе, содержащей проспективную конструкцию, имеет место примерно в семь раз чаще, чем в клаузе с конструкцией первого будущего.

3.4.6. Некоторые формальные и лексические тенденции. Анализ выборки показывает такие особенности распределения глаголов в проспективной конструкции:

- лишь около 15 % всех употреблений приходятся на долю переходных глаголов (т. е. таких, где суффикс -tɔ присоединяется к вспомогательному глаголу kɛ, а смысловой глагол выступает в форме второго инфинитива, выражаемого суффиксом -la);

- почти четверть всех случаев приходится на глагол wá ‘идти, уходить’ (типичный контекст представлен в примере (60)), чуть меньше 20 % — на глагол kɛ, употребляемый непереходно в значении ‘происходить’. Вместе с остальными глаголами перемещения в пространстве они составляют почти 60 % всех употреблений проспективной конструкции в тексте.

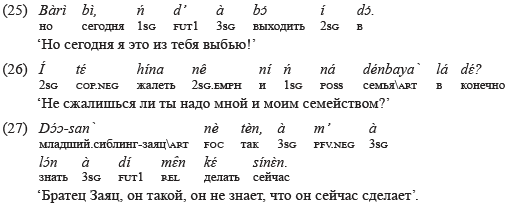

3.5. Значения конструкции второго будущего в тексте [Cɛnɛn gbànannɛn]

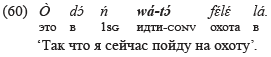

Немногочисленные употребления этой конструкции в тексте почти поровну распределены между двумя значениями / контекстами: предиктивное будущее14, отделенное от момента речи некоторой временной дистанцией или какими-то событиями (61), и аподозис условно-временного предложения со значением таксиса следования в будущем (62)–(63).

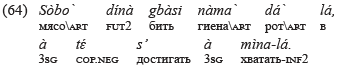

Отмечен и один случай, когда конструкция второго будущего выражает значение итератива в прошлом (64), характерного и для конструкции первого будущего (см. 3.1.2).

4. Пути эволюции футуральных показателей и конструкций

4.1. Первое будущее

4.1.1. Футурально-хабитуальная полисемия в типологической перспективе

Итак, конструкция первого будущего способна выражать следующие грамматические значения: предиктивное будущее, намеренное будущее, будущее инструкции (императив), таксис следования (будущее в прошедшем, аподосис в условно-временном предложении), потенциалис (различные его виды: внутренняя, внешняя, эпистемическая возможность), цель (в зависимой клаузе), итератив и хабитуалис (как претеритные, так и презентные), исторический презенс. О древности этой конструкции свидетельствует как сам факт этимологической непрозрачности показателя конструкции dí (о чем будет сказано ниже), так и ее обширная полисемия — в частности, употребление в зависимой клаузе в значении цели характерно именно для старых футуральных форм и конструкций [Bybee et al. 1994: 274–275]. О возможности использования конструкции / формы будущего в значении императива в разных языках мира также хорошо известно [Bybee et al. 1994: 273–274], и это не вызывает удивления.

Главную интригу в плане полисемии первого будущего представляет вопрос о соотношении ядерных футуральных значений (предиктив, интенционалис), значения эпистемической возможности (потенциалиса) и хабитуалиса / императива.

Подобная кластеризация значений ТАМ достаточно банальна и уже не раз обсуждалась специалистами (см., в частности, [Bybee et al. 1994: 156, 276–277; Haspelmath 1998; Татевосов 2004; Шлуинский 2006]; применительно к языкам манден, [Tröbs 2009: 215–218]). Для объяснения формирования такой полисемии предлагались две основные модели:

- Прогрессив, старея, расширяет свои употребления и захватывает всю презентную зону, включая хабитуалис, а также зону будущего. На следующем этапе возникает новый прогрессив, который вытесняет старую форму / конструкцию из зоны прогрессива и оставляет за ней хабитуалис и будущее [Bybee et al. 1994: 156, 276–277; Haspelmath 1998].

- Из хабитуалиса развивается модальное значение потенциальной возможности, которое, в свою очередь, эволюционирует в направлении предиктивного будущего, и далее — в будущее интенциональное [Татевосов 2004; Шлуинский 2006].

4.1.2. Гипотезы об этимологии показателя первого будущего: от локативной конструкции через имперфективную?

В литературе по языкам манде уже отмечалась близость грамматической семантики манинканской конструкции с dí с аналогичными конструкциями в некоторых других западных языках манден, а также в языках группы моколе, с предикативными показателями типа SI или SE [Kastenholz 2003: 47–48; Tröbs 2003: 6–7; 2009: 218–219].

В мандинка конструкция с показателем sí ~ sé характеризуется как «потенциальная» [Creissels, Sambou 2013: 76–80]. Точнее, она может выражать значение пробабилитивного будущего (сочетание семантических компонентов предиктивности и возможности), намренного будущего, будущего инструкции (мягкий императив), эпистемической возможности, таксиса следования в аподозисе условного или временного предложения, цели. Хабитуального значения она не выражает. Как отмечают авторы грамматики мандинка, отрицательного аналога у этой конструкции нет.

В хасонка конструкция с показателем sí (в качестве отрицательного аналога которого выступает mé) демонстрирует полисемию, которая почти совпадает с полисемией конструкции с dí в гвинейском манинка [Tveit 1997: 58–59].

В манинка района Ньоколо «потенциальная» конструкция с утвердительным предикативным показателем sè и отрицательным показателем mèe выражает тот же набор грамматических значений — потенциальное, хабитуальное и футуральное [Creissels 2013: 41–42].

Аналогичный предикативный показатель имеется во всех языках группы моколе, за исключением леле: какабе si [Выдрина 2017: 186], коранко sí [Kastenholz 1987: 260–263] и могофин si [Janse 1998: 31–33].

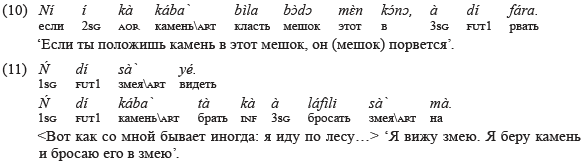

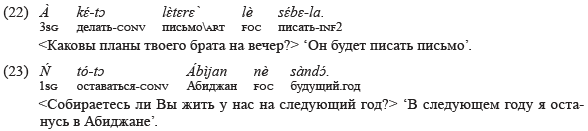

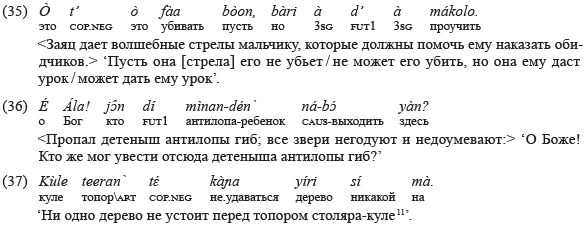

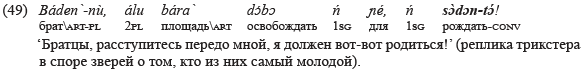

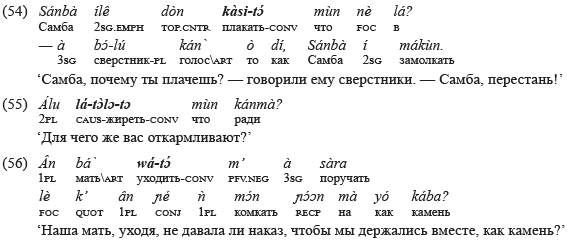

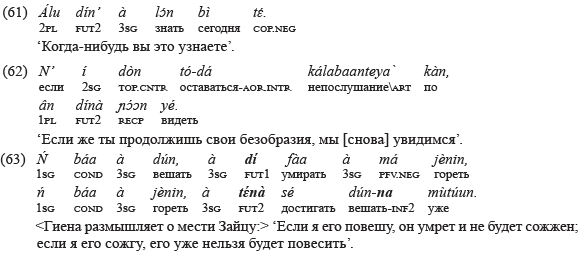

Географическое распределение всех этих показателей представлено на рис. 1.

Требс [Tröbs 2003: 6–7; 2009: 218–219] полагает, что все эти показатели могли бы восходить к предварительно постулируемой Креселем [Creissels 1997a: 11] для пра-манде копуле, которая, возможно, имела вид *TI, *TE, *DI или *DE (и которую Кресель связывает с аналогичными копулами в других нигеро-конголезских языках, в частности с бантусской *dɩ). В языках манде имеется бытийный глагол tī в языке бобо [Le Bris, Prost 1981: 331–332] и бытийная копула ti в биса-барка (восточные манде), последняя выступает также как предикативный показатель в прогрессивно-футуральной конструкции [Prost 1950: 176]. Требс высказывает также гипотезу об этимологической связи глагола tí ‘быть, становиться’ в языке ваи с реконструируемой копулой. По мнению этого автора, эта архаичная копула могла употребляться в локативной неглагольной конструкции и, в соответствии с многократно воспроизводящейся в языках манде моделью, на ее основе могла развиться имперфективная глагольная конструкция, которая прошла «имперфективный цикл» вышеупомянутого типа 1 [Bybee et al. 1994].

Кастенхольц [Kastenholz 2003: 48], не исключая полностью такой этимологии рассматриваемых показателей sí / dí, высказывает по ее поводу скептицизм: во-первых, упомянутый выше глагол ваи tí проявляет весьма слабые признаки грамматикализации, которые свидетельствовали бы в пользу его эволюции к грамматическому показателю; во-вторых, в западных манден и моколе, где грамматические показатели sí / dí отмечены, наоборот, отсутствуют лексические элементы с соответствующим значением.

Кастенхольц рассматривает также предположение Креселя [Creissels 1997b: 7] о том, что этот показатель мог бы восходить к глаголу, который выступает в форме sí (северо-западные манден) или sé (восточные манден) в значении ‘прибывать, достигать; мочь’, но отвергает его по той причине, что в языках группы моколе соответствущий глагол имеет форму ké, при этом k в моколе регулярно соответствует s в манден, и форма ké является более архаичной, чем sé.

Рис. 1. Распределение показателей будущего и сходных с ними показателей переходного перфектива в языках манден и моколе (на основе карты из [Выдрин, Коряков 2017])

Соглашаясь с возражениями Кастенхольца, я добавил бы еще один аргумент против гипотезы Требса. Если постулировать типичный имперфективный цикл для конструкции с копулой *TI ~ *DI ~ *SE, то следовало бы ожидать, что смысловой глагол в такой конструкции выступал бы с каким-то постпозитивным элементом (суффиксом), восходящим к локативному послелогу — именно это мы наблюдаем в манде во всех остальных случаях, когда возникновение глагольной конструкции из неглагольной локативной несомненно15. В то же время во всех без исключения языках, где отмечены показатели хабитуалиса — потенциалиса — футурума dí, sí, sé, глаголы выступают в своей словарной форме (без суффиксов), что делает маловероятным возведение этих показателей к локативной копуле.

В то же время вызывает возражение и такое положение, разделяемое Кастенхольцем и Требсом: «Различие в форме (dí в манинка, sí в западных манден и в коранко и т. д.) не представляет собой проблемы. Речь идет о хорошо засвидетельствованном регулярном соответствии: в коранко и (частично) западных диалектах манден /s/, при /l/ или /d/ в восточных и южных диалектах манден» [Kastenholz 2003: 47].

Действительно, такое регулярное соответствие начальных согласных существует (и эта серия восходит, по-видимому, к праязыковому «слабому *d» — вероятно, имплозивному *ɗ ), однако оно имеет следующий вид:

языки моколе s : мандинка l (в некоторых словах s) : манинка l : бамана d.

Ср., например, ‘брить’: какабе sí, коранко sí, мандинка líi, манинка lí, бамана dí.

При этом иногда в бамана встречаются формы с начальным l- вместо ожидаемого d- (объясняемые заимствованиями из манинка), но в манинка рефлекс *ɗ- неизменно представлен согласной l-. Чтобы регулярно соответствовать формам моколе, показатель в гвинейском манинка должен был бы иметь вид *lí.

Таким образом, приходится отвергнуть не только гипотезу о происхождении манинканского показателя первого будущего dí от гипотетической локативной копулы, но и его, казалось бы, очевидное родство с очень близкими по значению показателями типа SI в западных манден и моколе.

4.1.3. Гипотезы о происхождении: связь с перфективным показателем в манинка Кита?

Почти идентичный по форме предикативный показатель (di) имеется в манинка района Кита в Мали, однако он радикально отличается от интересующего нас показателя гвинейского манинка по семантике, выражая значение перфектива. Этимологически связанный с ним показатель перфектива li ~ ri отмечен также в диалекте бамана района Каарта (расположенном вблизи от зоны манинка Кита).

Несмотря на разницу между центральными значениями этих двух показателей, анонимный рецензент (которому я глубоко благодарен за ценные и глубокие замечания) обратил внимание на наличие маргинальных перфективных употреблений конструкции первого будущего в гвинейском манинка и предположил, на этом основании, историческую связь показателей dí в гвинейском манинка и di в манинка Кита. При всей привлекательности такой этимологии, ее принятию препятствуют некоторые дополнительные факты.

Во-первых, при внешней схожести этих предикативных показателей, между ними имеется и важное формальное различие: в манинка Кита показатель является, с точки зрения ритмической организации, «полустопой» (см. [Выдрин 2017: 57] о полустопах в бамана). «Полустопой» является односложное служебное слово, единственный слог которого по своим характеристикам подобен конечному слогу двусложной стопы. Это проявляется, в первую очередь, в характере его начального согласного: в бамана r допустим практически только в середине стопы; в гвинейском манинка в этой позиции наблюдается чередование (свободное и/или диалектное) -d- ~ -r-, в манинка Кита — чередование -d- ~ -t-, невозможное для начальностопной позиции. То, что di в манинка Кита — полустопа, видно уже из того, что в морфемной записи у Креселя он дается как |ti| [Creissels 2009: 50]; косвенно это подтверждается и тем, что аналогичный перфективный показатель в территориально близких к манинка Кита баманских диалектах имеет формы li, ri. В то же время показатель первого будущего в гвинейском манинка, насколько я могу судить, реализуется как dí даже в тех диалектах, которые предпочитают серединный -r-. Иначе говоря, здесь предикативный показатель dí, по-видимому, является полноценной односложной стопой.

Конечно, нельзя полностью исключить и превращение, в ходе грамматикализации, полноценной односложной стопы в полустопу, однако рассматриваемые предикативные показатели в двух вариантах манинка различаются и по своему синтаксическому поведению. В манинка Кита перфективный показатель di возможен только в переходных глагольных конструкциях, тогда как в непереходных глагол получает суффикс |-ta|16. В гвинейском манинка футуральный показатель dí употребляется как в переходных, так и в непереходных конструкциях.

В соответствии с популярной (и вполне заслуживающей внимания) гипотезой, предикативные показатели переходного перфектива в языках манде могут восходить к послелогам с инструментально-социативно-трансформативной семантикой [Bird, Kendall 1986; Creissels 1997b; Kastenholz 2003]. При этом речь идет именно о единой модели образования такой конструкции (агентивное дополнение с послелогом при непереходном глаголе выносится в позицию перед подлежащим и переосмысляется как новое подлежащее, послелог — как предикативный показатель, а бывшее подлежащее — как прямое дополнение), воспроизводящейся в разных языках, при том что предикативные показатели и соответствующие им послелоги различаются от одного языка к другому.

Если принять эту гипотезу, то к послелогу dí мог бы восходить показатель перфектива di в манинка Кита, который является как раз типичным показателем переходного перфектива, но не показатель первого будущего в гвинейском манинка dí, который употребляется и в переходных, и в непереходных конструкциях.

4.1.4. Гипотезы о происхождении: попытка внутренней реконструкции

Попробуем обратиться к внутренней реконструкции показателя первого будущего на материале гвинейского манинка. Здесь предикативный показатель dí имеет три полных омонима: послелог с инструментально-социативным значением, глагол со значением ‘давать’ и качественный глагол, означающий ‘быть приятным, хорошим’.

О послелоге dí как возможном этимоне для предикативного показателя говорилось в разделе 4.1.3; по-видимому, происхождение показателя первого будущего от этого послелога можно исключить.

Глагол dí ‘давать’ обладает достаточно базовой и абстрактной семантикой, однако эволюция глаголов с таким значением в показатели эпистемической возможности (или в футуральные показатели) нетипична [Bybee et al. 1994: 191ff; Heine, Kuteva 2002: 149–155].

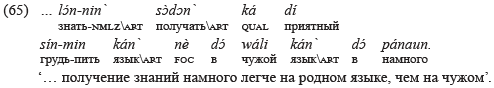

Что же касается качественного глагола dí, то его полисемия оказывается не лишенной интереса: помимо своих базовых значений ‘быть приятным’ и ‘быть вкусным’, глагол может также выражать значения ‘быть быстрым’ и ‘быть легким, нетрудным’, например (65).

Семантический переход от значения ‘быть легким, быстрым, нетрудным’ к значению эпистемической потенциальной возможности представляется достаточно естественным. При такой эволюции качественный глагол становится модальным и превращается в реального кандидата на роль источника показателя первого будущего. В то же время, к этой гипотезе следует относиться с осторожностью, поскольку, во-первых, значение ‘быть легким’ оказывается для качественного глагола не самым частотным (значительно уступая основному значению ‘быть приятным, нравиться’). Во-вторых, как видно из примера (65), при реализации этого значения происходит номинализация глагола, обозначающего действие, вводимое модальным качественным глаголом dí, и эта номинализованная форма помещается в позицию подлежащего. Таким образом, синтаксис этой конструкции в современном манинка таков, что ее эволюция в конструкцию первого будущего была бы затруднительной.

Если все же допустить происхождение данного предикативного показателя от качественного глагола dí, то для манинка можно выстроить следующую эволюционную цепочку (см. рис. 2), на данном этапе не задаваясь вопросом о порядке последующих эволюционных шагов (в частности, о том, развилось ли волитивное будущее из предиктивного или наоборот).

Рис. 2. Возможная эволюция семантики первого будущего в манинка

Эта гипотеза предполагает этимологический маршрут, близкий ко второй модели (Татевосова — Шлуинского), рассмотренной в 4.1.1, с той разницей, что начальной точкой движения предлагается считать не хабитуалис, а потенциалис.

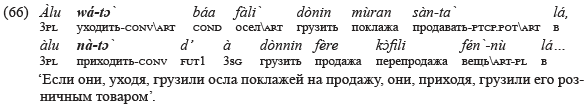

4.2. Проспективная конструкция

В отличие от показателя первого будущего, происхождение глагольной формы на -tɔ вполне прозрачно: в других языках манден аналогичная форма является в первую очередь нефинитной (и потому ее называют «герундием» или «конвербом»)17. В частности, в бамана она используется в функции вторичного предиката и выражает значение таксиса одновременности, однако может выступать и в функции главного предиката зависимой временной клаузы или обозначая действие, одновременное с действием главной клаузы, или проспектив18.

18. Подробнее о различиях между употреблениями формы на -tɔ см. [Vydrin 2019: 222–229].

Вторичнопредикатные употребления формы на -tɔ возможны и в манинка (66), но они оказываются гораздо менее частотны (два употребления в нашей выборке), чем употребления в функции главного предиката.

Несмотря на редкость нефинитного употребления формы на -tɔ в гвинейском манинка, именно такая функция, по всей вероятности, является для нее исходной. Происхождение проспектива из имперфективного причастия (к которым баманских конверб близок по грамматической семантике) отмечено во многих языках мира и может считаться одним из типичных маршрутов грамматикализации, см. [Козлов 2017: 63–64].

Семантическая эволюция этой формы в гвинейском манинка может быть представлена следующей схемой:

таксис одновременности > прогрессив > проспектив > намеренное (ближайшее) будущее > предиктивное будущее (не маркированное по признаку дистанции от точки референции)

Эволюция в направлении модальных значений представляет собой, по-видимому, параллельное ответвление от этой линии на уровне проспектива или намеренного будущего.

Особый интерес представляет связь фокализации с проспективной конструкцией. Очевидно, употребление конструкции первого будущего невозможно (или затруднительно) с фокусом на аргументе, и при наличии в клаузе фокализованной составляющей вынуждает говорящего использовать другую конструкцию — и такой конструкцией оказывается проспективная. По-видимому, этот механизм содействовал экспансии проспективной конструкции в футуральную зону. Отметим, что для многих африканских языков характерна тесная связь фокализации с системой ТАМ [Creissels et al. 2008: 104]; ср. детальный анализ этого феномена в какабе [Vydrina 2017: 59–73], языке из генетически близкой к манден группы моколе. В манинка такая связь (в случае с конструкцией перфекта, для которой характерна антикорреляция с частицей фокализации) уже была отмечена в работе [Выдрин 2016: 728–730]. Можно сказать, что в манинка корреляция между наличием / отсутствием частицы фокализации и аспекто-темпорально-модальной семантикой конструкций оказывается менее четкой, чем для какабе (т. е. не строгой, а скорее статистической), однако само наличие такой корреляции несомненно.

4.3. Конструкция второго будущего

Очевидным образом, эта конструкция является по происхождению «девентивной», образованной от конструкции первого будущего путем грамматикализации глагола nà ‘приходить’, что тривиально как для языков манден, так и в общетипологической перспективе. Индивидуальной для гвинейского манинка является специализация этой конструкции в значении постбудущего («отложенное / отдаленное будущее»). Впрочем, и в этом значении, и в аподозисе условно-временного предложения второе будущее оказывается в ситуации жесткой конкуренции со стороны первого будущего, которое выступает в роли «дефолтного будущего».

5. Выводы

Несколько огрубляя картину, можно сказать, что значения футурально-проспективной зоны в гвинейском манинка распределены между тремя рассмотренными здесь конструкциями так: «проспективная конструкция» — значения проспектива и близкого будущего, «конструкция второго будущего» — постбудущее (дальнее будущее), а «конструкция первого будущего» является дефолтной, она способна появляться во всех футуральных контекстах (но не в проспективе), конкурируя с обеими другими. Особенно успешна ее конкуренция со «вторым будущим», которое в результате оказывается малоупотребительным.

Если предлагаемая мной реконструкция верна, то в диахроническом плане три футуральные конструкции гвинейского манинка демонстрируют разные эволюционные пути: «проспективная конструкция» — развитие футурального значения из таксиса одновременности через прогрессив и проспектив (минуя этап хабитуалиса); конструкция первого будущего — радиальная эволюция из потенциалиса, с одной стороны, по направлению к футуральной зоне, с другой — в хабитуалис (который, таким образом, не выводится здесь ни из прогрессива, ни из презенса). Второе будущее же оказывается производным от конструкции первого будущего (в его футуральном значении).

Отмечу в завершение, что в данном исследовании элицитация и исследование по естественному тексту оказались взаимодополняющими методами. В частности, без элицитации мне вряд ли удалось бы выявить семантическую компоненту «постбудущего» у конструкции второго будущего, а без исследования текстов было бы невозможно выявить всю полноту полисемии и установить статистическое распределение между конструкциями и значениями.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

1, 2, 3 – первое, второе, третье лицо

ABSTR – суффикс имени абстракции

AOR – показатель аориста

ART –тональный артикль

BE – утвердительная копула / предикативный показатель хабитуалиса и прогрессива

C – согласная

CAUS – каузативный префикс

CNJ – предикативный показатель конъюнктива

CNTRL – послелог со значением принадлежности и контроля

COND – предикативный показатель кондиционалиса

CONV – суффикс конверба

COP – копула

DEQU – суффикс деривации существительных и динамических глаголов от глаголов качественных

DISTR – дистрибутивный союз

DO – прямое дополнение

EMPH – эмфатическая серия личных местоимений

FOC – частица фокализации

FUT1 – первое будущее

FUT2 – второе будущее

GENT – суффикс имени жителя или выходца из какой-л. местности

INF1 – первый инфинитив

INF2 – второй инфинитив

INTR – непереходность

NEG – отрицательная полярность

NMLZ – суффикс имени действия

OPT – оптатив

PFV – перфектив

PL – множественное число

POSS – посессивная связка (послелог)

PRF – предикативный показатель перфекта

PST – показатель прошедшего времени

PTCP.POT – потенциальное причастие

Q.PRT – вопросительная частица в предложениях частного вопроса

QUAL – показатель квалитативной глагольной конструкции

QUOT – цитатив

RECP – взаимое местоимение

REFL – рефлексивное местоимение

REL – релятивизатор

RES – результативное причастие

S – подлежащее

SG – единственное число

TAM – время, вид, модальность

TOP.CNTR – частица контрастивной фокализации

V – 1) глагольное сказуемое; 2) гласная

VN – отглагольное имя

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Cɛnɛn gbànannɛn — Kántɛ B. Cɛnɛn gbànannɛn wála kábako dén` fàsa`. Kɔnakri, 2012.

Maslinsky et al. 2016–2019 — Maslinsky K., Rovenchak A., Vydrin V. Corpus Maninka de Référence et Corpus N’ko. URL: http://cormand.huma-num.fr/cormani/projet.html

Выдрин, Коряков 2017 — Выдрин В. Ф., Коряков Ю. Б. Карты языков и диалектов манде. Языки мира: Языки манде. Выдрин В. Ф., Мазурова Ю. В., Кибрик А. А., Маркус Е. Б. (отв. ред.). М.: Ин-т языкознания; СПб.: Нестор-История, 2017, 141–151.

Выдрин, Томчина 1999 — Выдрин В. Ф., Томчина С. И. Манден-русский словарь. Т. 1. СПб: Изд-во Дмитрий Буланин.

Библиография

- 1. Выдрин 2012 — Выдрин В. Ф. Нко, образование на языках манден и панмандингское языковое единство. Африканский Сборник — 2011. Желтов А. Ю. (ред.). СПб.: МАЭ РАН, 2012, 163–178. [Vydrin V. F. N’ko, education in Mande, and pan-Manding linguistic unity. Afrikanskii sbornik — 2011. Zheltov A. Yu. (ed.). St. Petersburg: Museum of Archaeology and Ethnography, 2012, 163–178.]

- 2. Выдрин 2016 — Выдрин В. Ф. Перфект в языке манинка Гвинеи. Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований, 2016, т. XII., ч. 2.: 709–741. [Vydrin V. F. Perfect in Guinean Maninka. Acta Linguistica Petropolitana. Trudy Instituta lingvisticheskikh issledovanii, 2016, vol. XII, part 2: 709–741.]

- 3. Выдрин 2017 — Выдрин В. Ф. Бамана язык. Языки мира: Языки манде. Выдрин В. Ф., Мазурова Ю. В., Кибрик А. А., Маркус Е. Б. (отв. ред.). М.: Ин-т языкознания РАН; СПб.: Нестор-История, 2017, 46–143. [Vydrin V. F. Bamana. Yazyki mira: Yazyki mande. Vydrin V. F., Mazurova Yu. V., Kibrik A. A., Markus E. B. (eds.). Moscow: Institute of Linguistics; St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2017, 46–143.]

- 4. Выдрина 2017 — Выдрина А. В. Какабе язык. Языки мира: Языки манде. Выдрин В. Ф., Мазурова Ю. В., Кибрик А. А., Маркус Е. Б. (отв. ред.). М.: Ин-т языкознания РАН; СПб.: Нестор-История, 2017, 172–212. [Vydrina A. V. The Kakabe language. Yazyki mira: Yazyki mande. Vydrin V. F., Mazurova Yu. V., Kibrik A. A., Markus E. B. (eds.). Moscow: Institute of Linguistics; St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2017, 172–212.]

- 5. Козлов 2017 — Козлов А. А. Проспектив: семантика и типология. Магистерская квалификационная работа. М.: МГУ, 2017. [Kozlov A. A. Prospektiv: semantika i tipologiya [Prospective: Semantics and typology]. MA thesis. Moscow: Moscow State Univ., 2017.]

- 6. Плунгян 2011 — Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. М.: РГГУ, 2011. [Plungian V. A. Vvedenie v grammaticheskuyu semantiku: grammaticheskie znacheniya i grammaticheskie sistemy yazykov mira [Introduction to grammatical semantics: Grammatical meanings and grammatical systems of the world’s languages]. Moscow: Russian State Univ. for the Humanities, 2011.]

- 7. Татевосов 2004 — Татевосов С. Г. Есть — бывает — будет: на пути грамматикализации. Исследования по теории грамматики: ирреалис и ирреальность. Ландер Ю. А., Плунгян В. А., Урманчиева А. Ю. (ред.). М., 2004, 226–255. [Tatevosov S. G. It’s happening — it happens — it will happen: On the way of grammaticalization. Issledovaniya po teorii grammatiki: irrealis i irreal’nost’. Lander Yu. A., Plungian V. A., Urmanchieva A. Yu. (eds.). Moscow, 2004, 226–255.]

- 8. Шлуинский 2006 — Шлуинский А. Б. Полисемия хабитуалис — футурум: показатель -ma в языке сусу. Исследования по языкам Африки 2005. Сборник статей, посвященный 40-летию отдела африканских языков. Виноградов В. А., Коваль А. И. (ред.). М.: Советский писатель, 2006, 332–344. [Shluinsky A. B. The habitual—future polysemy: marker -ma in Susu. Issledovaniya po yazykam Afriki 2005. Sbornik statei, posvyashchennyi 40-letiyu otdela afrikanskikh yazykov. Vinogradov V. A., Koval’ A. I. (eds.). Moscow: Sovetskii pisatel’, 2006, 332–344.]

- 9. Bird, Kendall 1986 — Bird Ch., Kendall M. Postpositions and auxiliaries in Northern Mande: Syntactic indeterminacy and linguistic analysis. Anthropological Linguistics, 1986, 28(4): 389–403.

- 10. Bybee et al. 1994 — Bybee J. L., Perkins R., Pagliuca W. The evolution of grammar. Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1994.

- 11. Bybee, Dahl 1989 — Bybee J. L., Dahl Ö. The creation of tense and aspect systems in the languages of the world. Studies in Language, 1989, 13: 50–103.

- 12. Creissels 1997a — Creissels D. Une tentative d’explication de particularités typologiques de la négation en mandingue. Mandenkan, 1997, 32: 3–21.

- 13. Creissels 1997b — Creissels D. Postpositions as a possible origin of certain predicative markers in Mande. Afrikanistische Arbeitspapiere, 1997, 50: 5–17.

- 14. Creissels 2009 — Creissels D. Le malinké de Kita. Köln: Rüdiger Köppe Verlag, 2009.

- 15. Creissels 2013 — Creissels D. Le maninka du Niokolo (Sénégal oriental), esquisse phonologique et morphosyntaxique, liste lexicale, textes glossés. Mandenkan, 49: 1–218.

- 16. Creissels et al. 2008 — Creissels D., Dimmendal G., Frajzyngier Z., König Ch. Africa as a morphosyntactic area. A linguistic geography of Africa. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008, 86–150.

- 17. Creissels, Sambou 2013 — Creissels D., Sambou P. Le mandinka. Phonologie, grammaire, textes. Paris: Karthala, 2013.

- 18. Dahl 1985 — Dahl Ö. Tense and aspect systems. Oxford: Oxford Univ. Press, 1985.

- 19. Dahl 2000 — Dahl Ö. The grammar of future time reference in European languages. Tense and aspect in the languages of Europe. Dahl Ö. (ed.). (Empirical Approaches to Language Typology, 20, 6.) Berlin: Mouton de Gruyter, 2000, 309–328, 789–799.

- 20. Diané, Vydrin 2014 — Diané M., Vydrin V. Propositions pour l’orthographe du maninka (Guinée). Mandenkan, 2014, 52: 3–21.

- 21. Haspelmath 1998 — Haspelmath M. The semantic development of old presents: New futures and subjunctives without grammaticalization. Diachronica, 1998, 15-1: 29–62.

- 22. Heine, Kuteva 2002 — Heine B., Kuteva T. World lexicon of grammaticalization. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002.

- 23. Janse 1998 — Janse J. Mɔgɔfi n. Eléments de description grammaticale. Boké: Mission Evangélique Réformée Néerlandaise, 1998.

- 24. Kastenholz 1987 — Kastenholz R. Koranko. Ein Beitrag zur Erforschung der Nord-Mande-Sprachen. Bonn: Mundus, 1987.

- 25. Kastenholz 2003 — Kastenholz R. Auxiliaries, grammaticalization, and word order in Mande. Journal of African Languages and Linguistics, 2003, 24: 31–53.

- 26. Le Bris, Prost 1981 — Le Bris P., Prost A. Dictionnaire bobo — français, précédé d’une introduction grammaticale et suivi d’un lexique français — bobo. Paris: SELAF, 1981.

- 27. Prost 1950 — Prost A. La langue bisa : grammaire et dictionnaire. Ouagadougou: Centre IFAN, 1950 (2e édition: Farnborough: Gregg press, 1968).

- 28. Tröbs 2003 — Tröbs H. On the origin of some predicative markers in imperfective constructions in Manding. Mandenkan, 2003, 38: 1–14.

- 29. Tröbs 2009 — Tröbs H. Sprachtypologie, TAM-Systeme und historische Syntax im Manding (West-Mande). (Mande Languages and Linguistics, 8.) Köln: Rüdiger Köppe Verlag, 2009.

- 30. Tveit 1997 — Tveit H. Grammaire de la langue khassonké. Bamako: Mission Protestante Norvégienne, 1997.

- 31. Vydrin 2012 — Vydrin V. Une bibliographie préliminaire des publications maninka en écriture N’ko. Mandenkan, 2012, 48: 59–121.

- 32. Vydrin 2019 — Vydrin V. Cours de grammaire bambara. Paris: INALCO, 2019.

- 33. Vydrina 2017 —Vydrina A. A corpus-based description of Kakabe, a Western Mande language: Prosody in grammar. Ph.D. diss. Paris: INALCO, 2017.

![Рис. 1. Распределение показателей будущего и сходных с ними показателей переходного перфектива в языках манден и моколе (на основе карты из [Выдрин, Коряков 2017]) Рис. 1. Распределение показателей будущего и сходных с ними показателей переходного перфектива в языках манден и моколе (на основе карты из [Выдрин, Коряков 2017])](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/7468/image36.png)