- Код статьи

- S0373658X0006288-5-1

- DOI

- 10.31857/S0373658X0006288-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 5

- Страницы

- 120-134

- Аннотация

Настоящее исследование рассматривает стратегии метафорических переносов в жестах русского жестового языка (РЖЯ), обозначающих эмоции и ментальную деятельность. Несмотря на широкую популярность, которую в последние годы приобрела тема семантических расширений слов в жестовых языках, метафоры редко исследуются на материале РЖЯ. В фокусе этого исследования ситуации, в которых жест РЖЯ при семантическом расширении меняет свою форму. Для того чтобы обеспечить репрезентативность данных, мы использовали комбинированный метод сбора информации, включающий в себя анализ словарей, корпусных данных и опросы носителей. Мы анализируем разные способы изменения формы жеста в метафорических употреблениях и предлагаем им теоретическое объяснение.

- Ключевые слова

- глаголы эмоций и ментальной сферы, иконичность, метафоры, РЖЯ

- Дата публикации

- 10.10.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 929

Введение

Теме метафорических переносов в жестовых языках в последние годы уделяется большое внимание. Классической работой в этом отношении можно считать монографию Сары Тауб Language from the body: Iconicity and metaphor in American Sign Language [Taub 2004]. В этой работе С. Тауб предлагает концептуальную модель жестовой метафоры, которая объединяет идею системных соответствий между двумя доменами, впервые введенную Лакоффом и Джонсоном [Lakoff, Johnson 1980], и понятие иконичности. В жестовых языках, как и в звуковых, метафора представляет собой семантическое расширение, при котором абстрактное понятие структурируется в терминах конкретного. Для формализации этой связи между двумя областями Лакофф и Джонсон ввели термин семантического соответствия (semantic mapping), а сами области называются «источник» (source) и «цель» (goal) соответственно. Рисунок 1 иллюстрирует эту модель.

Рис. 1. Модель концептуальной метафоры Лакоффа и Джонсона [Lakoff, Johnson 1980]

Классическим примером концептуальной метафоры является сопоставление ЖИЗНЬ (цель) — это ПУТЕШЕСТВИЕ (источник). Эта метафора нагружена большим количеством семантических соответствий (на рисунке 1 — точек, связанных стрелкой): живые люди — это путешественники, жизнь — транспортное средство, возраст — пройденная дистанция, и т. д. К выражениям естественного языка, иллюстрирующим эту связь, относятся: Он пошел по неверному пути, Она никому не позволит встать на своем пути, Он всегда возвращается к одному и тому же. Важным свойством этих примеров является то, что они имеют как переносное, так и прямое прочтение. Например, можно пойти по неверному пути, если ищешь какое-нибудь место в незнакомом городе. Одно и то же выражение (слово или словосочетание) при метафоре в звуковом языке может интерпретироваться как конкретно, так и абстрактно. Значение каждый раз определяется более широким контекстом.

По-другому обстоят дела в жестовых языках. Ситуации, в которых один и тот же жест или сочетание жестов имеют как прямое, так и переносное значение, достаточно редки. Намного чаще для передачи абстрактного смысла создается новый жест на иконической основе или модифицируется существующий жест. Феномен первого типа подробно рассмотрен в книге Тауб: для его объяснения она предлагает новую концептуальную модель метафоры. По следам этой работы были выполнены многочисленные исследования на материале разных жестовых языков: анализ взаимовлияния иконичности и метафоры в израильском жестовом языке [Meir 2010]; исследование метафор, основанных на иконическом восприятии пространства, в американском жестовом языке [Roush 2016]; описание способов визуального кодирования метафоры в британском жестовом языке [Brennan 2005]. Настоящее исследование фокусируется на ситуациях второго типа, когда жест при метафорическом употреблении меняет свою форму. Главный вопрос этой работы — как именно модифицируются жесты в случае семантического расширения и можно ли найти этим модификациям теоретическое объяснение. Проект выполнен на материале русского жестового языка. Жесты, выбранные для анализа, относятся к доменам когниции и эмоций. Выбор этих семантических областей обусловлен тем, что они часто кодируются при помощи метафорических переносов в других жестовых языках [Grushkin 1998; Taub 2004; Wilcox 2000].

Статья устроена следующим образом. Первые два раздела содержат общие сведения о жестовых языках: раздел 1 рассказывает о строении жеста, раздел 2 приводит социолингвистическую и историческую сводку о русском жестовом языке. Следующие разделы посвящены непосредственно исследованию: они описывают процесс сбора и анализа данных (раздел 4) и, собственно, результаты (раздел 5). В заключении статьи обсуждаются возможные направления дальнейших исследований.

1. Строение жеста в жестовых языках

Разные жестовые языки обладают удивительно схожим устройством лексики. Эквивалентом слова звукового языка в них является жест (в связи с чем жесты также называют словами жестовых языков). В жесте выделяются структурные элементы, называемые компонентами жеста. Традиционно к ним относят форму ладони, ориентацию ладони, место артикуляции, направление, тип движения и немануальный компонент (движение губ / лица / тела). Например, жест русского жестового языка ЗЕЛЕНЫЙ (рис. 2) содержит следующие компоненты:

- форма руки — вытянутый указательный палец;

- ориентация — вертикальная, ладонью от говорящего;

- место артикуляции — скула со стороны доминантной руки;

- направление движения — к говорящему;

- тип движения — прямое, повторяющееся;

- немануальный компонент — губы артикулируют русское слово зеленый.

Рис. 2. РЖЯ: ЗЕЛЕНЫЙ [Гейльман 1975: 66]

Как и фонемы звуковых языков, компоненты жеста могут выступать в роли минимальных смыслоразличительных единиц. Например, жест ТЕТЯ в РЖЯ отличается от жеста ДЯДЯ только местом артикуляции, а жест СРЕДА от жеста ЧЕТВЕРГ — конфигурацией ладони. Важным отличием компонентов жестов от фонем звуковых языков является то, что первые выражаются в жесте одновременно, а последние выражаются в звуковом слове, как правило, последовательно.

В большинстве случаев отдельные компоненты жеста в жестовых языках не нагружены значением. Например, в жесте ЗЕЛЕНЫЙ РЖЯ ни место артикуляции, ни форма руки, ни движение не передают никакой семантики. Смысл ‘зеленый’ возникает только при соединении этих компонентов вместе. Во многих жестовых языках, однако, выделяется подгруппа жестов, которая ведет себя иначе. Эти жесты называют периферийными, или продуктивными [Brennan 1992; Johnston, Schembri 2007]. В периферийных жестах каждый компонент по отдельности обладает значением, и семантика общего складывается из семантики частей. Так, у периферийного жеста SASS:ТОЛСТЫЙ1 в словосочетании ‘толстая стена’ в РЖЯ конфигурация ладони обозначает топологический класс предмета, ориентация руки и направление движения — вертикальную ориентацию стены, место артикуляции — прототипическое расположение объекта рядом с человеком, а движение губ (артикуляция /аф/) — большой размер (рис. 3)2.

Рис. 3. SASS: ТОЛСТЫЙ (в контексте существительного ‘стена’) в РЖЯ

Периферийные жесты очень иконичны, и их форма в значительной степени определяется контекстом: SASS:ТОЛСТЫЙ выражается разными формами жеста, если объект — это, например, стена, книга, ваза или веревка. Более того, так как рука в этих жестах движется вдоль воображаемого контура предмета, любая новая ориентация референта повлечет за собой изменение в этом компоненте. А значит, строго говоря, жестов со значением ‘толстый’ в РЖЯ бесконечное количество. Это свойство периферийных жестов послужило причиной дебатов по поводу их статуса в лексиконе жестовых языков. Так, считается, что они не хранятся в ментальном лексиконе носителей, а порождаются в момент речи [Brennan 1992]. Согласно американскому исследователю Скотту Лидделлу, эти жесты частично состоят из лингвистических, а частично — из жестикуляционных элементов [Liddell 2003].

Важная для нашего исследования черта периферийных лексем — их способность переходить в зону «обычных» жестов (таких как, например, слово РЖЯ ЗЕЛЕНЫЙ — для них используется термин «ядерные»). Этот процесс называют лексикализацией, и он состоит в том, что компоненты жеста как бы «замораживаются» в одной форме и перестают активно изменяться в разных контекстах. Сам жест при этом теряет композициональность: семантика целого больше не складывается из семантики частей. Примером может послужить слово РЖЯ ВАЗА:

Рис. 4. РЖЯ: ВАЗА

По форме этот жест очень напоминает периферийный: он показывает цилиндрический вертикально ориентированный объект. Значение этого жеста, однако, более конкретное – ‘ваза’. Более того, эта словоформа может обозначать вазу разных типов: как цилиндрическую, так и с зауженным горлом или, например, вазу-кувшин. Как показывают наши данные, лексикализация абстрактных периферийных жестов часто имеет метафорическую основу (см. раздел 4).

2. Русский жестовый язык

Настоящее исследование выполнено на материале русского жестового языка (РЖЯ). РЖЯ — язык, использующийся глухими и слабослышащими в России и некоторых других странах бывшего СССР. Согласно переписи населения 2010 г., этот язык в качестве основного средства общения использует примерно 121 000 граждан РФ3. При этом официальный статус языка общения при наличии нарушений слуха и/или речи РЖЯ приобрел только в 2012 г. Возникновение РЖЯ связывают с открытием в 1806 г. в Павловске первой русской школы для глухих. Так как первые учителя этой школы были обучены во Франции и Вене, существует гипотеза о родстве русского и французского жестовых языков [Kimmelman 2014]. Эта гипотеза, однако, на настоящий момент остается неподтвержденной и требует дальнейшего исследования.

Будучи распространенным на территории России, русский жестовый язык структурно никак не связан с русским языком. Он обладает совершенно самостоятельной грамматикой: например, в РЖЯ не маркируются падежи, но зато, в отличие от русского языка, очень подробно и иконично выражается аспект [Филимонова 2015]. Связь РЖЯ с русским языком ограничивается небольшим процентом заимствованных слов и конструкций.

До недавнего времени большая часть исследований по РЖЯ относилась к области прикладной лингвистики и ограничивалась педагогикой и психологией. Единственными исключениями были работы Галины Зайцевой, считающейся пионером теоретического лингвистического исследования РЖЯ [Зайцева 1987; 2000], и грамматический обзор Ленор Гренобль [Grenoble 1992]. В последние восемь лет были защищены четыре кандидатские диссертации по русскому жестовому языку [Kimmelman 2014; Кюсева 2019; Прозорова 2009; Филимонова 2015]. Остальные исследования включают курсовые и дипломные работы, выполненные студентами МГУ, РГГУ и НИУ ВШЭ (см., например, [Пасальская 2017; Цфасман 2016; Цыпенко 2008]), а также работы новосибирской исследовательской группы [Буркова 2012; Буркова, Варинова 2012]. Важным вкладом новосибирской команды является разработка корпуса русского жестового языка [Корпус РЖЯ]. Опубликованный онлайн в 2015 г., корпус содержит более 230 видеозаписей, аннотированных в системе ELAN, от 43 носителей языка. Он был создан в ходе выполнения работ по проекту «Корпусное исследование морфосинтаксиса и лексики русского жестового языка». Видеозаписи, представленные в корпусе, были записаны в период с 2008 по 2016 г. и относятся к разным речевым жанрам: монологи, диалоги, пересказы мультфильмов, истории по картинкам и ответы на лингвистические анкеты.

По сей день русский жестовый язык остается очень слабо изученным: многие аспекты его грамматики и лексикона не получили детального описания.

3. Сбор и анализ данных4

Настоящий проект представляет собой анализ жестов, которые в результате метафорического переноса стали обозначать понятия из области эмоций и ментальной сферы. Так как словарей русского жестового языка, в которых входом является жест, на настоящий момент не существует, при сборе данных мы опирались на русский язык. На первом этапе мы создали список потенциальных значений из области когниции и эмоций при помощи национального корпуса русского языка [НКРЯ] и словаря синонимов [SynonymsInRows]. Этот список включал в себя 66 значений (35 слов поля ментальной сферы, 31 слово поля эмоций). Второй этап состоял в переводе этих слов с русского языка на русский жестовый. Для этого мы использовали переводные словари, как печатные [Гейльман 1975; Фрадкина 2001], так и электронные [Spreadthesign; Сурдосервер]. Наконец, на последнем этапе мы провели проверку собранных жестов при помощи носителей и корпуса РЖЯ и исключили из выборки устаревшие и диалектные слова. Итоговый список включает в себя 25 жестов когниции и 27 жестов эмоций5.

Анализ данных состоял в поиске для жестов выборки потенциальных источников метафоры. Для каждого жеста мы провели одну и ту же процедуру анализа, состоящую из пяти шагов:

- опираясь на форму жеста, установить предположительное значение — источник метафоры;

- элицитировать у носителей предложение, включающее в себя жест с предположительным значением — источником метафоры;

- элицитировать у носителей предложение, включающее в себя целевой жест из области когниции или эмоции;

- сравнить два жеста;

- обсудить с носителями другие потенциальные источники метафоры.

Такой порядок этапов опроса связан с желанием избежать лексического прайминга. Как мы увидим в последующих разделах, прямые значения (источники метафор) иногда передаются периферийными жестами, которые имеют крайне подвижную форму. Чтобы свести к минимуму возможность влияния на периферийные жесты метафорических концептов, мы спрашивали конкретные предложения сначала.

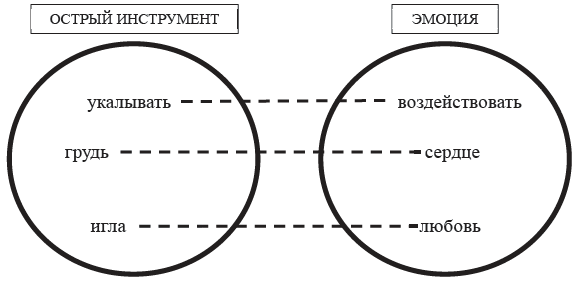

Процесс анализа данных можно проиллюстрировать на примере жеста РАЗМЫШЛЯТЬ-МЫСЛИТЬ:

Рис. 5. РЖЯ: РАЗМЫШЛЯТЬ-МЫСЛИТЬ [Гейльман 1975: 78]

Конфигурация и круговое движение руки в этом жесте вызывают ассоциацию с роем насекомых. Именно этот образ и был выбран в качестве потенциального источника. Сначала мы элицитировали жест с этим значением при помощи предложений (1а) и (1б). Потом мы попросили носителя перевести предложение с жестом РАЗМЫШЛЯТЬ-МЫСЛИТЬ (1в).

(1) а. Дом кишит комарами.

б. Насекомые кружат над головой.

в. Мыслить как преступник.

Рисунок 6 показывает элицитированные жесты: CLF(5)-КИШЕТЬ6 и МЫСЛИТЬ.

Рис. 6. РЖЯ: CLF(5)-КИШЕТЬ (а); РАЗМЫШЛЯТЬ-МЫСЛИТЬ (б)

Как видно, эти жесты очень похожи по форме: они выполняются с одной и той же конфигурацией, ориентацией и круговым движением руки. Отличаются они локализацией: на рисунке 6б жест производится у виска, в то время как на рисунке 6а рука локализована в нейтральном пространстве. Как показывают наши данные, модификация такого типа довольно частотна при метафорических переносах и напрямую связана с процессом лексикализации жеста. Последний шаг процедуры анализа состоял в обсуждении с носителями других конкретных образов, связанных с жестом РАЗМЫШЛЯТЬ-МЫСЛИТЬ. В данном случае мы не обнаружили никаких альтернативных источников метафоры.

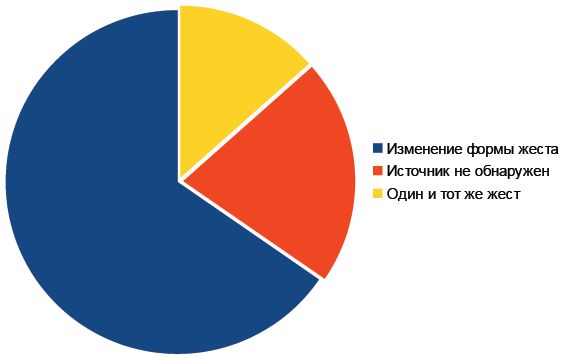

Рисунок 7 обобщает проанализированные данные.

Рис. 7. Метафоры в жестах когниции и эмоций РЖЯ

Для 11 жестов из 52 мы не обнаружили источника метафоры (например, АНАЛИЗИРОВАТЬ, НЕНАВИДЕТЬ, НАДЕЯТЬСЯ). Это может объясняться либо тем, что в процессе развития языка жест изменил свою форму слишком сильно, чтобы можно было выявить его источник без дополнительных исторических данных, либо тем, что жест по своей природе не является метафорическим. Семь жестов выборки имеют идентичную форму в прямом и перенос- ном употреблениях (например, РАСТЕРЯТЬСЯ < ПОТЕРЯТЬ.СОЗНАНИЕ, СОЧУВСТВОВАТЬ < УЖАЛИТЬ). Эти жесты ведут себя так же, как и слова звуковых языков: конкретная vs. метафорическая интерпретация их значения определяется более широким контекстом. Наконец, более половины жестов имеют слегка разную форму в случае выражения прямого и метафорического значений. Именно такие жесты и находятся в фокусе настоящего исследования. Следующий раздел описывает изменения формы, которые происходят с жестами при метафорических переносах в зоны эмоций и ментальной сферы.

4. Механизмы метафорических переносов

Изменения, которые происходят с жестами выборки при семантическом расширении, разделяются на три класса:

- употребление жеста в составе компаунда;

- фиксация локализации;

- фиксация локализации и изменение формы руки.

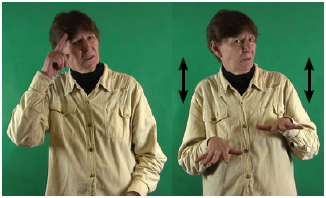

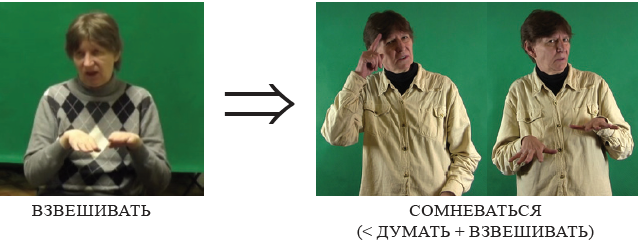

Рассмотрим эти случаи по отдельности. Первый тип модификации жеста можно проиллюстрировать жестом СОМНЕВАТЬСЯ:

Рис. 8. РЖЯ: СОМНЕВАТЬСЯ = ДУМАТЬ (а) + ВЗВЕШИВАТЬ (б)

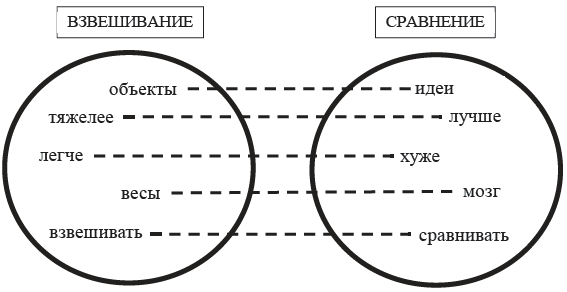

Жест СОМНЕВАТЬСЯ представляет собой компаунд, первая часть которого, будучи употребленной отдельно, передает значение ‘думать’, а вторая — ‘взвешивать’. Источник метафоры в этом случае — процесс взвешивания. Если формализовать механизм семантического расширения в терминах Лакоффа и Джонсона, он будет выглядеть так, как изображено на рисунке 9.

Рис. 9. Метафора «СРАВНЕНИЕ — это ВЗВЕШИВАНИЕ»

Эта схема иллюстрирует многочисленные семантические соответствия между двумя доменами: весы при этой метафоре сопоставляются с мозгом, а взвешиваемые объекты — с идеями. Чем «тяжелее» идея, тем она лучше: сравнение выигрывает мысль, которая весит больше. Формальное изменение, которое происходит с жестом при семантическом расширении в этом случае, интерпретируется следующим образом: жест ВЗВЕШИВАТЬ метафорически обозначает сомнение, если он употреблен в контексте компаунда. Первая часть компаунда, ДУМАТЬ, является маркером метафоры: она сигнализирует, что жест, который следует за ней, относится к ментальной сфере. На рисунке 10 (с. 129) проиллюстрировано изменение формы.

Все случаи модификации этого типа в нашей выборке (девять из тридцати четырех) относятся к словам из ментальной сферы и имеют жест ДУМАТЬ в качестве первой части компаунда, см. некоторые примеры ниже:

(2) а. ПОНЯТЬ < ДУМАТЬ + ВЛОЖИТЬ;

б. ВЕРИТЬ < ДУМАТЬ + РАЗРЕЗАТЬ;

в. РАЗМЫШЛЯТЬ < ДУМАТЬ + МЕХАНИЗМ.

Рис. 10. Употребление жеста в компаунде при метафорическом расширении

Похожие ситуации засвидетельствованы и в звуковых языках. Так, например, в русском прилагательном ядовито-зеленый первая часть интерпретируется метафорически: она обозначает не отравленную еду, а яркий цвет. Вероятно, семантическое расширение в этом случае вызвано второй частью компануда. Слово зеленый относится к семантической области цвета, оно и вынуждает часть ядовито- сменить свой таксономический класс.

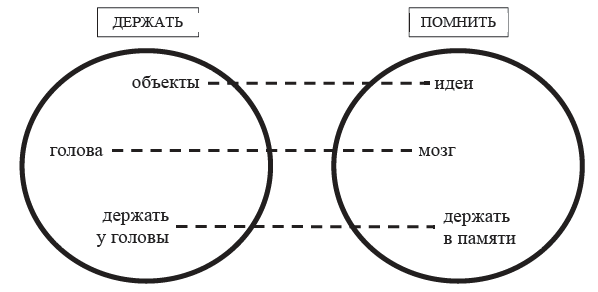

Второй тип модификации жеста при метафоре является наиболее частотным: он встретился девятнадцать раз. Этот тип представляет собой лексикализацию жеста. Как мы упомянули в разделе 1, при лексикализации периферийный жест, компоненты которого в значительной степени определяются контекстом, «замораживается» в одной форме. Решающим для метафоры фактором в данном случае является выбор локализации при лексикализации. Так, если жест производится у головы, он приобретает значение ментальной деятельности. Рассмотрим периферийную лексему CLF(А)-ДЕРЖАТЬ. Это жестовое слово (или группа слов, в зависимости от анализа) всегда показывается с конфигурацией руки «кулак». Остальные его компоненты (в первую очередь, ориентация ладони и локализация) определяются контекстом — ср. формы жеста на рисунке 11, которые определяются разными объектами ситуации.

Рис. 11. Периферийный жест CLF(А)-ДЕРЖАТЬ в контексте объектов ‘копье’ (а), ‘сумка’ (б), ‘трость’ (в)

Примечание7

В случае если жест лексикализуется с локализацией у головы, он приобретает метафорическое значение ‘помнить’:

Рис. 12. РЖЯ: ПОМНИТЬ

Примечание8

Семантическое расширение при этой метафоре происходит из домена ДЕРЖАТЬ в домен ПОМНИТЬ. Объекты сопоставляются с идеями, голова метонимически осмысляется как мозг, и, следовательно, держание объекта у головы воспринимается как удерживание идеи в памяти (рис. 13). «Маркер» метафоры при этой модификации жеста — локализация у головы. Именно она свидетельствует о том, что значение слова нужно интерпретировать как принадлежащее к ментальной сфере.

Рис. 13. Метафора «ПОМНИТЬ — это ДЕРЖАТЬ ОБЪЕКТ»

Такого же рода модификация произошла и с жестом РАЗМЫШЛЯТЬ-МЫСЛИТЬ, который был дан в качестве иллюстрации процедуры сбора данных в разделе 3 (рис. 6). Смысл ‘кишеть (о насекомых)’ передается в РЖЯ при помощи периферийного жеста, форма руки которого обозначает множество маленьких объектов, а движение — их траекторию движения. В своем периферийном виде жест может производиться в любом месте пространства. Если же он лексикализуется у головы, то приобретает метафорическое значение из зоны ментальной сферы. Другие примеры жестов из этой группы: ВСПОМИНАТЬ, ЗАБЫВАТЬ, ПОНИМАТЬ.

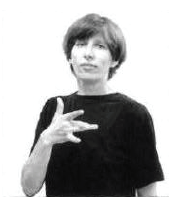

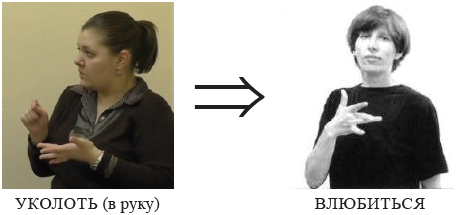

Третий тип модификации представляет собой вариацию второго: лексикализация периферийного жеста в определенной точке на теле сопровождается значимым изменением формы руки. Этот тип встретился в нашей выборке семь раз. Ср., например, жест ВЛЮБИТЬСЯ (рис. 14, с. 131).

Рука в этом жесте как бы укалывает человека средним пальцем в грудь. Действительно, как показывает опрос носителей, источник метафоры этого слова относится к домену укалывания. Рисунок 15 (с. 131) иллюстрирует связь двух областей.

Рис. 14. РЖЯ: ВЛЮБИТЬСЯ

Рис. 15. Метафора «ЭМОЦИЯ — это ОСТРЫЙ ИНСТРУМЕНТ»

Любовь при этой метафоре сравнивается с иголкой или булавкой — острым инструментом, который может легко поранить. Когда человек влюбляется, эмоция будто укалывает его в сердце. Смысл ‘укалывать’ передается в РЖЯ при помощи периферийного жеста. Локализация жеста обозначает, что именно укалывается. Так, укол в палец показывается на пальце, а укол в живот — на животе. Укол в грудь метафорически осмысляется как зарождение романтических чувств. Однако фиксация локализации на груди — не единственное изменение, которое происходит при описываемой метафоре. Другое изменение затрагивает форму руки: в то время, как конкретный жест УКАЛЫВАТЬ показывается с конфигурацией руки «1» (вытянутый указательный палец) или «1bent» (вытянутый согнутый указательный палец), метафорический жест ВЛЮБИТЬСЯ показывается с вытянутым средним пальцем. Эта форма руки в РЖЯ является семантически нагруженной: вытянутым средним пальцем показываются внутренние органы. Например, чтобы показать орган ‘легкие’ рука поочередно касается левой и правой части груди средним пальцем. Таким образом, изменение конфигурации руки при значении ВЛЮБИТЬСЯ сигнализирует о том, что укалываемая область — не поверхность тела, а внутренний орган. Так как фактически уколоть сердце (вне ситуации хирургической операции) невозможно, весь жест интерпретируется метафорически. Такой же механизм метафорического переноса наблюдается, например, в жестах СТРОГИЙ, СОМНЕВАТЬСЯ.

Рис. 16. Употребление жеста с изменением формы руки при метафорическом употреблении

5. Заключение

Описанные выше механизмы модификации жеста обладают одним общим свойством: они используют телесность в качестве движущей силы метафоры. Жест из конкретной сферы приобретает значение ментальной деятельности или эмоции, если он (1) употреблен вслед за жестом, указывающим на голову (ДУМАТЬ); (2) показывается у головы или (3) показывается на груди с формой руки, указывающей на внутренние органы. В случаях (1) и (2) голова осмысляется как хранилище мыслей, в случае (3) грудь воспринимается как хранилище эмоций. Метафора «ТЕЛО как КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МЫСЛЕЙ/ЭМОЦИЙ» широко используется в звуковых языках, ср., например, английские выражения He was filled with anger, She couldn’t contain her joy, Ideas were floating around inside his head [Lakoff, Johnson 1980]. В РЖЯ, однако, это сопоставление участвует в словообразовании и тем самым вплетено в грамматику языка. Причина этому, по всей видимости, лежит в иконичности: жестовые языки функционируют в пространстве вокруг человека, а тело человека представляет собой очень удобный объект для того, чтобы на нем что-нибудь показывать. Взаимопроникновение грамматики и иконичности в жестовых языках и важная роль тела человека в этом процессе уже отмечались на примере личных местоимений [Wilkinson 2013]. В данном случае этот эффект проявляется в области метафоры. Интересным направлением развития настоящего проекта в таком случае является выбор других доменов семантического расширения для анализа способов модификации жестов и исследование того, насколько широко в них реализуется потенциал метафорического осмысления телесности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Корпус РЖЯ — Корпус русского жестового языка / Руководитель проекта Буркова С. И. Новосибирск, 2012– 2015. URL: http://rsl.nstu.ru

НКРЯ — Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru

Сурдосервер — Сурдосервер: Ваш помощник в изучении языка жестов. URL: >>>>

Spreadthesign — Spreadthesign. URL: >>>>

SynonymsInRows — SynonymsInRows: Словарь синонимов. URL: >>>>

Библиография

- 1. Буркова 2012 — Буркова С. И. Условные конструкции в русском жестовом языке. Русский жестовый язык: первая лингвистическая конференция. Федорова О. В. (ред.). М.: Буки Веди, 2012, 50–81. [Burkova S. I. Conditional constructions in Russian Sign Language. Russkii zhestovyi yazyk: pervaya lingvisticheskaya konferentsiya. Fedorova O. V. (ed.). Moscow: Buki Vedi, 2012, 50–81.]

- 2. Буркова, Варинова 2012 — Буркова С. И., Варинова О. А. К вопросу о территориальном и социальном варьировании русского жестового языка. Русский жестовый язык: первая лингвистическая конференция. Федорова О. В. (ред.). М.: Буки Веди, 2012, 127–143. [Burkova S. I., Varinova O. A. On the geographical and social variation of Russian Sign Language. Russkii zhestovyi yazyk: pervaya lingvisticheskaya konferentsiya. Fedorova O. V. (ed.). Moscow: Buki Vedi, 2012, 127–143.]

- 3. Буркова, Киммельман, в печати — Буркова С. И., Киммельман В. И. (ред.). Введение в лингвистику жестовых языков: русский жестовый язык. Новосибирск: НГТУ, в печати. [Burkova S. I., Kimmelman V. I. (eds.). Vvedenie v lingvistiku zhestovykh yazykov: russkii zhestovyi yazyk [Introduction to sign language studies: Russian Sign Language]. Novosibirsk: Novosibirsk State Technical Univ., in print.]

- 4. Гейльман 1975 — Гейльман И. Ф. Специфические средства общения глухих. Дактилология и мимика. Л.: Ленинградский восстановительный центр ВОГ, 1975. [Geil’man I. F. Spetsifi cheskie sredstva obshcheniya glukhikh. Daktilologiya i mimika [Special means of communication among the deaf. Dactilology and mimics]. Leningrad: Leningrad recovery center of Russian Deaf Community, 1975].

- 5. Зайцева 1987 — Зайцева Г. Л. Методы изучения системы жестового общения глухих. Дефектология, 1987, 1: 3–11. [Zaitseva G. L. Methods of studying the sign communication system of the deaf. Defektologiya, 1987, 1: 3–11.]

- 6. Зайцева 2000 — Зайцева Г. Л. Жестовая речь. Дактилология. Учебник для студентов высших учебных заведений. М.: Владос, 2000. [Zaitseva G. L. Zhestovaya rech’. Daktilologiya. A tutorial for higher school students. Moscow: Vlados, 2000.]

- 7. Кюсева 2019 — Кюсева М. В. Физические свойства в русском жестовом языке в типологическом освещении. Дис. … канд. филол. наук. М.: Ин-т языкознания РАН, 2019. [Kyuseva M. V. Fizicheskie svoistva v russkom zhestovom yazyke v tipologicheskom osveshchenii [Physical properties in Russian Sign Language in typological perspective]. Ph.D. diss. Moscow: Institute for Linguistics, 2019.]

- 8. Ломакина 2015 — Ломакина Я. И. Поле глаголов эмоций русского жестового языка в типологическом освещении. Дипломная работа. М.: НИУ ВШЭ, 2015. [Lomakina Ya. I. Pole glagolov emotsii russkogo zhestovogo yazyka v tipologicheskom osveshchenii [The fi eld of psych-verbs of Russian Sign Language in typological perspective]. BA thesis. Moscow: Higher School of Economics, 2015.]

- 9. Пасальская 2017 — Пасальская Е. А. Результативная конструкция в русском жестовом языке. Курсовая работа. М.: НИУ ВШЭ, 2017. [Pasal’skaya E. A. Rezul’tativnaya konstruktsiya v russkom zhestovom yazyke [Resultative construction in Russian Sign Language]. Term paper. Moscow: Higher School of Economics, 2017.]

- 10. Перова 2015 — Перова Д. М. Поле ментальных глаголов русского жестового языка в типологическом освещении. Дипломная работа. М.: НИУ ВШЭ, 2015. [Perova D. M. Pole mental’nykh glagolov russkogo zhestovogo yazyka v tipologicheskom osveshchenii [The fi eld of mental verbs of Russian Sign Language in typological perspective]. BA thesis. Moscow: Higher School of Economics, 2015.]

- 11. Прозорова 2009 — Прозорова Е. В. Маркеры локальной структуры дискурса в русском жестовом языке. Дис. … канд. филол. наук. М.: МГУ, 2009. [Prozorova E. V. Markery lokal’noi struktury diskursa v russkom zhestovom yazyke [Markers of local structure of discourse in Russian Sign Language]. Ph.D. diss. Moscow: Moscow State Univ., 2009.]

- 12. Филимонова 2015 — Филимонова Е. В. Функционально-семантическая категория аспектуальности в русском жестовом языке. Дис. … канд. филол. наук. Новосибирск: НГТУ, 2015. [Filimonova E. V. Funktsional’no-semanticheskaya kategoriya aspektual’nosti v russkom zhestovom yazyke [Functionalsemantic category of aspect in Russian Sign Language]. Ph.D. diss. Novosibirsk: Novosibirsk State Technical Univ., 2015.]

- 13. Фрадкина 2001 — Фрадкина Р. Н. Говорящие руки: тематический словарь жестового языка глухих России. М.: Рефл-бук, 2001. [Fradkina R. N. Govoryashchie ruki: tematicheskii slovar’ zhestovogo yazyka glukhikh Rossii [Speaking hands: Thematic dictionary of Russian Sign Language]. Moscow: Refl-book, 2001.]

- 14. Цфасман 2016 — Цфасман М. М. Синтаксис именной группы в русском жестовом языке. Курсовая работа. М.: НИУ ВШЭ, 2016. [Tsfasman M. M. Sintaksis imennoi gruppy v russkom zhestovom yazyke [Syntax of the noun phrase in Russian Sign Language]. Term paper. Moscow: Moscow State Univ., 2016.]

- 15. Ципенко 2008 — Ципенко А. А. Генитивная конструкция в русском жестовом языке. Курсовая работа. М.: МГУ, 2008. [Tsipenko A. A. Genitivnaya konstruktsiya v russkom zhestovom yazyke [Genitive construction in Russian Sign Language]. Term paper. Moscow: Moscow State Univ., 2008.]

- 16. Brennan 1992 — Brennan M. The visual world of BSL: An introduction. Dictionary of British Sign Language / English. Brien D. (ed.). London: Faber&Faber, 1992, 1–133.

- 17. Brennan 2005 — Brennan M. Conjoining word and image in British Sign Language (BSL): An exploration of metaphorical signs in BSL. Sign Language Studies, 2005, 5(3): 360–382.

- 18. Grenoble 1992 — Grenoble L. An overview of Russian Sign Language. Sign Language Studies, 1992, 77: 321–328.

- 19. Grushkin 1998 — Grushkin D. A. Linguistic aspects of metaphorical expressions of anger in ASL. Sign Language & Linguistics, 1998, 1(2): 143–168.

- 20. Johnston, Schembri 2007 — Johnston T., Schembri A. Australian Sign Language (Auslan): An introduction to sign language linguistics. New York: Cambridge Univ. Press, 2007.

- 21. Kimmelman 2014 — Kimmelman V. Information structure in Russian Sign Language and Sign Language of the Netherlands. Ph.D. diss. Amsterdam: Univ. of Amsterdam, 2014.

- 22. Kimmelman et al. 2017 — Kimmelman V., Kyuseva M., Lomakina Y., Perova D. On the notion of metaphor in sign languages: Some observations based on Russian Sign Language. Sign Language & Linguistics, 2017, 20(2): 157–182.

- 23. Lakoff, Johnson 1980 — Lakoff G. G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980.

- 24. Liddell 2003 — Liddell S. K. Grammar, gesture, and meaning in American Sign Language. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003.

- 25. Meir 2010 — Meir I. Iconicity and metaphor: Constraints on metaphorical extension of iconic forms. Language, 2010, 86(4): 865–896.

- 26. Roush 2016 — Roush D. R. The expression of the location event-structure metaphor in American Sign Language. Sign Language Studies, 2016, 16(3): 389–432.

- 27. Supalla 1986 — Supalla T. R. The classifi er system in American Sign Language. Noun classes and categorization. Craig C. (ed.). Amsterdam: John Benjamins, 1986, 181–214.

- 28. Taub 2004 — Taub S. F. Language from the body: Iconicity and metaphor in American Sign Language. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004.

- 29. Wilcox 2000 — Wilcox P. P. Metaphor in American Sign Language. Washington: Gallaudet Univ. Press, 2000.

- 30. Wilkinson 2013 — Wilkinson E. A. Functional description of self in American Sign Language. Sign Language Studies, 2013, 13(4): 462–490.

![Рис. 1. Модель концептуальной метафоры Лакоффа и Джонсона [Lakoff, Johnson 1980] Рис. 1. Модель концептуальной метафоры Лакоффа и Джонсона [Lakoff, Johnson 1980]](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/7470/image1.png)

![Рис. 2. РЖЯ: ЗЕЛЕНЫЙ [Гейльман 1975: 66] Рис. 2. РЖЯ: ЗЕЛЕНЫЙ [Гейльман 1975: 66]](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/7470/image2.png)

![Рис. 5. РЖЯ: РАЗМЫШЛЯТЬ-МЫСЛИТЬ [Гейльман 1975: 78] Рис. 5. РЖЯ: РАЗМЫШЛЯТЬ-МЫСЛИТЬ [Гейльман 1975: 78]](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/7470/image5.png)

2. Здесь и далее примеры из наших полевых материалов, если не указано иное.